13 mars 2025 — Frédéric Léolla

Mélanges

Sexe et opéra (XII) : mélanges

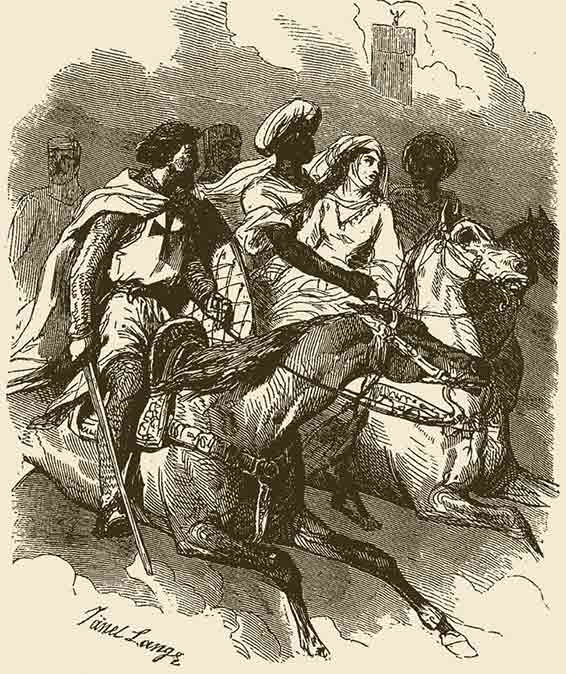

« Brian de Bois-Guilbert sortant du château de Torquilstone », Walter Scott, Ivanohé, dans « Le Panthéon populaire illustré », n° 27?, traduit par Émile de La Bédollière, illustré par Janet-Lange, Gustave Barba, Paris, avant 1872.

« Brian de Bois-Guilbert sortant du château de Torquilstone », Walter Scott, Ivanohé, dans « Le Panthéon populaire illustré », n° 27?, traduit par Émile de La Bédollière, illustré par Janet-Lange, Gustave Barba, Paris, avant 1872.

En principe cela est vu sans scandale apparent. Il n’y a pas de loi qui signale strictement l’impossibilité du mariage entre supposées races ou entre ethnies différentes sauf que, quand même, cela aurait été fort choquant pour les spectateurs de l’époque de voir un ou une protagoniste de type caucasien respectant la religion, s’unir à une ou un « sauvage », ou pire, un ou une « incroyante ». Il y a des limites à tout.

Depuis Walter Scott et son roman Ivanhoe, les amours « transfrontières » sont permises pourvu qu’elles n’aboutissent à rien et que ce soit un caucasien chrétien avec une fille d’une autre religion ou culture, voire une autre couleur de peau. Cela peut s’arranger à l’amiable, par la suprématie de la fille caucasienne et chrétienne sur « l’autre » — Ivanhoe — ou mieux encore, par la mort de l’intruse. La mort de la non caucasienne non chrétienne est une façon de satisfaire aux besoins d’exotisme du public en général, tout en ménageant l’orgueil occidental qui voit refléter une suprématie sur laquelle il n’a aucun doute. C’est aussi une façon d’aguicher les petits fantasmes du public masculin — eh oui eh oui, c’est important, et l’amante noire a une place importante dans Les Fleurs du mal de Baudelaire, n’est-ce pas ? — et de plus cela permet de s’attendrir longuement sur la fin tragique de cette « pauvre petite idiote de bon cœur pourtant qui n’a pas su comprendre que l’homme blanc était bien au-dessus d’elle ». Tout le public est content.

Cela dit, ces amours impossibles peuvent donner des pages musicales superbes. Et pourquoi donc s’en priver aujourd’hui, tant qu’on est conscient de la supercherie ?

xiia, mélange ethnique

1. L'italiana in Algeri (opéra de Rossini/Anelli)

2. Il Turco in Italia (opéra de Rossini/Romani)

3. L'Africaine (opéra de Meyerbeer/Scribe et Birch-Pfeiffer)

4. Il Guarany (opéra de Gomes/Scalvi)

5. Aida (opéra de Verdi/Ghislanzoni et du Locle).

6. Lakmé (Leo Delibes/Edmond Gondinet et Philippe Gille d’après Rarahu ou le mariage de Pierre Loti).

7a. Otello (Gioachino Rossini/Francesco Maria Berio di Salsi d’après la tragédie de William Shakespeare).

7b. Otello (Giuseppe Verdi/Arrigo Boito d’après la tragédie de William Shakespeare).

8. Maria La O (Ernesto Lecuona/Gustavo Sánchez Galarraga) et Cecilia Valdes (Gonzalo Roig/Agustín Rodríguez et José Sánchez-Arcilla y García d'après le roman éponyme de Cirilo Villaverde).

xiib mélange religieux

9. La Juive (opéra de Halévy/Scribe).

10. Les Huguenots, Les (opéra de Meyerbeer/Scribe)

11. Poliuto(opéra de Donizetti/Cammarano) et Les Martyrs (opéra de Donizetti/Cammarano et Scribe).

12. Il Guarany (opéra de Gomes/Scalvi).

xiic, mélange social

Sexe entre pauvres et riches ? Entre nobles et roturiers ? Entre grands seigneurs et petite noblesse ?

Cela se peut si c’est pour donner une union « non bénie », les Manon (Manon, Manon Lescaut), les Traviata, les Lulu et autres exemples de femmes qui sombrent dans le péché sont là pour l’attester.

Cela se peut aussi pour créer le conflit : Luisa Miller (Verdi/Cammarano) — mais rien n’indique qu’il y ait eu de relation sexuelle entre Luisa et Rodolfo —, La forza del destino (Verdi/Piave) — encore là tout indique qu’il n’y a pas eu de relation sexuelle puisque, selon don Alvaro, Leonora est restée « eternamente pura » —, ou même Fra Diavolo (Auber/Scribe) — Vincent simple soldat a besoin de la récompense pour se marier — sont basées sur ce conflit de déniveau socio-monétaire entre les amoureux.

Après il y a tous ces opéras où, en effet, la différence économique existe entre les amoureux, mais le public sait que l’amour sauve tous les obstacles et que le mariage (avec le lot de sexe qui va avec, faut-il supposer) ne tardera pas à arriver. À la fin, de préférence. C’est le cas des Cendrillon diverses et variées (Rossini/Ferretti ; Viardot-García ; Massenet/Cain), c’est le cas de maints opéras-comiques comme Fra Diavolo ; Les diamants de la couronne (Auber/Scribe et Vernoy de Saint-Georges) ; Si j’étais roi (Adam/d’Hennéry et Brésil)… Ce sera aussi le cas de nombres d’opérettes qui suivront les opéras-comiques dans le cœur du public (L’oncle Célestin [Audran/Ordonneau et Kéroul] ; La princesse des Czardas [Kalmann/Stein] ; La veuve joyeuse [Lehar/Stein, Leon et Ross]…), puis plus tard dans nombre de comédies musicales et de films Hollywood…

Mais de toute façon dans ces œuvres il ne s’agit pas de sexe — jamais ! — mais d’« amour pur ». Alors, il n’y a pas de problème, il n’y a jamais eu de problème et nous ne nous étendrons pas là-dessus. Nous voilà tous rassurés.

… À moins que le sexe n’apparaisse par d’autres biais et que certains opéras ne soient traités dans d’autres chapitres…

xiid mélange générationnel

Comme au fil du temps et de par tous les intérêts qui s’y trouvent réunis, le mariage était devenu plus une affaire économique qu’une affaire d’amour, et comme dans la société patriarcale traditionnelle l’opinion de la femme ne comptait pas pour grand-chose, les familles avaient pris l’habitude de marier leurs filles nubiles — et vierges, donc plutôt jeunes ou très jeunes — à des hommes « importants » — pas nécessairement jeunes, même vieux —, histoire d’assurer à la famille de la mariée un lien solide avec quelqu’un de riche et/ou puissant. Ce qui est fâcheux c’est que le mariage comporte aussi un pendant sexuel, et que la jeune fille pouvait n’avoir aucune envie de coucher, pour le reste de sa vie, avec un vieux monsieur. Elle pouvait même avoir envie de se marier à quelqu’un de plus jeune ou de plus gracieux même si moins puissant. La logique familiale voulait que le mariage en tant qu’institution économique serve à augmenter la puissance de la famille de la mariée ; la logique individuelle, celle de la mariée, voulait que le mariage en tant que moyen d’assouvir les sens, soit dirigé vers un homme qui pourrait exciter les sens de la mariée — ou pour parler moins crûment, un homme dont elle pût tomber amoureuse.

De ce fait, artistes divers et variés, voyant l’injustice que cela supposait pour la jeune fille, voyant le malheur que cette « logique familiale » pouvait provoquer, prirent le parti des « jeunes » et multiplièrent les pièces où le vieux était tournés en ridicule par un jeune couple amoureux. Le canevas provenait de la Comedia dell’arte italienne et fut adopté avec enthousiasme par Molière puis par tous ceux qui l’imitèrent.

Cela n’arrêta pas immédiatement les unions où l’intérêt économique prenait le dessus ni les unions où le consentement de la femme avait été arraché par sa famille à force de menaces et de chantage moral — d’ailleurs, en matière de répertoire opératique, la liste de mariages qui ont lieu ou n’ont pas lieu sous la pression familiale est longue, de l’Otelo (Rossini/Berio di Salsi) à La gioconda (Ponchielli/Boito) en passant par Luccia di Lammermoor (Donizetti/Cammarano), Il pirata (Bellini/Romani) ou tant d’autres.

Ainsi, les exemples d’unions sexuelles entre personnes d’âges différents deviennent petit à petit rares, car identifiés à des mariages forcés. Ou si le cas se présente c’est pour le tourner immédiatement en dérision.

Les Géronte (Manon Lescaut de Puccini et toute sa cohorte de librettistes), les Falstaff/Joyeuses commères de Windsor (celui de Verdi/Boito, mais aussi celui de Salieri/Defranceschi et celui de Von Nicolai/Mosenthal, tous d’après Shakespeare), les Don Bartolo (Noces de Figaro de Mozart/Da Ponte et Le barbier de Séville de Rossini/Sterbini, l’un et l’autre d’après Beaumarchais), les Don Pasquale (Donizetti/Ruffini d’après Anelli) sont tous tournés en ridicule parce que vieux (« ben è scemo di cervello chi s’ammoglia in vecchia età »/ » est bien amoindri du cerveau celui qui prend femme dans la vieillesse « dit littéralement la morale de ce dernier opéra).

Seul Wagner avec son roi Marke du Tristan et Isolde, avec son Hans Sachs des Maîtres chanteurs de Nuremberg et Massenet/Cain avec leur Don Quichotte, sauront regarder le vieux prétendant avec une touche de compréhension voire de tendresse. Sans aller pourtant jusqu’à leur donner l’amour de la jeune femme.

Cas curieux, celui de Il turco in Italia (Rossini/Romani) où le mari, Don Geronio, qui est plus vieux que sa femme Fiorilla, tout en étant tourné en dérision (le nom même l’indique), emportera néanmoins sa femme à la fin — après maintes frasques de Fiorilla… Mais Il turco in Italia est un opéra qui a toujours peiné à se maintenir dans le répertoire.

Ainsi il est possible de dire qu’un des principaux obstacles aux mariages heureux dans le monde opératique est justement l’âge. Et que nous nous trouvons devant un tabou presque pire que celui de l’inceste. Non pas un tabou sociétal ou légal, comme l’inceste justement, mais un tabou commercial, les artistes supposant que les relations amoureuses entre personnes d’âges différents ne feront rêver personne.

Quant à la vieille femme qui aurait des sentiments ou de l’attraction pour un jeune homme… Voyons ! Comment écrire un opéra sur un sujet pareil ? Ce genre de situations n’existe pas dans la vie réelle !

… n’est-ce pas mesdames ?…

13 mars 2025

[suite] [sexe et opéra : index]

À propos - contact |

S'abonner au bulletin

| Biographies de musiciens | Encyclopédie musicale | Articles et études | La petite bibliothèque | Analyses musicales | Nouveaux livres | Nouveaux disques | Agenda | Petites annonces | Téléchargements | Presse internationale| Colloques & conférences | Collaborations éditoriales | Soutenir musicologie.org.

À propos - contact |

S'abonner au bulletin

| Biographies de musiciens | Encyclopédie musicale | Articles et études | La petite bibliothèque | Analyses musicales | Nouveaux livres | Nouveaux disques | Agenda | Petites annonces | Téléchargements | Presse internationale| Colloques & conférences | Collaborations éditoriales | Soutenir musicologie.org.

Musicologie.org, 56 rue de la Fédération, 93100 Montreuil. ☎ 06 06 61 73 41.

ISSN 2269-9910.

Dimanche 27 Avril, 2025 0:42