23 mars 2025 — Frédéric Léolla

Sexe et opéra (XII. 3) : L’Africaine

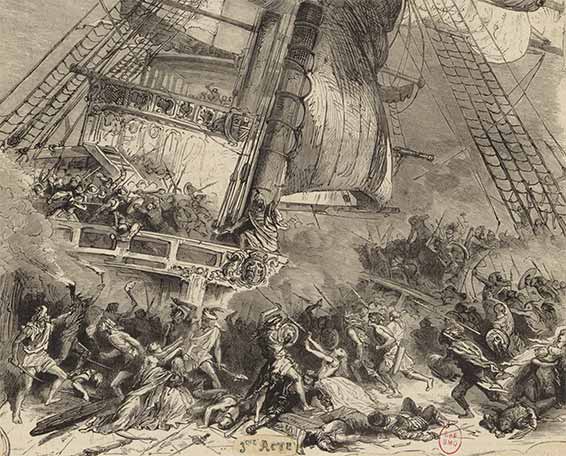

L'Africaine, grand opéra en 5 actes, d'Eugène Scribe et

G. Meyerbeer, dessins de M. A. de Neuville, gravés par Trichon, 1865.

L'Africaine, grand opéra en 5 actes, d'Eugène Scribe et

G. Meyerbeer, dessins de M. A. de Neuville, gravés par Trichon, 1865.

Musique de Giacomo Meyerbeer, sur un livret de Eugène Scribe et Charlotte Birch-Pfeiffer, créée en 1865, Paris, Opéra.

L’injustice que la seconde moitié du xxe siècle a commise contre Meyerbeer est de taille : reléguer au mépris et à l’oubli un des plus grands compositeurs du xixe, celui qui a mis au point un nouveau type de mélodies (de « Robert ô toi que j’aime » de Robert le Diable et du « Tu l’as dit » des Huguenots découleront après les plus belles mélodies de Verdi et de Wagner, entre autres), un des précurseurs de l’Art engagé, avec des sujets qui ne caressent pas les spectateurs dans le sens du poil (Les Huguenots, l’Africaine, même Le Prophète). Certes ses opéras peuvent nous paraître aujourd’hui alourdis par des morceaux de pur divertissement. Mais cela est peut-être aussi le cas chez Verdi et Wagner, sauf que nous sommes bien plus tolérants et patients avec ces derniers.

Avec L’Africaine, Meyerbeer et Scribe ouvraient les portes à toutes les Lakmé, Madame Butterffly, Maria la O, Aida et autres héroïnes extra-européennes d’opéra, protagonistes d’un pays exotique qui se brûlera les ailes en tombant amoureuse d’un homme occidental.

L'Africaine, opéra de Meyerbeer, les personnages principaux; Vasco de Gama (M.Naudin), Inès (mlle battu), L'Africaince (Mme Saxe), Nélusko (M. Faure), illustration de presse de 1865.

L'Africaine, opéra de Meyerbeer, les personnages principaux; Vasco de Gama (M.Naudin), Inès (mlle battu), L'Africaince (Mme Saxe), Nélusko (M. Faure), illustration de presse de 1865.

Le modèle, certes, était encore une fois celui de Rebecca dans l’Ivanhoe de Walter Scott et de Rachel de La Juive écrit par le propre Scribe pour le compositeur Halévy. Mais avec L’Africaine, Meyerbeer et Scribe montent d’un cran dans la difficulté. À l’heure où les juifs commençaient à ne plus être en Occident un groupe social différencié — la religion mise à part — compositeur et dramaturge s’attachent à une femme aux coutumes, à l’origine et à la couleur de peau complètement différentes.

Selika, l’Africaine du titre, est en fait une Indienne (oui, ça fait partie des particularités de cette œuvre posthume dont la longue gestation est la cause de ces incongruités). Princesse dans son pays natal, poussée par la tempête sur la côte africaine où elle a été mise en esclavage, c’est là que le portugais Vasco de Gama, faisant partie de l’expédition de Bartolomé Dias, l’aurait connue et achetée en tant qu’esclave pour la ramener au Portugal. Elle est tombée amoureuse de son nouveau maître, qui pourtant n’a d’yeux que pour sa fiancée portugaise Inès. Qu’à cela ne tienne, Selika révèle à son chéri la route de retour vers l’Inde. Le bateau qui les y emmène fera pourtant naufrage devant les côtes du royaume de Selika, mais celle-ci, au lieu de profiter d’être revenue chez elle pour imposer sa loi et enfin garder son Vasco, préfère se suicider non sans avoir au préalable protégé Vasco et sa fiancée occidentale.

L'Africaine, opéra de Meyerbeer, illustration de presse de 1865 : décor du 3e acte, le Vaisseau, épisode de l'Angelus (d'après le croquis fait à la répétition générale).

L'Africaine, opéra de Meyerbeer, illustration de presse de 1865 : décor du 3e acte, le Vaisseau, épisode de l'Angelus (d'après le croquis fait à la répétition générale).

Rappelons qu’il s’agît d’un opéra historique, donc « inspiré de faits réels », mais que les faits réels cèdent toujours la place à l’imagination et au spectaculaire dans ce genre de production. Comme dans le cinéma d’Hollywood.

Certes l’histoire d’amour entre couleurs de peau différentes n’aura pas eu lieu, mais la figure principale (qui donne son nom à l’opéra) est la princesse exotique. C’est elle le personnage généreux que le public admire, c’est elle qui exprime les plus beaux sentiments d’amour, notamment dans la berceuse qu’elle adresse à Vasco dormant. À l’heure où l’esclavage n’est pas encore aboli dans tous les pays, où l’Inde est sous la coupe des commerçants (La Compagnie anglaise des Indes orientales n’a cédé au gouvernement anglais le pouvoir politique sur l’Inde qu’en 1858), celui-ci est un sujet polémique que le public parisien de l’époque a su honorer.

Notons aussi que, sous l’influence du somptueux oratorio profane Le Désert de Félicien David (encore un compositeur plus qu’injustement relégué au 3e plan), Meyerbeer introduit des tournures « exotiques » dans son œuvre. Il le fait avec parcimonie, certes (par exemple dans la berceuse citée ci-dessus) ; mais cela ne se voyait plus depuis l’Enlèvement au Sérail !

Giacomo Meyerbeer, L'Africaine, Placido Domingo et Shirley Verrett.23 mars 2025

[suite] [sexe et opéra : index]

À propos - contact |

S'abonner au bulletin

| Biographies de musiciens | Encyclopédie musicale | Articles et études | La petite bibliothèque | Analyses musicales | Nouveaux livres | Nouveaux disques | Agenda | Petites annonces | Téléchargements | Presse internationale| Colloques & conférences | Collaborations éditoriales | Soutenir musicologie.org.

À propos - contact |

S'abonner au bulletin

| Biographies de musiciens | Encyclopédie musicale | Articles et études | La petite bibliothèque | Analyses musicales | Nouveaux livres | Nouveaux disques | Agenda | Petites annonces | Téléchargements | Presse internationale| Colloques & conférences | Collaborations éditoriales | Soutenir musicologie.org.

Musicologie.org, 56 rue de la Fédération, 93100 Montreuil. ☎ 06 06 61 73 41.

ISSN 2269-9910.

Dimanche 13 Avril, 2025 16:43