Un Weihnachtsoratorium jubilatoire par Les Musiciens du Prince - Monaco

« Puisque nous n’avons pu obtenir le meilleur, nous devons nous contenter d’un médiocre ». Attribuée au Conseiller Platz, l’un des membres du Conseil de Leipzig, forteresse du protestantisme, qui administrait l’École Saint-Thomas, la phrase tristement célèbre accompagna la décision des Bourgmestres et de leurs assesseurs de nommer par défaut Johann Sebastian Bach comme cantor à Saint-Thomas et director musices de toutes les écoles de la ville. Le Conseil lui avait auparavant préféré Georg Philipp Teleman qui voulait rester à Hambourg, puis Christoph Graupner lequel ne voulut pas quitter Darmstadt. C’est donc le 1er juin 1723 que le compositeur fut officiellement installé à Leipzig avec les cérémonies d’usage. Ce que des spécialistes nomment la « quatrième période » Bach jusqu’à sa mort en 1750.

Vingt-sept années qui vont voir la création de 266 cantates, des Passions et de la Messe. Fort heureusement, peut-être pour se « rattraper » de la tiédeur originaire de cette nomination, la ville de Leipzig rend annuellement un hommage protéiforme au compositeur dont le « Bachfest » n’est sans doute pas le moins appuyé. Composant chaque semaine pour l’office du dimanche suivant, Bach « procréait ses cantates hebdomadaires et ses motets comme ses vingt-deux enfants ad majorem Dei gloriam » (Emile Vuillermoz, Histoire de la musique, Le livre de poche 4805, Fayard, 1973, p.139).

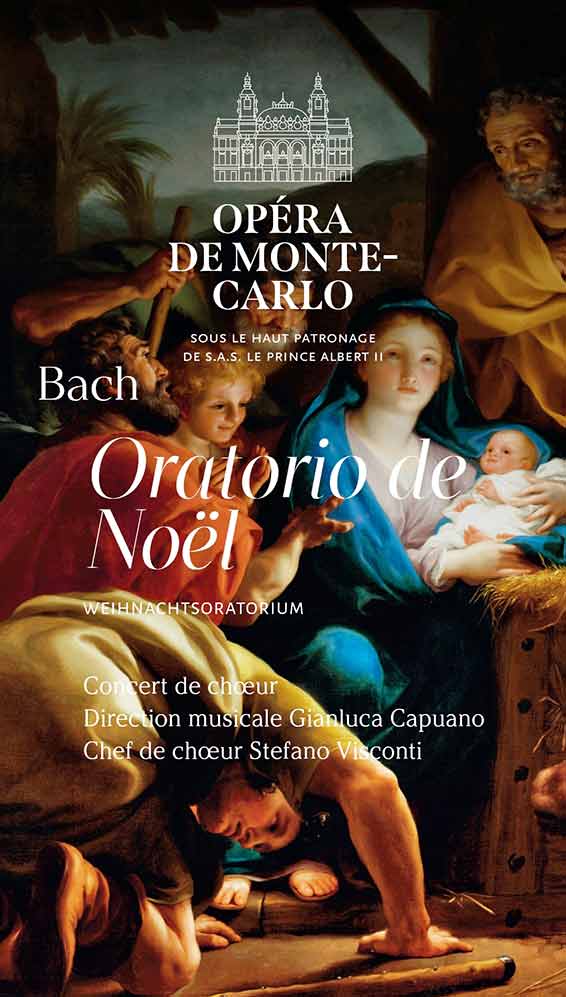

Créé du 25 au 27 décembre 1734 dans les églises Saint-Nicolas et Saint-Thomas, le Weihnachtsoratorium dont Les Musiciens du Prince — Monaco nous ont gratifié, samedi 21 décembre à l’opéra de Monte-Carlo, d’une version des plus jubilatoires, illustre cette écriture si spécifique : à la fois profondément humaines par leur sincérité et saisissantes par leur capacité à nous élever vers le divin, les trois Cantates pour les trois jours de Noël superbement interprétées par cet orchestre placé sous la direction de Gianluca Capuano, ont su non seulement restituer « la liberté telle que sous sa main, chaque morceau paraît un vrai discours » nous rappelle son plus ancien biographe Johann Nikolaus Forkel. Mais elles ont aussi mêlé, dans ce flux perpétuel d’émotions qui surprend autant qu’il charme, le plus tellurique — en témoigne le « als Mench » lancé du choral « Er ist auf Erden kommen » — au plus céleste.

Dans une introduction à la fois majestueuse, solennelle mais néanmoins vivace, — ces fameux contrastes intimement liés —, les trompettes crépitent pour annoncer, portées par les chœurs de l’opéra de Monte-Carlo (Stefano Visconti) qui vibrent d’une authentique exaltation, l’impressionnant « Jauchzet, frohlocket… ». Johann Sebastian Bach qui ne rechignait pas à la « parodie », au sens d’un emprunt de compositions antérieures et de leur « réarrangement », nous fait ainsi souvenance mélodique des Passions — la Passion selon saint Jean date de 1724, la Passion de saint Matthieu de 1727 — lorsque nous entendons le début du choral « Wie soll ich dich empfangen » (Cantate I) ou bien encore « Brich an, o schönes Morgenlicht » (Cantate II). Et que dire de l’exécution ravissante de la Sinfonia en sol majeur qui ouvre la seconde Cantate où le maestro invite et guide d’une paume souple et gracieuse, les sections à droite puis à gauche de son pupitre.

Le récitatif de l’Évangéliste par le ténor Daniel Behle, qui fut aussi Belmonte dans un Entführung aus dem Serail à la Staatsoper de Vienne en mars 2022, retrace l’évolution historique, non sans quelques accentuations vocales qui rehaussent en couleurs la monochromie régulière du continuo de l’orgue. Accompagnée du son aérien de la flûte, son aria « Frohe Hirten, eilt ach eilet » de la seconde Cantate n’en sera que plus marquante. Entendue dans La Fille du régiment à Monte-Carlo en mars 2024, la soprano Regula Mühlemann, tout sourire — comme quoi Bach réussit à tromper la sacralité inhérente aux dévots par quelques vocalises et autres mesures profanes, peut-être en souvenir de ses quod libets entonnés en famille ou de ses concerts parmi les étudiants à la brasserie Zimmermann de Leipzig ! — chante ainsi un duo des plus — studieusement — enjoués avec la basse dans la troisième Cantate « Herr, dein Mitleid, dein Erbarmen ». Basse dont la ligne de chant de Kartal Karagedik semble privilégier l’expressivité à la projection vocale, le seul bémol de cette production.

Nous sommes en revanche littéralement sous le charme des arias d’Anna Stephany : servi par une introduction lumineuse des cordes, son « Bereite dich, Zion, mit zärtlichen Trieben — ah les pulsions ! — engage un bouleversant dialogue avec le hautbois d’amour — « on suce le roseau des hautbois de Bach » a dit Stravinski. La voix combine l’allégresse de la ferveur, quasi charnelle, à l’évanescence spirituelle de ses aigus lesquels nous envoûtent plus encore dans un ineffable halo ascendant du « Schlafe, mein Liebster, geniesse der Ruh’ ». Une pure merveille.

Avec un « bis » qui reprend le « Jauchzet » initial — encore plus enflammé car délesté de la charge officielle de la performance —, ce Weihnachtsoratorium reçoit l’ovation d’un public sans aucun doute sous l’empire de cette musique baroque, cet « art passionnel qui revendique la primauté du cœur et de ses impulsions » (Luc-André Marcel, Bach, Coll. « Solfèges », Seuil, 1961, p.108.)

Monaco, le 22 décembre 2024

À propos - contact |

S'abonner au bulletin

| Biographies de musiciens | Encyclopédie musicale | Articles et études | La petite bibliothèque | Analyses musicales | Nouveaux livres | Nouveaux disques | Agenda | Petites annonces | Téléchargements | Presse internationale | Colloques & conférences | Collaborations éditoriales | Soutenir musicologie.org.

À propos - contact |

S'abonner au bulletin

| Biographies de musiciens | Encyclopédie musicale | Articles et études | La petite bibliothèque | Analyses musicales | Nouveaux livres | Nouveaux disques | Agenda | Petites annonces | Téléchargements | Presse internationale | Colloques & conférences | Collaborations éditoriales | Soutenir musicologie.org.

Musicologie.org, 56 rue de la Fédération, 93100 Montreui, @, ☎ 06 06 61 73 41.

ISSN 2269-9910.

Lundi 29 Septembre, 2025 21:07