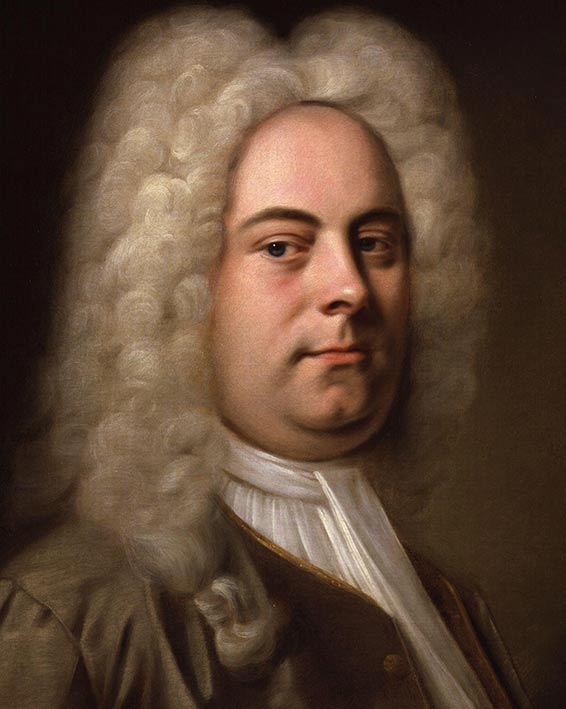

Les concertos grossos opus 6 de Georg Friedrich Händel

Le vrai chef-d'œuvre de Händel en musique instrumentale, le voici ! Et s'il en est ainsi, ce n'est pas que le compositeur y ait consacré des mois ou des années : ces douze concertos, que l'on range parmi les plus beaux exemples de musique orchestrale baroque, au point de les mettre parfois sur les mêmes sommets que les Concertos brandebourgeois de Bach, le musicien les écrivit intégralement en quatre semaines, du 29 septembre au 30 octobre 1739.

On vient de faire ce redoutable rapprochement avec les Brandebourgeois de Bach, dont l'un des atouts réside dans leur large éventail de combinaisons de solistes. Or, à la différence du puzzle instrumental de son opus 3, Händel écrit ses douze concertos opus 6 pour une formation unique comportant deux violons et un violoncelle solistes (qu'il ait par la suite, pour quatre de ces concertos, proposé une version alternative avec adjonction de deux hautbois ne change rien à l'affaire). Ce faisant, et en revenant à la stricte alternance corellienne entre ripieno et concertino, il parvient à constamment soutenir et aviver l'intérêt, ce qui montre à quel point et avec quelle aisance il savait marier toutes sortes de techniques et de styles, en y associant une inventivité de tous les instants et, parallèlement, toutes les apparences de l'improvisation. D'où, sans doute, l'impression très forte que l'on ressent d'entendre dans ce grand cycle un puissant « souffle de liberté dans un cadre ancien »17

Dans cet opus 6, Händel fait « montre d'une grande variété formelle et émotionnelle. Les sources d'inspiration sont souvent traditionnelles : polyphonie sérieuse (Allegro ma non troppo du no 6) ou mêlée d'humour (fugue Allegro du no 7) ; solennité de certains mouvements lents, écrits à la manière d'un hymne (Larghetto e piano du no 12) ; gravité parfois tragique de certaines introductions (no 6) ; atmosphère recueillie et quasi-religieuse (Musette du no 6). À l'opposé se trouvent des pages d'aspect plus plaisant, reflets soit de la danse (Hornpipe du no 7) et du divertissement (effets d'écho), soit d'une façon plus générale de la nouvelle musique instrumentale de l'époque (dernier Allegro du no 1). Et comment ne pas être frappé par le côté véritablement expérimental, rare chez Händel, du premier mouvement (Andante larghetto e staccato) du no 11 ? »18

Georg Friedrich Händel, Concerto Grosso opus 6 no 6, en sol mineur, HWV 324), Academy Of St. Martin In The Fields, Iona Brown, direction.Georg Friedrich Händel, Concerto grosso opus 6 no 7, en si bémol majeur, par Il Giardino Armonico.

Georg Friedrich Händel, Concerto grosso opus 6 no 11, en la majeur, I. Andante larghetto, e staccato, II. Allegro, III. Largo, e staccato, IV. Andante, V. Allegro, English Chamber Orchestra, Raymond Leppard, direction.

Biographie de Georg Friedrich Haendel.

Notes

17. Ramin Philippe, dans « Répertoire » (123), avril 1999.

18. Vigal Marc, dans « Tranchefort François-René (dir.), « Guide de la musique symphonique », Fayard, Paris 1986, p. 291-292.

Voir également

À propos - contact |

S'abonner au bulletin

| Biographies de musiciens | Encyclopédie musicale | Articles et études | La petite bibliothèque | Analyses musicales | Nouveaux livres | Nouveaux disques | Agenda | Petites annonces | Téléchargements | Presse internationale | Colloques & conférences | Collaborations éditoriales | Soutenir musicologie.org.

À propos - contact |

S'abonner au bulletin

| Biographies de musiciens | Encyclopédie musicale | Articles et études | La petite bibliothèque | Analyses musicales | Nouveaux livres | Nouveaux disques | Agenda | Petites annonces | Téléchargements | Presse internationale | Colloques & conférences | Collaborations éditoriales | Soutenir musicologie.org.

Musicologie.org, 56 rue de la Fédération, 93100 Montreuil, ☎ 06 06 61 73 41.

ISSN 2269-9910.

Dimanche 31 Mars, 2024

Dimanche 31 Mars, 2024