Sexe et opéra XX : sacrilège

Le sexe sacrilège, c’est à dire celui qui enfreint les règles du sacré, peut sembler une curiosité pour une bonne partie du public actuel, voire une excuse un peu « facile » pour créer le conflit opératique. C’est oublier que les opéras du répertoire sont nés à des périodes où l’emprise de la religion était très forte, les limites imposées par le sacré étant perçues comme les plus infranchissables.

Souvent d’ailleurs, pour éviter le scandale, ce n’était pas à la religion du public (très majoritairement chrétien) qu’il était fait référence, mais à des religions que personne ne pratiquait plus (surtout la grecque ou la romaine) ou à des religions pratiquées bien loin, dans des contrées exotiques (Extrême-Orient de préférence).

Néanmoins le public était habitué à faire des « transpositions », et, dans nombre de cas, vestales ou prêtresses devaient être secrètement identifiées à des moniales par les auditeurs de l’époque.

Si nous faisons exception du Domino noir (Auber/Scribe) et de La favorite (Donizetti/Royer, Vaëz et Scribe), ce n’est que dans la deuxième moitié du xixe siècle que les amours interdits pour cause de religion commencent à avoir trait, directement, à la religion chrétienne. En commençant par des « séminaristes » ou des moines qui n’ont pas encore reçu les ordres supérieures et peuvent donc, éventuellement, quitter le monastère et se marier sans commettre un vrai sacrilège.

C’est le cas de Manon (Massenet/Meilhac et Gille 1884). En effet, l’épisode de Manon qui fait tout pour éviter que Des Grieux entre dans les ordres était déjà présent dans le sulfureux roman de l’abbé Prévost, publié en 1731 ; mais les libertés consenties aux romans ont peu à voir avec celles permises lors de leurs adaptations au théâtre et à l’opéra (voir le cas de Bomarzo de Ginastera/Mugica Laínez). Ainsi, l’adaptation de Manon réalisée par Scribe pour Auber à l’Opéra-comique en 1856 était plutôt sage et ne faisait pas référence à cet épisode. Qu’il soit inclus dans la Manon de Massenet/Meilhac et Gille — et de façon si sensuelle, car leur duo à Saint-Sulpice est une référence en matière de séduction à l’opéra ! — est donc un signe du changement de mentalités. Changement qui est décelable, dans l’opéra de répertoire, tout d’abord en France. Car c’est à l’Académie Royale de Musique, salle Le Peletier, c’est-à-dire à l’Opéra de Paris, qu’a lieu en 1840 la première de La Favorite de Donizetti/Royer, Vaëz et Scribe (oui, encore La Favorite), dont le héros hésite entre l’amour et la religion et dont le premier et dernier tableaux ont lieu dans un monastère. Mais La favorite, qui peut nous sembler un brin conventionnel aujourd’hui, a été à bien d’égards un tournant dans l’histoire des us et coutumes à l’opéra.

Comme de bien entendu, les amants qui enfreignent la règle sociale — ici la règle du Sacré — reçoivent tôt ou tard leur punition, cela va de soi. Sauf à partir du xxe siècle, avec des exemples hispaniques tels Pepita Jiménez ou La Dolorosa que nous traitons avec un peu plus d’attention dans ce chapitre.

Notons pourtant que les fins heureuses pouvaient avoir lieu, malgré le sacrilège, pourvu qu’il s’agisse d’une religion exotique et lointaine et que les amants soient de la même ethnie ou culture : c’est le cas des Pêcheurs de Perles (Bizet/Cormon et Carré, Théâtre Lyrique — Paris 1863). Mais pour cela il ne faut pas qu’un conflit « racial » s’y rajoute comme dans la Lakmé (Delibes/Godinet et Gille — Opéra-comique — Paris — 1883).

Il n’échappera pas au lecteur que dans notre catalogue personnel, la moitié des oeuvres présentées sont espagnoles, et que dans celles-ci il ne s’agît pas de religions exotiques, mais bel et bien de la religion catholique — serait-il notre lecteur étonné de voir une telle emprise de la religion catholique dans l’Espagne du dix-neuvième siècle ?

xx 1, La Vestale, Musique de Gaspare Spontini, livret de Victor-Joseph Étienne de Jouy.

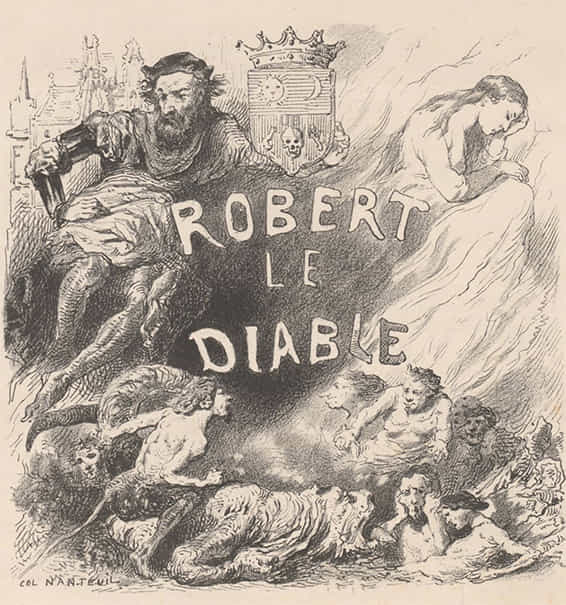

xx. 2, Robert le Diable, Musique de Giacomo Meyerbeer, livret d'Eugène Scribe et Casimir Delavigne.

xx. 3, Norma, Musique de Vincenzo Bellini, sur un livret de Felice Romani.

xx. 4. Le Domino noir, Musique de Daniel-François-Esprit Auber, livret d'Eugène Scribe.

xx. 5, La Favorite, Musique de Gaetano Donizetti, livret d'Alphonse Royer, Gustave Vaëz et Eugène Scribe.

xx. 6, Lakme, Musique de Leo Delibes, sur un livret d'Edmond Gondinet et Philippe Gille.

xx. 7, Pepita Jimenez, Musique de Isaac Albéniz, livret de Francis Money-Coutts.

xx. 8, Margarita la Tornera(Marguerite la tourière), Musique de Ruperto Chapí, livret de Carlos Fernández Shaw.

xx. 9, La Dolorosa, Musique de José Serrano, livret de Juan José Lorente

23 novembre 2025

[suite] [sexe et opéra : index]

À propos - contact |

S'abonner au bulletin

| Biographies de musiciens | Encyclopédie musicale | Articles et études | La petite bibliothèque | Analyses musicales | Nouveaux livres | Nouveaux disques | Agenda | Petites annonces | Téléchargements | Presse internationale| Colloques & conférences | Collaborations éditoriales | Soutenir musicologie.org.

À propos - contact |

S'abonner au bulletin

| Biographies de musiciens | Encyclopédie musicale | Articles et études | La petite bibliothèque | Analyses musicales | Nouveaux livres | Nouveaux disques | Agenda | Petites annonces | Téléchargements | Presse internationale| Colloques & conférences | Collaborations éditoriales | Soutenir musicologie.org.

Musicologie.org, 56 rue de la Fédération, 93100 Montreuil. ☎ 06 06 61 73 41.

ISSN 2269-9910.

Vendredi 30 Janvier, 2026 3:56