Sexe et opéra (XIX 5-6.) : Manon ; Manon Lescaut

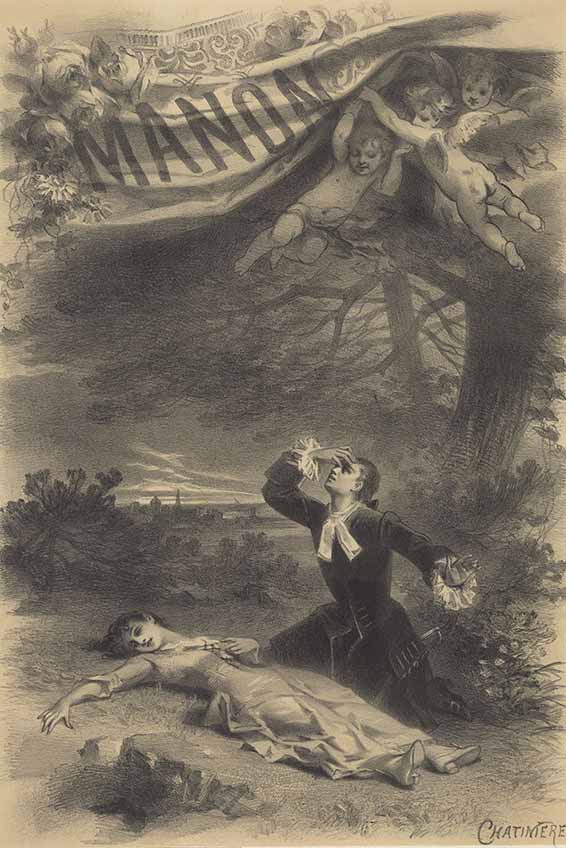

Affiche d'Antonin Chatinière, 1884.

Affiche d'Antonin Chatinière, 1884.

Manon, Musique de Jules Massenet, sur un livret d'Henri Meilhac et Philippe Gille, d’après l’Histoire du Chevalier Des Grieux et de Manon Lescaut de l’Abbé Prévost, créée en 1884, Paris, Opéra-comique.

Manon Lescaut, Musique de Giacomo Puccini, sur un livret de Giuseppe Giacosa, Luigi Illica, Ruggero Leonacavallo, Domenico Oliva, Marco Praga, Giacomo Puccini et Giulio Ricordi, créée en 1893, Turin, Teatro Regio.

Voir : Manon Lescaut, Musique de Daniel-François-Esprit Aubert, sur un livret de Eugène Scribe d’après L’Histoire du chevalier Des Grieux et de Manon Lescaut de l’abbé Prévost, créée en 1856, Paris, Opéra-Comique.

Manon Lescaut, qui était destinée au couvent par sa famille, est très jolie. Elle rencontre, en chemin vers le couvent, un riche monsieur (Guillot chez Massenet, Géronte chez Puccini) qui lui propose d’en faire sa maîtresse, et un jeune, le chevalier des Grieux, qui lui propose aussi de partir vers Paris pour vivre ensemble. Manon choisit l’amour et fuit avec des Grieux. Mais déjà à Paris, la vie de luxe que lui proposent les riches protecteurs la tente. Voulant à la fois l’amour de des Grieux et la vie de luxe de ses protecteurs, Manon poussera des Grieux à l’avilissement (le jeu chez Massenet, la complicité de vol chez Puccini) et sera faite elle-même prisonnière en tant que prostituée. Malgré les essais de des Grieux pour la faire échapper à sa peine, elle finira par mourir d’épuisement entre les bras de son amant.

Jules Massenet, Manon, « Belle Manon », (final de l'acte III., Pretty Yende, Benjamin Bernheim, Opéra de Paris, sous la direction de Pierre Dumoussaud, juin 2025.Jules Massenet, Manon, scène finale, Renée Fleming, Marcelo Alvarez, sous la direciton de Jesús López-Cobos, Opéra de Paris, 2001.

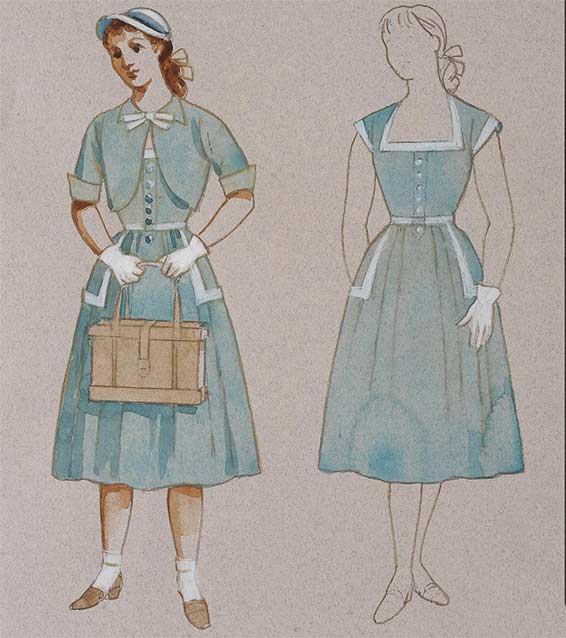

Jules Massenet, Manon, esquisse du costume du chœur féminin, par Mstislavas Dobužinskis, Théâtre national de Lituanie, première le 11 novembre 1939. Direction musicale, Vytautas Marijošius, mise en scène, Petras Oleka, décors, Mstislavas Dobužinskis, chorégraphie, Bronius Kelbauskas, chef de chœur, Julius Štarka, assistant à la mise en scène : Antanas Zauka.

Jules Massenet, Manon, esquisse du costume du chœur féminin, par Mstislavas Dobužinskis, Théâtre national de Lituanie, première le 11 novembre 1939. Direction musicale, Vytautas Marijošius, mise en scène, Petras Oleka, décors, Mstislavas Dobužinskis, chorégraphie, Bronius Kelbauskas, chef de chœur, Julius Štarka, assistant à la mise en scène : Antanas Zauka.

À quoi est dû le succès du roman de l’abbé Prévost auprès du public d’opéra par le truchement de certains compositeurs, et non des moindres (Auber, Massenet, Puccini) ? Très probablement au côté à la fois prestigieux et sulfureux du petit chef-d’œuvre littéraire du dix-huitième siècle où l’on retrouve à la fois sexe, aventures, richesse et misère. Convenablement adapté aux diverses scènes, cela ne pouvait manquer de donner des résultats remarquables.

Manon Lescaut, Musica di G. Puccini, édité par l'Officina Grafiche Ricordi, Milano, après 1893, dessinateur anonyme.

Manon Lescaut, Musica di G. Puccini, édité par l'Officina Grafiche Ricordi, Milano, après 1893, dessinateur anonyme.

Dans l’opéra de Massenet, la seule motivation pour que Manon devienne une courtisane n’est point la nécessité, mais bel et bien l’envie de luxe et de richesse facile que la protagoniste ne manque d’évoquer à partir du premier acte. En ce sens Manon est très proche de tant d’adolescentes passées et présentes (les présentes rêvent de devenir modèles, puis de se marier avec un footballer) et le public de l’opéra-comique pouvait aisément comprendre une telle motivation.

Ainsi, la Manon du second acte peut sentir certes quelques tiraillements, et quelques remords à abandonner son amour. Notons au passage que, lorsque de pareils tiraillements se produisent chez un héros masculin, normalement, il s’agît de choisir entre l’amour et « le devoir ». De ce fait, l’ambition, l’envie de faire une carrière ou simplement l’appât du gain sont donc enrobés sous le noble terme de « devoir » voire de « patriotisme » lorsqu’il s’agît d’un homme. Quand il s’agît d’une femme, telle Manon, cette ambition et cette « envie de prospérer » passent souvent par le sexe et sont évoquées d’une façon négative, comme un désir de « coquette », une impulsion presque malsaine.

Dans tous les cas, c’est une triomphatrice que l’on voit surgir au troisième acte. De par sa beauté, Manon a « vaincu » les hommes et brille dans le monde. Ne sont évoqués ni le mépris des femmes « comme il faut » pour les demi-mondaines ni la corvée sexuelle de la femme qui doit coucher avec quelqu’un qu’elle n’aime pas. Et il nous faut l’apparition du comte des Grieux en portant la nouvelle de la rentrée dans les ordres du chevalier pour que Manon réagisse.

« Sola perduta abbandonata », Asmik Grigorian, Opéra national de Vienne, sous la direction de Francesco Ivan Ciampa, 7 février 2022.Giacomo Puccini, Manon Lescaut, scène finale, Karita Mattila, Marcello Giordani, Metropolitan Opera Orchestra sous la direction de James Levine, février 2008.

Puccini, Manon Lescaut, maquette du costume de Manon (acte I), par Pasquale Grossi, Théâtre Olympia, Athènes, 2012-2013.

Puccini, Manon Lescaut, maquette du costume de Manon (acte I), par Pasquale Grossi, Théâtre Olympia, Athènes, 2012-2013.

Musicalement, Massenet déploie tout son art de la sensualité pour évoquer ce monde de la haute prostitution. Ainsi, lors du tableau de Saint-Sulpice, nous assistons à l’un des duos les plus érotiques de l’histoire de l’opéra, digne prédécesseur des grands duos pucciniens. Et qui plus est, entre une courtisane et un abbé qui va faire ses vœux ! — et pourtant, le public de l’opéra-comique, dont on évoque toujours la frilosité, ne semble pas en avoir été choqué…

Et encore, Massenet sait trouver des accents sombres, des harmonies inquiétantes lorsque nous arrivons à ce qui doit être « l’antre » par excellence, cette maison de jeu qui était censée être un lieu d’horreur pour le public de l’Opéra-comique, le lieu de tous les interdits, sexuels et autres.

Mais ceci n’empêche pas Massenet d’évoquer avec une très belle tendresse la petite créature qui, en fin de compte, ne voulait que de l’amour et du luxe et qui, au dernier acte, se retrouve prisonnière, humiliée, dans des loques et exténuée jusqu’au point d’en mourir. Belle humanisation — digne héritière de Violetta Valéry dans La Traviata (Verdi/Piave) — de la prostituée.

Faudrait-il en déduire que cette compréhension de Massenet et de ses librettistes pour la courtisane fut un des motifs du succès de Manon auprès du public via son succès plus spécifique auprès des demi-mondaines ? Dans tous les cas c’est ce que le mot plutôt méchant de Debussy pourrait laisser entendre…

Dans l’opéra de Puccini, nous nous trouvons essentiellement devant la même évolution que dans l’opéra de Massenet : d’abord l’héroïne fascinée par le luxe ; puis l’héroïne « triomphante » dans le luxe, mais qui n’a pas oublié son grand amour ; finalement l’héroïne déchue et exténuée.

La sensualité puccinienne n’a rien à envier à celle de son confrère Massenet : moins tendre, plus passionnée, c’est une autre façon, un autre tempérament, comme le propre Puccini disait pour évoquer son choix du sujet Lui [Massenet] la sentirà alla francese, con cipria e i minuetti. Io la sentirò all’italiana, con passione disperata » / Lui [Massenet] il la sentira à la française, avec le talc et les menuets. Moi, je la sentirai à l’italienne, avec passion désespérée .

Pour ce qui concerne l’évocation lyrique de la prostitution, le côté passionnel « à l’italienne » n’est pas la seule accroche de cet opéra aux presque homonymes français. Car il y a aussi la somptueuse scène de l’embarquement. Des prostituées de haute et de basse étoffe (ceci en particulier est rare à l’opéra), de toutes les conditions et avec tous les états d’esprit, rassemblées pour leur embarquement. Les risques du métier sont ici évoqués de façon terrible, mais non sans empathie pour ces femmes humiliées et vaincues. L’entracte, l’un des plus beaux de l’histoire de l’opéra, le dialogue éperdu entre les deux amants avant la scène évoquée, puis l’air désespéré de des Grieux et même les accords en majeur qui suivent l’offre généreuse du capitaine du bateau, tout contribue à faire de ce tableau l’un des plus pathétiques et les plus poignants du répertoire puccinien. Ce qui est peu dire.

31 août 2025

[suite] [sexe et opéra : index]

À propos - contact |

S'abonner au bulletin

| Biographies de musiciens | Encyclopédie musicale | Articles et études | La petite bibliothèque | Analyses musicales | Nouveaux livres | Nouveaux disques | Agenda | Petites annonces | Téléchargements | Presse internationale| Colloques & conférences | Collaborations éditoriales | Soutenir musicologie.org.

À propos - contact |

S'abonner au bulletin

| Biographies de musiciens | Encyclopédie musicale | Articles et études | La petite bibliothèque | Analyses musicales | Nouveaux livres | Nouveaux disques | Agenda | Petites annonces | Téléchargements | Presse internationale| Colloques & conférences | Collaborations éditoriales | Soutenir musicologie.org.

Musicologie.org, 56 rue de la Fédération, 93100 Montreuil. ☎ 06 06 61 73 41.

ISSN 2269-9910.

Mardi 2 Septembre, 2025 2:36