Sexe et opéra (XIX 7.) : Thaïs

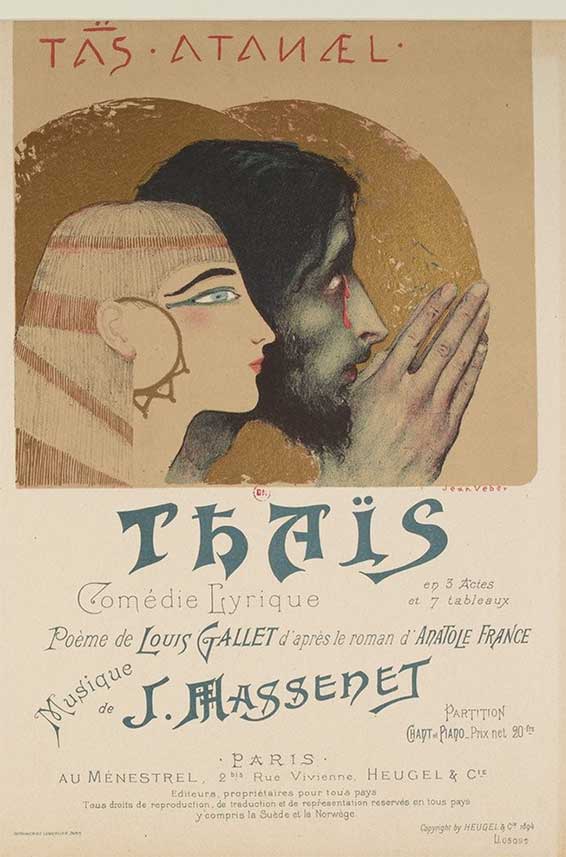

Thaïs, [couverture du livret de la comédie lyrique de Jules Massenet, estampe de Jean Veber,

1894.

Thaïs, [couverture du livret de la comédie lyrique de Jules Massenet, estampe de Jean Veber,

1894.

Opéra en 3 actes de Jules Massenet, sur un livret d'Étienne Gallet d’après le roman homonyme d’Anatole France, créée le 16 mars 1894, Opéra de Paris.

Athanaël, moine du désert, veut convertir Thaïs, grande pécheresse qui vend ses faveurs à Alexandrie. Il y demande l’aide de son ancien ami Nicias, qui, justement l’a en ce moment pour maîtresse. Athanaël tente donc d’aborder la courtisane chez Nicias : sans succès. Le lendemain il va la voir chez elle. Cette fois Thaïs, qui se posait déjà des questions sur les hommes, la vieillesse et la mort, tombe à genoux devant l’éloquence ardente du moine. C’est le moment de la fameuse « méditation », le morceau le plus connu de ce merveilleux opéra. En quête d’une communauté de femmes dans le désert où elle puisse expier ses péchés, Thaïs quitte Alexandrie, accompagnée d’Athanaël. Mais celui-ci, insensiblement, est tombé sous le charme de l’ancienne pécheresse jusqu’à en être obsédé, comme il l’avoue au supérieur de sa communauté, qui se montre impuissant. Tant et si bien que, lorsque les anges révèlent à Athanaël que Thaïs, devenue sainte par l’expiation de ses péchés, va mourir, le sang du moine ne fait qu’un tour et il décide d’aller la voir. S’ensuit un duo de sourds, mais un duo enflammé quand même, dans lequel Athanaël chante son obsession pour la chair et Thaïs ses visions du paradis qu’elle voit proche. Elle meurt, laissant Athanaël au désespoir.

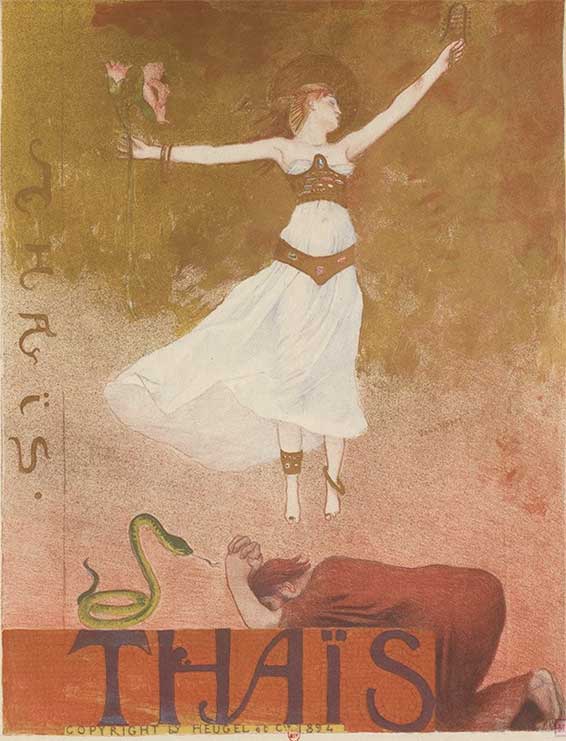

Thaïs, par Jean Veber, Graveur,

1893.

Thaïs, par Jean Veber, Graveur,

1893.

Bon, encore une qui va mourir dans le repentir. Mais, en plus, celle-là le fera on odeur de sainteté — sainte Thaïs fait partie du sanctoral catholique, et Antatole France s’en était vaguement inspiré pour son superbe roman. Sauf que, si déjà dans La favorite (Donizetti, Royer, Vaëz et Scribe) la protagoniste réussissait à défroquer son amant, comme plus tard dans Manon (Massenet, Cain), ici en plus, la notion de désir du défroqué est soulignée de façon extraordinaire. Et ledit défroqué, en plus, ne réussira jamais à porter le titre d’amant. En effet Athanaël est victime d’un désir ravageur, d’autant plus que c’est un désir jamais assouvi. Ce qui est intéressant est que, chez le protagoniste masculin il ne s’agit plus « d’amour », de sentiments couramment appelés « nobles » (et pourquoi le désir ne le serait-il pas, noble ? Enfin, ceci est une autre question), mais bel et bien de désir. Depuis le début nous avons les deux extrêmes : la prostituée et le moine. Extrêmes qui se verront parfaitement inversés à la fin de l’opéra : la sainte et le défroqué esclave de son désir — l’obsédé sexuel, l’addict au sexe, on dirait maintenant.

Théâtre national de l'Opéra, Thaïs, poème tiré du livre de M. Anatole France par M. Louis Gallet, musique de J. Massenet.

Dessin de M. Paul Destez, gravure de Reymond, 1894.

Théâtre national de l'Opéra, Thaïs, poème tiré du livre de M. Anatole France par M. Louis Gallet, musique de J. Massenet.

Dessin de M. Paul Destez, gravure de Reymond, 1894.

Cela doit beaucoup à l’excellent roman d’Anatole France. Exemple particulièrement frappant de l’injustice des modes littéraires, Anatole France est un important écrivain, très populaire en son temps, et dont aujourd’hui il est difficile de se procurer les œuvres. Le livret d’Étienne Gallet, parfois décrié par les spécialistes, me semble pourtant un bel exemple de condensation et d’adaptation, adoucissant sans doute certains aspects du roman d’origine, comme il se devait pour que l’œuvre mérite les honneurs d’une scène lyrique, il est parfaitement adapté dans sa prosodie de vers blancs, au type de mélodie et de structure musicale massenetienne.

Du côté musical, le désir, qui flotte dans l’air, que ce soit du côté de Nicias (toutes ses interventions), de Crobyle et Myrtale (quatuor premier acte), de Thaïs — jusqu’au deuxième tableau de l’acte II, puis finalement du propre Athanaël, le Désir donc est merveilleusement décrit par Massenet. C’est son rayon, et il s’y sent comme un poisson dans l’eau. Ses mélodies s’insinuent, rampent et nous happent, finissent par nous envelopper et se rendre maîtresses de tout. On dirait que la sainteté (bien représentée elle aussi, que ce soit dans son ascétisme ou dans son côté enflammé) n’y est que pour faire contraste. Il y a certes aussi une sorte de bonheur serein (l’oasis, l’air consacré à l’amour), mais ce ne sont là que de brefs moments de calme dans la tourmente du désir. Car c’est toujours le désir qui prend le pas. Le tout, dans un décor (musical aussi le décor) d’orient ancien et mystérieux qui ne fait que rendre le tout encore plus excitant.

Jules Massenet, Thaïs, scène finale, Renée Fleming, Thomas Hampson, Metropolitan Opera, sous la direction de Jésus López Cobos, 2008.2 septembre 2025

[suite] [sexe et opéra : index]

À propos - contact |

S'abonner au bulletin

| Biographies de musiciens | Encyclopédie musicale | Articles et études | La petite bibliothèque | Analyses musicales | Nouveaux livres | Nouveaux disques | Agenda | Petites annonces | Téléchargements | Presse internationale| Colloques & conférences | Collaborations éditoriales | Soutenir musicologie.org.

À propos - contact |

S'abonner au bulletin

| Biographies de musiciens | Encyclopédie musicale | Articles et études | La petite bibliothèque | Analyses musicales | Nouveaux livres | Nouveaux disques | Agenda | Petites annonces | Téléchargements | Presse internationale| Colloques & conférences | Collaborations éditoriales | Soutenir musicologie.org.

Musicologie.org, 56 rue de la Fédération, 93100 Montreuil. ☎ 06 06 61 73 41.

ISSN 2269-9910.

Samedi 6 Septembre, 2025 21:03