Jazz et blues, la question de l'origine, quand paraît, il y a 100 ans, le premier disque de jazz

Par Alain Lambert 13 mars 2017 (2013) ——

À

l'origine d'un grand nombre des musiques populaires actuelles, le blues, la musique du diable, a la sienne dans le déracinement tragique et cruel, sur des terres américaines, de toute une population noire installée de force.

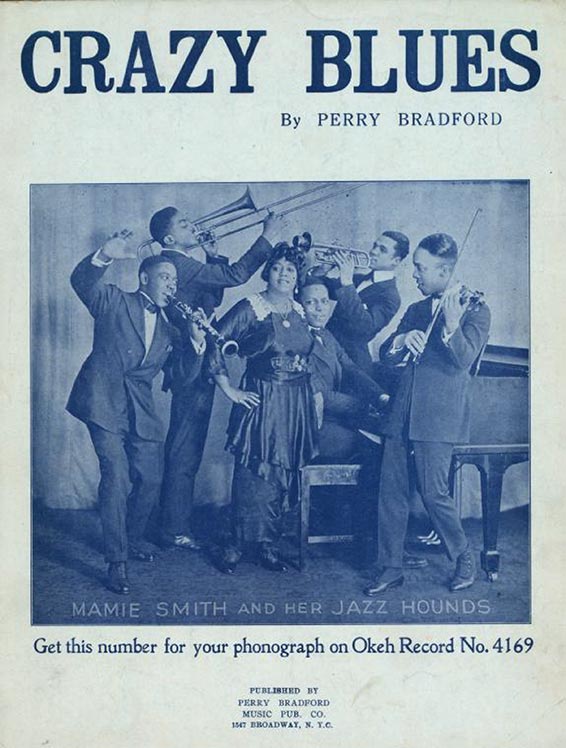

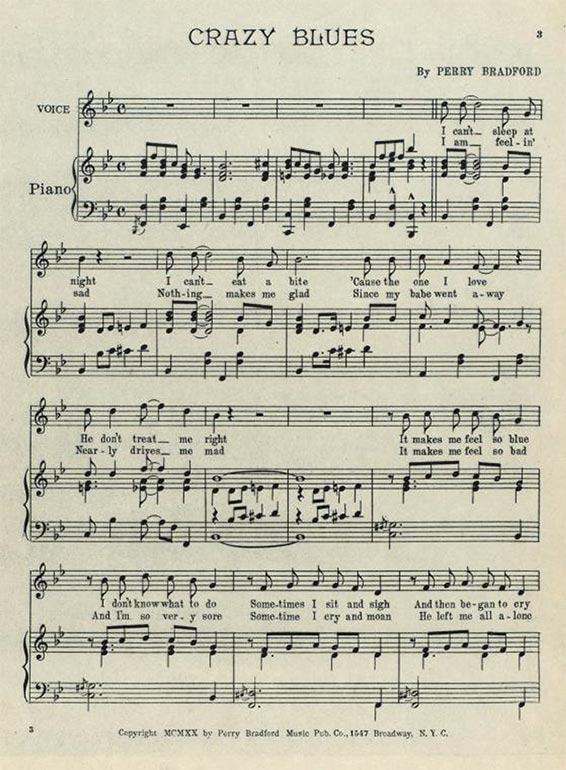

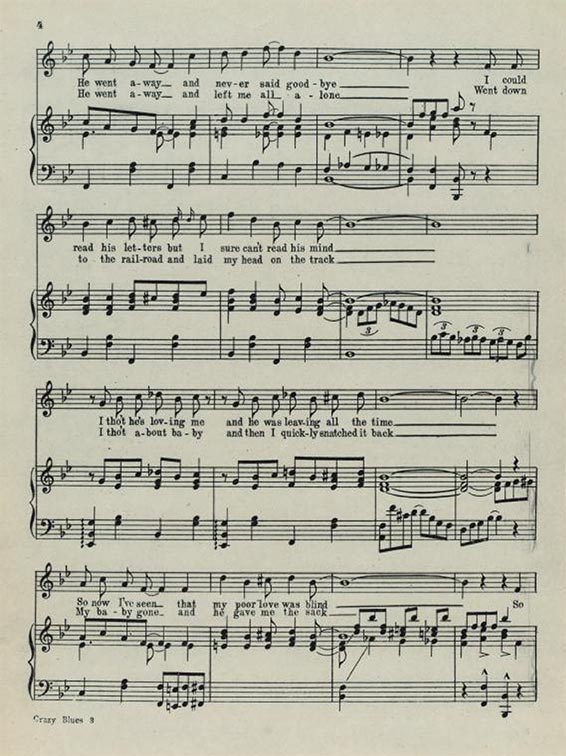

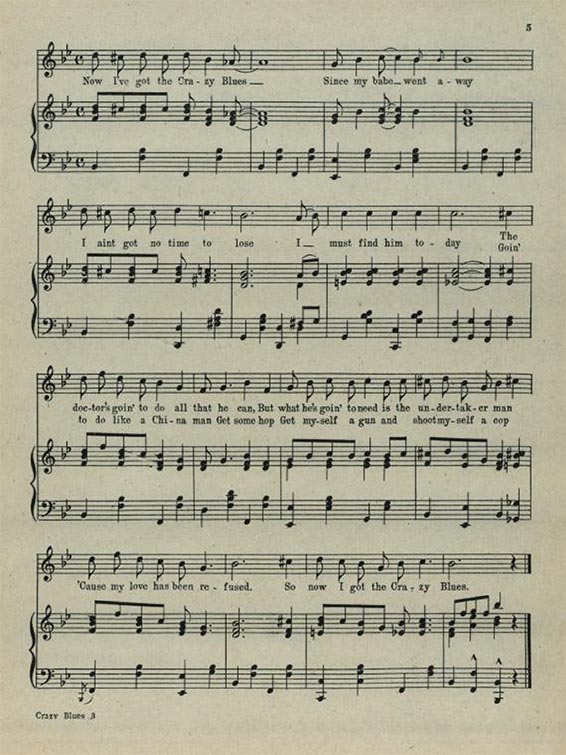

Le premier enregistrement Crazy blues fut réalisé le 10 août 1920, par Mamie Smith avec les Jazz Hounds, une fanfare jazz. On imagine bien dans les cabarets de la Nouvelle Orléans dès le début du siècle, les chanteuses accompagnées de cuivres - ceux rachetés à bas prix des fanfares de Cuba ayant renouvelé depuis peu leurs instruments - chantant le blues à pleine voix. Pendant la pause, quand elles reprennent souffle, les musiciens improvisent pour l'entracte et donnent naissance au jazz.

Blues féminin et jazz masculin à la fois pour ce premier enregistrement de musiciens afro-américains, que les blancs ont su copier dans les cabarets avec un premier disque dès 1917. (Le journaliste Michael J. West, raconte dans un article de 2017 traduit dans Slate l'histoire du premier disque (officiel) de jazz paru le 7 mars de cette année là, de son auteur, le cornettiste Nick LaRocca, et son déni de la culture afro-américaine.)

Quand on lit les histoires du blues, on ne peut pas ne pas se demander, dans le flou des années 1865-1910, entre la « libération » des esclaves du Sud et la publication de Memphis Blues, si la survie de cette plainte syncopée primitive qui ajoute à la gamme pentatonique la blue note, aurait pu se faire par la seule transmission orale, par quelques chanteurs solitaires du Mississippi, sans règles communes, abandonnés à la misère sur une terre qui n'est pas la leur à l'origine.

Une hypothèse sur les diverses acclimatations peut être proposée, autour des différences entre blues urbain féminin, et blues rural masculin, le premier menant au jazz et le second au blues électrique, ensuite au rock.

Sept blues enregistrés entre 1917 et 1925 racontent, quand on les écoute comparativement - ce que vous permet ce site par magie - toute une évolution musicale.

Il semble que Kid Ory ait réalisé avec le Spike's Seven Pods of Pepper Orchestra. Le premier enregistrement de jazz noir dès 1921, Ory's creole trombone. Avec le Society Blues, deux ans avant le fameux Dippermouth Blues par le Creole Jazz Band de King Oliver avec Louis Armstrong.

Creole Jazz Band. De gauche à droite : Baby Dodds, Honoré Ottrey, King Oliver, Louis Armstrong, Bill Johnson et Lil Hardin.

Creole Jazz Band. De gauche à droite : Baby Dodds, Honoré Ottrey, King Oliver, Louis Armstrong, Bill Johnson et Lil Hardin.

Mais le Livery Stable Blues, a bien été enregistré le 26 février 1917, par l'orchestre blanc de Nick La Rocca, l'Original Dixieland Jass Band.

Mamie Smith en 1920 avec Crazy Blues a enregistré, elle, le premier blues vocal. Alors que le premier enregistrement de country blues date de 1923 : Guitar Blues.

Mamie Smith, Crazy Blues (1920).

Enfin, 1925 voit l'avènement d'Armstrong, d'abord dans le St Louis Blues de Bessie Smith, puis avec son Hot Five un peu plus tard : Gut Bucket Blues.

On peut supposer qu'indirectement, dans la seconde moitié du XIXe, les musiciens blancs de music-hall, de manière parodique, vont diffuser une idée simplifiée, facile à apprendre, de cette musique qui existe alors sous des formes diverses le long du Mississippi, avant que les minstrels noirs, s'inspirant à leur tour des spectacles blancs, donnent enfin une forme plus régulière au blues. Forme que la première partition (Memphis Blues de WC Handy, qui écrira aussi St Louis Blue) confortera en 1912, en donnant un canevas rigoureux, sur douze mesures, permettant le jeu à plusieurs, en orchestre, selon les règles musicales occidentales écrites, et grâce aux fanfares de Cuba, qui, équipées d'instruments neufs, ont bradé les anciens aux USA, et donc aux musiciens les plus pauvres.

L'enregistrement va fixer dans la cire les grandes voix noires, d'abord les chanteurs de variété ou les orchestres de danse et de ragtime, par exemple dès 1891 le chanteur George Johnson ou à partir de 1913, le compositeur et chef d'orchestre James Reese Europe.

Puis la cire va donner à entendre, à partir de 1917, la forme presque définitive du blues, tout en promettant un renouvellement indéfini de cette ancienne tradition orale vers le jazz.

De la même façon que les cartons découpés des pianos mécaniques avaient pu donner une forme au ragtime et la perpétuer partout. Comme le train qui, pour tous ces musiciens errants, ne sera pas étranger à ce développement musical sur l'ensemble du territoire américain.

Ce qui permet de proposer l'hypothèse que deux traditions du blues se sont développées.

L'une rurale, masculine, Sylvester Weaver dans Guitar blues en 1923, des ouvriers agricoles chantant et jouant dans les petites salles enfumées des épiceries de campagne, ce qui explique le retard à les enregistrer, avec leur guitare seule ou leur harmonica, le bon vieux blues qu'on identifie tout de suite. Qui va ensuite gagner les villes, avant de s'amplifier à Chicago, en donnant naissance à toute une descendance électrique et métissée.

Sylvester Weaver, Guitar blues (Weaver), Okeh 5109-4 (2/11/1923).L'autre tradition, urbaine, féminine, des servantes pauvres qui, par besoin et plaisir, vont pousser cette complainte dans les cabarets et les music-halls, où une fanfare les accompagne parfois, et leur permet de reprendre souffle pendant les intermèdes instrumentaux et dansants. Le jazz de la Nouvelle Orléans est peut-être né en partie de ce blues urbain.

Mamie Smith avec Crazy Blues est la première voix noire conservée en 1920 (par hasard, car elle en remplaçait une autre). On entend bien, derrière elle, la fanfare l'accompagnant de son contre-chant improvisé et collectif, typique du jazz en gestation.

[Mamie Smith, Crazy Blues (Bradford), Okeh 4169 (10/8/1920).Ces fanfares existent sans doute déjà depuis un moment, et pendant les entractes, les musiciens blancs de l'Original Dixieland Jass Band de Nick La Rocca, les ont entendues bien avant 1917. Mickael J . West raconte que certains, malgré les lois sur la ségrégation, ont même joué ensemble. Ils reprennent donc ce premier « jass » entendu à la Nouvelle Orléans, et enregistré par eux en 1917, de manière rigide et peu colorée, avec juste les hennissements rigolos à la fin. Mais ils ont, avec ce Livery Stable Blues Original Dixieland Jass Band, vendu à un million d'exemplaires, donné une légitimité au jazz et contribué à proposer un modèle à dépasser aux autres musiciens.

Livery Stable Blues (La Rocca), Victor 18255-B (26/1/1917).En 1921 Kid Ory enregistre le Society blues où les variations sont très orchestrées, puis en 1923 King Oliver donne le Dippermouth blues où l'improvisation collective, très cadrée, propre à ce premier jazz, commence à céder la place à une autre, plus individuelle.

Kid Ory, Society blues (Spikes Bros), Sunshine 3003-B (30/11/1921).King Oliver Creole Jazz Band, Dipper Mouth Blues (Oliver), Okeh 40000 (6/4/1923).

Louis Armstrong est présent. Chanteur de rue à 12 ans, il est le premier vrai soliste, et aussi le premier chanteur à improviser en scat — la feuille avec les paroles était tombée — transmettant cette qualité vocale à son instrument, et réciproquement. Ce qu'illustre assez bien la phrase de Billie Holliday disant : « Je chante comme un instrument à vent ».

Duke Ellington va très vite le comprendre, dès 1924, en intégrant à son orchestre la trompette vocalisée et la voix instrumentalisée.

En 1925, quand Bessie Smith chante Saint Louis Blues avec juste un harmonium en appui, la trompette d'Armstrong lui tisse un contre-chant tout du long. Un duo passionné et passionnant. L'histoire du jazz bascule ici.

Bessie Smith, St Louis Blues(Handy), Parlophone R2344 (24/1/1925).L'improvisation collective va laisser la place à celle individualisée de chaque soliste, chacun après l'autre, comme dans le Gut Bucket Blues enregistré par le Hot Five de Louis Armstrong en novembre de la même année, avec Lil Hardin au piano, une des rares femmes instrumentistes pour l'époque, Kid Ory au trombone, John Saint-Cyr au banjo et Johnny Dodds à la clarinette.

Louis Armstrong Hot Five,Gut bucket Blue(Armstrong), Okeh8261-A (12/11/1925).Le jazz moderne est peut-être né de ces deux blues de 1925.

Duke Ellington, Charlie Parker, Thelonious Monk, Miles Davis, Django Reinhardt, Jerry Mulligan, Dave Brubeck, John Coltrane, Jan Garbarek, américains et européens, noirs et blancs, continueront de l'enrichir et à l'explorer.

La rencontre dans le blues de la mélodie africaine et de la musique européenne reste une véritable revanche culturelle qui marquera tout le XXe siècle et ses paysages musicaux, des pièces de Satie, Ravel, Debussy ou Stravinsky en passant par le jazz et le rock, le blues anglais, le reggae noir de Bob Marley ou blanc de Police, les influences balinaises et africaines des musiciens minimalistes comme Phil Glass ou Steve Reich, et la poésie de la beat génération chantée par Dylan, puis reprise en rap ou slam ensuite. La naissance et l'expansion du rock and roll sont indissociables du mouvement des droits civiques, quand, dans l'Amérique de la ségrégation, les premiers concerts réunissent dans les mêmes salles les jeunes blancs et noirs, public et musiciens, tous auditeurs des mêmes radios que la ségrégation ne pouvait contrôler, au moment même où Martin Luther King commence son action.

![]() Alain Lambert

Alain Lambert

2013-13 mars 2017.

Actualisation d'une chronique parue sur Musicologie.org en 2013 et publiée dans Principes de la mélodie : musiques populaires, philosophie et contre-cultures (L'Harmattan en 2015).

À propos - contact | S'abonner au bulletin | Biographies de musiciens | Encyclopédie musicale | Articles et études | La petite bibliothèque | Analyses musicales | Nouveaux livres | Nouveaux disques | Agenda | Petites annonces | Téléchargements | Presse internationale | Colloques & conférences | Collaborations éditoriales | Soutenir musicologie.org.

À propos - contact | S'abonner au bulletin | Biographies de musiciens | Encyclopédie musicale | Articles et études | La petite bibliothèque | Analyses musicales | Nouveaux livres | Nouveaux disques | Agenda | Petites annonces | Téléchargements | Presse internationale | Colloques & conférences | Collaborations éditoriales | Soutenir musicologie.org.

Musicologie.org, 56 rue de la Fédération, 93100 Montreuil, ☎ 06 06 61 73 41.

ISSN 2269-9910.

Dimanche 15 Février, 2026