Reicha Anton

1770-1836

Rejcha, Antoine-Joseph, Antonín, Antoine

Né à Prague le 26 février 1770, mort à Paris le 28 mai 1836.

Il n'est âgé que de quelques mois quand son père, boulanger et musicien municipal (sonneur) de la vieille ville décède à l'âge de trente ans. Vers les années 1880, adopté par sa tante et son oncle, Lucie Certelet et Josef Reicha (1749-1795), il quitte le domicile de son grand-père, Václav Rejcha (1717-1798), situé à Klatovy, en Bohème. Son oncle, violoncelliste virtuose, lui aurait enseigné le violon. Eifer lui enseigne le piano et la flûte qui devient son instrument principal.

En 1785, la famille s'installe à Bonn où son oncle dirige la chapelle de la cour de Maximilian de Cologne à Bonn. Dès 1790, Reicha joue du violon à la cour de Bonn et de la flûte au Théâtre de Cologne, il côtoie Beethoven et Christian Gottlob Neefe (1748-1798), qui lui a peut-être, en même temps qu'à Beethoven, donné des cours de composition et familiarisé avec les œuvres pour clavier de Johann Sebastian Bach. Mais Reicha doit d'abord étudier la composition en secret contre la volonté de son oncle.

Antonín Reicha, 3e symphonie (1808), Beethoven Academie, sous la direction de Jan Caeyers.En 1787, il dirige sa première symphonie et quelques unes de ses Scènes italiennes. Deux ans plus tard, il intègre l'université de Bonn, ville dans laquelle il rencontre Haydn en 1790.

Après l'occupation française de l'électorat de Cologne en 1794, la cour se disperse, la chapelle est de fait dissoute. il se fixe à Hamburg pour cinq anées. Il y rencontre une nouvelle fois Haydn en 1795. Pour assurer son quotidien, il enseigne à son compte le piano, l'harmonie et la composition.

Le plus ancien opéra qu'on lui connaisse, Godefroid de Montfort a peut-être été joué en seconde audition à Hamburg, l'année 1796, en présence de Pierre Garat et de Pierre Rode.

Antonín Reicha, Grand quintette pour cor et cordes, opus 106, Vladimira Klánská (cor), Szech Nonet Soloists.Espérant le succès à l'Opéra, il arrive à Paris le 25 septembre 1799. Ses œuvres y sont bien accueillies par ses amis Pierre Rode, Pierre Garat, François-Joseph Gossec, François Devismes. Il donne ses symphonies opus 41 et 42, une ouverture, quelques Scènes italiennes. Il a du mal à trouver un librettiste et finit par adopter la proposition de d'André Grétry : il compose L'Ouragan sur un livret de Jean-Henry Guy. C'est un échec. Reicha s'installe un temps chez Rode à Montmorency, puis gagne Vienne.

À Vienne il renoue avec Haydn et Beethoven, prend des leçons avec Johann Georg Albrechtsberger et Salieri. Le prince Lobkowitz organise une audition de L'Ouragan dans son palais. L'impératrice Marie-Thérèse lui commande Argine, regina di Granata, œuvre dans laquelle il chante lors d'une représentation au palais impérial.

En 1802, il décline le poste de professeur et de maître de chapelle à la cour du prince Louis-Ferdinand, mais au cours des années 1803-1804, il compose pour lui L'Art de varier. Grand pédagogue et théoricien, Reicha compose de nombreuses œuvres à des fins scolaires, qu'on classe avec difficulté.

Antonín Reicha, Te Deum, Choeur Pavel Kühn, sous sa direction, Orchestre symphonique de Prague, sous la direction e Václav Smetáček.À la fin de 1805, dans le rôle d'interprète, Reicha introduit Baillot et Luigi Cherubini auprès de Haydn.

Sa cantate Leonore ne peut être jouée car l'autorité française d'occupation censure Gottfried August Bürger le librettiste. En 1806 il a le projet de monter son œuvre à Leipzig. Il passe, une ultime fois, par Prague, rend visite à sa mère qu'il n'avait pas revue. Il gagne Leipzig où le blocus des armées françaises fait tomber de fait son projet. Il regagne Vienne.

En 1808, alors que l'Autriche se prépare à la guerre, il gagne définitivement Paris, où il est accueilli par les fabricants de pianos Louis et Sébastien Érard.

Antonín Reicha, sonate pour piano, violin et violoncele, en do majeur, opus, par les trio Smetana.En 1810 son opéra Cagliostro tient l'affiche pour huit représentations, les suivants n'ont guère plus de succès. Mais beaucoup de ses œuvres sont publiées et jouées. Ses livres de théorie et ses manuels, comme son Traité de la mélodie publié en 1814, ont une grande notoriété.

En 1817, le comte de Sèze recommande Reicha au poste de professeur de composition au Conservatoire national de Paris. Ses élèves sont des musiciens de haut niveau, certains sont eux-mêmes professeurs au Conservatoire, et déjà ses élèves avant sa nomination comme professeur de contrepoint et de fugue en 1818. Son Cours de composition musicale devient un manuel officiel de l'institution.

En 1822, son opéra Sapho est comme ses autres opéras un échec public. Pourtant, Berlioz en appréciait plusieurs passages et Reicha lui-même tenait cette œuvre pour une des plus abouties qi'il ait composées.

Il se marie avec Virginie Enaust le 15 octobre 1818. Sa fille Antoinette Virginie naît le 26 août 1819, Mathilde Sophie le 13 avril 1824. Vers la même année il rédige (il dicte peut-être à son élève Henri Blanchard) son autobiographie Notes sur Antoine Reicha.

Entre 1824 et 1826, il écrit son Traité de haute composition musicale, son manuel le plus important. En 1826, Berlioz et Liszt deviennent ses élèves.

Il est naturalisé français en 1829 et élevé au rang de chevalier de la légion d'honneur en 1831.

Il publie en 1833 un Art du compositeur dramatique, manuel de composition et de déclamation qui est traduit en allemand par Czerny en 1835, l'année où il succède à Boieldieu à l'Académie et au cours de laquelle César Franck devient son élève.

Berlioz Hector, Reicha (Anton). Dans « Revue et Gazette musicale de Paris » (v), 1838, p. 287-289.

Ce savant musicien est né à Prague, le 27 février 1770. Il n'avait encore que dix mois quand il perdit son père ; en conséquence, son oncle Joseph Reicha, qui habitait Bonn-sur-le-Rhin, où il remplissait les fonctions de directeur de musique de l'électeur de Cologne, le prit chez lui et se chargea de son éducation.

À quinze ans il entra au service de l'électeur comme musicien de sa chapelle. Dès cette époque il commença à étudier avec ardeur, non-seulement l'exécution et la composition musicales, mais aussi en même temps l'algèbre, la physique, la philosophie et les au-tres sciences professées à l'université de Bonn. Il attachait un grand prix à ses connaissances en mathématiques. « C'est à cette étude, nous disait-il un jour pendant une de ses leçons, que je dois d'avoir pu parvenir à me rendre complètement maître de mes idées ; elle a dompté et refroidi l'imagination qui auparavant m'entraînait follement, et en la soumettant au raisonnement et à la réflexion, elle a doublé mes forces. » Je ne sais si cette idée de Reicha est aussi juste qu'il le croyait, et si son imagination a beaucoup gagné à l'étude des sciences exactes ; peut- être l'amour des combinaisons abstraites et des jeux d'esprit en musique, le charme réel qu'il trouvait à résoudre certaines propositions épineuses qui ne servent guère qu'à faire dévier l'art de son droit chemin en lui faisant perdre de vue le but auquel il doit tendre incessamment, ont-ils, au contraire, beaucoup nui au succès de ses œuvres, et leur ont-ils fait perdre en expression mélodique ou harmonique, en effet purement musical, ce qu'elles gagnaient en combinaisons ardues, en difficultés vaincues, en travaux curieux, faits plutôt pour les yeux que pour l'oreille. Quoiqu'il en soit, ses premiers essais, qu'il fit exécuter à Bonn, y obtinrent l'acueil le plus encourageant. Ce fut à dater de ce moment qu'il s'abandonna plus spécialement à l'étude de la composition avec son collègue et ami d'enfance Beethoven. L'intimité ne paraît pas avoir duré longtemps entre les deux grands musiciens, et probablement la divergence de leurs opinions sur certains points importants de la poétique de l'art a dû en être la cause.

En 1794, les Français ayant pris posses-sion de l'électorat de Cologne, la cour se dispersa, et Reicha alla s'établir à Ham-bourg, où il séjourna cinq ans. Pour s'exercer sur la prosodie de la langue française, il y composa un opéra en deux actes, intitulé : Oboldi, ou les Français en Egypte. L'administration du théâtre français qui se trouvait alors à Hambourg, ayant entendu parler du mérite de cette partition, fit à l'auteur des offres avantageuses pour avoir le droit de la faire représenter ; mais Reicha, d'après l'avis de quelques amis, préféra porter intact sou ouvrage à Paris, où il arriva pour la première fois à la fin de 1799.

On refusa de monter Obaldi à l'Opéra-Comique, à moins d'en refaire en entier le livret ; et comme dans ce cas il aurait fallu refaire aussi presque toute la musique ou gâter ce qu'il y avait de mieux dans la partition, le compositeur renonça pour cet ouvrage à l'honneur de la représentation. Il aima mieux débuter par une symphonie qu'il fit exécuter avec un grand succès au concert de la rue de Cléry.

Le désir de profiter des conseils de J. Haydn fit prendre à Reicha la résolution d'aller passer quelques années à Vienne auprès de ce grand artiste.

À son arrivée en Autriche, vers la fin de l'année 1802, Reicha reçut du prince Louis-Ferdinand de Prusse, amateur aussi zélé que distingué, le même qui périt quelques années plus tard à la bataille d'Iéna, une lettre flatteuse, dans laquelle le prince lui faisait les offres les plus brillantes, pour l'engager à venir s'établir chez lui et lui enseigner le contrepoint. Mais Reicha préféra sacrifier tous ces avantages à celui plus précieux pour lui de la société de Haydn. Il composa et publia pendant son séjour à Vienne un nombre considérable d'ouvrages, dont l'un, dédié à Haydn et intitulé Trente-six Fugues pour le piano, passe pour une production des plus remarquables.

En 1808, il revint à Paris qu'il n'a plus quitté depuis. À son arrivée, il fit exécuter au Conservatoire une nouvelle symphonie, dont l'effet ne fut pas inférieur à celui qu'avait produit la première. Jusqu'alors Reicha ne s'était fait connaître que par ses œuvres ; mais à dater de 1809, il se livra au professorat, et dans l'art difficile d'enseigner la composition musicale, il fit preuve d'une supériorité immense. Il a formé un grand nombre d'élèves, qui se sont plus ou moins identifiés avec sa méthode et son système : tels sont M. Barbereau, actuellement chef d'orchestre au théâtre Italien, et qui pendant longtemps fut répétiteur de la classe de son maître ; M. Auguste Seuriot, artiste de l'Opéra, dont Reicha faisait tant de cas, qu'il a admis comme un modèle dans son traité de haute composition une fugue à cinq parties due à la plume de M. Seuriot ; M. Blanchard, le savant critique, notre collaborateur, qui, à l'époque où il dirigeait l'orchestre des Variétés, a produit tant d'airs charmants, qu'on chante partout aujourd'hui ; M. Georges Onslow, auteur de tant de quatuors et quintetti pour instruments à cordes, admirés dans toute l'Europe, et de plusieurs compositions dramatiques où brillent des beautés de premier ordre. Le nombre des autres artistes plus ou moins célèbres qui se font honneur d'avoir reçu des leçons de Reicha est fort considérable. Ils sont dispersés dans toutes les parties de l'Europe ; les uns sont devenus d'habiles chefs d'orchestre,les autres de grands vir-tuoses ; et en développant leur intelligence musicale, les leçons du maître de composition n'ont pas peu contribué à leur donner cette supériorité d'exécution qui les distingue : l'un d'eux, M. Bloc, est aujourd'hui directeur du Conservatoire de Genève; d'autres enfin ont écrit des ouvrages remarquables par la pureté et la vigueur de style. Quelques amateurs d'un mérite incontestable lui doivent d'avoir compris ce qui, pour eux, avant de connaître Reicha était resté le mystère de l'harmonie.

Il est à remarquer que, malgré la sévérité apparente des préceptes de Reicha, peu de professeurs se sont montrés aussi prompts que lui à reconnaître une innovation, fut-elle contraire à certaines règles généralement admises, s'il en résultait un heureux effet, et s'il y voyait le germe d'un progrès. Ce mérite décèle, selon nous, une probité de talent et une hauteur de raison assez rares. Reicha est mort à la fin de juin 1836 [sic] ; quoiqu'arrivé déjà à sa soixante-sixième année, il avait conservé une santé robuste, une vigueur juvénile que ne pouvaient altérer une existence consacrée à des travaux tranquilles, totalement exempte d'ambition, et des soucis que la plus juste entraîne toujours après elle. D'un tempérament naturellement froid et porté à l'observation, plutôt qu'à l'action, Reicha avait bien vite reconnu que les difficultés, les chagrins, les déboires de toute espèce que le compositeur doit nécessairement rencontrer, en France surtout, avant d'arriver à l'exhibition de ses œuvres, étaient en trop grand nombre pour la persévérance dont il se sentait doué.

Prenant philosophiquement son parti, il se détermina donc de bonne heure à pro-fiter de l'occasion quand elle se présenterait, mais à ne point perdre son temps ni sa peine à la faire naître, et surtout à ne jamais s'acharner péniblement à sa poursuite. Il écrivait tranquillement ce qu'il lui plaisait d'écrire, accumulant œuvre sur œuvre, messes, oratorios, quatuors, quintetti, fugues de piano, symphonies, opéras, traités ; faisant en-tendre les uns quand il pouvait, graver les autres quand ses ressources le lui permettaient ; se fiant à son étoile pour le salut du reste, et toujours tranquille dans sa marche, sourd à la voix de la critique, peu sensible à l'éloge, il ne semblait attacher de prix qu'aux succès des jeunes artistes dont l'éducation lui était confiée au Conservatoire, et auxquels il donnait ses leçons avec tout le soin et toute l'attention imaginables.

Il donna, en 1816 et 1822, deux opéras à l'Académie royale de musique, Nathalie et Sapho.

Ils n'eurent l'un et l'autre qu'un petit nombre de représentations ; j'ai assisté à la troisième de Sapho, et je me souviens d'y avoir admiré plusieurs chœurs d'une belle couleur antique, et un duo d'une rare énergie. Reicha avait été naturalisé Français en 1829. Il fut décoré en 1851 ; en 1835, il prit enfin, mais pour la garder bien peu, la place de Boïeldieu à l'institut.

Il existe plus de cent œuvres gravées de la composition de Reicha, mais le plus grand nombre est rarement exécuté. Ses fameux quintetti d'instruments à vent, deux septuors qu'on a quelquefois entendus aux matinées des frères Tilmant, une ode de Schiller à double chœur, gravée dans son traité de haute composition, sont, avec les fugues que ce traité renferme, ce qu'il y a de mieux connu des nombreuses productions de Reicha. Beaucoup d'autres d'une grande importance n'ont point encore été publiées.

Ses ouvrages didactiques, en revanche, sont entre les mains de tout ce qui se livre à une étude sérieuse de la science musicale. Il y en a quatre :

10 Traité de mélodie abstraction faite de ses rapports avec l'harmonie ;

2o Cours complet d'harmonie pratique ;

5o Traité de haute composition en deux volumes ;

40 L'Art du compositeur dramatique.

Catralogue des œuvres musicales

- 1786-1794, Donne, donne, chi vi crede, cavatine pour soprano et orchestre.

- 1787 (vers 1787), Armide, scène, sur un livret de Ranieri di Calzabigi (perdu).

- 1787, Scènes italiennes.

- 1787, Symphonie, créée à Bonn (perdue).

- 1789, Concerto pour violoncelle, en ré majeur, créé avant 1789, ou entre 1812 et 1814.

- 1794 (vers 1784), Godefroid de Montfort (Godfried von Montfort), opéra créé à Hamburg en 1796 ?.

- 1794-1798, L'ermite dans l'île Formose, Singspiel, sur un livret de August von Kotzebue (perdu).

- 1795, opus 24, Ouverture, en do majeur.

- 1795, opus 3, Sinfonie concertante, 2 violons, violoncelle et orchestre (attribution incertaine, peut-être Josef Reicha).

- 1796-1798, opus 1, Six duos concertants, violon, violoncelle (attribution incertaine, peut-être Josef Reicha).

- 1796 (vers 1796), opus 1, Six duos, pour violon et violoncelle.

- 1796-1798, opus 12, quartette de flûtes en ré majeur.

- 1796-1798, opus 18, Harmonique imitée ou 3 adagios, 4 flûtes.

- 1796-1798, opus 19, Sonate en la mineur, pour 4 flûtes.

- 1796-1798, opus 20, Variations pour 2 flûtes.

- 1796-1798, opus 21, Trois Romances, en mi mineur, sol mineur, ré majeur, pour 2 flûtes.

- 1796-1798, opus 22, Petits duos (12), pour 2 flûtes.

- 1796-1798, opus 23, Différentes pièces, pour piano.

- 1796-1798, opus 25, Huit duos pour 2 flûtes.

- 1796-1798, opus 26, Trios à 3 flûtes.

- 1796-1798, opus 27, quartette à 4 flûtes.

- 1796-1798, opus 3, Trois duos, pour violon et violoncelle.

- 1796-1798, Rondos, Fantaisie, pour piano

- 1797, Sonate, 4 flûtes.

- 1798 (ava nt 1798), Baldi, ou Les Français en Égypte, opéra en 2 actes.

- 1798, opus 4, Trois duos, pour violon et violoncelle, en sol mineur, ré majeur, ré majeur.

- 1799, opus 2, Trois concertos, violoncelle, (attribution incertaine, peut-être Josef Reicha).

- 1799-1800, opus 42, Symphonie à grand orchestre, en mi

majeur.

majeur. - 1800 (avant 1800), Rosalia, Singspiel.

- 1800 (vers 1800), Amor, der Joujou-Spieler, Singspiel.

- 1800, Basta ti credo … Quanto e fiero, récitatif et aria sur un poème de P. L. Moline, pour voix soliste et orchestre.

- 1800, opus 47, Sonate pour violon, violoncelle et piano, en do majeur.

- 1800, Romance nouvelle « Quel es, ténor, hélas ! la tourmente que j'endure !», pour voix soliste, piano.

- 1800, Rondeau, pour violon et piano.

- 1800-1801, Douze fugues, pour piano.

- 1800-1801, Télémaque, sur un livret de Devismes (perdu).

- 1801 (vers 1801), L'ouragan, opéra en 3 actes, sur un livret de J. H. Guy, créé à Vienne, palais du prince Lobkowitz vers 1801.

- 1801-1808, opus 90, Six quatuors à cordes, en mi

majeur, sol mineur, do majeur, mi mineur, fa majeur, ré majeur.

majeur, sol mineur, do majeur, mi mineur, fa majeur, ré majeur. - 1801-1809, Das Andenken, sur un poème de Matthison, pour soprano, piano.

- 1801-1809, Der Brüder Graürock und die Pilgerin, cantate, sur un poème de G. A. Bürger.

- 1802 (vers 1802), Argine, regina di Granata, opéra héroïque en 2 actes, sur un livret de Calzabigi, créé à Vienne la mineur, palais impérial vers 1802.

- 1802, opus 30, Études ou exercices, pour piano.

- 1802, opus 31, Étude de transitions et 2 fantaisies, pour piano.

- 1802, opus 32, Fugue sur un thème de Domenico Scarlatti, pour piano.

- 1802-1808, Requiem (perdu).

- 1803, opus 40, Sonate pour piano en mi majeur.

- 1803, opus 41, Symphonie à grand orchestre, Première symphonie en mi

majeur.

majeur. - 1803, opus 57, L'art de varier (57 variations originales), pour piano.

- 1803, Trente-six fugues, pour piano.

- 1803-1823, Concerto pour violoncelle dédicacé à de Lamare.

- 1803-1823, Grand Ouverture, en ré majeur, d'un concert ou d'une académie de la musique.

- 1804, Canons.

- 1804, Concerto pour piano no 1, en mi

majeur.

majeur. - 1804, opus 43, Sonate, pour piano, en mi

Majeur.

Majeur. - 1804, opus 44, Sonate pour violon et piano, en do majeur.

- 1804, opus 45, Trois duos de violons, en la mineur, en ré majeur, si

majeur.

majeur. - 1804, opus 46, Trois sonates, pour piano, en sol majeur, Bb majeur, E majeur.

- 1804, opus 48, Trois quatuors à cordes, en do majeur, sol mineur, mi

majeur.

majeur. - 1804, opus 56, Urians Reise um die Wel, ténor, sur un poème de M. Claudius, voix à l'unison, piano.

- 1804-1805, opus 49, Trois quatuors à cordes, en do majeur, ré majeur, si majeur.

- 1804-1805, opus 52, Quatuor à cordes en do majeur.

- 1804-1805, opus 53, Grand duo, pour 2 violons en do majeur.

- 1804-1805, opus 54, Sonate pour flûte et piano, en sol majeur.

- 1804-1805, opus 55, Deux sonates pour violon et piano, en si

majeur et mi

majeur et mi majeur.

majeur. - 1804-1805, opus 58, Qutuor à cordes en la majeur.

- 1805, Das lacedämonische Lied (« Einst fühlen wir), sur un texte de Plutarque, fugue pour 4 voix masculines.

- 1805, Lenore, cantate sur un poème de G. A. Bürger.

- 1805, opus 59, Fantasies (2) ; pour piano, en do majeur et fa majeur.

- 1805, Ouverture en l'honneur de l'Impératrice Marie Thérèse (attribution incertaine).

- 1805, Variations sur un thème russe pour violoncelle et quatuor à cordes.

- 1805-1807, Six quintettes, 1 et 2 pour violoncelle et quatuor à cordes, 3, 4, 5, 6, pour alto et quatuor à cordes.

- 1806, Grand solo pour verres musicaux.

- 1806, La pantomime, fantaisie pour quatuor à cordes.

- 1806, Quatuor scientifique, pour quatuor à cordes.

- 1806, Quintette, pour 2 violons, alto, alto ou violoncelle, verres musicaux.

- 1806, Abschied der Johanna d'Arc, en do majeur, melodram la mineur, sur un poème de F. Schiller, pour soprano, verres musicaux et orchestre.

- 1807, Concertante, pour 2 violoncelles.

- 1807, Der neue Psalm, cantate sur un poème de A. Mahlmann.

- 1807, opus 61, Fantasie, pour piano.

- 1807, Quintette, violoncelle et quatuor à cordes, en mi majeur.

- 1807, Trio à 3 violoncelles.

- 1808, Fugue sur un thème de « Les deux journées », pour quatuor à cordes.

- 1808, Grande symphonie no 2.

- 1808, opus 62, Sonate, pour violon et piano.

- 1808, Symphonie no 1, en sol mineur.

- 1808, Symphonie no 2.

- 1808, Symphonie no 3, en fa majeur.

- 1808-1810, Cagliostro, ou La séduction (Les illuminés), opéra-comique en 3 actes, sur un livret de J. A. Reveroni de Saint-Cyr et E. Mercier-Dupaty, créé à Paris, Salle Feydau, le 27 novembre 1810.

- 1809 (après 1809), Bégri ou Le chanteur à Constantinople, opéra-comique en 1 acte.

- 1809 (après 1809), Gusman d'Alfarache, opera-comique en 1 acte, sur un livret de E. Scribe et J. H. Dupin).

- 1809 (avant 1809), Trio, pour violon, alto et violoncelle.

- 1809, Missa pro defunctis (Requiem).

- 1809, Sinfonie à grand orchestre, en ré majeur.

- 1809-1807, Die Se cor such, ténor, sur un poème de C. L. Reissig, pour voix soliste, piano.

- 1809-1811, Symphonies à grand orchestre, no 1, no 2.

- 1809-1815, Musique pour célébrer la mémoire des grands hommes, pour orchestre militaire.

- 1810, Aure amiche ah non spirate, scène et ari la mineur, pour soprano et orchestre.

- 1810, Do-do, l'enfant do, pour soprano, chœur, piano ou harpe.

- 1810, Hamlets Monolog («Sein oder nicht sein»), pour voix soliste, piano.

- 1810, opus 81, Six Fugues, pour piano.

- 1810, opus 93, Douze trios, pour 2 cor et violoncelle.

- 1810, Ouverture, en do majeur (pour Cagliostro).

- 1810-1812, Natalie ou La famille russe, grand opéra en 3 actes, créé à Paris, Opéra, 30 juilet 1816 [livret numérisé]

- 1810-1815, Solo, pour cor et piano, en mi mineur.

- 1811, Double quatuor, pour flûte, hautbois, clarinette, basson, quatuor à cordes (mentionné par Roland Emmanuel, œuvre fantôme).

- 1811, Scène, pour cor anglais.

- 1811-1817, opus 88, Six quintettes pour flûte, hautbois ou flûte, clarinette, basson, cor, en mi mineur, mi

majeur, sol mineur, ré mineur, si

majeur, sol mineur, ré mineur, si majeur, fa majeur, dédiés à Mr le Marquis de Louvois Pair de France [Partitions] .

majeur, fa majeur, dédiés à Mr le Marquis de Louvois Pair de France [Partitions] . - 1813, opus 34, Ouverture, en mi majeur-mi mineur.

- 1814 (vers 1814), opus 84, Douze duos, violon et violoncelle.

- 1814, Hommage à Grétry, cantate.

- 1814, opus 51, Dix-huit variations et fantaisie sur un theme de Mozart pour flûte, violon, violoncelle, en sol majeur.

- 1815 (avant 1815), opus 82, Vingt-quatre trios, pour 3 cors ou 2 cors et basson.

- 1815, Concerto pour clarinette.

- 1815, Grand Trio, pour flûte, violon, violoncelle.

- 1815, L'enharmonique, pour piano, no 16 de l'opus 97.

- 1815, opus 83, Variations sur un theme original, pour piano.

- 1815, opus 85, Variations sur l'air « Charmante Gabrielle », pour piano.

- 1815, opus 86, La victoire, Allegro brillant pour piano.

- 1815, opus 87, Variations sur un theme de Gluck, pour piano.

- 1815, opus 97, Études (34) dans le genre fugué (La fugue et le contrepoint ; 34 études de fugues et contrepoint), pour piano.

- 1815, opus 98, Six quatuors, pour flûte, violon, alto, violoncelle.

- 1816, Ouverture générale pour les séances des quatuors, pour quatuor à cordes.

- 1817, Concertante, pour flûte, hautbois, clarinette, basson, cor, créée au Conservatoire de paris le 13 janvier 181.

- 1817, Octet, pour hautbois ou flûte, clarinette, basson, cor, quatuor à cordes, en mi

majeur.

majeur. - 1817-1819, Deux Andantes, Adagio, pour cor anglais, flûte, clarinette, basson, cor.

- 1817-1819, opus 91, six quintettes, pour flûte, hautbois ou flûte, clarinette, basson, cor, en do majeur, la mineur, ré majeur, sol mineur, la mineur, do majeur.

- 1818, Air, pour soprano et piano, dans « Cours de composition musicale ».

- 1818, Raccolta di arie, di duetti e di [terzetti, pour 2 soprano, ténor, piano.

- 1818, Regina coeli, double chœur, orgue, basse continue, dans « Cours de composition musicale ».

- 1818, Fugue analysée sous le rapport de l'harmonie, pour piano, dan « Cours de composition musicale », p. 263.

- 1818-1820, opus 103, Grand duo concertant, pour flûte et piano, en ré majeur.

- 1819, Olinde et Sophronie, opéra (?).

- 1819, opus 99, Six quintettes, pour flûte, hautbois ou flûte, clarinette, basson, cor,en do majeur, fa mineur, fa majeur, en ré majeur, si mineur, sol mineur, 1811–19 (Paris, 1819)

- 1820, (vers 1820,) opus 102, Études de piano ou 57 variations sur un thème (de Grétry), suivies d'un rondeau, pour piano.

- 1820, opus 100, Six quintettes, pour flûte, hautbois ou flûte, clarinette, basson, cor, en, ré mineur, mi

majeur, mi mineur, la mineur, si

majeur, mi mineur, la mineur, si majeur.

majeur. - 1820, opus 89, Quintette, pour clarinette et quatuor à cordes, en si

majeur.

majeur. - 1820, opus 92, Trois quintettes, alto et quatuor à cordes, en fa majeur, ré majeur, mi

majeur.

majeur. - 1820, Rondo pour cor.

- 1821-1826, opus 107, Quintette, pour hautbois ou clarinette et quatuor à cordes, en fa majeur.

- 1822, Allegretto, pour piano, en la majeur.

- 1822, Fugue en sol mineur, 8 voix, orgue, basse continue.

- 1822, Je vais cherchant pour rencontrer un coeur, pour voix soliste, piano ou harpe, dans « Euterpe vosgienne ».

- 1822, Ouverture, en do majeur (pour Sapho).

- 1822, Philoctète, grand opera (ne reste que 3 chœurs).

- 1822, Sapho, tragédie lyrique, en 3 actes sur un livret de H. Cournol et A. J. S. Empis, créé à Paris, Opéra, le 16 décembre 1822.

- 1823, Deux solos pour cor.

- 1823, Je prends mon bien partout, canon à 4 voix.

- 1823, Ouverture, en ré majeur.

- 1824, Befiehl du deine Wege, pour cordes. Dans « Cäcilia » (II) 1824, p. 272.

- 1824, Canon à 3, sur l'air « Charmante Gabrielle ».

- 1824, Canon à 6, dans « Cäcilia », p. 272.

- 1824, Choeur dialogué par les instruments à vent, en mi

majeur.

majeur. - 1824, Das Grasi, sur un poème de Salis, pour voix soliste, piano, dans « Euterpe vosgienne ».

- 1824, Fugue en mi mineur, double chœur, orgue, basse continue.

- 1824, Grand Trio no 6, pour violon, violoncelle, piano, 1824.

- 1824, Harmonie rétrograde à 4 et Marche funèbre, pour quatuor à cordes.

- 1824, opus 101, Six trios concertants, pour violon, violoncelle, et piano, en mi

majeur, ré mineur, do majeur, fa majeur, en ré majeur, la majeur.

majeur, ré mineur, do majeur, fa majeur, en ré majeur, la majeur. - 1824, opus 104, Grand quatuor concertan, pour flûte ou violon, violoncelle, violoncelle ou bassen, piano, en mi

majeur.

majeur. - 1824, opus 94, Trois quatuors à cordes.

- 1824, opus 95, Trois quatuors à cordes.

- 1824, Ouverture (symphonie), en do majeur (fragment).

- 1824, Ouverture, en mi

majeur.

majeur. - 1824, Ouverture, en mi

majeur.

majeur. - 1824, Ouverture, en ré majeur.

- 1824, Symphonie, en do majeur, plusieurs fragment.

- 1824, Voi sole o luci belle, canon à 2, pour soprano, ténor, basse continue.

- 1824-1826, opus 105, Quintette, pour flûte et quatuor à cordes, en la majeur.

- 1824-1826, opus 106, Quintette, pour cor et quatuor à cordes (contrebasse ad libitum).

- 1825, Grande symphonie de salon, pour clarinette, basson, cor, quatuor à cordes, ténor.

- 1825, Harmonie rétrograde, pour piano.

- 1825, Ouverture, en do majeur.

- 1825, Tedeum, pour chœur mixte et orgue.

- 1826 (aAlto, nt 1826), Gioas, re di Giuda, opera sur un livret de Metastasio (incomplet).

- 1826 (avant 1826), Fugue, à 2 sujets en contrepoint à la 12ième, en la mineur/do majeur, pour quatuor à cordes.

- 1826, 2 fugues à 4 voix en fa majeur et mi majeur.

- 1826, 2 fugues en ré majeur et fa majeur, double fugue en mi mineur, sanctis tuis in aeternum ; Dona nobis pacem, pour chœur et cordes.

- 1826, Die Harmonie der Sphären (« Horch, wie orgelt »), sur un poème de L. G. Kosegarten), double chœur, cordes.

- 1826, Fugue à 3 dans le style moderne, pour piano.

- 1826, Fugue à 3 octaves.

- 1826, Grand duo concertant, pour violon et piano, en la majeur.

- 1826, Le peuple sain, ténor, sur un poème de C. Ménar ré mineur, chœur avec orgue.

- 1826, Prélude, pour ténor et orchestre.

- 1826, Prière, pour chœur et orgue, dédicacée à Cherubini.

- 1826, Quatre fugue et variations, pour quatuor à cordes.

- 1826, Quintette avec piano.

- 1826, Quintette pour basson et quatuor à cordes.

- 1827, Fra mille Alto, ri moti, 2 sopranos, ténor, basse, contrebasse ad libitum et basse continue. Dans « Euterpe vosgienne ».

- 1827, Grande symphonie de salon no 2, pour flûte, hautbois, clarinette, basson, cor, quatuor à cordes, ténor.

- 1827, Grande symphonie de salon, no 1, pour flûte, hautbois, clarinette, basson, cor, quatuor à cordes.

- 1827-1828, Diecetto, pour flûte, hautbois, clarinette, basson, cor, quatuor à cordes, en la majeur.

- 1833, Canon, pour violon, alto et violonvelle.

- 1834, Armonia al revescio, pour quatuor à cordes.

- 1835, Ressources harmoniques.

- sd., Duo dans le style rigoureux, en mi

majeur, chœur mixte.

majeur, chœur mixte. - sd., Mesdemoiselles, voulez-vous danser ?, air.

- sd., Quatre mouvements pour quintette à vent, en sol mineur, fa mineur, sol mineur, en ré majeur.

- s.d., Cantique pour 4 boix solistes et double chœur.

- s.d., Circé, cantate, pour soprano, piano.

- s.d., Fugue pour double chœur.

- s.d., Liebe und Freundschaft (Láska a přátelství), pour ténor.

- s.d., Quatuor vocal.

- s.d., Sonetto : Hymnus an den Karfunkel, 2 sopranos, ténor, chœur, piano.

- s.d., Symphonie à petit orchestre, no 1.

- s.d., Symphonie, en fa mineur.

- s.d., Symphonie, en mi

majeur.

majeur. - s.d., Voici le moment favorable, fragment d'opéra ?, pour soprano, ténor, basse (manque la partie d'orchestre).

- Sd. Ariette (mentionnée par Roland emmanuel).

- Sd. Ariettes italiennes.

- Sd. Cinq ou six trios à cordes.

- Sd. Concerto pour alto.

- Sd. Concerto pour violoncelle en ré

majeur.

majeur. - Sd. Deux concertos pour violoncelle (attribution incertaine, peut-être Josef Reicha).

- Sd. Duo, pour basson et piano, en si majeur.

- Sd. Fragment de quatuor à cordes.

- Sd. Variations, pour basson et quatuor à cordes.

- Sd., Adagio à la mort de la grande Marie-Thérese, impératrice d'Autriche, pour violoncelle (attribution incertaine, peut-être Josef Reicha).

- Sd., Adagio, pour violoncelle et piano (arrangement d'après le concerto en la mineur pour violoncvelle)

- Sd., Air de ballet, pour piano.

- Sd., Allegretto, pour piano.

- Sd., Andante varié, pour piano.

- Sd., Andante variée pour flûte.

- Sd., Andantino, pour piano, en la majeur.

- Sd., brouillons, esquisses, fragments (Bibliothèque nationale de France, manuscrits 3828–32)

- Sd., Canon à 4 voix.

- Sd., Capriccio, pour piano.

- Sd., Concertante pour quintette à vents.

- Sd., Concertante, en sol mineur, pour flûte et violon.

- Sd., Concertante.

- Sd., Concerto pour violon en mi

mineur.

mineur. - Sd., Douze sonates, pour violon et piano.

- Sd., Fantaisie sur l'harmonie précédente, 5 fantaisiae, pour piano.

- Sd., Fantaisie sur un seul accord mineur, pour piano.

- Sd., Fantaisie sur un thème de Frescobaldi, pour piano.

- Sd., Fugue, pour orgue en la mineur.

- Sd., Grand duo concertant, pour piano et violon.

- Sd., Grand duo concertant, pour clarinette, clarinette en la, quatuor à cordes (œuvre fantôme).

- Sd., Octet, pour clarinette, basson, cor, quatuor à cordes, en si

majeur.

majeur. - Sd., opus 1, Concertante, pour 2 violons, violoncelle et orchestre (attribution incertaine, peut-être Josef Reicha).

- Sd., opus 1, Concertante, pour 2 violons.

- Sd., opus 3, Quatre Duetti concertanti, violon, violoncelle, et orchestre (attribution incertaine, peut-être Josef Reicha).

- Sd., Qintette no 4, pour flûte, clarinette, basson, cor, alto, en mi

majeur.

majeur. - Sd., Rondo del Sigre A. Reicha, pour petit orchestre.

- Sd., Six Duos de violons, 2 violon.

- Sd., Trio, pour violon, violoncelle et piano.

- Sd., Fugue à 2 sujets en contrepoint à la 12ième, = Fugue en la mineur/do majeur pour quatuor à cordes.

- Sd., La chercheuse d'esprit, arrangements de 13 airs française du XVIe siècle, pour piano.

- Sd., Marche funèbre, pour piano en sol majeur.

- Sd., Marche funèbre, pour piano.

- Sd., Mouvements de sonates, pièces sans titre pour piano dans divers manuscrits (Paris, fonds du Conservatoire, 12065, 12069, 12071, 12073–6, 12079(1–7)

- Sd., Prélude, pour piano, en mi

majeur.

majeur. - Sd., Six sonates, en do majeur, en ré majeur, 1er mouvement et finale, « La folie »,

- Sd., Sonate facile, « La pastorale »,

- Sd., Sonate, variations sur un theme de Mozart), pour piano, en fa majeur.

- Sd., Trois rondos,

- Sd., Variations, pour piano, en mi

majeur

majeur

Catalogue des œuvres théoriques et pédagogiques

- Practische Beispiele : ein Beitrag zur Geistescultur des Tonsetzers … begleitet mit philosophisch-practischen Anmerkungen. Wien 1803.

- An Joseph Haydn (poème en préface aux 236 fugues pour piano. Wien 1803.

- Über das neue Fugensystem (preface à l'édition de 1805 des 36 fugues pour piano).

- Sur la musique comme art purement sentimental (avant 1814, Manuscrit Rés.F. 1645–1646, Bibliothèque nationale de France)

- Traité de mélodie : abstraction faite de ses rapports avec l'harmonie ; suivi d'un supplément sur l'art d'accompagner la mélodie par l'harmonie, lorsque la première doit être prédominante: Le tout appuyé sur les meilleurs modèles mélodiques gravés sur 77 pl. Scherff, Paris 1814 [fac-similé numérisé de la Bayerischen Staatsbibliothek]

- Petit traité d'harmonie pratique à 2 parties, opus 84. Paris, vers 1814.

- Cours de composition musicale, ou traité complet et raisonné d'harmonie pratique. Paris 1816-1818 [édition anglaise 1854 et rééditions ; édition C. Czerny Wien 1832)

- Traité de haute composition musicale. Paris 1824-1826 [fac-similé numérique, Bayerische Staatsbibliothek München]

- Vollständiges Lehrbuch der musikalischen Composition oder Ausführliche und erschöpfende Abhandlung über die Harmonie (den Generalbass) die Melodie, die Form und Ausarbeitung der verschiedenen Arten von Tonstücken, den Gebrauch der Gesangstimmen, die gesammte Instrumentirung, den höheren Tonsatz im doppelten Contrapunct, die Fuge und den Canon, und über den strengen Satz im Kirchenstyl / 1 : Enthaltend den 1ten 2ten u. 3ten Theil oder die Abhandlung von der praktischen Harmonie. Édition Czerny, Diabelli, Wien 1832. I [Fac-similé numériqé de la Bayerische Staastbiliothek München]. II [fac-similé numérique, Bayerische Staatsbibliothek München]

- À messieurs les membres de l'Académie des beaux-arts à l'Institut de France. Paris, 1831.

- Art du compositeur dramatique, ou Cours complet de composition vocale. Paris, 1833.

- Die Kunst der dramatischen Composition oder Vollständiges Lehrbuch der Vocal-Tonsetzkunst : in 6 Büchern. Édition Czerny, Diabelli, Wien 1833 [fac-similé numérique, Bayerische Staatsbibliothek München]

- Contrepoint. Dans « Encyclopédie des gens du monde (vi/1), Paris 1836, p. 716.

- Cours de mélodie. Manuscrit Rés. 1935, Bibliothèque nationale de France.

- Die Grundsätze der practischen Harmonie. Manuscrit 2512, Bibliothèque nationale de France, fonds du Conservatoire.

- Haute composition musicale. Manuscrit 8°: C2.244, Bibliothèque nationale de France, fonds du Conservatoire.

- Kunst der practischen Harmonie. Manuscrit 13376 ; Bibliothèque nationale de France, fonds du Conservatoire.

- La musique chez les grecs dans l'antiquité (perdu)

- Notes et exemples musicaux sur la permutation. Manuscrit Rés.F. 1647, Bibliothèque nationale de France, fonds du Conservatoire

Bibliographie

- Grove, Peer Eliot Stone

- MGG, Jaroslav Buzga

- Rusquet Michel, La musique instrumentale d'Anton Reicha. Musicologie.org 2020.

- Reicha Anton, Notes sur Antoine Reicha. Manuscrit Carton 2073, Bibliothèque de l'Opéra de Paris, vers 1824.

- Delaire Jacques-Auguste (1795-1864), Notice sur Reicha, musicien compositeur et théoriste, par son élève J.-A. Delaire. impr. de Mme de Lacombe 1837 [28 p.].

- Reicha Anton, Notes sur Antoine Reicha (recueilli par Edmé Saint Hugue). Tapuscrtit de 1967. Notes données à Edmé Saint Hugue par Antoinette Reicha, fille aînée d'Antoine Reicha, le 22 fév. 1838. Copie exacte du manuscrit de son père. Le manuscrit se trouve à la Bibliothèque de l'Opéra. Bibliothèque Paris 4-Cligancourt.

- Reicha Antoine, Écrits inédits et oubliés (v. 1), Autobiographie, articles et premiers écrits théoriques (édités, traduits et présentés par Hervé Audéon, Herbert Schneider, Alban Ramaut). « Musikwissenschaftliche Publikationen» (35) , Georg Olms Verlag, Hildesheim, Zürich, New York 2013 [344 p.]

- Reicha Antoine, Écrits inédits et oubliés (v. 2), Écrits théoriques et exemples pratiques (édités, traduits et présentés par Hervé Audéon, Herbert Schneider, Alban Ramaut). « Musikwissenschaftliche Publikationen» (35/2,1), Georg Olms Verlag, Hildesheim, Zürich, New York 2013 [631 p.]

- Bücken Ernst, Anton Reicha : sein Leben und seine Kompositionen. C. Wolf & Sohn, München 1912 [159 p.]

- Emmanuel Maurice, Antonin Reicha. « Les musiciens célèbres », Renouard, Henri Laurens, Paris 1937 [124 p.]

- Chen Han-Jin, Les quintettes pour instruments à vent d'Antoine Reicha (thèse sous la direction de Serge Gut). Atelier national de Reproduction des Thèses, Lille 1997 (2 microfiches).

- Raymond Louise Bernard de, Contribution à l'étude du langage musical d'Antoine Reicha : la forme sonate dans les Quatuors opus 48 et 49 (Mémoire de master, sous la direction de Jean-Pierre Bartoli). Université Paris 4, UFR de Musique et Musicologie 2006 [147 p.]

- Raymond Louise Bernard de, Les quatuors à cordes « viennois » et « parisiens » d'Antoine Reicha : édition critique et étude stylistique (thèse sous la direction de Jean-Pierre Bartoli). Université Paris 4, UFR de musicologie 2013.

- Raymond Louise Bernard de, Les mouvements de forme sonate dans les Trois Quatuors opus 49 d'Antoine Reicha (mémoire de maîtrise, sous la direction de Jean-Pierre Bartoli). Université Paris 4, UFR de musicologie 2005.

- Garnier Étienne Barthélemy (1759-1849), Funérailles de M. Reicha : le 30 mai 1836. Discours de M. Garnier. Institut royal de France, Académie royale des Beaux-Arts 1836 [3 p.]

- Jacques-GabrielProd'homme, The Baron de Trémont: Souvenirs of Beethoven and Other Contemporaries. Dans « Musical Quarterly » (vi), 1920, p. 366-391.

- Blanchard Henri, Des successeurs de Reicha. Dans « Revue et Gazette musicale de Paris » (III), 1836, p. 200-201.

- Berlioz Hector, Reicha (Anton). Dans « Revue et Gazette musicale de Paris » (v), 1838, p. 287-289.

- Demuth Norman, Antonin Reicha. Dans « Music and Letters » (xxix), 1948, p. 165-172.

- Blum Klaus, Bemerkungen Anton Reichas zur Aufführungspraxis der Oper. Dans « Musikforschung » (vii) 1954, p. 429-440.

- Packard Donald, Seven French Theorists of the 19th Century (thèse). University of Rochester 1954.

- Krutova Alena, Les quintettes pour instruments à vent d'Antoine Reicha. Dans « Musica cameralis (vi), Brno 1971, p. 127-130.

Discographie

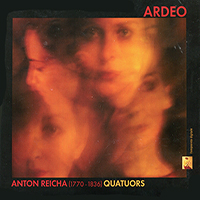

Anton Reicha, Quatuors. Quatuor Ardéo (Olivia Hugues, Carole Petitdemange, Léa Boesch, Joëlle Martinez), L'Empreinte digitale 2014 [ED 13240]

Anton Reicha, Quatuors. Quatuor Ardéo (Olivia Hugues, Carole Petitdemange, Léa Boesch, Joëlle Martinez), L'Empreinte digitale 2014 [ED 13240]

Lire la présentation par Jean-Marc Warszawski.

Jean-Marc Warszawski

4 décembre 2014

Nouveau miroir de page et extraits audios, 26 février 2019

© Musicologie.org 2014.

À propos - contact | S'abonner au bulletin | Biographies de musiciens | Encyclopédie musicale | Articles et études | La petite bibliothèque | Analyses musicales | Nouveaux livres | Nouveaux disques | Agenda | Petites annonces | Téléchargements | Presse internationale | Colloques & conférences | Collaborations éditoriales | Soutenir musicologie.org.

À propos - contact | S'abonner au bulletin | Biographies de musiciens | Encyclopédie musicale | Articles et études | La petite bibliothèque | Analyses musicales | Nouveaux livres | Nouveaux disques | Agenda | Petites annonces | Téléchargements | Presse internationale | Colloques & conférences | Collaborations éditoriales | Soutenir musicologie.org.

Musicologie.org, 56 rue de la Fédération, 93100 Montreuil, ☎ 06 06 61 73 41.

ISSN 2269-9910.

Lundi 15 Juillet, 2024