Nice, 20 juillet 2025, —— Jean-Luc Vannier.

Twilight et Bronia par les Ballets de Monte-Carlo : richesse conceptuelle et exigence chorégraphique

Ekaterina Mamrenko et Ige Cornelis. Photographie © Alice Blangero.

Ekaterina Mamrenko et Ige Cornelis. Photographie © Alice Blangero.

Pour cette fin de saison, les Ballets de Monte-Carlo offraient au public jeudi 17 juillet une soirée exceptionnelle alliant richesse conceptuelle, références historiques et exigence chorégraphique avec deux « premières » réunies sous le titre CRéAtiOns : Twilight de Lukàs Timulak et Bronia d’Antonio de Rosa & Mattia Russo.

Ancien élève au Conservatoire de danse de Bratislava puis de l’Académie Princesse Grace de Monaco, ancien danseur des ballets monégasques passé depuis au Nederlands Dans Theater — d’où de nombreuses collaborations avec Jiri Kylian, son directeur de 1975 à 2004 —, Lukàs Timulak déploie un travail aux perspectives multidisciplinaires incluant l’art visuel étudié à la New York Film Academy. Le créateur de la Fondation « Make Move Think » nous convie avec Twilight à un voyage rendu insolite par la tentative du mouvement de conjoindre et de saisir l’espace et le temps — exploit forcément éphémère — et ce, dans une ambiance marquée par une luminosité incandescente, celle-là même qui enflamme et consume (Samuel Thery).

Jaat Benoot. Photographie © Alice Blangero.

Jaat Benoot. Photographie © Alice Blangero.

La dualité du fond de tableau capte et retransmet, en temps réel, des lumières qui simulent le mouvement du soleil suivant une spécificité géographique : l’une d’elles suit la course du soleil sur Monaco où se déroule la performance, l’autre le mouvement solaire de La Haye, ville où résident le chorégraphe et son designer Peter Bil’ak. Les caprices météorologiques insufflent, imposent même leur réel sur scène : « hier, lors de la répétition, il y avait des nuages projetés sur l’un des tableaux », précise, amusé, le chorégraphe. Comment l’être humain parvient-il à s’insérer, à exister dans une telle atmosphère en perpétuelle mutation ? Sur une composition originale de Volker Bertelmann/Hauschka, l’étude multiplie des rotations et des retournements sur soi par des danseurs qui traversent en courant le plateau dans l’espoir d’une accordance avec autrui, quitte à ralentir, voire à stopper leurs évolutions comme pour tenter d’immobiliser l’inexorable course de l’astre et de suspendre celle du temps. Ekatérina Mamrenko et Ige Cornelis nous en donnent, le temps d’un éblouissant pas de deux, l’illusion : la sublime délicatesse dans l’effleurement pudique des corps accroît d’autant son intensité. Elle décuple la puissance de la charge affective. La gracilité des portages rend ces derniers arachnéens tandis que les extensions frôlent l’extrême de la sensualité sans jamais se départir d’une exquise élégance. Deux soleils pour les amants éternels — le couple de danseurs l’est aussi à la ville — dont les orbites permettent, chaque année, une brève rencontre avant de se séparer tout comme la célèbre légende de Liang Shan-Po et Chu Ying-Tai. Admirable.

Consacrer, comme l’expliquent Mattia Russo et Antonio de Rosa, fondateurs en 2015 de la compagnie madrilène KOR’SIA, une étude chorégraphique à Bronislava Nijinska (1891-1972) afin de lui rendre hommage, est méritoire à plus d’un titre. Les productions célébrant son frère Vaslav au Monaco Dance Forum ou aux Ballets de Monte-Carlosont toujours très appréciées. Mais c’est oublier la tragique destinée du chorégraphe qui n’a finalement été l’auteur « que de », oserons-nous écrire, quatre chorégraphies alors que soixante-dix sont attribuées à Bronislava. Inutile, cependant d’opposer le frère et la sœur dans une concurrence stérile. « Bronia » pensait à son frère « dans chacune de ses pièces » et elle a même tenu « la rudesse des Noces » — l’une de ses œuvres phares — pour un « prolongement du Sacre du printemps de Vaslav ».

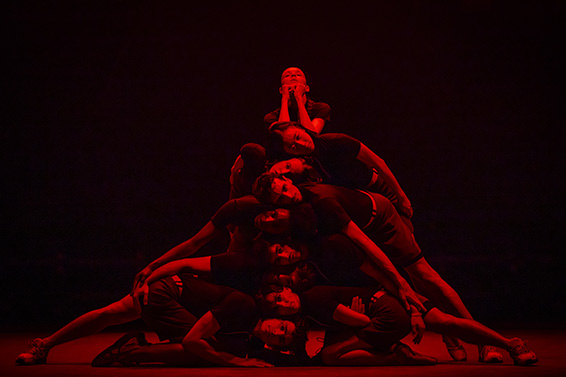

Bronia. Ballets de Monte-Carlo. Photographie © Alice Blangero.

Bronia. Ballets de Monte-Carlo. Photographie © Alice Blangero.

Nonobstant les multiples évolutions dont Irina Nijinska (1913-1991), la fille de Bronislava, fut elle-même l’initiatrice, le travail proposé par Mattia Russo et Antonio de Rosa sur une dramaturgie d’Agnès Lopez-Rio agrège finalement plusieurs des œuvres de Bronislava Nijinska en une seule mais qu’il « réinvente » pour ne pas employer le mot barbare de « modernise » : l’ouverture se déroule sur la musique du Boléro (1928) de Maurice Ravel dont la musique va crescendo bien avant le lever de rideau, puis nous fait découvrir un danseur réalisant, entouré de ses congénères, des acrobaties sur un trampoline. Sacrilège ? Que nenni ! À l’origine de l’œuvre, il y a bien une auberge espagnole, une table sur laquelle danse, debout, une gitane avant qu’un homme, mû par l’ivresse du rythme, saute au milieu de la table et danse à son tour. Il est même prévu qu’à la fin « les hommes s’emparent de la danseuse qu’ils soulèvent au-dessus d’eux en guise de proie ». La pièce fait ensuite souvenance de l’œuvre principale de la chorégraphe Les Noces créée le 13 janvier 1923 sur une musique d’Igor Stravinsky. Cette création, dix années après celle du Sacre du printemps par Vaslav Nijinski, se nourrit d’un retour aux sources : de 1914 à 1917, Bronislava retourne en Russie pour y créer une école du mouvement dans le but de former des danseurs à la chorégraphie — toujours — de son frère. Des quatre tableaux d’origine — « La tresse », « Chez le marié », « Le départ de la mariée », « Le repas de noces » —, nous percevons ici ou là quelques références, parfois gommées par cette « réinvention » des deux auteurs. Seule « La tresse », cet entrelacs de postures où chacune des huit têtes des danseurs se dirige vers un angle opposé, subsiste distinctement. Le poing fermé et un seul bras levé deviennent dans cette version une « Madame muscle » tandis que le chariot formé d’humains dans la version de 1923 est remplacé par une caisse à roulettes déplacée sur scène : tout ne serait-il que symbole ?

Bronia. Ballets de Monte-Carlo. Photographie © Alice Blangero.

Bronia. Ballets de Monte-Carlo. Photographie © Alice Blangero.

Malgré la voix off qui ponctue les mesures musicales et les mesures chorégraphiques — les carnets annotés de Bronislava montrent qu’elle ne les faisait volontairement pas coïncider —, il est difficile de retrouver la composition de Stravinski avec la musique électronique (Alejandro Da Rocha) dont le rythme effréné et la sonorité métallique écartent la poésie d’une œuvre inspirée à la fois par des traditions paysannes russes — « Recueil des Chants populaires » de Piotr Vassilievitch Kireïevski (1808-1856) — et par les précisions du compositeur : « je vis clairement que, dans mon œuvre, l’élément vocal, c’est-à-dire soufflé, serait le mieux soutenu par un ensemble uniquement composé d’instruments frappés ». Soudain apparaît un danseur qui évolue de profil en souvenir de « L’Après-midi d’un faune » avec le bras et la main en prolongement de cette posture particulière : discrète dédicace rendue aux attitudes chorégraphiques introduites au début du xxe siècle et inspirées des frises antiques imposant de tenir la tête de profil à l’inverse de la danse traditionnelle, plus faciale. Incontestable richesse de cette chorégraphie, parfois foisonnante au point de nous y perdre.

La richesse, il en sera certainement question dans la future saison chorégraphique monégasque : Les Ballets de Monte-Carlo célébreront en 2025 les quarante ans de leur création. Le Rocher bruisse déjà des différents « galas-surprises » en gestation et auxquels le Ballet de l’Opéra national de Paris pourrait même être associé. Nous ne sommes donc pas au bout de nos… plaisirs.

Monaco, le 20 juillet 2025

À propos - contact |

S'abonner au bulletin

| Biographies de musiciens | Encyclopédie musicale | Articles et études | La petite bibliothèque | Analyses musicales | Nouveaux livres | Nouveaux disques | Agenda | Petites annonces | Téléchargements | Presse internationale | Colloques & conférences | Collaborations éditoriales | Soutenir musicologie.org.

À propos - contact |

S'abonner au bulletin

| Biographies de musiciens | Encyclopédie musicale | Articles et études | La petite bibliothèque | Analyses musicales | Nouveaux livres | Nouveaux disques | Agenda | Petites annonces | Téléchargements | Presse internationale | Colloques & conférences | Collaborations éditoriales | Soutenir musicologie.org.

Musicologie.org, 56 rue de la Fédération, 93100 Montreui, @, ☎ 06 06 61 73 41.

ISSN 2269-9910.

Lundi 21 Juillet, 2025 16:19