Sexe et opéra (III. 17) : Pelléas et Mélisande

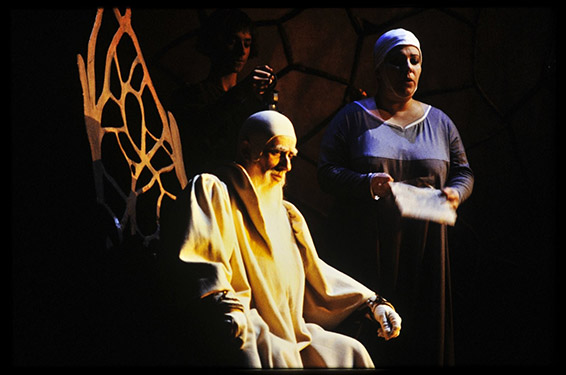

Pelléas et Mélisande, mise en scène de Gian Carlo Menotti, Paris, Théâtre des Champs-Élysées, 23 mai 1985, Barbara Hendricks (Mélisande), François Le Roux (Pelléas). Photographie © Daniel Cande.

Pelléas et Mélisande, mise en scène de Gian Carlo Menotti, Paris, Théâtre des Champs-Élysées, 23 mai 1985, Barbara Hendricks (Mélisande), François Le Roux (Pelléas). Photographie © Daniel Cande.

Musique de Claude Debussy, sur so n propre livret d’après Maurice Maeterlinck, créé en 1902, à Paris, Opéra-comique.

Dans son théâtre, Maeterlinck avait inventé une façon de parler, une façon d’agir, toutes en demi-teintes, à demi-mot, de sorte que « ce qui n’est pas dit » devient le centre, l’essentiel. Comme dans la vie réelle. Le Pelléas de Debussy ne serait pas le chef-d’œuvre qu’il est sans ce livret (pensons à la vraie faiblesse d’autres livrets de la même époque, de Gwendoline de Chabrier/Mendès à la Pénélope de Fauré/Fauchois, dont les partitions sont pourtant magistrales). Mais la beauté de la partition, les inventions musicales, la capacité d’évocation de Debussy sont aussi colossales.

Pourtant, considérée froidement, l’histoire est presque banale. Mélisande, femme de Golaud, et le demi-frère de celui-ci, Pelléas, tombent amoureux l’un de l’autre. Le mari tuera son demi-frère. Mélisande, après avoir accouché, mourra à son tour, laissant son mari tourmenté par le doute jaloux.

Une sorte de Francesca da Rimini — sauf que rien à voir avec la Francesca da Rimini de Zandonai/D’Annunzio, par exemple. Pour Pelléas et pour Mélisande, il ne s’agit ni de remords ni d’interdits. Le spectateur assiste, ébloui, à la naissance de l’amour entre deux êtres. Deux êtres, les protagonistes, quelque peu lunaires, des adolescents mal réveillés de leur enfance. De là leur décalage avec le très terre à terre Golaud. « L’adultère » n’est pas un concept que les deux jeunes amoureux puissent arriver à intégrer. Leurs partitions peuvent à l’occasion nous faire sentir qu’ils ont peur de Golaud et de sa brutalité. Mais on n’y sent pas « l’interdit ».

C’est Golaud qui passe tout l’opéra obsédé par la possibilité d’adultère. De là ses élans sauvagement jaloux, de là son obsession incongrue, ridicule même, pour savoir s’il y a eu ou non sexe entre les amants.

Sexe ? Dans tous les cas le spectateur sent la sensualité se déployer merveilleusement dans la musique, notamment dans la scène de la chevelure, scène où Mélisande à sa fenêtre, dans sa tour, en se penchant laisse tomber sa longue chevelure et Pelléas, en bas de la tour, en profite pour s’enrouler, « se baigner » dans les cheveux de la jeune femme. Cette scène a dû faire rêver plus d’un spectateur du début de siècle — rappelons qu’à l’époque les cheveux des femmes étaient souvent sous des chapeaux, toujours bien coiffés, tressés, domestiqués. S’enrouler dans la chevelure de la femme devait être un fantasme des plus excitants. Aujourd’hui même, quand les cheveux des femmes sont devenus chose presque banale en Occident, cette scène garde toute sa force. Magnifiée par la superbe musique de Debussy. C’est une scène digne de figurer dans une anthologie de l’érotisme, aux côtés de « La danse » de Carpeaux, du « Bain turc » d’Ingres, du gant de Rita Hayworth dans « Gilda » de Charles Vidor, ou du James Bond de Sean Connery émergeant des eaux.

Claude Debussy, Pelléas et Mélisande, acte III., « Mes longs cheveux descendent », Sabine Devieilhe (Mélisande), Les Siècles, sous la direction de François-Xavier Roth.Claude Debussy, Pelléas et Mélisande, acte III. Scène 4), Gerald Finley (Golaud), Elias Mädler (Yniold), Berliner Philharmoniker, sous la direction de Simon Rattle, Philharmonie de Berlin, 20 décembre 2015.

Mary Garden, dans le rôle de Mélisande. Cliché Berger, 1904.

Mary Garden, dans le rôle de Mélisande. Cliché Berger, 1904.

24 octobre 2024

[suite] [Sexe et opéra : adultère et infidélité] [sexe et opéra : index]

À propos - contact |

S'abonner au bulletin

| Biographies de musiciens | Encyclopédie musicale | Articles et études | La petite bibliothèque | Analyses musicales | Nouveaux livres | Nouveaux disques | Agenda | Petites annonces | Téléchargements | Presse internationale| Colloques & conférences | Collaborations éditoriales | Soutenir musicologie.org.

À propos - contact |

S'abonner au bulletin

| Biographies de musiciens | Encyclopédie musicale | Articles et études | La petite bibliothèque | Analyses musicales | Nouveaux livres | Nouveaux disques | Agenda | Petites annonces | Téléchargements | Presse internationale| Colloques & conférences | Collaborations éditoriales | Soutenir musicologie.org.

Musicologie.org, 56 rue de la Fédération, 93100 Montreuil. ☎ 06 06 61 73 41.

ISSN 2269-9910.

Samedi 29 Mars, 2025 15:26