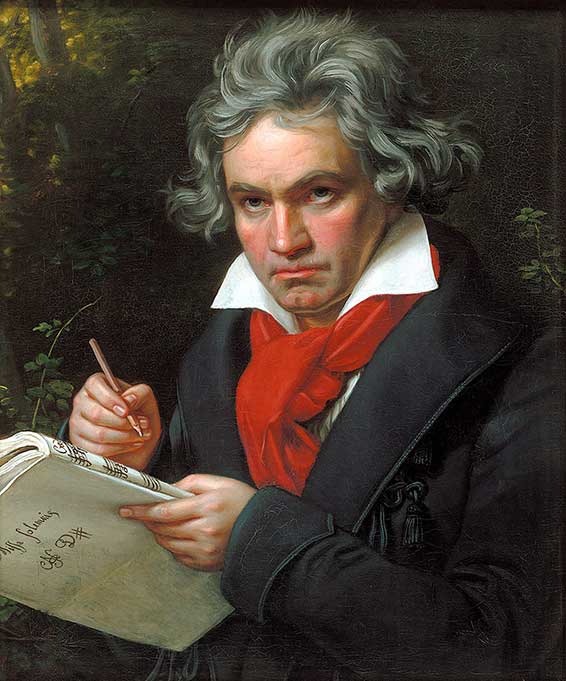

Les cinq dernières sonates pour piano de de Ludwig van Beethoven

« Au firmament de l’univers pianistique de Beethoven brillent les dernières sonates, chefs-d’œuvre solitaires entre l’ombre et la lumière, l’action et la contemplation, la fureur et le silence. »76 Avant de les aborder une à une en leur accordant quelques brefs commentaires, nous ne saurions mieux faire que de reprendre ici les propos liminaires qu’André Boucourechliev leur a consacrés : « Avec elles la sonate en tant que forme stable, définie par une époque et une communauté stylistiques, entre dans sa longue phase crépusculaire. Ce n’est pas une rupture brutale, ni une création ex nihilo de formes nouvelles qu’accomplissent les dernières sonates. Du fameux allegro de sonate Beethoven maintient le principe fondamental — l’antagonisme d’éléments opposés, leur affrontement constructif dans le développement musical — principe proche de sa nature, adapté à sa forme d’esprit dès lors qu’il se plie à sa volonté, à sa liberté, à ses démesures personnelles. […] C’est surtout la sonate entière, dans l’ordonnance et la nature rituelles de ses parties ou mouvements, que Beethoven remet en question. Après l’avoir minée de l’intérieur, dès ses premiers chefs-d’œuvre, après avoir fait peu à peu apparaître ses ordonnances comme vides de sens au regard de ses exigences poétiques personnelles, voire comme inconciliables, il consacre avec ses dernières sonates un état de fait, l’aboutissement d’une longue trajectoire. Destruction et création ne sont pas ici suppression d’une convention, promulgation d’une nouvelle loi : Beethoven nie un rite en y introduisant le doute, le dépasse en le condamnant à la réinvention perpétuelle. »77

Sonate opus 106 (no 29), « Hammerklavier »

![]() Michel Rusquet

Michel Rusquet

27 septembre 2019

Notes

76. Szersnovicz Patrick, dans « Le Monde de la musique » (238), décembre 1999.

Boucourechliev André, Beethoven, « Solfèges », Éditions du Seuil, Paris 1963, p. 64.

À propos - contact | S'abonner au bulletin | Biographies de musiciens | Encyclopédie musicale | Articles et études | La petite bibliothèque | Analyses musicales | Nouveaux livres | Nouveaux disques | Agenda | Petites annonces | Téléchargements | Presse internationale| Colloques & conférences | Collaborations éditoriales | Soutenir musicologie.org.

À propos - contact | S'abonner au bulletin | Biographies de musiciens | Encyclopédie musicale | Articles et études | La petite bibliothèque | Analyses musicales | Nouveaux livres | Nouveaux disques | Agenda | Petites annonces | Téléchargements | Presse internationale| Colloques & conférences | Collaborations éditoriales | Soutenir musicologie.org.

ISSN 2269-9910.

Mardi 8 Octobre, 2024