Nathalie Stutzmann dirige Tannhäuser « version de Paris » à l'opéra de Monte-Carlo

José Cura (Tannhäuser). Photographie © Alain Hanel.

José Cura (Tannhäuser). Photographie © Alain Hanel.

Richard Wagner aura-t-il jamais « absout » son Tannhäuser dans sa version parisienne créée le 13 mars 1861 ? À lire son autobiographie, il est permis d'en douter. Contraint de représenter cette œuvre en français, obligé de remanier de fond en comble une première traduction du livret original afin « de donner un tour plus français aux vers craintivement élaborés par Roche », le premier traducteur, Richard Wagner rencontra bien des obstacles. Et pas seulement dans sa détermination à « développer considérablement la scène introductive du Venusberg, de façon à permettre au corps de ballet de s'y livrer sans retenue à tous les exercices chorégraphiques possibles… des choses absolument étrangères aux ballets habituels » ajoute-t-il (Richard Wagner, Ma vie, Folio classique, 2013, p. 389-409). Autant de reniements destinés à calmer les ardeurs des jeunes élégants du Jockey-Club qui réclamaient la présence de leurs ballerines et maîtresses seulement au second acte. Las ! On sait ce qu'il en advint le soir de la première, et ce, malgré la présence de l'empereur Napoléon III.

Réaliser une nouvelle et « première exécution moderne » de ce Tannhäuser tant décrié à son époque relevait d'un pari des plus audacieux pour l'opéra de Monte-Carlo. Pari réussi pour ce que nous en avons entendu samedi 25 février. Mais à condition d'accepter les inévitables conséquences d'une filiation wagnérienne très lointaine et les effets d'une adoption qui s'efforce, sans y parvenir pleinement, d'atteindre à cette densité, à cette insondable et puissante germanité du christianisme romantique chez le maître de Leipzig : cette « intraduisible intériorité…cette délicatesse, la profondeur des sentiments, le repliement sur soi étranger au monde, le culte de la nature, le plus grand sérieux de la pensée et de la conscience… » (Thomas Mann, Wagner et notre temps, Pluriel, 1982, p. 182).

Annemarie Kremer (Elisabeth) et José Cura (Tannhäuser). Photographie © Alain Hanel.

Annemarie Kremer (Elisabeth) et José Cura (Tannhäuser). Photographie © Alain Hanel.

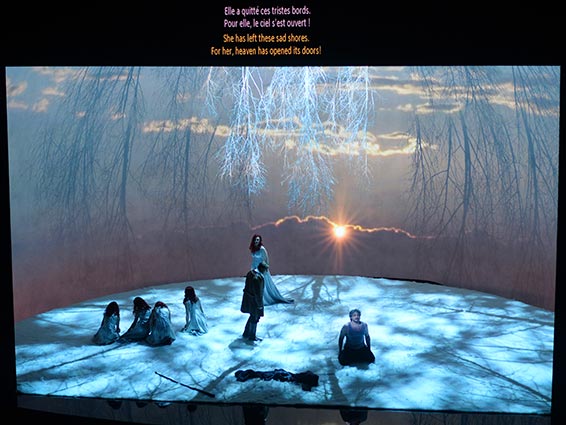

Signée Jean-Louis Grinda, la mise en scène de ce Tannhäuser monégasque multiplie, trop à notre goût, les artefacts (lumières et images : Louis Castaingt ; conception vidéo : Gabriel Grinda ; montages et effets spéciaux : Jérôme Noguera). Réduit aux lascivités déhanchées de quatre sylphides (Windy Antognelli, Sophie Boursier, Jeanne Chossat, Manon Pizzardin), le ballet de l'acte I tente un compromis a minima. N'existe-t-il pas de corps de ballets à la renommée mondiale sur Monaco ? Gavée de projection vidéo, la lecture en outre très baudelairienne de l'œuvre par le directeur de l'opéra transforme le Venusberg en fumerie d'opium dont nous comprenons mal comment le héros peut en « redescendre » dans un délire mystique : en général, c'est plutôt le contraire ! Et comment pourrait-il connaître la luxure charnelle avec Vénus lorsque l'absorption de substances psycho-actives vise en général à offrir un dérivatif à la pulsion sexuelle ? Une des multiples incongruités scénographiques avec celle du suicide par phlébotomie d'Elisabeth à l'acte III, l'écartant de la sainteté selon la doctrine catholique et apostolique romaine tout en rendant dépassées les paroles de Wolfram « mortel présage ». Sans parler du destin de ce dernier entraîné dans cette mise en scène par les nymphes alors qu'il rompt justement l'envoûtement de Tannhäuser en prononçant le nom d'Elisabeth. Quid aussi de cet immobilisme de la première scène alors que les cordes s'évertuent depuis la fosse à traduire les incoercibles et souffrantes ambivalences du héros, celles de Wagner lui-même, écartelé entre plaisir et ascétisme ? Last but not least : les armes à feu pointées contre Tannhäuser dans l'ultime scène parasite « la séduction de la mort », thème essentiel chez Wagner. Le réel tue le symbolique.

Jean-François Lapointe (Wolfram). Photographie © Alain Hanel.

Jean-François Lapointe (Wolfram). Photographie © Alain Hanel.

Nous ne tarirons pas en revanche d'éloges sur la direction musicale de Nathalie Stutzmann dont Monte-Carlo peut s'enorgueillir de la fidélité : la contre-alto avait littéralement charmé le Rocher avec son Ensemble Orfeo 55 en décembre 2011 puis en novembre 2015 avec un récital Haendel. Son travail sur l'orchestre philharmonique de Monte-Carlo et sur les chanteurs du plateau, plus précis encore que celui réalisé avec son Elisir d'amore, n'obère pas sa patte toute féminine qui devient un atout précieux dans sa lecture, certes adoucie, de la partition : la célèbre ouverture n'en fait pas moins entendre d'émouvantes et d'éclatantes sonorités avec des cuivres rutilants de majesté tout en conservant l'élégance de ces enchevêtrements thématiques repris par les pupitres. Sans doute l'un des moments les plus authentiquement wagnériens avec ceux de l'impressionnante beauté des prestations chorales dans les actes II et III (chef de chœur Stefano Visconti). « Une féminine exaltation du mot que seule la musique [de Wagner] a le droit d'amener sur les lèvres » (Thomas Mann, op. cit. p. 79).

Tannhäuser. Photographie © Alain Hanel.

Tannhäuser. Photographie © Alain Hanel.

Interpréter Richard Wagner en français, nous l'avons souligné, demeure un défi. La prosodie française sied mal à l'expression de ces « natures extraordinairement passionnées, sourdement travaillées par des instincts violents qui les entraînent jusqu'aux limites extrêmes de l'action, de la puissance et de la jouissance » (Thomas Mann, op. cit, p. 142). Wagner lui-même ne méprisait-il pas cet opéra français, « cette coquette au froid sourire » ? Peut-être convient-il aussi de se rappeler cette confession du compositeur à propos de la virtuosité des chanteurs : « mon Tannhäuser n'a pas été composé dans cette optique » (Richard Wagner, op. cit., p. 393). Si nous acceptons ce changement de registre énoncé précédemment et ce glissement opéré par la filiation hexagonale de l'interprétation wagnérienne, alors nous louerons sans retenue la prestation très charismatique de José Cura dans sa première prise du rôle-titre. Tout comme nous repérons des accents typiquement wagnériens chez une soprano autrichienne chantant Tosca, nous ne pouvons éviter de relever les accointances verdiennes chez le ténor argentin qui nous a marqué par son inoubliable interprétation de Stiffelio et dont un récital très intimiste nous a, plus récemment, ébloui : une magnifique ligne de chant très suave, très ronde, toujours très voluptueuse, avec, subrepticement, des intonations presque debussystes dans le parler-chanter. De superbes déchirements belcantistes ponctuent ici ou là, son « Ô rêve d'amour ». Son « Je porte dans mon cœur et la tombe et la mort », nonobstant de bouleversants forte, recèle des vibrations presque trop chaleureuses pour un auteur « ne connaissant qu'exceptionnellement la sensation de bien-être » et qui se persuadait qu'il ne verra jamais son Tannhäuser achevé. Plus sobre, plus monolithe aussi mais très justement chanté avec toujours cette impeccable diction qui nous ravit, convaincant enfin pour le registre wagnérien fut le personnage de Wolfram interprété pour la première fois par le baryton Jean-François Lapointe. Nous l'avions entendu à Marseille dans un magnifique Hamlet. Sa romance à l'étoile « Mortel présage/Ô douce étoile » est tout simplement mémorable et nous confirme l'étendue de son talent, légitimement ovationné par le public. La basse américaine Steven Humes (Hermann, Landgrave de Thuringe), le ténor William Joyner (Walther), le baryton Roger Joakim (Biterolf), le ténor Gilles van der Linden (Henry) et la basse Chul Jun Kim (Reinmar) contribuent au maintien de l'excellent niveau des voix masculines.

Aude Extrémo (Vénus), Jean-François Lapointe (Wolfram) et José Cura (Tannhäuser). Photographie © Alain Hanel.

Aude Extrémo (Vénus), Jean-François Lapointe (Wolfram) et José Cura (Tannhäuser). Photographie © Alain Hanel.

Les voix féminines, malgré un certain éclat doublé d'une respectable capacité de projection, suscitent plus de réserves. Étrangement la mezzo-soprano Aude Extrémo aborde le rôle de Vénus avec plus d'aigus — une destinée patronymique ? — que la soprano Annemarie Kremer dans celui d'Elisabeth, souvent cantonnée dans un spectre vocal grave. Et ce, alors que le personnage requiert une dimension quasi-juvénile et une aptitude à l'abnégation sacrificielle. Les notes hautes de la première, trop souvent métalliques, manquent en outre de stabilité tandis que la seconde ne parvient pas à ôter le léger voile qui les couvre. La diction des deux héroïnes demeure par surcroît aléatoire. Une mention pour la soprano Anaïs Constans dans le rôle du pâtre.

Au final, ce Tannhäuser de Monaco se révèle une expérience intéressante, instructive mais qui n'a rien à voir avec, par exemple, l'immense succès du Rheingold de Jean-Louis Grinda à inscrire dans les annales de l'opéra de Monte-Carlo : un succès, expliquerait Richard Wagner dans sa célèbre Communication à mes amis (1851), par « la puissance de réceptivité » lorsque l'artiste « n'a d'autre but que la satisfaction du besoin instinctif d'imiter l'objet dont l'attrait sur lui [et sans doute sur le spectateur] est le plus puissant ».

Monaco, le 26 février 2017

Jean-Luc Vannier

À propos - contact | S'abonner au bulletin | Biographies de musiciens | Encyclopédie musicale | Articles et études | La petite bibliothèque | Analyses musicales | Nouveaux livres | Nouveaux disques | Agenda | Petites annonces | Téléchargements | Presse internationale| Colloques & conférences | Collaborations éditoriales | Soutenir musicologie.org.

À propos - contact | S'abonner au bulletin | Biographies de musiciens | Encyclopédie musicale | Articles et études | La petite bibliothèque | Analyses musicales | Nouveaux livres | Nouveaux disques | Agenda | Petites annonces | Téléchargements | Presse internationale| Colloques & conférences | Collaborations éditoriales | Soutenir musicologie.org.

Musicologie.org, 56 rue de la Fédération, 93100 Montreuil, ☎ 06 06 61 73 41.

ISSN 2269-9910.

Mardi 17 Septembre, 2024