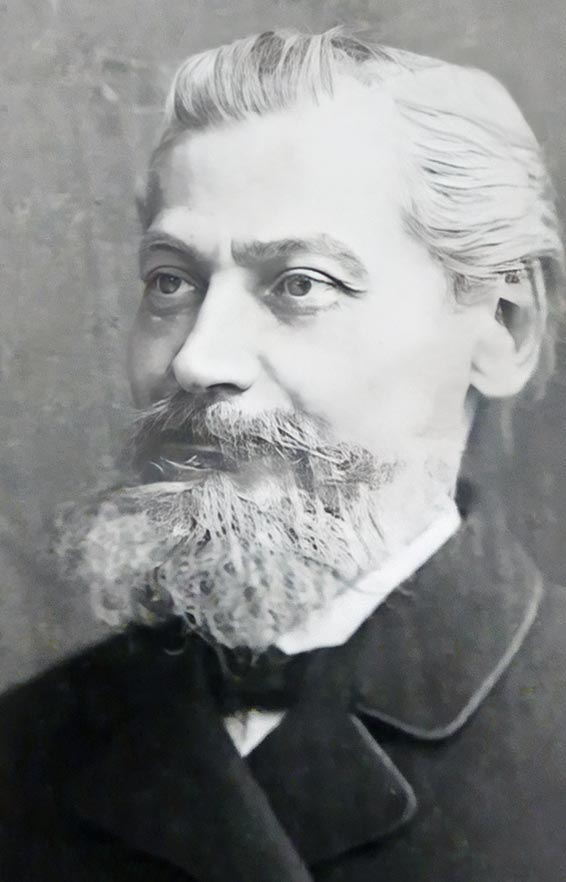

Théodore Gérold (1867-1928)

La lutte contre la musique pernicii (1/2)

Gérold Théodore, Les pères de l'Église et la musique, Alcan, Paris, 1931, pages 88-100.

Première partie, p. 88-94 ; seconde partie, p. 95-100.

Pour un très grand nombre de chrétiens la musique diabolique c'était toute celle qui était pratiquée par les païens; le devoir le plus élémentaire était de la fuir et la manière la plus simple de se garer de ses effets pernicieux, était d'éviter tout contact avec elle. Or, une difficulté sérieuse se présentait pour les chrétiens appartenant à la classe cultivée de la société et surtout pour les jeunes gens. Jus qu'au ve ou même au vie siècle, l'Église n'a pas encore d'établissements scolaires destinés spécialement aux familles chrétiennes1. Les jeunes gens qui se vouent aux études fréquentent tous des écoles dirigées par des maitres païens. Parmi les sciences encycliques, celles qui procurent une culture générale, figure aussi la musique.

Mais bien des chrétiens étaient hostiles à l'enseignement donné dans ces écoles, et même, en général, aux sciences profanes. Des esprits larges, tel Saint Augustin, en reconnaissaient pleinement l'utilité, tout en voyant certains dangers. À Rome, où chrétiens et païens vivaient en relations pacifiques, on n'était pas intolérant. Mais dans d'autres villes se manifestait un esprit plus combatif. À Alexandrie, par exemple, une méfiance extraordinaire se développa, au iie siècle, au sein de la communauté chrétienne, contre l'étude de la philosophie et de toute science, méfiance provoquée probablement par les expériences fâcheuses qu'on avait faites avec les gnostiques. Clément, le chef de l'école des catéchètes, chercha à rassurer les fidèles et à leur démontrer le côté exagéré de leurs idées2.

Les sciences encycliques ont, pour lui, nous l'avons déjà dit, une valeur incontestable comme sciences préparatoires3.) La culture scientifique n'est pas seulement un « dessert agréable » γλυxύ τρωγάλιον4, elle aide à éveiller l'âme et à lui procurer un exercice utile pour le développement de la pensée5.

Passant en revue les différentes sciences encycliques, Clément arrive à la musique, et il fait preuve d'un esprit large et d'une véritable compréhension pour les arts. Il est au courant des termes techniques et sait en discuter à l'occasion. Les habitants d'Alexandrie avaient la réputation d'être très mélomanes ; si l'on voulait exercer une influence sur eux, il ne fallait pas paraître ignorant.

« Doit être bannie, dit-il, la musique qui est trop artificielle, qui brise les âmes et les entraîne à trop de sentiments divers, tantôt larmoyante, tantôt impudique et voluptueuse, tantôt provoquant une fureur bachique ou l'insanité6. » Dans un autre traité, le Pédagogue, il exprime les mêmes idées : «Il faut tenir éloignés des caractères énergiques les modes excitants et larmoyants, qui par la courbe de leurs mélodies conduisent à la mollesse et au manque de sérieux.... Laissons les harmonies colorées (chromatiques) aux banquets où l'on ne rougit pas et à la musique couronnée de fleurs et courtisanesque. « καταλειπτέον ούν τας χρωματικάς άρμονίας άρ ταΐς αχρωμοις παροινίαις καί τή ανθοφορονση καί έταιρούση μουσική7 »

Clément fait ici un jeu de mots avec χρώμα, couleur. Il laisse les harmonies χρωματικαί, colorées c'est-à-dire qui ont changé leur forme ordinaire, aux banquets à αχρωμοι, où l'on ne change pas de couleur, c'est-à-dire où l'on ne rougit plus.

Quelques pages plus haut, le même auteur avait dit : « les philtres variés des mélodies rompues et des rythmes plaintifs de la Muse carienne ruinent les mœurs, conduisant par leur musique dissolue et trompeuse à un état passionné8. »

La muse « carienne » est certainement synonyme de muse « lydienne9. Clément d'Alexandrie se montre ici un adepte du plus austère des philosophes grecs, de Platon. Celui-ci n'avait admis dans son État idéal que deux modes, le dorien et le phrygien ; il repoussait le lydien, pour son caractère thrénodique, « convenant à des femmes, non à des hommes.10 » Plus tard encore les modes lydiens et hypolydiens étaient considérés comme exprimant le manque d'énergie, la dépression, la langueur, l'attendrissement. Ils étaient employés pour les plaintes funèbres, mais, plus tard, aussi pour des chansons de table et des chants d'amour11. On comprend que le catéchète d'Alexandrie les ait repoussés. Le genre chromatique ordinaire était indispensable aux modes de la famille lydienne. Un exemple musical fera mieux comprendre leurs inflexions plaintives avec leur chromatisme:

Quant aux deux autres genres, l'enharmonique et le diatonique, Clément suit les indications d' Aristoxène, qu'il cite, attribuant le premier à l'austère mode dorien, le second à l'enthousiaste phrygien12. Il est difficile de se rendre compte si le catéchète d'Alexandriebase son assertion sur des expériences pratiques ou s'il a simplement reproduit l'opinion d'un théoricien célèbre13.

Chrysostome parle également avec indignation des « chants brisés » άσματα κεκλασμένα, que l'on entend aux cérémonies de mariage14. Il a peut-être en vue le chromatisme, mais on pourrait aussi songer à des mélodies chargées de fioritures, exécutées soit sur l'aulos double, soit sur la cithare (voir ce que nous avons dit plus haut du chant nuptial)15.

Le son de certains instruments n'était pas moins craint par les chefs des communautés chrétiennes que les mélodies captivantes; en première ligne celui de l'aulos. Αυλός μεθυτικός (a. enivrant) est un terme que l'on rencontre fréquemment16, enivrant non seulement par ce que cet instrument était presque indispensable dans les banquets et les fêtes de tout genre, mais aussi par ce que le son en était pénétrant, enveloppant et excitant. Aristote écrit : « La phrygisti, parmi les harmonies, possède la même propriété que l'aulos parmi les instruments : tous deux expriment l'ivresse et la passion,17» et à un autre endroit du même ouvrage: « L'aulos donnant lieu à un effet plutôt troublant que moral, doit se produire dans un moment où l'assistance recherche plutôt la katharsis, c'est-à-dire un soulagement à son excitation maladive, qu'un réconfort moral. »

Clément d'Alexandrie dit : « Nous laisserons les auloi aux gens superstitieux et qui sont enclins à l'idolâtrie.18 ». La syrinx (flûte de Pan) est, d'après lui, bonne seulement pour les bergers. En général, il met en garde contre le plaisir que procurent les instruments à cordes ou à vent, les cymbales et les tympanons, tous au service de l'idolâtrie.

C'est, en grande partie, par ce qu'ils sont en usage chez les païens que les instruments de musique sont proscrits. Tertullien dit : « des temples et des autels, on se rend au théâtre au son des tibiae et des trompettes »19. L'illustre rhéteur Arnobe, devenu d'un adorateur convaincu des anciens dieux un chrétien fervent, s'écrie : Les âmes humaines, choses saintes et augustes, ont-elles été envoyées ici-bas par Dieu, le roi du monde, pour exercer l'art des musiciens et jouer de la flûte, pour enfler leurs joues en soufflant dans les chalumeaux, pour entonner des chansons obscènes, pour répéter des rythmes en faisant résonner le scabillum ? »20

Saint Jérôme demande qu'une jeune fille chrétienne soit sourde aux sons des instruments ; elle ne doit pas savoir à quelles fins un chalumeau, une lyre, une cithare ont été construits 21.

Grégoire de Naziance cherche à faire comprendre à ses paroissiens « combien l'emploi de l'aulos double (synaulie) et les trépignements étaient déplacés dans le culte chrétien. Au lieu du tympanon, ajoute-t-il, « prenons des hymnes ; que la psalmodie remplace les chants dissolus et vilains.22

Il faut se rappeler que même dans certaines communautés chrétiennes les anciennes habitudes, provenant de cultes païens, continuaient à subsister. Théodoret relate qu'à Milet le chant des hymnes était accompagné de battements de mains, de mouvement rythmiques et du tintement de sonnettes attachées à des cordes.23

Diodore de Tarse mentionne également, avec réprobation, cette coutume. On lui avait demandé pourquoi, si les chants n'avaient été concédés aux hommes que par égard pour leur faiblesse, ceux qui avaient déjà reçu une initiation plus complète, usaient tout de même encore de chants d'Église. Il répondit : « Ce n'est pas le chant en lui-même qui est considéré comme appartenant à un état d'esprit non développé, mais le chant accompagné d'instruments sans vie, de danses et de bruits de crécelles. C'est pourquoi on a aboli dans les églises l'accompagnement d'instruments et d'autres choses qui plaisaient aux caractères enfantins et on n'a gardé que le simple chant. »24.

Les fêtes de martyrs donnaient fréquemment occasion à des excès de tout genre où les instruments de musique trouvaient d'autant plus facilement leur emploi, que l'on profitait d'une telle occasion pour tenir en même temps une sorte de foire. Ephrem adjure ses fidèles de célébrer ces fêtes, non comme des païens, mais comme des chrétiens. « Ne laissons pas, s'écrie-t-il entre autres, amollir nos oreilles par les sons des auloi et des cithares. »25 Le moine Schenudi (Schenuti) qui dirigeait dans la Thébaïde une importante congrégation (2 200 moines et 1 800 nonnes) dit : « Tandis que dans l'intérieur les uns chantent des psaumes, font des lectures et célèbrent le culte, dehors d'autres font retentir les environs du son des cors et des chalumeaux. »26 En Occident cela ne se passait guère autrement27.

Les auteurs chrétiens ne parlent en somme qu'incidemment de la musique instrumentale et des instruments. Quand ceux-ci sont mentionnés, c'est presque toujours pour leur donner une signification allégorique. Nous aurons à revenir sur ce point un peu plus loin.

Les principales attaques étaient dirigées non pas tant contre les mélodies que contre les textes des chansons profanes et contre ceux qui les débitaient. Parmi les différents spectacles et divertissements qui étaient offerts aux classes aisées aussi bien qu'au peuple, nuls n'étaient plus en faveur que les productions des mimes. Elles étaient de genre divers28. Certains débitaient des pièces de poésie qui n'étaient pas sans valeur, d'autres chantaient des couplets grossiers et licencieux. Au début du vie siècle, Cassiodore parle avec enthousiasme des pantomimes données à Ravenne, accompagnées, comme au temps d'Auguste, de chœurs et de jeux d'instruments divers29. Mais, en général, le repertoire était formé de pièces burlesques et de caractère grossier, émaillées de chansons avec des paroles légères ou même ordurières. Ωδαὶ πριϰαὶ, ἃσματα σατανιϰά, cantus diabolici sont les expressions qui reviennent toujours sous la plume des auteurs chrétiens quand ils parlent de ces chants. Les chefs des communautés chrétiennes ne se lassent pas de faire remarquer le danger moral que courent ceux qui vont aux spectacles. En Occident aussi bien qu'en Orient, partout se sont les mêmes plaintes.

« Il y a des villes, dit Saint Basile, où, du matin au soir, on réjouit ses yeux aux spectacles de tout genre donnés par les histrions. Et, en vérité, plus les gens entendent des chants lascifs et pernicieux, qui éveillent dans les âmes des désirs impurs et voluptueux, plus ils en demandent. Beaucoup trouvent que les habitants de ces villes sont bienheureux… sans songer que les théâtres avec des spectacles fastueux sont pour les spectateurs une école publique d'immoralité30, et que les mélodies harmonieuses des auloi et les chants lascifs se nichent dans les âmes des auditeurs et leur enlèvent tellement le sentiment de la pudeur, que ceux-ci cherchent même à imiter les mouvements des joueurs de cithare et de chalumeau. »31

S'adressant aux jeunes gens, le même auteur dit : « La pureté de l'âme consiste, pour le dire une fois pour toutes et clairement, dans le mépris des jouissances sensuelles. Ne permettons pas à nos yeux de prendre plaisir aux sottes exhibitions des saltimbanques ou à l'aspect excitant des corps (nus), fermons nos oreilles à des chansons qui pervertissent l'âme. Car des passions serviles et basses sont généralement engendrées par cette sorte de musique. Recherchons plutôt cet autre genre de musique qui conduit au bien et dont se servait aussi David, le poète des chants sacrés… Que l'on écoute de la bonne et saine musique ou de la mauvaise, cela a une grande importance, Ainsi, vous ne prendrez pas plus part à la musique qui règne actuellement qu'à une autre turpitude32.

Première partie, p. 88-94 ; seconde partie, p. 95-100.

Notes

1. Comp. Chaignet, Histoire de la psychologie des Grecs, V, p. 3-4. — Gaston Boissier, La fin du paganisme, 1, 154, 249.

2. Cf. De Faye, Clément d'Alexandrie, Paris 1898, p. 126 et ss. — On trouvera les principaux passages (des livres I et VI des Stromata) dans lesquels Clément réfute les idées des ennemis des sciences cités dans la dissertation de \Vilhelm Wagner, Die griechische Bildung nach Clemens von Alexandrien, (Zeitschr. f. wissenschaftl. Theotogie, XLV, Leipzig 1902.)

3. Stroma/a I, 30 ; reproduit en partie les idées de Philon De congr.rud. 79.

4. Strom. I, 100. Citation de Pindare. Philodème de Gadare l'applique à la musique.

5. Strom, I, 93.

6. Strom. VI, go.

7. Paedag. II, 44.

8. Pédagogue 41, r.

9. Le xαριxόν μελος était un chant de lamentations pour les funérailles, le mode lydien, celui des cérémonies funèbres.

10. Rep. III, 398 E.

11. Athénée, Deipnosoph, XIV, 635, 638.

12. Strom. VI, ii.

13. On attribuait à Olympe le Phrygien, aulète plus ou moins énigmatique, l'invention du genre enharmonique. Primitivement ce n'était qu'un diatonique simplifié, une octave dorienne réduite à sept degrés, l'échelon situé immédiatement au-dessus du demi-ton le plus grave étant supprimé. Plus tard, mettant à profit le mécanisme des instruments de la famille de l'aulos, les musiciens avaient dédoublé le demi-ton en deux quarts de ton, intervalle indéterminé. Le genre enharmonique resta exclusivement affecté à la musique d'autos, le chromatique à la citharistique. Mais, tandis que l'enharmonique récent avait peu à peu disparu de la pratique, le genre primitif resta en usage très longtemps. C'est du moins ce que pense Gevaërt : « Les deux nomes apolliniques découverts dans les fouilles françaises de Delphes (en 1894) nous ont apporté la preuve évidente de l'emploi effectif de l'échelle attribuée à Olympe, et nous démontre le prestige dont ce type mélodique était encore entouré au IIe siècle av. J.-Chr., alors que l'enharmonique artificiel n'existait plus qu'à l'état de fiction théorique ». (Probt. d'Arist. p. 94, note 1.) Il ne serait donc pas impossible que Clément ait encore entendu des compositions écrites dans ce genre.

14. Ad Ephes. c. V. Homil. 20.

15. Cf. ce que dit Clément d'Alexandrie, Pédag. III, 80.

16. Cf. p. ex. Clément d'Alexandrie, Pédag. II, 4, 1. — Isidore de Peuse, Ep. I, 456.

17.Poiit. VIII, 7.

18. Pl'Jag. II, 41.

19. De spectaculis, ch. 7.

20. Adversus nationes II, 42. — Saint Augustin mentionne le scabillum. que les musiciens chaussaient au théâtre pour marquer le rythme, au début du IIIe livre du De musica : « velut cum symphoniaci scabilla et cymbala pedibus feriunt, certis quidem numeris et his qui sibi cum aurium voluptate junguntur… »

21. Epist. 107.

22.Oratio 5, 25. P. gr. 35, 708-9.

23. Hatret. fab. IV.

24. Quaestiones et esponsiones 118 Cf. Harnack, Texte u. Untersuch, z. Gesch. d. altchr. Lit., Neue Folge, VI. Band (1900), p. 35 et 131. — Harnack traduit κρόταλον par « Stampfen » ; mais ce terme désigne généralement une crécelle, instrument très en usage en Orient.

25. « Μή αύλοΐς κάί κτθαραις τήν άκοήν έκθηλύνωμε. » (Depoenit.etjudicio, cité : Lucius-Anrich, Die An/ange des Heiligenkults, Tübingen, 1904, p. 232, n 2.)

26. 7.Lucius-Anrich, ibid.

27.Cf. entre autres : Saint Augustin, Serm. 311 5.

28. Cf. Grysar, Der romische Mimus, 1854. — Reich, Der Mimus.

29. Var, IV, 51.

30. Cf. aussi Tertullien, De spectaculis, c. 17.

31. ln Hexaëm., Hom. IV, 1.

32. Sermo de legendis gentilium libris ad adolescentes (Migne P. gr. 31, col 581 et s.

Première partie, p. 88-94 ; seconde partie, p. 95-100.

À propos - contact |

S'abonner au bulletin

| Biographies de musiciens | Encyclopédie musicale | Articles et études | La petite bibliothèque | Analyses musicales | Nouveaux livres | Nouveaux disques | Agenda | Petites annonces | Téléchargements | Presse internationale | Colloques & conférences | Collaborations éditoriales | Soutenir musicologie.org.

À propos - contact |

S'abonner au bulletin

| Biographies de musiciens | Encyclopédie musicale | Articles et études | La petite bibliothèque | Analyses musicales | Nouveaux livres | Nouveaux disques | Agenda | Petites annonces | Téléchargements | Presse internationale | Colloques & conférences | Collaborations éditoriales | Soutenir musicologie.org.

Musicologie.org, 56 rue de la Fédération, 93100 Montreuil, ☎ 06 06 61 73 41.

ISSN 2269-9910.

Jeudi 17 Avril, 2025