Alkan Charles Valentin

1813-1888

Morhange Charles (Henri) Valentin

[ catalogue des œuvres et partitions à télécharger ] [ bibliographie ] [ discographie ] [ documents ]

Morhange Charles Valentin, né le 30 novembre 1813 à Paris (rue de Braque), mort le 29 mars 1888 à Paris. Compositeur et pianiste.

Son père dirigeait une école élémentaire réputée pour son enseignement musical (rue des Blancs-Manteaux à Paris). Second de six enfants, il entre à 6 ans au conservatoire de Paris, où il étudie le piano avec Zimmermann. Il donne ses premiers concerts à 12 ans.

Deux soirées musicales ont eu lieu dimanche et lundi dernier. La première, qui était donnée par le jeune Alkan, a eu lieu dans les salons de M. Pape, l'un de nos premiers fabricants de piano. On y a remarqué particulièrement un rondeau de concerto pour le piano, avec orchestre, composé et exécuté par le jeune bénéficiaire avec une énergie et un fini qui tiennent du prodige, si on considère son âge. Il y a de fort jolies choses dans son rondeau, et l'on ne se douterait nullement que c'est l'ouvrage d'un enfant.

Fétis, dans « La Revue musicale » (II, 2, 49), janvier 1828, p. 592.

Il obtient le premier prix pour le piano en 1824, pour l'harmonie en 1827, pour l'orgue en 1834. De 1829 à 1836 il est répétiteur pour le solfège au Conservatoire.

La famille est musicienne. Sa sœur aînée, Céleste entre au conservatoire à sept ans et obtient le premier prix de solfège à 11 ans. Son frère, Napoléon (Mohrange dit Alkan) obtient un second prix de Rome derrière Joseph Charlot en 1850 et sera professeur au Conservatoire de Paris ainsi qu'un autre de ses frères.

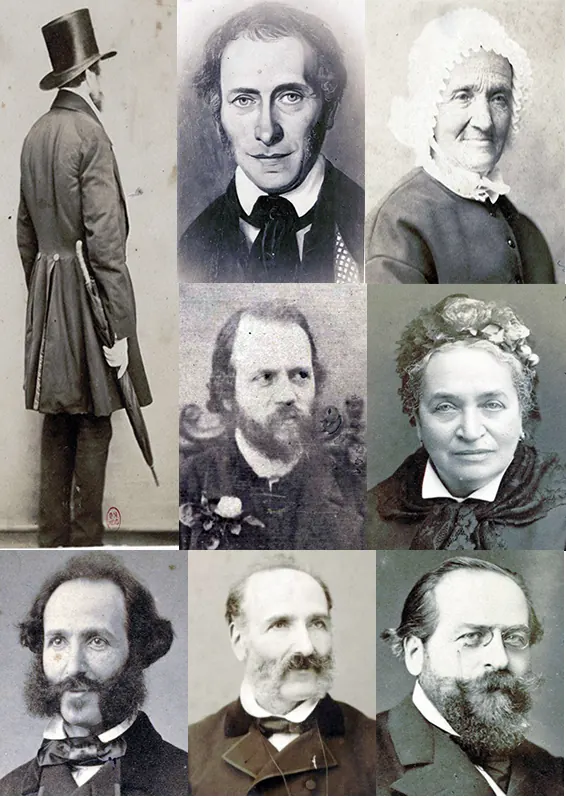

Alkan Morhange, le père, Julie Alkan, la mère, Alkan vers 1860, Céleste Alkan, la sœur, Napoléon Alkan, Napoléon Alkan en 1906, Elie Delaborde (1839-1913), le fils.

Alkan Morhange, le père, Julie Alkan, la mère, Alkan vers 1860, Céleste Alkan, la sœur, Napoléon Alkan, Napoléon Alkan en 1906, Elie Delaborde (1839-1913), le fils.

A 24 ans il a la renommée d'être le meilleur pianiste français. Zimmerman l'introduit dans le monde parisien. Il devient l'ami de Victor Hugo, de Chopin, de Delacroix. Liszt l'admire. Son premier nocturne lui vaut le surnom de Berlioz du piano mais il fait aussi découvrir Bach au public parisien. Le tout Paris court ses rares concerts et ses cours privés de piano (il partage les élèves avec Chopin, avec de très hauts tarifs).

Au milieu des année 1830, il s'installe au n° 10 du très à la mode Square d'Orléans, non loin de Zimmermann, de Chopin, Marmontel, Joseph d'Ortigue. L'amitié d'Alkan et de Chopin est parfois évoquée. Le 3 mars 1838, Chopin participe à la création de la 7ème symphonie de Beethoven dans sa transcription à deux pianos à huit mains. Peut-être cela se fait-il par l'entremise de Zimmermann qui est depuis plusieurs années un ami de Chopin. En 1845, chopin décline l'invitation à reproduire le même concert. Quand Chopin trop malade ne peut plus sortir, Alkan est parmi les fidèles qui le veillent. Delacroix, le grand ami de Chopin, note, dans son journal, à plusieurs reprises sa présence. Chopin avait de la considération pour la pédagodie d'Aklan. D'après Marmontel, après la mort de Chopin, plusieurs de ses élèves prirent leurs leçons avec Alkan.

En 1832, il obtient un second prix de Rome derrière Ambroise Thomas.

En 1838, après la publication de ses Trois Grandes études opus 76 il se retire de la vie publique (pour traduire la Bible ? qu'il rêvait de mettre intégralementen musique).

En 1844 il reprend les concerts. Il espère succéder à Joseph Zimmermann au Conservatoire de Paris, mais c'est Marmontel qui obtient le poste. Il quitte de nouveau la vie publique après 1848 et y revient en 1855 avec la publication de ses Douze études dans les tons mineurs opus 39.

En 1873, il débute une série de Petits concerts consacrés à des compositeurs oubliés ou négligés comme Rameau, Bach, Haydn, et Mozart, Beethoven. Il serait mort écrasé par sa bibliothèque, et ajoute la légende, en y prenant le Talmud. Officiellement il s'agit d'un accident domestique sans plus de précision.

Son testament (conservé sous la cote « Dos. 1 » au département de la musique de la Bibliothèque nationale de France), déposé chez un maître Michelez, notaire domicilié au 50 avenue de Wagram le 12 avril 1888 fait état de sa volonté de léguer ses livres et sa musique à son frère Napoléon à condition qu'il en autorise la copie à ceux qui seraient intéréssés par le piano à pédales ou grand orgue. Il dit avoir détruit la plus grande partie de sa correspondance, des pièces de musique et littéraires. Que certaines de ses partitions sont à son cabinet de chez Erard à qui appartient son piano à pédalier (on ne sait aujourd'hui ce que sont devenus ces documents.)

Il lègue 400 francs de rentes à l'Association des musiciens du 11 rue Bergère à Paris en une propriété, l'usufruit devant revenir à Elie Miriam Delaborde (son fils « naturel »). Mais dans un codicile il dénonce ce leg pour le reporter au profit de la Société de patronage des ouvriers et apprentis israélites (4 bis rue des rosiers), reconnue d'utilité publique depuis 1878.

Il propose une rente annuelle de 800 francs à la Sections de musique de l'Institut pour la fondation d'un concours annuel de piano à clavier de pédales qui devrait débuter 4 années après sa mort.

Il propose également, toujours au premier chef à la Section de musique de l'Institut une seconde rente de 1 800 francs pour la fondation d'un concours international de cantates pour chœur et orchestre sur un sujet tiré de l'ancien testament. Ce concours serait ouvert aux français comme aux étrangers, mais pas aux femmes.

Son fils Eraïm Miriam dit Elie Delaborde (1839-1913) est concertisrte et professeur de piano. Sa sœur Céleste épouse un Mayer-Marix dont la famille distribuait et fabriquait des instruments mécaniques sous la marque Mayermarix (146 rue Montmartre et 46 / 48 passage des Panoramas à Paris)

Documents

CH. Valentin Alkan aîné, étude Psycho-musicale, par Alexandre de Bertha (1909)

Ce fut au commencement de 1872 que M. Elie Delaborde, le superbe pianiste et l'éminent professeur du Conservatoire me présenta à Alkan, avec un empressement plutôt rare, malheureusement chez les confrères.

J'avais fait sa connaissance l'année précédente à Londres, chez Walter Bache, mon ancien condisciple de chez Liszt [voir mon article Franz Liszt dans le Mercure Musical du mois d'octobre 1907] dans une soirée où nous étions vingt-deux pianistes, parmi lesquels Silva, l'improvisateur hollandais, Jacques Bauer, etc.

Ma présentation à Alkan eut lieu dans ses appartements, au numéro 29 de la rue Daru ; car il en avait deux pour ne pas être importuné par le bruit des voisins : l'un au premier où il couchait et travaillait, et l'autre, au-dessus, servant de cabinet de toilette, de bibliothèque et de débarras.

On m'a raconté plus tard, que dans le principe il avait eu à sa porte d'entrée une sonnette, composée de trois clochettes, accordées en Do, Mi, Sol, destinée à charmer le visiteur, mais l'effrayant plutôt par son vacarme. De mon temps, elle n'existait plus.

Les excentricités étaient d'ailleurs assez nombreuses chez lui, en dehors de celle-là. Quand Delaborde et moi, nous lui fîmes notre visite, à une heure de l'après-midi, il était encore à déjeuner, à une petite table très proprement dressée et installée à côté de son piano. Il nous apprit de suite qu'il faisait sa cuisine lui-même, avec du beurre qu'il achetait aussi lui-même chez son fruitier ordinaire, dans le quartier des Halles-Centrales. Car il avait aussi mauvais estomac; qui digérait difficilement, et qui lui aurait joué mauvais tour, pensait-il, si les alimiments eussent été le moins du monde frelatés. Or il avait la conviction qu'une personne salariée était forcément fraudeuse.

Si se laisser absorber par des considérations pareilles eût déjà passé pour une bizarrerie chez un homme à l'abri du besoin, à plus forte raison devait-on être étonné de la trouver chez Alkan, que son art aurait dû élever au-dessus de ces détails prosaïques et don't la recherche du langage et de tenue faisait un parfait home du monde, gardant la correction gourmée du temps de Louis-Philippe. Je ne l'ai jamais vu autrement vêtu qu'en habit ou en redingote noirs avec cravate blanche et chapeau haut de forme même quand il allait faire en fiacre ses achats pour la cuisine. Quand à sa conversation, elle était irréprochable comme expressions et très variée comme fond, car, en sa qualité de fils d'un chef d'institution, il avait des notions générales suffisantes pour aborder n'importe quel sujet. Et il faut croire que sous la Restauration les instituteurs n'étaient pas d'opinions aussi avancées que maintenant, car chez lui les idées réactionnaires semblaient être innées, son idole politique étant le Napoléon III des Rouher et des Morny.

Mais son attachement au Second Empire n'avait pas seulement un caractère politique. Il se souvenait toujours avec beaucoup d'attendrissement de l'accueil aimable qu'il avait reçu chez la princesse de la Moskova, au temps où il passait pour un enfant prodige, à l'âge de 13 à 14 ans, lorsque cette grande dame le faisait entendre dans ses soirées musicales à cette époque presque uniques à Paris. Ces souvenirs agréables avaient une ombre cependant : Alkan raconta plusieurs fois combien il avait été affligé le soir où il avait entendu jouer le jeune Franz Liszt dont la virtuosité déjà étonnante, l'avait rejeté au second plan. Il en avait pleuré de dépit pendant toute la séance et la nuit suivante il n'avait pu fermer les yeux. Petite « tempête sous le crâne » d'un adolescent, qui n'empêcha pas les bonnes relations ultérieures des deux rivaux momentanés. Elles subsistèrent jusqu'à la mort du « roi des pianistes » qui n'omit pendant aucun de ses séjours à Paris de rendre visite à son camarade de jeunesse.

Une amitié plus étroite lia ce dernier à Frédéric Chopin, non seulement parce que celui-ci vivait ordinairement à Paris, tandis que Liszt n'y faisait que des apparitions passagères entre ses voyages triomphaux dans les différentes capitales de l'Europe, mais parce qu'Alkan se sentait subjugué par le génie du grand compositeur franco-polonais, au souvenir duquel il voua du reste un véritable culte, jusqu'à son dernier jour.

En dehors de lui, il me semble qu'il ne me parla d'aucun autre ami, bien qu'il eût fréquenté avec assiduité la plupart des célébrités musicales de son temps. Parmi les personnes qu'il n'aimait pas au contraire, il faut que je mentionne spécialement Marmontel père, à cause de qui il fut sacrifié au Conservatoire, où sa place était tout indiquée cependant, et encore dans les rangs des professeurs les plus illustres.

Par suite de l'échec ainsi subi, il fut privé de la satisfaction si méritée d'être décoré, omission coupable de l'administration des Beaux-Arts où l'on ne récompensait jadis que les talents officiellement estampillés.

J'ai fait tout mon possible pour réparer cette injustice, vantant son savoir et sa carrière artistique si dignement remplie partout où j'ai cru qu'on pouvait lui être utile à cet égard. Au ministère, on me répondit une année, qu'il n'y avait qu'une crois à donner et que celle dont on disposait était déjà promise à un employé du Conservatoire ! Une autre fois je croyais déjà tenir pour Alkan l'objet tant convoité, quand il en rendit lui-même l'obtention impossible. Car voilà ce qui est arrivé.

Les Parisiens de ma génération se rappellent encore certainement le comte Ferdinand de Beust, l'ambassadeur d'Autriche-Hongrie, si populaire à la fois dans le monde officiel républicain et dans les faubourgs de Saint-Germain, du temps de la première présidence de M. Jules Grévy (de 1878 à 1882). C'était un homme très spirituel, qui préférait la plaisanterie bon enfant à la froideur compassée, habituelle aux diplomates, heurtant ainsi la pruderie de plus d'une âme mesquine, pour laquelle une attitude ennuyeuse est obligatoire pour quiconque occupe une telle situation.

En sa qualité de Saxon pur sang, le comte de Beust avait, outre ses capacités politiques si utiles à la consolidation de la monarchie austro-hongroise, un penchant très prononcé pour la musique. Sa mémoire était surtout remplie de bribes de mélodies qu'il évoquait inconsciemment lorsqu'il se mettait devant son piano ; d'où son erreur de croire qu'il improvisait des œuvres originales. Pour les rendre viable au point de vue musical, il eut recours à mon expérience, sur la recommandation bienveillante Ch. de Kuefstein, son premier conseiller, le prototype du grand seigneur autrichien, et comme notre collaboration obtint quelque succès, je devins rapidement favori de l'ambassadeur, au grand déplaisir de beaucoup de jaloux et au profit de plus d'un de mes amis.

En cette qualité je circulai à l'ambassade comme chez moi, assistant non seulement aux dîners et aux réceptions, mais même aux visites que l'ambassadeur recevait dans la journée.

Au commencement du mois d'octobre 1879, j'eus ainsi l'occasion de rencontrer chez lui fortuitement le prince Orloff, l'ambassadeur de Russie, dont la femme était une princesse Troubetzkoï, jadis élève d'Alkan. Le comte m'ayant très affectueusement présenté à l'influent diplomate, je pris sur-le-champ la résolution de faire auprès de lui une démarche décisive dans l'intérêt de l'artiste sacrifié.

— Monseigneur me permettra de lui dire, fis-je, qu'il ignore probablement quelque chose; le concernant indirectement.

— Et, qu'est-ce que c'est donc, Monsieur ? interrogea le prince avec quelque hauteur.

— Que mon excellent ami Alkan, le grand musicien, n'est pas décoré !

— Ce que vous dites là n'est pas possible !

— C'est pure vérité Monseigneur !

— Eh bien ! cela ne le restera pas, je vous en réponds, car je veux m'occuper dès demain de la réparation de cette injustice !

Après m'être confondu en remerciements anticipés, je ne fis qu'un bond de la rue Las Cases jusqu'à la maison Erard pour prévenir Alkan de cette bonne nouvelle. Il l'accueillit avec beaucoup de joie apparente, mais au fond il n'en fut pas très enchanté, probablement parce qu'il se sentait humilié par mon initiative. En tout cas, il fit échouer la sincère bonne volonté du prince qui alla neuf fois chez lui sans pouvoir le joindre ? Alkan lui rendit ses visites neuf fois sans le rencontrer. La dernière fois l'huissier lui fit remarquer qu'il était inutile de venir dans l'après-midi parce que son Excellence sortait toujours à deux heures.

— C'est fâcheux ! car moi, je digère justement jusqu'à deux heures ! fut lé réponse stupéfiante de l'original incorrigible. Et sa croix de la Légion d'honneur de tomber à l'eau.

Évidemment de ne pas l'avoir était un chagrin pour Alkan, mais de quelle attaque de rage n'eût-il pas souffert, s'il eût été encore de ce monde quand on décora son frère Napoléon, professeur du Conservatoire, avec qui il était à couteaux tirés, pour des raisons que ni l'un ni l'autre ne voulurent jamais m'avouer. Gustave, leur frère cadet, était au contraire le Benjamin de mon ami, non seulement à cause de sa gentillesse mélancolique, mais aussi à cause de sa serviabilité. C'était lui qui s'occupait de l'organisation matérielle des concerts de son frère : impression des programmes, numérotage et distribution des billets, surveillance de la salle et du personnel pendant l'exécution. Aussi après sa mort prématurée, survenue en 1877, je crois, vit-on cesser la série des « Six petits concerts » qu'Alkan donnait annuellement à l'ancienne salle Erard, salle du rez-de-chaussée. Il introduisit sur leur programme l'innovation mirifique de minuter la durée des morceaux : moyen pratique évidemment pour pouvoir arriver juste au moment voulu, ou pour indiquer aux serviteurs de venir prendre leurs maîtres à l'heure précise, mais moyen gênant aussi pour l'auditeur qui est forcément distrait par cette indication par trop rigoureusedes arrêts, rappelant involontairement l'horaire des chemins de fer.

Mais abstraction faite de ce détail ridicule, les « Petits Concerts » étaient on ne peut plus intéressant aussi bien par le choix des œuvres qu'Alkan y faisait entendre, que par les artistes qui lui prêtaient leur concours : Alard de Vroye, Mme Viardot, Mme Szarvady, et d'autres encore. Naturellement l'organisateur des concerts en réservait la part la plus importante pour lui-même, se faisant valoir soit comme compositeur, soit comme exécutant. En cette dernière qualité, qu'il jouât du piano ou du pédalier, il avait à lutter contre une timidité qui le paralysait quelquefois complètement. Un soir, il fut obligé, par exemple, après s'être modestement excusé auprès de son auditoire — de recommencer à deux reprises la Toccata en fa de Bach.

Pour combattre cette timidité, il faisait des auditions bi-hebdomadaires, les lundis et les jeudis dans l'après-midi au salon que la maison Erard avait mis à sa disposition depuis sa jeunesse. Quoique j'y aie conduit tous mes amis, il me demanda encore de le présenter dans les maisons où j'étais reçu. Ce fur ainsi que je le conduisis chez Maurice Richard, l'ancien ministre des Beaux-Arts et chez Madame Émile Fourchy, sa sœur. Seulement, Alkan ne voulait rester dans les soirées que de 9 à 10 heures, c'est à dire justement avant l'arrivée du monde, devenant ainsi plutôt un embarras qu'une distraction artistique. Il venait chez moi avec la même ponctualité, la poussant à un tel point qu'entendant sonner 10 heures, il était capable de s'en aller au milieu de la conversation la plus intéressante, au grand scandale des personnes rigoristes comme mon pauvre défunt ami, le général Hippolyte Bernard, qui ne lui pardonna jamais de l'avoir quitté une fois dans des conditions pareilles sans même lui avoir dit adieu.

On comprendra aisément que ces manières n'étaient pas faites pour lui créer et lui conserver des amitiés. Pendant les dernières années de sa vie, il devint de plus en plus invisible et solitaire ; il pensa même à frustrer de son héritage ceux qui y avaient des droits incontestables. Ce fut ainsi qu'il me parla pendant un certain temps de léguer à l'État tout son avoir afin que les intérêts lui permissent de fonder au Conservatoire une chaire nouvelle pour l'enseignement du pédalier (piano muni comme l'orgue d'une rangée de touches pour les pieds). Croyant à la fin que sa décision était irrévocable, j'ai accepté un jour la mission d'en avertir l'administration des Beaux-Arts, notamment M. le baron Eugène des Chapelles, alors chef du bureau des théâtres, et de prendre avec lui un rendez-vous pour la présentation d'Alkan. Mais le jour fixé, nous l'attendîmes vainement à la rue de Valois ; il n'y vint pas, me mettant dans le plus grand des embarras à l'égard de M. des Chapelles. Heureusement celui-ci me connaissait de longue date et il comprit que le coupable n'était pas moi, mais l'humeur fantasque de mon vieil ami. En effet, je le trouvai quelques instants plus tard à la maison Erard, tranquillement installé & devant son piano. Pour toute excuse il me dit qu'il avait changé d'avis !

La mort le surprit le 30 mars 1888, dans une situation engendrée per ses habitudes insolites. On le trouva étendu et inanimé dans sa cuisine, devant son fourneau qu'il avait voulu probablement allumer pour faire cuire son repas du soir, après avoir passé, comme à l'ordinaire, son après-midi à la maison Erard. Son enterrement eut lieu selon le rite israélite, le 1er avril, dimanche de Pâques, circonstance à cause de laquelle il n'y eut que quatre étrangers pour lui faire la dernière conduite : M. Blondel, le chef de la maison Erard, Maurin, le grand violoniste, M. Isidore Philip, alors jeune pianiste, actuellement professeur au Conservatoire, et moi. Et sa disparition passa inaperçue ; les journaux en parlèrent à peine. Châtiment quelque peu mérité, car il n'avait vécu que pour lui, pour satisfaire ses fantaisies, sans vouloir s'acquitter envers la société de la dette que lui doit tout homme possédant comme lui des qualités exceptionnelles et pouvant, par conséquent être un apôtre de l'art.

La seule excuse est, qu'il ne l'a pas fait avec préméditation, puisqu'un jour il s'est écrié devant ma femme : « Est-ce curieux que les gens de talent croient être obligés de ne pas vivre comme le reste du monde ! »

Avant d'aborder l'analyse de la valeur d'Alkan en tant que musicien, il faut que je fasse encore le récit d'une de ses originalités. Elle donne la mesure de sa soif inextinguible de savoir et de ses aspirations inlassables vers l'idéal. Il m'est permis de citer, malgré ce qu'elle peut avoir de flatteur pour moi, puisque, dans l'espèce, je n'ai été en somme que l'interprète des enseignements de mes professeurs allemands et hongrois. Je lui en communiquai quelques-uns à ses séances hebdomadaires ; ils l'ont tellement intéressé qu'à l'automne, 1873, il me pria de venir le voir régulièrement. Nous choisîmes; à cet effet, l'après-midi des samedis et nous y échangeâmes nos idées au sujet de l'exécution des morceaux qu'il me faisant entendre. Au bout d'un certain temps, il prit tellement goût à ces entretiens où je lui fis connaître le peu que j'avais appris en Allemagne et en Italie, que, finalement, il me demanda la permission de rétribuer selon ses moyens le temps que je lui consacrais ainsi. Dès lors, il me mit chaque samedi, une pièce de dix francs sur le piano. Je l'acceptai, parce que je sentis qu'il aurait mal interprété mon refus, vu notre différence d'âge.

Tant que durèrent ses « Petits concerts » je collaborai donc à la composition de leurs programmes — à cet égard, il était cependant autoritaire — et au perfectionnement de l'interprétation. C'est ainsi que j'eus l'occasion de me rendre compte de l'horizon immense de ses connaissances musicales. Il était chez lui dans toutes les écoles du passé, et comme sa mémoire ne l'abandonnait jamais, les innombrables morceaux qu'il avait étudiés jadis, formaient son répertoire constant, d'une variété extraordinaire.

Et, si c'est un mérite incontestable aujourd'hui encore où, grâce aux éditions complètes ou populaires, les chefs-d'œuvre de l'art musical sont à la portée de tous, combien ne l'était-ce pas d'avantage chez Alkan appartenant à une génération musicalement arièrée au possible. J'en sais quelque chose moi-même, puisque dans le premier concert payant auquel j'ai assisté à Paris, au mois de mai 18645, à la Salle Pleyel, j'ai entendu un concerto de Cramer pour piano qu'à cette époque-là on n'aurait pas osé jouer au Conservatoire de Leipzig dans une soirée d'élèves et que maintenant, on ne ferait pas étudier dans les classes préparatoires du Conservatoire de Paris.

Eh bien ! au milieu de cette Boétie musicale, Alkan se plongeait non seulement dans l'exploration des dernières sonates de Beethoven, du « Beethoven avancé » (comme disait Mme Caruël de St-Martin, cette élève préférée d'Alkan qui fut plus tard l'une des victimes de la catastrophe du Bazar de la Charité [1]), mais aussi les compositions de Sébastien Bach, alors absolument inconnues en France. Dans l'espoir de se les assimiler mieux, étant écrites en grande partie pour l'orgue, il se voua à l'étude du pédalier, au moyen duquel on peut remplacer le premier jusqu'à un certain point, sinon comme intensité et comme variété de timbres, du moins comme interprétation intégrale de la pensée du compositeur.

Certes, être ainsi en avance sur son entourage témoignait en faveur des tendances évolutionnistes du talent d'Alkan qui les devaient exclusivement à lui-même. Mais étant isolées, peu comprises et peu encouragées, elles avaient un caractère factice, artificiel qui influait défavorablement sur son exécution, la rendant très souvent exagérée aussi bien dans les mouvements que dans les nuances. Il ressemblait à ces personnes qui apprennent une langue vivante étrangère dans la grammaire, dans l'entendre parler, et dont la prononciation est peut-être conforme aux règles, mais reste toujours heurtée et raide. Elles attachent de l'importance à ce qui n'en a nullement dans la pratique, et elles négligent au contraire les exceptions consacrées par l'usage et qui sont d'un emploi courant.

Or, moi, je n'avais pas seulement des notions traditionnelles généralement répandues en Allemagne, qui pouvaient déjà lui être utiles, mais aussi les commentaires de l'école néo-allemande, en beaucoup de cas instructifs et toujours intéressants. Les souvenirs de la correction classique de Moscheles, de Ferdinand David et de Hauptmann, la méthode analytique de Hans de Bülow et les envolées de Liszt et de Rubinstein, étaient encore fraîchement gravés dans ma mémoire et mes réflexions procédant de celles de ces maîtres incontestés, lui révélaient des points de vue inattendus d'où il voyait sous un angle tout nouveau les morceaux les plus anciens de son répertoire et même ses propres compositions. J'attirai son attention sur les effets que l'on obtient, quand on reconstruit un morceau, comme un tout organique, après l'avoir disséqué tant sous le rapport des idées et des motifs que sous celui de son contour d'ensemble. Pendant la préparation de ses programmes, je m'occupais, au contraire, spécialement des nuances et des mouvements, en lui faisant comprendre qu'uns certaine brusquerie est souvent à sa place à cet égard, surtout chez Beethoven. Chez Bach il est important de s'abstenir de « crescendo » et de « decrescendo », car dans ses morceaux formés de blocs de « forte » et de « piano » il y n'y a de place que pour les oppositions tranchées.

Et si l'isolement musical d'Alkan lui était très défavorable déjà au point de l'exécution, combien ne le devint-il pas davantage à celui de ses compositions, qui sont en majeure partie d'une inégalité désespérante. On sent qu'il a l'instinct de toutes les élévations, qu'il s'abreuve aux sources les plus pures et les plus saines de l'art, mais s'apercevant qu'il est incompris, il s'effraie, il semble douter de son idéal et de ses forces, et pour obtenir le pardon de son public déconcerté, il se prête aux pires concessions. Il rêve les hauts faits de la Révolution et de l'Empire et finit par servir dans la garde nationale ! Il traverse l'Europe d'un bout à l'autre, en imagination, il cherche des inspirations dans les émotions religieuses et les récits de la mythologie, et, en réalité, il est plus casanier que le bourgeois le plus sédentaire de la capitale, et il se laisse tyranniser par les menus détails de la vie journalière !

De là les cahots de son style, tantôt savant jusqu'à la pédanterie, soigné jusqu'à l'afféterie, tantôt terre-à-terre, vulgaire et tapageur. De là, d'une part, son originalité poussée jusqu'à l'extravagance dans la forme et le caractère de ses morceaux — n'en a-t-il pas écrit un pour le piano ayant plus de cent pages et un pour le pédalier « à quatre pieds seulement » — et, d'autre part, cette manie d'imitation servile, n'a-t-il pas copié le premier cahier des Romances sans paroles de Mendelssohn dans le premier cahier de ses Chants en employant les mêmes tons, les mêmes allures ? Ses transcriptions pour piano ou pour pédalier suivent de près celles de Liszt, faisant deviner d'autant mieux que l'idée lui en venait du « roi des pianistes », que, parmi ses transcriptions, on rencontre celles des marches à quatre mains de Schubert ; or, ce sont les mélodies de celui-ci que Liszt avait transcrites de préférence.

Et cependant il a aussi une note à lui, c'est incontestable. Une note, si l'on veut, très estompée, très timidement indiquée, mais qui se fait jour à travers toutes ses hésitations, tous ses tâtonnements, malgré ses efforts pour donner le change sous ce rapport. Il révèle un côté de l'âme hébraïque qui en est incontestablement le plus grand ; il a quelque chose de biblique dans ses Prières. Sa ferveur prolixe rappelle les effusions des prophètes et quand il enfle la voix, on croit entendre ces invocations à Jéhovah, l'inflexible, qui punit les crimes des pères en frappant leur descendance jusqu'au septième degré !

Il y avait là une veine magnifique à exploiter, car Mendelssohn n'est que le chantre des sensualités et de la fantaisie israélites et ne semble penser à Samson et aux Philistins que dans son incomparable Chant populaire en la mineur qui est, il est vrai, le cri de guerre le plus féroce qu'on puisse imaginer.

La crainte d'Alkan de dévoiler ainsi sa personnalité réelle est incontestablement l'effet de la trop bonne éducation. Elle est, et elle a été surtout en France, contraire au développement de toute initiative individuelle particulière. Meyerbeer ne cachait pas moins sa race, non pas par peur, puisqu'en son temps Wagner n'avait pas encore commencé sa campagne antisémite, mais parce qu'il ne voulait pas se singulariser non plus. Le tempérament juif n'est pas très accusé dans La Juive de Halévy elle-même : on y assiste à la cérémonie pascale des Israélites, mais la musique en est néanmoins plutôt française en général.

Cette réserve est d'autant plus surprenante chez Alkan, qu'il assistait de près au triomphe qualicativement, sinon quantitativement immense de la musique de Chopin, saturée d'éléments slaves. Il aurait pu le prendre pour modèle, et ramassant la harpe de David vibrante encore au bout de trois mille ans, rattacher à la musique moderne le trésor mélodique hébreu — et reconstituer le milieu musical dans lequel s'épanouissait jadis la floraison impérissable des psaumes. Mais, étant en mesure de comprendre le grand compositeur franco-polonais, Alkan en fut tellement fasciné, qu'il dut le croire inimitable, et ne sut pas en déduire la véritable signification. Ayant eu souvent l'occasion de l'entendre, il fut séduit plutôt par les qualités du pianiste que par celles du compositeur.

Sous ce rapport, il eût été juste que je lui payasse, moi aussi, nos entretiens. Répondant obligeamment à mes nombreuses questions et me jouant successivement et plus d'une fois tous les chefs-d'œuvre de son immortel ami, il m'initia à la plupart des secrets de son exécution, depuis soixante ans bientôt ensevelis dans sa tombe. Ils se réduisent, à vrai dire, à la conclusion qu'il ne faut pas traiter Chopin comme un romantique ou un réformateur, mais au contraire comme un classique endurci qui, par la force des choses, est poussé au défrichement des domaines de l'art, restés incultes jusqu'à son arrivée. C'est dire que pour l'interprète des œuvres de Chopin le jeu classique est indispensable. En le prenant pour base, il ne doit donc considérer ses amplifications, quelque géniales qu'elles soient, que comme des accessoires, à la rigueur susceptibles d'être supprimés, et en tout cas dépourvus de tout droit d'empiéter sur le fond lui-même de la composition. Partant de là, les rubatos que la plupart des pianistes se permettent de faire dès qu'il s'agit d'une composition de Chopin, ne sont admissibles qu'aux endroits où ils sont expressément indiqués par l'auteur. Pour prouver la véracité de cette assertion, Alkan me répéta maintes fois l'axiome suivant, professé par Chopin lui-même : «La main gauche doit être le chef d'orchestre, à qui il incombe de régler et de modérer les écarts involontaires et éventuels de la main droite.» Le génie si prématurément enlevé à l'affection d'Alkan, ne pouvait pas être imité au contraire en fait de nuances à ce qu'il paraît, car il n'avait pas beaucoup de force, il n'obtenait donc des contrastes qu'en atténuant ses pianos à l'infini. Ce fait, tout en permettant jusqu'à un certain point l'accroissement de la sonorité initiale, dans les morceaux de Chopin, en exclut absolument l'emploi exagéré dont les virtuoses assaillent aujourd'hui les oreilles de l'auditeur, pour le stupéfier et lui ôter l'envie de juger l'ensemble de l'interprétation.

Avec son mécanisme complet, mais manquant quelque peu d'éclat et d'élégance, avec son savoir de son temps incompris et conséquemment isolant, avec ses compositions très bien faites et souvent très réussies (voir la Saltarelle, le Chant en mi majeur, ainsi que ses Études et ses Prières), Alkan est l'incarnation de ce qu'on peut appeler un grand talent, un grand musicien. Ce ne sont ni l'invention, ni l'ambition de créer quelque chose d'impérissable qui lui font défaut, mais l'idéal et la conviction qui en découle. En fait d'art, comme en fait d'amour, il faut que l'on croie à une forme concrète de la perfection en dehors de laquelle on ne cherche pas le salut. Théorie évidemment étroite, mais la seule qui soit féconde et qui conduise d'une part à la production des œuvres de caractère, c'est-à-dire de style, et de l'autre à la fondation d'une famille et d'un foyer !

En arrivant à la fin de ces quelques réflexions sur Alkan, homme et artiste, je me demande si elles sont de nature à satisfaire ses mânes ? Elles sont en tout cas l'expression sincère de ma pensée affectueuse, et du plaisir réel que j'éprouve en évoquant son souvenir. Je revois sa figure fine, blanche et rose, encadrée d'une chevelure et d'une barbe argentées bien fournies, et dominée par un front ouvert sous lequel ses yeux brillent pénétrants. Il me semble qu'ils ne me regardent pas avec courroux ; ils doivent comprendre que tout en voulant rester véridique, c'est le désir pieux de rappeler son nom à la génération actuelle, involontairement oublieuse et ingrate, qui m'a mis la plume à la main.

Et cependant il appert de ce qui précède qu'à l'époque où il vivait, Alkan était presque seul à Paris pour veiller avec désintéressement au feu allumé sur l'autel de l'art, et pour le conserver à ceux qui aujourd'hui se réchauffent si avidement à sa flamme, sans savoir à qui ils doivent en grande partie son rayonnement vivifiant !

A. DE BERTHA

--

1 - Le 4 mai 1894, un incendie se déclare dans la salle de cinéma du Bazar de la Charité, rue Jean Goujon, à Paris. L'incendie se propage à tout le magasin qui organise une vente de charité en présence de nombreuses personnalités dont beaucoup de femmes de la haute société. Il y a 160 victimes

Catalogue des œuvres

Les liens vers les partitions sont indiqués entre crochets.

Également de nombreuses partitions numérisées par la Bibliothèque nationale de France

Les sources de ce catalogue sont les deux fichiers manuels de la Bibliothèque nationale de France, à savoir le fonds de la musique et le fonds du Conservatoire, et pour les quelques acquisitions plus récentes, le fichier informatisé « Opaline » aujourd'hui disponible sur la Toile ; le catalogue établi par François Luguenot pour la seconde édition de la Musik in Geschichte und Gegenwart, qui constitue l'apport le plus récent sur la question ; les partitions elles-mêmes, particulièrement celles conservées à la Bibliothèque nationale de France. La bibliothèque nationale de France ne conserve pas les manuscrits musicaux de Valentin Alkan. On ne sait d'ailleurs pas ce que sont devenus ceux qu'il n'a pas détruits et légués à son frère Napoléon Alkan

1826, Variations pour piano forte composées sur un thème de Steibelt et dédiées à Monsieur J. Zimmermann, par son élève C. V. Alkan Oeuv. 1er. en mi majeur. Simon Richault, vers 1828 [sur la couverture : Ces Variations ont été exécutées par l'auteur dans plusieurs concerts de Paris]

1829, Les omnibus, variations pour le piano forte dédié aux Dames Blanches, en do majeur, op. 2. Maurice schlesinger, Paris sd. [partition]

1830, Il était un p'tit homme, rondoletto en la majeur op. 3 pour piano forte. M. Schlesinger, Paris sd. [partition]

1832, Premier concerto da [di] camera en la mineur, op. 10. «Nouvelle édition revue par F. M. Delaborde et I. Philipp», Gérard Billaudot, Paris 1996 [fonds Costallat] [partition]

1832, Hermann et Kerry, Cantate pour soprano, ténor et orchestre [ Bibliothèque nationale de France, Ms 2749]

1833, Rondeau chromatique en si mineur pour le piano forte op. 12 n° 1 ; composé et dédié à la Société des Enfants d'Apollon et exécuté à leur concert annuel, par CH. V. Alkan, professeur honoraire de l'école Royale de Paris et membre de la société des enfants d'Apollon. R. Cocks & C°, London [partition]

1834, Rondo brillant en la majeur opus 4, pour le piano avec accompagnement de deux violons alto et basse ad libitum

1834, Largo al factotum, air du Barbier de Séville arrangé en rondo brillant, op. 5 (perdu)

1834, Air des Capulets et des Montaigus en sol majeur de Bellini varié pour le piano ( la Tremenda ultrice spada) op. 16 n° 5. R. Cocks, London 1834

1834, Deuxième concerto da camera en ut dièse mineur op. 10 pour piano avec accompagnement de deux violons, alto, violoncelle et contrebasse. R. Cocks, London 1834

1834 (vers 1834), 3e Concerto da camera pour piano et cordes (perdu)

1834, Variations pour le piano sur Ah ! segnata é la mia morte en ré majeur de l'opéra «Anna Bolena» de Donizetti op. 16 n° 4, dédié à Madame H. G. Le Loder, par C. V. Alkan. R. Cocks & C°, London 1834 (introduction tirée de la ritournelle, thème, trois variations et final) [partition]

1834, Variations quasi fantaisie composés sur une barcarolle napolitaine en si bémol majeur, dédiées à Miss Mary Windsor op. 16 n° 6. R. Cock & C°; London 1834 [cotage 1776] [partition]

1834, Variations sur La tremenda ultrice spada de «I Capuleti è i Montecchi de Bellini» op 16 n° 5

1834, L'Entrée en loge, Cantate pour ténor et orchestre [Bibliothèque nationale de France, Ms 2750]

1837, 3 Improvisations dans le style brillant : trois études de bravoure en mi bémol majeur, mi bémol majeur et si mineur, op. 12. Dans «œuvres choisies de Ch. V. Alkan, Nouvelle édition revue par E.-M. Delaborde et I. Philip, Billaudot», Paris 1970 [réimpression anastatique de l'édition Costellat vers 1900]

1837, Souvenirs : Trois morceaux dans le genre pathétique op. 15 (1 - Aime moi, en la mineur p. 1 ; 2 - Le Vent en si mineur, p. 18 ; 3 - Morte en mi bémol mineur, p. 39). Richault, Paris sd. ; Costallat, Paris ; dans «œuvres choisies de Ch. V. Alkan, nouvelle édition revue par E.-M. Laborde et I. philipp, Billaudot, Paris 1971 [fac-similé de l'édtion Costallat, cotage Richault] [partition]

1837, Trois Andantes romantiques op. 13

1837, Trois études de bravoure op. 16 (Scherzi) également connus sous le nom de Caprices. [partition] (1 - mouvement de valse en do majeur (trio ; stretto). 2- moderato quasi menuetto en do mineur. 3 - prestissimo en si mineur). Nouvelle édition revue par F. M. Delaborde et I. Philipp, Gérard Billaudot, Paris (fonds Costallat)

1838, Les Mois : 12 Morceaux caractéristiques op. 74. 1. Une nuit d'hiver en sol mineur- 2.. Carnaval en mi mineur- 3. La Retraite en ré majeur - 4. La Pâque en la majeur - 5. L a Sérénade en fa dièse mineur - Promenade sur l'eau en la majeur - 7. Une nuit d'été en la majeur - 8. Les Moissonneurs en mi bémol majeur - 9. L'Hallali en ré majeur - 10. Gros temps en fa majeur - 11. Le Mourant en do mineur- 12. L'Opéra en ré bémol majeur. Nouvelle édition revue par par E.-M. Delaborde et I. Philipp, dans «supplément au Monde musical» 15 avril 1903

1838 / 1840, Trois grandes études pour les deux mains séparées et réunies op. 76. n° 1 - Fantaisie pour la main gauche seule en la bémol majeur, Largamente, Gravemente, Vivamente ; n° 2 - Introduction, variations et Finale en ré majeur, pour la main droite seulement (Colla mano diritta solamente) ; n° 3 - étude à mouvement semblable et perpetuel pour les deux mains en do mineur (Isidore Philipp, 12 études de virtuosité n° 3, Paris 1889). [ partition] ; Dans œuvres choisies de Ch. V. Alkan, nouvelle édition, Costallat, Paris vers 1914

1838, Six morceaux caractéristiques op. 16 (publiés plus tard sous le numéro d'opus 8)

1840, Jean qui pleure et Jean qui rit, deux fugues da camera en mi mineur et do majeur sans numéro d'opus. Imprimerie Mergault, Paris. [ partition]

1840, Pas redoublé pour vents en mi majeur [Bibliothèque nationale de France, Ms 2944]

1840, Duo pour piano et violon [Grand duo concertant] en fa dièse mineur op. 27

1840, étude pour le piano en la mineur

1840, Variations à la vielle sur l'air chanté par Mme Persiani dans de «l'Elisire d'amore» de Donizetti en do majeur pour piano

1841, Premier Trio pour piano, violon et basse en sol mineur op. 30. Paris 1841 ; dans «œuvres choisies pour piano de Charles Valentin Alkan», Billaudot, Paris 1985

1842, Douze caprices pour le piano op. 15. Richault, Paris 1842 ?

1842, Transcription pour piano du Menuet de la Symphonie en sol mineur KV 550 de Mozart. Costallat, Partie entre 1898 et 1905 [retirage d'une édition de Richault, avant-propos en français, anglais et allemand]

Variations à la vielle pour piano sur l'air favori de l'opéra «Ugo conte di Parigi» de G. Donizetti chanté par Mme Tacchtnardi-Persiani en do majeur

1843, Introduction au n° 5 des Caprices en do dièse majeur pour le piano [Utrecht, Universitetsbiblioteket]

1844 / 1846, Marche funèbre pour le piano en mi bémol mineur op. 26, dédiée à Madame la Maréchale, Duchesse de Montebello. Brandus, Paris 1846 ; Milan, F. Lucca [partition]

1844, Alleluia en la majeur pour piano op. 25. Bureau Central, Paris 1844 ; Musica Obscura Editions [ partition] Fac-similé, Billaudot, Paris 1971

1844, Désir Fantaisie sur «Don Juan» en la bémol majeur sans numéro d'opus. Schott, Mainz 1844 - Gérard Billaudot, Paris.[ partition]

1844, Gigue et Air de ballet dans le style ancien pour piano en la mineur et ré mineur op. 24 n° 1. Bureau-central, Paris 1844 ; Nouvelle édition revue par F. M. Delaborde et I. Philipp, Gérard Billaudot, Paris (fonds Costallat) [partition]

1844, Le chemin de fer en ré mineur, étude op. 27. Paris Bureau central 1844 - Nouvelle édition revue par F. M. Delaborde et I. Philipp, éditions M. R. Braun, Paris (fonds Costallat-Billaudot) [ partition]

1844, Le preux, étude de concert pour piano en si bémol majeur op. 17, dédicacé à Madame Adèle Janvier. Milan, F. Lucca, Bureau central ; Paris 1844 ; Costallat, Paris entre 1898 et 1905 [partition]

1844, Marche triomphale pour piano op. 27 en si majeur, dédiée à la duchesse de Montebello. Brandus, Paris 1846 ; Berlin, schlesinger [partition]

1844, Nocturne pour piano en si majeur op. 22. Bureau central, Paris 1844

1844, Saltarelle pour piano en mi mineur op. 23. Bureau Central, Paris 1844

1844 (vers 1844), Symphonie en si mineur pour grand orchestre (perdu)

1845, Amitié, étude pour le piano sans numéro d'opus. Paris Schlesinger (1845)

1845 (vers 1845) Romance du phare d'Eddystone pour voix et piano (perdu)

1845, Impromptu en fa dièse majeur

1846, Bourrée d'Auvergne en do mineur, étude pour le piano op. 29. A.Meissonier et Heugel, Paris 1846 [ partition]

1846, 25 Préludes, piano ou orgue opus 31 [ prélude n° 3 ; MP3] [ prélude n° 4]

1846, Fragment de quatuor à cordes en do mineur [British Library, London, ms. Hirsch IV 1455]

1847, 25 préludes dans tous les tons majeurs et mineurs pour piano ou orgue op. 31[1, do majeur — 2, fa mineur — 3, Dans le genre ancien, ré bémol majeur — 4, Prière du soir en fa dièse mieur — 5 , Psaume 150eme, ré majeur — 6, Ancienne mélodie de la synagogue, sol mieur — 7, mi bémol majeur — 8, La Chanson de la fole au bord de la mer, la bémol mineur — 9, Placiditas, mi majeur —10, Dans le style fugué, la mineur — 12, Le temps qui n'est plus, si bémol mineur — 13, J'étais endormie mais mon cœur veillait (Cantique des cantiques 5-2), sol bémol majeur — 14, si mineur — 15, Dans le genre gothique, sol majeur —16, do mineur — 17, Rêve d'amour, la bémol majeur — 18, Romance, do dièse mineur — 19, Prière du matin, la majeur — 20, ré mineur — 21, si bémol majeur — 22, Anniversaire, mi bémol mineur — 23, si majeur— 24, mi mineur — 25, Prière, do majeur]. Brandus & Cie, Paris vers 1847 ; P. Maquet, Paris, A. M. Schlesinger, Berlin 1887 [retirage des planches de Brandus] ; dans «œuvres choisies pour le piano de Charles Valentin Alkan, édition revue par . M. Delaborde et I. Philipp», Billaudot, Paris 1972 [retirage de l'édition Brandus]

1847, Grande sonate («sur les quatre âges»)opus 33 [20 ans ; 30 ans, Un heureux ménage ; 40 ans ; 50 ans, Prométhée enchaîné], dans «œuvres choisies pour le piano de Charles Valentin Alkan, édition revue par . M. Delaborde et I. Philipp», Billaudot, Paris 1982 [retirage de l'édition Costallat de 1900, cotage Brandus]

1847, Souvenirs des concerts du Conservatoire, partitions pour piano, 1 - B. Marcello, I Cieli immensi narrano (Psaume 18) en do majeur ; 2 - Jamais dans ces beaux lieux d'après Armide de Gluck ; 3 - Chœur des Scythes d'après Iphigénie en Tauride de Gluck ; 4 - Andante en do majeur d'après la symphonie n° 36 de Haydn ; 5 - Marche et chœurs des Janissaires d'après Grérty ; 6 - Menuet en mi bémol majeur d'après la symphonie KV 543 de Mozart [ I Cieli immensi narrano. Brandus, Paris 1847]

1847, Scherzo focoso en si mineur op. 34

1847, Etz chajjim hi pour chœur mixte a cappella

1847, Apassionato pour le piano en ré majeur [Bibliothèque nationale de France, Ms 2943, inachevé]

1847-1848, 12 études dans tous les tons majeurs Op. 35 1. la majeur - 2. ré majeur - sol majeur - 4. do majeur - 5. fa majeur - 6. si majeur - 7. L'Incendie au village voisin mi bémol majeur - 8.la bémol majeur - 9. Contrapunctus en ré dièse majeur - 10. Chant d'amour- Chant de mort en sol dièse majeur - 11. Si majeur - 12. mi majeur

1849, Le Prophète, arrangement de l'Ouverture pour piano à quatre mains de l'opéra en 5 actes de Giacomo Meyerbeer. Dans la partition arrangée pour piano de Garaudé. Brandus, Paris vers 1849 ; Paris 1877.

1849, Premier recueil d'Impromptus opus 32 n° 1 [ Vaghezza en si majeur ; l'Amitié en si majeur ; Fantasiena alla morescaI en sol majeur ; la Foi en si bémol majeur] [ partition]

1849, Deuxième recueil d'impromptus - Trois airs à cinq temps et un à sept temps en la mineur, ré mineur, fa majeur, la ineur pour piano opus 32, n° 2, Brandus, Paris 1849 [ partition]

1850, 12 études d'orgue ou de piano à pédales pour pour les pieds seulement ( 1. do mineur ; 2. do majeur ; 3. Fughetta en la mineur ; 4. Mi bémol majeur ; 5. la mineur ; 6. do dièse mineur ; 7. fa dièse mineur ; 8. ré mineur ; 9. èé majeur ; 10. ré majeur ; 11. Fa mineur ; 12. do majeur), sans numéro d'opus [ partition]

1850, Transcription pour le piano de l'ouverture de l'opéra le Prophète de Meyerbeer

1850, Pro organo, praeludium, en do mineur pour piano à pédalier, sans numéro d'opus (manuscrit W 2442, Bibliothèque nationale de France)

1854, 3 Anciennes Mélodies juives pour voix et piano en ré mineur, la mineur, fa majeur [Genève, Bibliothèque du Conservatoire, ms. R 230]

1854, Les Regrets de la nonnette pour piano en sol mineur [collection privée]

1855, Seconde enfantine, danse nouvelle composée pour ses cours d'enfants par T. Jarry, professeur. Jarry, Paris 1855

1855, Air de J. S. Bach tiré de la Cantate : «Wie schün leuchtet der Morgenstern» (Festo annunciationis Maria) en la bémol majeur (BWV 1) pour voix et piano [Genève, Bibliothèque du Conservatoire, ms. R 231]

1855, 2e Verset du 41e Psaume en mi bémol majeur pour voix et piano [Genève, ms. R 231]

1855; Palpitamento en la majeur [Genève, bibliothèque du Conservatoire, R 228]

1856, Salut, cendre du pauvre ! en si bémol majeur (texte de G. M. J. B. Legouvé), paraphrase pour piano op. 45. Richault, Paris 1856 ; dans «Ch. .Alkan : œuvres choisies pour piano, nouvelle édition revue par E. M. Delabore et I. Philipp», Billaudot, Paris 1971 [Fac-similé de l'édition Costallat, cotage Richault][ partition]

1856, Minuetto alla Tedesca en la mineur op. 46 [ partition]

1857, Marches (3) quasi da cavalleria en la mineur, la mineur, do mineur, pour piano op.37. Richault, Paris 1857 [partition]

1857, Premier / Deuxième recueil de chants op. 38. Richault, Paris 1857 ; Costallat, Paris entre 1895 et 1905. Premeir recueil : Assez vivement en mi majeur - Sérénade en la mineur - Chœur en la majeur - L'offrande en la majeur - en fa dièse mineur - Barcarolle en sol mineur. Second recueil : Hymne en mi majeur - 2. en fa mineur - fa majeur et la mineur - 3. Chant de guerre en la majeur - 4. Procession- Noctume en la majeur - 5. fa dièse mineur - 6. Barcarolle en chœur en sol mineur [partition]

1857, Réconciliation, petit caprice pour piano, mi-parti en forme de zorcico, ou air de danse basque à cinq temps en ré majeur op. 42. Richault, Paris 1857 ; dans «Ch. .Alkan : œuvres choisies pour piano», nouvelle édition revue par E. M. Delabore et I. Philipp. Billaudot, Paris 1971 [fac-similé de l'édition Costallat, cotage Richault] [partition] (manuscrit FS 39 (1), Bibliothèque nationale de France)

1857, Sonate de concert pour piano et violoncelle en mi majeur op. 47. Richault, Paris 1857

1857, Trois marches pour piano à quatre mains (la bémol majeur ; mi bémol majeur ; si bémol majeur) op. 40. Richault, Paris 1857

1857, Trois petites fantaisies en la mineur, sol majeur, si bémol majeur op. 41, Richault, Paris 1857 [partition]

1857, Douze études dans toutes les tons mineurs en deux suites op. 39 1847 (antidaté 1846 ?), 1. Comme le vent en la mineur - 2. En rhythme molossique en ré mineur - 3. Scherzo-diabolico en sol mineur - 4-7. Symphonie en mi mineur, fa mineur, si bémol mineur, mi bémol mineur - 8-10. Concerto en sol dièse mineur, do dièse mineur, fa dièse mineur - 11. Ouverture en si mineur - 12. Le Festin d'ésope en mi mineur. Brandus, Paris 1847 ; Richault, Paris 1857 (276 pages) ; Brandus, Paris vers 1860 ; fac-simile de l'édition Brandus par Billaudot, Paris 1982

1857, Halelouyoh pour chœur mixte et piano ou orgue en sol mineur

1857, Stances de Millevoye en la mineur mises en musique pour 3 voix de femmes

1857, Etude alla-barbaro en fa majeur

1859, Benedictus en ré mineur pour piano à clavier de pédale ou piano trois mains op. 54. Richault, Paris 1859 [ partition] Transcription pour piano à quatre mains par José Vianna Da Motta Dans «Charles Valentin Alkan : œuvres choisies pour piano, nouvelle édition revue par E. M. Delabore et Isidore Philipp», Paris Costallat 1903

1859, Capriccio alla soldatesca en la mineur pour piano op. 50 n° 1. Richault, Paris 1859 ; Costallat, Paris entre 1898 et 1905 [19 p. ; couv. ill. ; portrait ; 36 cm ; imprimerie G. Margault] [partition]

1859, Deuxième concerto da camera en ut dièse mineur op. 10 arrangé pour piano seul par l'auteur. Richault, Paris 1859 - Nouvelle édition revue par F. M. Delaborde et I. Philipp», Gérard Billaudot, Paris [fonds Costallat] [ partition]

1859, Deuxième et troisième Nocturnes en si mineur et fa dièse majeur op; 57. S. Richault, Paris 1859. 1, en ré majeur [ partiton] ; 2, en fa dièse majeur [partition]

1859, Le grillon, quatrième nocturne op. 60 bis en si majeur. Richault, Paris 1859 ; Costallat, Paris [ partition]

1859, Le tambour bat aux champs en si mineur, esquisse pour piano opus 50 n° 2 (bis). Richault, Paris 1859 ; Costallat, Paris entre 1905 et 1926 [ partition]

1859, Ma chère liberté et ma chère servitude : Deux petites pièces pour piano op. 60. en fa dièse et la mineur. S. Richault, Paris 1859 ; réimprimé en fac-similé (avec le cotage de Richault) dans «œuvres choisies de Charles Valentin Alkan, édition revue par Delaborde et Philipp», Costallat 1901 ; Billaudot, Paris 1972

1859, Marcia funebre sulla morte d'un pappagallo per due soprani, tenore, basso, con tre oboi e fagotto en do mineur. Richault, Paris

1859, Menuets (3) en mi bémol majeur, sol mineur, sol majeur op. 51. Richault, Paris 1859 [ partition]

1859, Petit conte pour le piano en mi bémol majeur. S. Richault, Paris 1859

1859, Quasi-caccia, caprice pour piano en la majeur op. 53. Richault, Paris 1859 [partition]

1859, Super flumina Babylonis en sol mineur, paraphrase pour piano du psaume 137 op. 52 Richault, Paris 1859 ; dans «œuvres choisies de Charles Valentin Alkan, édition revue par Delaborde et Philipp», Costallat 1901 [retirage de l'édition Richault] ; Billaudot, Paris 1971 [retirage de l'édition Costallat] [partition]

1859, Une fusée, introduction et impromptu en si bémol majeur pour piano op. 55. Richault, Paris ; 1859 ; dans «œuvres choisies de Charles Valentin Alkan, édition revue par Elie Miriam Delaborde et I. Philipp», Billaudot, Paris 1981 [retirage de l'édition Richault] [ partition]

1859, Petits préludes sur les huit gammes du plain chant pour orgue sans numéro d'opus [ partition]

1860, Transcription du chœur des derviches d'après les Ruines d'Athène de Beethoven [perdu]

1860, Transcription pour piano seul avec cadence du 1er mouvement du 3e concerto en do mineur op. 37 de Beethoven. Paris 1860 ; Costellat, Paris 1910

1861, 48 Esquisses (Motifs) pour piano divisés en 4 livres op. 63 (Morceaux de caractères). Richault, Paris 1861 [ 1. La vision en do majeur ; 2. Le Staccatassimo en fa mineur ; 3. Le Legatissimo en ré majeur ; Les Cloches en sol mineur ; 5. le sinitiés en mi majeur ; 6. Fuguette en la mineur ; 7. Le Frisson en fa dièse majeur ; 8. Pseudo-naïvete en en si mineur ; 9. confidence en la bémol majeur ; 10. Increpatio en do dièse mineur ; 11. Les Soupirs en si bémol majeur ; 12. Barcarolette en mi bébol mineur ; 13. ressouvenir en do mineur ; 14. Duettino en fa majeur ; 15. Tutti de concerto en ré mineur ; 16. Fantaisie en sol majeur ; 17. Petits préludes à trois en mi mineur ; 18. Liedchen en la majeur ; 19. Grâces en fa dièse mineur ; 20. Petite marche villageoise en si majeur ; 21. Morituri te salutant en sol dièse mineur ; 22. Onnocensia en ré bémol majeur ; 23. l'Homme aux sabots en si bémol mineur ; 24. Contredanse en mi bémol majeur ; 25. La poursuite en do majeur ; 26. Petit air, genre ancien en sol mineur ; 27. Rigaudon en ré majeur ; 28. Inflexibilité en la mineur ; 29. Délire en mi majeur ; 30. Petit air dolent en mi mineur ; 31. Début de quatuor en fa dièse majeur ; Minuettino, alla «vedrai carino» de Mozart en do dièse mineur ; 33. «Fais dodo» en la démol majeur ; 34. Odi profanum vulgus et arceo : favette linguis en mi bémol mineur ; 35. Musique militaire en si bémol majeur ; 36. Toccatina en fa mineur ; 37. Scherzettino en do mineur ; 38. Les bons souhaits en sol majeur ; 39. Héraclite et Démocrite en ré mineur ; 40. «Attendez-moi sous l'orme» en la majeur ; 41. Les enharmoniques en mi mineur ; 42. Petit air à 5 voix en si majeur ; 43. Notturnino-innamorato en fa dièse mineur ; 44. Transports en do dièse majeur ; 45 Les diablotins en sol dièse mineur ; 46. Le premier billet doux en mi bémol majeur ; 47. Scherzetto en si bémol mineur ; 48. En songe en fa majeur [partitions a b c d]

1861, Sonatine pour piano en la mineur op. 61. Richault, Paris sd. [ partition]

1861, Souvenirs des concerts du Conservatoire, partitions pour piano, 2e série, 1 - Chœur des prêtres de Dagon en ré majeur d'après Samson de Handel ; 2 - Gavotte en la mineur d'après Orphée et Euridyce de Gluck (acte 3) ; 3 - Finale du 38e quatuor à cordes op. 64 n° 5 Hob. 6, 4 de Haydn (ré majeur) ; 4 - Ne cinis et pulvis superbe : [Ne pulvis et cinis] motet en ré mineur d'après Thamos roi en Egypte de Mozart (KV Anh. B, 336 a) ; 5 - Bundelied (Chant d'alliance) op.122 en si majeur de Beethoven ; 6 - Chor der Meerjungfrauen en mi majeur d'après Oberon (final du second acte) de Weber. Paris 1861 en séparé) [ Chant d'alliance, original pour 2 voix solistes, chœur et 6 instruments à vent. G. Billaudot, Paris 1984 (retirage de l'édition Richault) ; Ne pulvis et cinis superbe : idem, 1981 (œuvres choisies pour piano de Ch.-V. Alkan - retirage de l'édition de Costallat, Paris 1926, cotage de Richault]

1861, Troisième recueil de chants op. 65 [1. en mi majeur ; 2. Esprits follets en la mineur ; 3. En canon à l'octave en la majeur ; 4. en la majeur ; 5. Horace et Lydie en fa dièse mineur ; 6. Barcarolle en sol mineur. Costallat, Paris entre 1895 et 1905 (Imprimerie G. Mergault) [ partition]

1861, Transcription pour le piano du 8e (20e) concerto pour piano en ré mineur KV 466 de Mozart. Paris 1861

Canon en sol majeur pour piano à clavier de pédalier, inachevé [manuscrit à la Pierpont Morgan Library, New York]

1864 (vers 1864), 13 prières pour orgue avec pédale obligée ou piano à clavier à pédales, ou piano à trois mains, divisées en trois suites, op. 64. S. Richault, Paris vers 1864 — Prière pour orgue ou piano à clavier de pédales op. 64 arrangé pour piano à 2 mains par José Vianna da Motta. ( 1. sol majeur ; 2. la majeur ; 3. mi mineur ; 4. si bémol majeur ; 5. fa majeur ; 6. ré majeur ; 7. la mineur ; 8. Deus Sabaoch, Dieu des armées, si bémol majeur ; 9. Mi majeur ; 10. si bémol majeur ; 11. miu majeur ; 12. fa majeur ; 13. sol majeur). Dans «Oeuves choisies pour piano de Charles Valentin Alkan, édition revue par E. M. Delaborde et I. Phlipp (I)», Costallat, Paris 1901

1866 (vers 1866), Souvenirs de musique de chambre : 6 partitions pour piano : 1 - Rigaudons en suite de la collection des petits violons et hautbois de Louis XIV en do mineur (aussi : Rigaudons des petits violons et hautbois de Louis XIV). Transcription de concert pour piano seul ; 2 - Sicilienne en sol mineur d'après la sonate pour clavecin et flûte BWV 1031 de Jean Sébastien Bach ; 3 - Menuet en ré mineur d'après le Quatuor à cordes Op. 76 [Hob. III-76] de Joseph Haydn ; 4 - Andante en ré majeur d'après le quatuor à cordes KV 464 en la majeur de Mozart ; 5 - Cavatine en mi bémol majeur d'après le 13e Quatuor à corde, Op. 130 de Beethoven ; 6 - Scherzo en sol mineur d'après le trio op. 63 pour piano, flûte et violoncelle de Weber. Richault, Paris ; Costallat, Parie entre 1898 et 1905 (retirage et cotage de de Richault) ; G. Billaudot, Paris, retirage de l'édition de Costallat [ Menuet en ré de Haydn, 1984 ; Quatuor de Mozart, 1991 ; Cavatine de Beethoven 1992]

1867; 11 Grands préludes et une transcription du Messie de Handel pour piano à clavier de pédalier ou piano à trois mains op. 66 (1. fa majeur ; 2. ré mineur ; 3. si bémol majeur ; 4. sol mineur ; 5. mi bémol majeur ; 6. do mineur ; 7. la bémol majeur ; 8. fa mineur ; 9. ré bémol majeur ; 10. si bémol mineur ; 11. fa dièse majeur ; 12. Thy rebuke hach broken His hearts et Behold and see en si bémol mineur.)

1867, 11 pièces dans le style religieux et une transcription du Messie de Händel pour orgue, harmonium ou piano sans pédalier (1. do majeur ; 2. la majeur ; 3. ré mineur ; 4. sol majeur ; 5. ré mineur ; 6. si bémol majeur ; 7. fa majeur ; 8. la mineur ; 9. mi bémol majeur ; 10. ré mineur ; 11. la mineur ; 12. Pifa, Sinfonie pastorale en si majeur )op. 72. S. Richault, Paris 1867

1867; Fantasticheria pour piano en si mineur. Richault, Paris (13 pages)

1866 (1840 ?), Finale en ré mineur (Saltarelle du concerto pour violoncelle arrangée pour piano à 4 mains) [grande sonate] op. 47 [ partition]

1866, Impromptu sur le choral de Luther «Un fort rempart est notre Dieu» en mi bémol majeur pour piano à pédalier ou à trois mains op. 69 (à Mr F. Benoist) [ partition]

1869, Cadence pour le premier mouvement d'un concerto de Haydn [perdu]

1872, Bombardo-Carillon en Sib pour clavier de pédales à 4 pieds seulement ou quatre mains sur clavier ordinaire, sans numéro d'opus. Paris, Richault 1872 [partition] Fac-similé, Billaudot, Paris 1971

1872, étude pour piano à clavier de pédales, inachevé (manuscrit 2945, Bibliothèque nationale de France)

1872, Chapeau Bas ! 2° fantasticheria en fa dièse mineur pour piano. Richault, Paris 1876

1872, Toccatina op. 75 et do mineur. Dans «œuvres choisies de Charles Valentin Alkan, édition revue par Delaborde et Philipp», Richault vers 1876 (d'après le cotage) ; Costallat 1901; Billaudot, Paris 1973 [retirage de l'édition Richault] [ partition]

1872, Trente chants (Cinquième suite) : Six chants op. 70 [1. Duettino en mi majeur ; 2. la mineur ; 3. la majeur ; 4. La Voix de l'intrument en la majeur ; Scherzoso-Coro en fa dièse mineur ; 6. Barcarolle en sol mineur]. Richault, Paris 1872 ; Dans «œuvres choisies de Ch. V. Alkan, nouvelle édition revue par E. M. Delaborde et Isidore Philipp», Costallat, Paris 1872 [ partiton]

1876, Trente chants (Quatrième suite) : Six chants op. 67. S. Richault, Paris 1876 ; 1877 ; dans «œuvres choisies de Ch. V. Alkan», nouvelle édition revue par E. M. Delaborde et I. Philipp, Costallat ente 1885 et 1905 ; Gérard Billaudot, Paris retirage de l'édition Costallat] [partition] [ Neige et lave en mi majeur ; Chanson de la bonne vieille en la mineur ; Bravement en lamajeur ; Doucement en la majeur ; Appassionato en fa dièse mineur ; Barcarolle en sol mineur] Dédicace : A Madame Massart, professeur au Conservatoire ; Gravé par Taranne

1883, Rondo d'après Rossini (largo, Le Barbier de Séville) op. 5

Douze études pour les pieds seulement pour orgue ou pédalier sans numéro d'opus [ partition]

Etz chajjim hi pour 2 sopranos, ténor et basse sans numéro d'opus [ partition]

Halelouyoh pour soprano, contralto, ténor, basse et piano ou orgue sans sunméro d'opus [ partiton]

sd. Barcarolle en chœur en sol mineur pour piano seul. Paris Richault sd. (n° 6 du second recueil de chants pour piano seul)

sd. Perpetuum mobile : étude de vélocité : préparatoire à l'étude en mouvement semblable : d'après le final du trio op. 30 par I. Philipp (op. 30 pour piano, violon et violoncelle). Dans «œuvres choisies pour le piano de Charles Valentin Alkan, revue par E.-M.Delaborde et Isidore Philipp. Costallat, Paris 1910

sd., Transcription pour piano de la Marche des grands prêtres en sol majeur, scène III du 1er acte de l'Alceste de Gluck

Éditions modernes, anthologies, collections

CéSAR FRANCK, Préludes et prières de C.-V. Alkan, choisis et arrangés pour l'orgue par César Franck. Richault, Paris 1890

ABBOTT ALAIN, «Le Stacatissimo» de Charles Valentin Alkan arrangé pour accordéon de concert. Dans Abbot Alain, «œuvres classiques transcrites et doigtées pour l'accordéon de concert». Collection de la Fédération nationale des unions de conservatoires municipaux de musique : Accordéon de concert : préparatoire, supérieur. Billaudot, Paris 1979, p. 16

ALKAN CHARLES VALENTIN, Partitions pour piano. Brandus, Paris 1847

ALKAN CHARLES VALENTIN, Staccato pour piano. Heugel, Paris 1920 [Anthologie pianistique (I), Philipp n° 43]

Alkan in miniature, pièces choisies par Ronald Smith et John White. Billaudot, Paris 1979 (fac-similés), 31 pages.

BECK GEORGES (éditeur), Charles Valentin Alkan : œuvres choisies pour piano.Heugel, Paris 1969 [Saltarelle. Op. 23 ; Gigue. Op. 24 ; Le chemin de fer. Op. 27 ; 3 Marches quasi de cavalleria. Op. 37, n° 1, n° 3 ; Scherzo diabolico. Op. 39, n° 3 ; Minuetto alla tedescha. Op. 46 ; 2e Nocturne. Op. 57, n° 1 ; Sonatine. Op. 61 ; Barcarolle en sol mineur. Op. 67, n° 6 ; Andantinetto (n° 2 du 5e Recueil de chants pour piano) ; Zorzico]

LEWENTHAL RAYMOND, The Piano music of Alkan. Shirmer, New York 1964 [réédition anastatique des éditions Richault et Brandus]

RENAUD ABERT (éditeur), œuvres choisies et arrangées pour l'orgue ou harmonium, en deux suites. Costallat & Cie, Paris 1916 ; G. Billaudot, Paris 1981 [réédition de l'édition Costallat de 1916, cotage Costallat] [Albert Renaud, organiste du grand orguede Saint-Germain-en-Laye]

VIANNA DA MOTTA JOSé, Exercices de virtuosité : tirés des œuvres de Charles Valentin Alkan : pour piano. [BnF Musique, Vm. Casadesus 000982

Bibliographie

SCHILLING BRITTA, Charles Valentin Alkan : Un solitaire dans le romantisme français. Dans « Romantisme » (XVII /57) juilet-septembre 1987, p. 33-44.

Roberge Marc-André, Charles-Valentin Alkan (1813-88) : un excentrique enfin pris au sérieux. Dans « Sonances » (v. 3, n°3), avril 1984, p. 11-16

ALKAN CHARLES VALENTIN, Lettre à George Sand du 10 avril 1853. Dans Ronald Smith «Alkan» Crescendo Publications, New York 1977, p. 49

ARNOULD FR. JACQUES, « Elle s'en alla donc, elle et ses compagnes, et elle pleura sa virginité sur les montagnes ». Dans « Bulletin de la Société Alkan » (13), septembre 1989, p. 4-5

—, Toutes ces idoles qui ne parlent pas. Dans «Bulletin de la Société Alkan» (14), janvier 1990, p. 3-4

—, Un bâtisseur du temps. Dans « Bulletin de la Société Alkan » (15), juin 1990, p. 3-4

—, L'Impossible Retour. Dans « Bulletin de la Société Alkan » (19), octobre 1990,p. 2-3

—, « Mettre toute la Bible en musique ». Dans «Bulletin de la Société Alkan» (18), août 1991, p. 4-5

—, Le Diable au corps.Dans « Bulletin de la Société Alkan» (19), décembre 1991, p. 5-6

—, Création ou inspiration ? Dans « Bulletin de la Société Alkan » (20), juin 1992,p. 4

—, Un ange passe. Dans « Bulletin de la Société Alkan » (21), septembre 1992, p. 10-11

BAUERMEISTER JEAN-PHILIPPE, Quelques remarques au sujet du rythme dans l'œuvre d'Alkan. Dans « Bulletin de la Société Alkan » (31) novembre 1995, p. 4-10

BERTHA ALEXANDRE DE, CH. Valentin Alkan aîné : Étude Psycho-musicale, dans « Bulletin français de la Société internationale de musique (SIM) » (no 2), février 1909, p. 135-147.

BIONDI MAURIZIO, Note su Alkan. Dans « Nuova Rivista Musicale Italiana » (24, 3-4) juillet-décembre 1990, p. 361-374 [ISSN 0029-6228]

BLANCHARD HENRI, Alkan concertiste. Dans « Bulletin de la Société Alkan » (27) septembre 1994

—, Soirée musicale donnée par M. Alkan dans les salons de Pape (introduction et notes par F rançois L uguenot). Dans «Bulletin de la Société Alkan» (29) mai 1995

BOYES KATHERINE, The months of the year portrayed in piano works by Fanny Hensel, Charles-Valentin Alkan, Peter Tchaikovsky, and Judith Lang Zaimont (Thèse). University of Cincinnati 1999

BRAS JEAN-YVES, De la mort d'Alkan : plan du cimetière Montmartre. Dans «Bulletin de la Société Alkan» (2) février 1986, p. 4-6

—, Le Testament d'Alkan. Dans « Bulletin de la Société Alkan » (3) septmbre 1986, p. 3-6

—, Qui était Eraïm Miriam Delaborde ? Dans « Bulletin de la Société Alkan »(4) mars 1987, non paginé

BÜLOW HANSVON, Le Jugement d'un contemporain. Dans « Bulletin de la Société Alkan » (6) novembre 1987, non paginé

ESCAL FRANÇOISE, La pensée de l'esquisse à l'époque romantique: Musique et arts. Dans «Les cahiers du CIREM (40-41) septembre 1997, p. 46-54

FéTIS FRANÇOIS-JOSEPH, Les Vingt-Cinq Préludes, opus 31, d'Alkan. Dans «Bulletin de la Société Alkan» (14) janvier 1990, p. 4-14

—, Alkan, par F.-J. Fétis. Dans « Bulletin de la Société Alkan » (21) septembre 1992, p. 5-6.

—, Ferdinand Hiller. Dans « Bulletin de la Société Alkan » (25) janvier 1995,3-12

—, Alkan, Fétis et la mesure à 5 temps. Dans «Bulletin de la Société Alkan» (30) septembre 1995, p. 5-20.

FORD KARRIN, Alkan and the pedalier. Dans «Piano Quarterly» (XXXIV / 134) 1986 [ISSN: 0031-9554]

FRANCOIS-SAPPEY BRIGITTE (éd.), Charles-Valentin Alkan. Fayard, Paris 1991

—, Le salon des refusés. Dans «Le Conservatoire de Paris: Deux cents ans de pédagogie - 1795-1995», p. 29-40

FROUD NATHALIE, Valentin Alkan, compositeur d'une symphonie pour piano seul. (maîtrise). Université de Paris-IV Sorbonne, 1993

GERACI TONI, Note sui treni : Incontri tra musica e ferrovia in Russia e Francia nel secolo della rivoluzione industriale. Dans «Il saggiatore musicale : Rivista semestrale di musicologia» (6, 1-2) 1999, p. 145-181

GOTTSCHALK LOUIS MOREAU, La Musique, le piano et les pianistes(introduction et notes de François Luguenot). Dans « Bulletin de la Société Alkan » (52),mars-juin 2001, p. 7-18

GRAILLOT CLAIRE, étude graphologique de Charles-Valentin Alkan. Dans « Bulletin de la Société Alkan » (37) juin 1997, p. 9

HÄRER WOLFGANG, LUGUENOT FRANÇOIS & ROBERGE MARC-ANDRé, Un inédit de Ferruccio Busoni. Dans « Bulletin de la Société Alkan » (51), décembr e2000, p. 10-13.

HAIDER MARGIT, Trois Concerts sans orchestre : hommage à J. S. Bach ou résultat d'une tradition(traduit de l'allemand par François Luguenot).Dans « Bulletin de la Société Alkan » (41) juin 1998, p. 8-13 ; (42-43) septembre-décembre 1998, p. 5-12

HAMELIN MARC-ANDRé, Marc-André Hamelin parle d'Alkan : entretien avec Richard Murphy. Dans « Bulletin de la Société Alkan » (50) septembre 2000, p. 4-9

HIMELFARB CONSTANCE, Charles-Valentin Alkan (1813-1888) et César Franck (1882-1890) : Affinités esthétiques et musicales de deux pianistes-organistes romantiques. Dans «Revue Belge de Musicologie» (45) 1991, p. 41-59 [ISSN: 0771-6788]

—, Dans le genre ancien : Charles-Valentin Alkan (1813-1888) et la musique du passé. Dans Jean Gribenski (éditeur), «D'un opéra l'autre, Hommage à Jean Mongrédien», Paris, Presses de l'Université Paris-Sorbonne, 1996 [441 p.; Ill. ; facsimile ; mus. ; bibl. ; ISBN 2-84050-063-9] ; réédité dans Blay Philippe et Legrand Raphaëlle (éditeurs.), «Sillages musicologiques : Hommage a Yves Gérard», Paris, Conservatoire National Superieur de Musique, 1997, p. 25-35 [337 p. ; ISBN: 2-912541-00-X)

—, Réflexions sur la problématique de la forme dans le piano romantique français : "Le festin d'ésope", n° 12 des études dans les tons mineurs op. 39 de C.V. Alkan (1857). Dans «Analyse Musicale» (20) juin 1990, p. 24-32 [facsimile ; mus. ; bib. ; disco. ; ISSN: 0295-3722]

—, Ch. V. Alkan, un marginal à l'écoute des autres. Dans « Bulletin de la Société Alkan » (1) novembre1985, p. 4-6

—, Mémoire musicale d'un pianiste romantique français : C. V. Alkan (1813-1888) et la musique du passé. Dans « Bulletin de la Société Alkan » (17) janvier 1991, p. 5-10

JORDAN RUTH, Alkan, de Chopin à George Sand : le glissement d'une amitié. Dans « Bulletin de la Société Alkan » (17) janvier 1991, p. 2-5.

KERSEY JOHN, Quelques considérations concernant le rythme dans la musique de Charles-Valentin Alkan (1813-1888) (traduit de l'anglais par François Luguenot). Dans « Bulletin de la Société Alkan » (35) décembre 1996, p. 3-20.

—, RaymondLewenthal et la musique d'Alkan (traduit de l'anglais par François Luguenot). Dans « Bulletin de la Société Alkan » (41) juin 1998, p. 5-7

KREUTZER LéON, Revue critique. Compositions de M. V. Alkan (introduction et notes par François Luguenot). Dans « Bulletin de la Société Alkan » (16) octobre 1990, p. 3-6

KUNZE ERIC, Charles Valentin Alkan : A discography. l'Auteur, Seattle, 1997 et 1999

LEWENTHAL RAYMOND, The Piano Music of Alkan. Schirmer 1964

—, Le Riche Répertoire pour piano à une seule main (traduit de l'anglais par BénédicteFulchiron et François Luguenot ; notes de François Luguenot). Dans « Bulletin de la Société Alkan » (15) juin 1990, p. 5-11

LINDEMAN STEPHAN DAVID, Structural novelty and tradition in the early Romantic piano concerto. Stuyvesant (NY), Pendragon 1999 [x-348 p., Ill.., mus.., bibl.; index; ISBN: 1-576-47000-8]

LIONI FRANK, Un ami hollandais d'Alkan [E. de Hartoog] (traduit de l'anglais par F. Luguenot). Dans «Bulletin de la Société Alkan» (36) mars 1997, p. 3-7.

—, Formal novelty and tradition in the early Romantic piano concerto (thèse). Rutgers University 1995

LUGUENOT FRANÇOIS, Discographie des œuvres de Charles-Valentin Alkan. Paris: Société Alkan 1996 (7e édition) [15 p. ; ISBN: 2-908238-10-1]

—, Une jeunesse prometteuse. Dans « Bulletin de la Société Alkan » (1) novembre 1985, p. 1-2

—, La Alkan Society : des pionniers outre-Manche. Dans «Bulletin de la Société Alkan» (1) novembre 1985,p. 3

—, 1988, année Alkan. Dans « Bulletin de la Société Alkan » (2) février 1986

—, Mark Starr, un chef d'orchestre au service d'Alkan. Dans « Bulletin de la Société Alkan » (5) août 1987, non paginé

—, Delaborde (suite). Dans « Bulletin de la Société Alkan » (5) août 1987, non paginé

—, Le Jugement d'un contemporain. Dans «Bulletin de la Société Alkan» (6) novembre 1987, non paginé

—, Comment jouait-on Alkan au début du siècle ? Dans « Bulletin de la Société Alkan » (8) avril 1988, non paginé

—, L'Avis d'un presigieux contemporain. Dans «Bulletin de la Société Alkan» (8) avril 1988, non paginé

—, Une année tout de même très célébrée. Dans « Bulletin de la Société Alkan » (9) septembre 1988

—, Vincent d'Indy et Alkan. Dans « Bulletin de la Société Alkan » (10), novembre 1988

—, Les Vingt-Cinq Préludes, opus 31, d'Alkan. Dans « Bulletin de la Société Alkan » (14) 1990

—, Alkan et la transcription. Dans « Bulletin de la Société Alkan » (26) mai 1994

—, Marie Aucoc, élève de Charles-Valentin Alkan. Dans «Bulletin de la Société Alkan» (32) février 1996, p. 518

—, Une partition inconnue d'Alkan [étude alla-barbaro]. Dans « Bulletin de la Société Alkan » (32) février 1996, p. 1819

—, Quelques lettres de Clara Schumann concernant Alkan. Dans «Bulletin de la Société Alkan» (39) décembre 1997, p. 5-6.

—, Alkan et l'« autre » poste au Conservatoire. Dans « Bulletin de la Société Alkan » (40) mars 1998, p. 10-11

—, Le Jeune Pianiste et sa muse : la Présidente et élie Delaborde. Dans « Bulletin de la Société Alkan » (54) septembre 2001 p. 13-26

—, Notice Alkan dans « Die Musik in Geschichte und Gegenwart », seconde édition

MACDONALD HUGH, More on Alkan's death. Dans «Musical Times» (129, 1742) mars 1988, p. 118-120 [ISSN: 0027-4666]

MAHER JOHN GENE, Organ compositions for pedals alone (thèse).Ball State University 1986 [205 p.]

—, MAJORELLE PHILIPPE, Le Festin d'Esope. Dans «Bulletin de la Société Alkan» (19) décembre 1991p. 4-5

MARLER ROBERT DALE, The role of the piano etude in the works of Charles Valentin Alkan (thèse). University of Cincinnati 1990 [136 p.]

MARMONTEL A., Les pianistes célèbres. Paris 1878

—,Ch.-Valentin Alkan (introduction et notes par F. Luguenot). Dans « Bulletin de la Société Alkan » (19) décembre 1991, p. 6-10

—, M. Delaborde (introduction et notes par François Luguenot). Dans « Bulletin de la Société Alkan » (49) juin 2000, p. 5-10

MOTTA JOSé VIANNA DA, Ch. V. Alkan (aîné) (introduction, notes et traduction de l'allemand par François Luguenot). Dans « Bulletin de la Société Alkan » (22) janvier 1993, p. 5-13

—, Ch. V. Alkan aîné (introduction et notes de François Luguenot). Dans « Bulletin de la Société Alkan » (45) juin 1999, p. 5-11

—, Ch. H. V. Alkan,op. 39, Douze études dans les tons mineurs, Costallat et Cie, Paris : commentaire critique (introduction, trad. de l'allemand et notes de François Luguenot). Dans « Bulletin de la Société Alkan » (48) mars 2000, p. 5-14

MURPHY RICHARD, Hamelin parle d'Alkan : entretien avec Richard Murphy (traduit de l'anglais par François Luguenot). Dans « Bulletin de la Société Alkan » (50) septembre 2000, p. 4-9

POISOT CHARLES, Charles-Valentin Alkan par Charles Poisot (introduction par François Luguenot). Dans « Bulletin de la Société Alkan » (60) mars-septembre 2003, p. 13-16.

RATHERT WOLFGANG, Noch einmal : Eine Lanze für Alkan. Dans « Musik & Ästhetik » (6, 22) avril 2002, p. 89-95.

ROGé EMILE, Tentative d'approche psychologique de la personne et de l'œuvre de Charles-Valentin Alkan. Dans « Bulletin de la Société Alkan » (37) juin 1997, p. 3-8

SAINT-GéRAND JACQUES-PHILIPPE, Gestes de la voix d'Alkan. Dans « Penser la voix », La licorne (41) 1997 [264 p.]

—, Der Berlioz des Klaviers : Zu Unrecht an den Rand der Klaviermusikgeschichte gedrängt ? Charles Valentin Alkan. Dans « Neue Zeitschrift für Musik » (CXLVI / 5) mai 1985.

—, Zwischen Phantastik, Realismus und Träumerei : Charles Valentin Alkan, ein Komponist der Extreme. Dans « Concerto : Das Magazin für Alte Musik » (III / 3) 1986, p. 49-57.

—, Virtuose Klaviermusik des 19. Jahrhunderts am Beispiel von Charles Valentin Alkan (1813-1888)I (thèse). Universität Köln 1985 ; Dans « Kölner Beiträge zur Musikforschung » (145), Kassel, Bosse 1986 [420 p.] Voir Rathert Wolwgang dans « Die Musikforschung » (42, n° 2) p. 186 ; voir Ballstaedt Andreas dans « Zeitschrift für Musik » (CXLVIII / 7-8) juillet 1987, p. 95

SMALLEY ROGER, On transcribing Alkan. Dans Callaway, F. A. & Perth (éditeurs), CIRCME, The University of Western Australia, Nedlands 1995

SMITH RONALD, Alkan, Volume One : The Enigma. Kahn & Averill, London 1976

—, Alkan, Volume Two : The Music. Kahn & Averill, London 1987 [278 p.]

STEGEMANN MICHAEL, Tugend und Tadel. Gedanken zum Phänomen der instrumentalen Virtuosität. Dans « Neue Zeitschrift für Musik » (CXLIII / 4) 1982

STRUCK MICHAEL, Surrogat und Hybris : Wirkungsbereiche des Klaviers im Umfeld tradierter Gattungen : Johannes Brahms' vierhändige Arrangements eigener Werke und Charles Valentin Alkans Douze études op. 39. Dans Edler, Arnfried (ed) « Musik, Wissenschaft und ihre Vermittlung: Bericht über die internationale musikwissenschaftliche Tagung der Hochschule für Musik und Theater Hannover », 2002, p. 119-135

VANSEVENANT KRISTIEN, Charles-Valentin Alkan: uniek, origineel en toch...vergeten ? Dans « Adem » (XIX / 2), mars-avril 1983, p. 89-93

WALLI, DIANA MARY, Charles-Valentin Alkan, 1813-1888 : A study of neglect and revival, with an analysis of the first and second suites of Chants, op. 38 (thèse). University of Auckland 1996 [173 p.]

WELLBORN WILLIAM EUGENE, The op. 39 Symphonie for solo piano by Charles-Valentin Alkan : Analysis and perspective (thèse). University of Texas, Austin, 1995 [207 p.]

WHITE J. H., The Alkan centenary (1988) : A time for recognition. Dans «The Music Review» (49, 3) août 1988, p. 161-168

Discographie

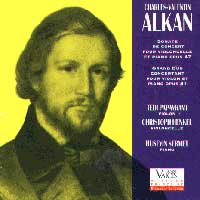

Valentin Alkan,Sonate de concert,

Grand duo concertant,Huseyin sermet, piano

Christophe Henkel, violoncelle,

Tedi Papavrami, violon, Sonate de concert enregistrée à la Radio de Suisse romande en

1991,Grand Duo enregistré salle Adyar à Paris en 1992.

Valentin Alkan,Sonate de concert,

Grand duo concertant,Huseyin sermet, piano

Christophe Henkel, violoncelle,

Tedi Papavrami, violon, Sonate de concert enregistrée à la Radio de Suisse romande en

1991,Grand Duo enregistré salle Adyar à Paris en 1992.

Audivis Valois (Musique française, biennale de Lyon), V 4680 (1993)

Sonate de concert opus 47 : Allegro molto - Allegrettino - Adagio - Finale alla

saltarella - Prestissimo - Grand duo concertant Op.21 : Assez animé - L'Enfer - Lentement - Finale - Aussi vite que

possible

Charles-Valentin Alkan,

Préludes opus 31

Charles-Valentin Alkan,

Préludes opus 31

Laurent Martin, piano,

Enregistré à Heidelberg les 25 & 26 mai 1987,

Disques Marco Polo,

HNH International, 1987, 1990

(8.223284)