Sexe et Opéra (XX. 1) La Vestale

Opéra en 3 actes de Gasparo Spontini sur un livret de Victor-Joseph Étienne de Jouy, créé le 15 décembre 1807, Opéra de Paris.

La Condamnation de la Vestale, par Josph Abel (1764-1818).

La Condamnation de la Vestale, par Josph Abel (1764-1818).

Revenant à Rome après une campagne victorieuse, le général Licinius apprend que sa bienaimée Julia est devenue vestale, vouée donc à la virginité. Il veut néanmoins l’enlever et se présente dans le temple alors qu’elle est seule, chargée de veiller sur le feu sacré. Or, tandis qu’ils chantent passionnément, le feu sacré s’éteint. Licinius, pressé par Julia, arrive à quitter le temple avant que le Souverain Pontife n’arrive et condamne Julia à mort. Au troisième acte Julia va être enterrée vivante malgré les supplications de Licinius, qui veut se présenter comme seul coupable. Mais le feu sacré miraculeusement se rallume, preuve que la divinité ne veut pas que les amoureux soient ni condamnés ni séparés. Tout finit dans la joie et le ballet.

Ce n’est sans doute pas un hasard si une des premières, et une des plus grandes figures de sacrilège à l’opéra est née sous Napoléon Ier. En effet, la Révolution avait amené une séparation avec l’église de Rome, les prêtres étaient censés se marier et oublier leur soumission au Pape, entre autres. Napoléon, on le sait, reviendra à un accord avec Rome avec le concordat de 1801. Mais pas si vite, ni avec tant d’ardeur qu’il ne permette — et favorise, par le biais de sa femme Joséphine, protectrice de Spontini — l’éclosion d’un chef-d’œuvre où non seulement la femme « promise à Dieu » rompt ses vœux, mais en plus, son choix semble complètement justifié aux yeux du public. Tant et si bien que, finalement elle n’en sera pas punie.

En fait, La vestale arrive à Paris à un moment où les tensions sont évidentes entre Napoléon et Pie VII, l’empereur voulant une église gallicane où les prêtres dépendent plus de l’Empire que de Rome (Articles organiques du 18 avril 1802), voulant aussi que le Pape contribue au blocus continental contre l’Angleterre, lorgnant enfin sur les états pontificaux — dont il ne tardera pas à faire une principauté pour son fils. Deux ans après la première de La Vestale, Napoléon fera enlever Pie VII…

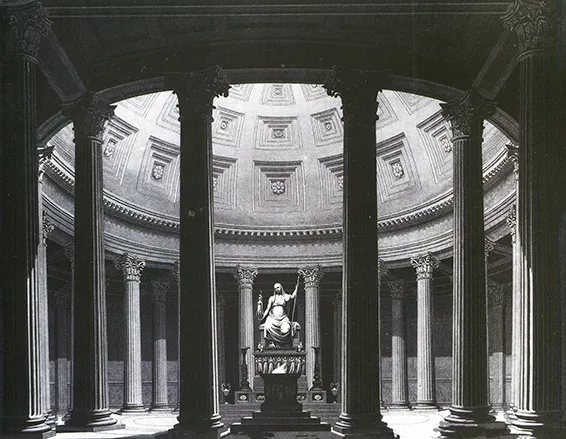

Le temple de Vesta, décor de Karl Friedrich Schinkel.

Le temple de Vesta, décor de Karl Friedrich Schinkel.

Bien sûr, en accord avec les moules de la tragédie classique, pas encore, brisés, et selon la mode « empire », tout se passe dans la Rome Antique. Mais la correspondance entre prêtres de la Rome ancienne et prêtres du début du xixe siècle est trop évidente pour que le public fût dupe, et la morale à tirer est vite comprise aussi : la raison d’amour doit prévaloir sur le devoir sacré, et le pouvoir militaire l’emporte sur le pouvoir religieux.

Moins d’un mois après la première de La vestale, Jouy lui-même, le librettiste, tirera de son opéra une parodie appelée La marchande de modes qui transpose l’action dans une boutique, la vestale devenant ainsi une simple petite vendeuse qui délaisse quelque peu ses devoirs : le sacré n’est vraisemblablement pas essentiel, nonnes, vestales et vendeuses ayant des occupations peu ou prou similaires.

Gasparo Spontini, La Vestale « Sur cet autel sacre ... Impitoyables dieux », Maina Rebeka, Orchestre symphonique Tchaïkovski, sous la direction de Michael Balke, Salle Tchaïkovski, 8 avril 2019.Gasparo Spontini, La Vestale, « Ô des infortunées déesse tutélaire », Montserrat Caballé, Concertgebouw Orchestra, sous la direction de Hans Volk, 5 mai 1984.

Mais si le librettiste de l’opéra est capable de prendre du recul et de présenter dans les mêmes dates un opéra tragique et la parodie de ce même opéra, le compositeur, Spontini, se lance avec passion, sans demi-mesures, dans le tragique, la grandeur et la description des situations et des sentiments (notamment ceux de la protagoniste, Julia). Il en résulte une musique étonnante, fille de Glück, mais mère aussi de Berlioz, et à qui Wagner doit peut-être plus de ce que l’on pense — style souvent visionnaire que Spontini ne cessera de développer dans les opéras qui s’ensuivirent.

Les doutes, les remords, les élans sensuels, les prières — dénuées de mysticisme, mais empreint de piété simple (le « Ô des infortunées déesse tutélaire » que chante Julia, instant de répit dans la tourmente qui vient de s’abattre sur elle, n’est pas loin du « Vissi d’arte » puccinienn par sa mélodie et son contexte, ni de la « Casta diva » et autres grands airs belliniens de par son accompagnement) — naissent de cette idée « d’amour sacrilège », figure de sexe interdit qui sous la Révolution avait disparu et à laquelle librettiste et compositeur ne semblent attacher une grande valeur. Si Julia hésite, pleure, se débat, ce n’est pas tant parce qu’elle se sent « coupable », « en faute » vis-à-vis de la divinité, mais surtout parce que son comportement est passible de mort.

Trente ans plus tard, la Norma de Bellini/Romani saura mettre à profit l’héritage de La Vestale dans une œuvre moins hardie et aux mélodies plus « immédiates » que les insaisissables (mais tout aussi superbes) mélodies spontiniennes.

25 novembre 2025.

[suite] [sexe et opéra : index]

À propos - contact |

S'abonner au bulletin

| Biographies de musiciens | Encyclopédie musicale | Articles et études | La petite bibliothèque | Analyses musicales | Nouveaux livres | Nouveaux disques | Agenda | Petites annonces | Téléchargements | Presse internationale| Colloques & conférences | Collaborations éditoriales | Soutenir musicologie.org.

À propos - contact |

S'abonner au bulletin

| Biographies de musiciens | Encyclopédie musicale | Articles et études | La petite bibliothèque | Analyses musicales | Nouveaux livres | Nouveaux disques | Agenda | Petites annonces | Téléchargements | Presse internationale| Colloques & conférences | Collaborations éditoriales | Soutenir musicologie.org.

Musicologie.org, 56 rue de la Fédération, 93100 Montreuil. ☎ 06 06 61 73 41.

ISSN 2269-9910.

Dimanche 30 Novembre, 2025 2:48