James Ensor et ses musiques, par Robert Wangermée

Bulletin de l'Académie Royale de Belgique (10-7-12), Bruxelles 1999, p. 221-247. Les illustrations sont des ajouts de la rédaction de musicologie.org.

James Ensor jouant sur son harmonium, phtographie dédicacée à Blanche Hertoge, 1935.

James Ensor jouant sur son harmonium, phtographie dédicacée à Blanche Hertoge, 1935.

Selon Paul Haesaerts, « lorsqu’on disait à Ensor l’admiration que l’on portail à sa peinture ou le plaisir qu’on avait à le lire, il répondait qu’il avait fait fausse route et qu’il aurait dû se consacrer entièrement à la musique ». De telles déclarations ont été faites par le peintre à beaucoup d’interlocuteurs.

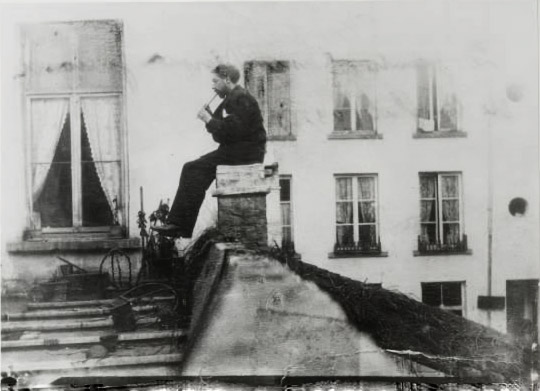

Ensor a joué du piano dès sa jeunesse ; il y a toujours eu un piano droit dans la salle de séjour de ses maisons familiales : mais il n’a jamais appris le solfège et n’a jamais fait de gammes ; il jouait d’oreille des airs qu’il avait entendus et se plaisait souvent à improviser. Il jouait aussi de la flûte ou tout au moins, d’une sorte de flageolet qui n’était qu’un tuyau droit percé de quelques trous dont l’embouchure se plaçait normalement entre les lèvres, mais qu’Ensor utilisait parfois de manière singulière : il bloquait sa narine gauche et soufflait l’air dans le tuyau par sa narine droite. Une photographie de 1885 (Cat p. 55)2 environ le montre assis sur une cheminée en haut d’un toit et jouant de sa petite flûte dans cette posture. En 1891, il a ramené d’un voyage en Zélande avec son ami Eugène Demolder deux dessins d’où il a tiré des gravures à l’eau-forte où on les voit, lui, long et maigre, soufflant dans sa flûte, Demolder gros et court, dansant3 Dans des souvenirs des années trente, l’écrivain Karel Jonckheere décrit avec un étonnement amusé Ensor jouant de sa flûte nasale4 ; de son côté, J.-F. Eislander, collaborateur de la Galerie Giroux qui était présent à Ostende lorsqu’ont été fêtés les quatre-vingts ans du peintre, raconte qu’après les speechs et les compliments, il a vu Ensor réclamer le silence, se fourrer dans le nez l’embouchure d’une flûte en fer blanc pour jouer un petit air dont il battait la mesure avec le pied5.Sans doute, était-ce pour le vieux peintre, une manière d’étonner et de scandaliser quelque peu un auditoire académique.

James Ensor jouant de la flûte assis sur une cheminée, mais il tient le flûte entre les lèvres. Photographie anonyme de 1885.

James Ensor jouant de la flûte assis sur une cheminée, mais il tient le flûte entre les lèvres. Photographie anonyme de 1885.

En mars 1906, ses amis Albin et Emma Lambotte avaient fait cadeau à Ensor d’un harmonium qui allait prendre une place considérable dans sa vie. Quelques jours seulement après avoir reçu le nouvel instrument, il écrivait à la donatrice : « Maintenant, je ne puis supporter le son du piano, il me parait grêle et monotone. Combien d’heures heureuses j’ai passées déjà devant le bel harmonium et combien j’ai pensé à vous. C’est bien l’instrument du peintre et les tons nourris et pleins tout enveloppés de mystère font songer aux grands tons puissants de certains vieux tableaux »6.

On sait que l’harmonium est un instrument à clavier et à anches libres dont la soufflerie est activée par un pédalier manœuvré par l’interprète ; largement tombé en désuétude aujourd’hui, il a été utilisé au 19e et au début du 20e siècle dans certaines églises et dans les salons bourgeois comme un orgue à bon marché, avant l’essor de l’électronique. L’harmonium d’Ensor comptait une quinzaine de jeux qui lui permettaient de varier les sonorités dans ses exécutions, mais il n’utilisait le plus souvent que les plus aigus. À partir de 1917, Ensor a installé son harmonium devant sa grande toile L’Entrée du Christ à Bruxelles, comme s’il voulait faire figurer au même plan sa création musicale et ce qui était considéré comme le chef-d’œuvre de sa peinture. En 1933, il s’est du reste, inspiré d’une photographie pour se peindre à l’harmonium dans une situation qui symbolisait ses doubles ambitions.

James Ensor et son harmonium, 1933.

James Ensor et son harmonium, 1933.

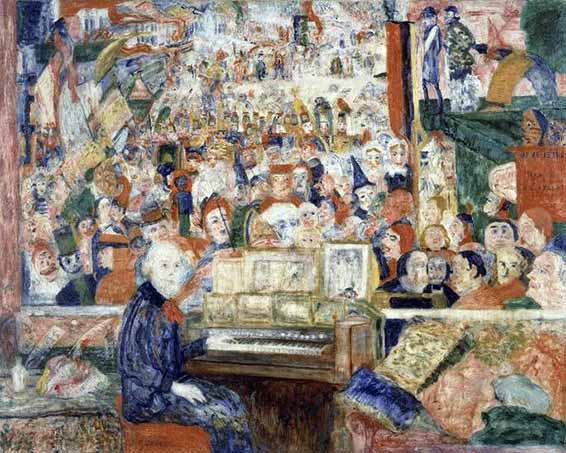

C’est L’Entrée du Christ à Bruxelles (Cal, p. 2) avec ses juxtapositions de couleurs contrastées et sa lumière violente qui a sans doute, fait reconnaître d’abord le génie d’Ensor et sa modernité puissante. Sur cette grande toile conçue en 1888-1889, on voit en rangs serrés, mêlés à la foule, des musiciens militaires en shako et uniforme, avec grosse caisse, joueurs de trompette et de hautbois, un autre groupe de joueurs d’instruments à vent, des musiciens encore, derrière le drapeau des « Fanfares doctrinaires » et d’autres drapeaux annonçant d’autres fanfares ; une eau-forte de 1885 sur le même sujet (cal. p. 321) ajoute à l’ensemble un drapeau annonçant la « Phalange Wagner fracassante », une autre toile, Musique rue de Flandre (1891) (cat, 99) illustre par des taches blanches, noires et rouges, une foule aux nombreux musiciens envahissant une rue étroite de 1893, un dessin aux crayons de couleur, titré Cortège comique (cal, 274) représente un défilé carnavalesque où l’on ne voit que des musiciens soufflant dans des hautbois, des clarinettes, des instruments à vent imaginaires pourvus d’énormes pavillons et des joueurs de cymbales autour d’une grande lyre.

Les ensembles d’instruments à vent ont toujours été présents dans la vie quotidienne d’Ensor : les musiques des régiments de ligne stationnés à Ostende, l’Harmonie communale, la Fanfare de la Garde civique et diverses sociétés d’amateurs, dont la principale était la Société Euterpe donnaient presque tous les soirs d’été des concerts sur les kiosques des places publiques ou des parcs dans un répertoire de fantaisies d’opéra, de pots-pourris, de danses, de marches ; elles s’assemblaient parfois pour des cortèges à travers la ville.

L’univers sonore dans lequel Ensor a baigné à Ostende est aussi celui du Kursaal qui, depuis 1852, a eu pour mission d’offrir aux curistes et aux amateurs de bains de mer, tout à la fois les émotions des jeux de hasard et des divertissements artistiques à la mesure des ambitions d’une ville d’eau internationale. Pendant la saison d’été, de juillet à septembre, un orchestre symphonique qui a compté plus de cent exécutants au début du 20e siècle se faisait entendre tous les soirs dans des programmes où dominaient les airs d’opéra avec de grands chanteurs, alternant avec des morceaux de virtuosité joués par d’éminents solistes et des pièces symphoniques diverses. D’autres séances, orientées plus délibérément vers les musiques légères sans ambitions culturelles, étaient présentées à l’heure de l’apéritif et dans l’après-midi7.

Ensor fréquentait avec éclectisme ces différents types de manifestations, mais parmi toutes les musiques qu’il a pu entendre au Kursaal, au Théâtre royal ou ailleurs, ce ne sont pas les œuvres les plus représentatives de la haute culture qui l’ont particulièrement touché. On se tromperait sur ses goûts musicaux les plus profonds, si l’on tirait des conclusions valorisantes des sujets de certaines de ses œuvres de jeunesse, conçues sous l’influence des milieux éclairés qu’il a fréquentés pendant son séjour à Bruxelles de 1877 à 1880. Dans une note autobiographique établie en 1895 à l’attention du littérateur-journaliste Pol De Mont, Ensor confirme que c’est bien pendant ses années de formation à l’Académie de Bruxelles qu’il s’était enthousiasmé pour Wagner. « Ce génie extraordinaire m’a influencé et soutenu, a-t-il alors déclaré. J’ai entrevu un monde énorme et magnifique. Ma souffrance était vive quand le public riait ou s’indignait et ce ton était général chez les bourgeois. J’ai appris là à les mépriser et ce sentiment n’est pas complètement éteint »8. Ensor avait vu alors en Wagner un artiste révolutionnaire et solitaire dont il ne pouvait que se sentir proche. Mais il a ensuite cessé de lui accorder une attention privilégiée dans la mesure où le wagnérisme s’est bientôt imposé au concert et sur la scène de la Monnaie, dans la mesure surtout où l’avant-garde des écrivains et des peintres symbolistes a fait le pèlerinage de Bayreuth et a fait de Wagner un héros de la création artistique et non plus un martyr. Ensor, quant à lui ne s’est pas laissé séduire par l’héroïsme de Siegfried, par les amours mystiques de Tristan et Isolde ou par le cérémonial sacré de Parsifal. Ce qui l’a retenu chez Wagner c’est La Chevauchée des Walkyries (1886-1888) (cat. 241) que la revue L’Art moderne avait ainsi décrite dans un compte rendu de la représentation de 1883 : « Sur la cime d’une montagne escarpée couverte de sapins, l’escadron des Walkyries fait retentir des appels sauvages. Elles passent à cheval, au milieu des nuages chassés par la rafale, s’interpellent en ricanant ; à l’arçon de leur selle pend un guerrier qu’elles emportent dans le Walhalh… ».

Ensor ne s’est jamais laissé emporter par la wagnérolâtrie de l’intelligentsia bruxelloise d’alors. Son esprit critique l’incitait plutôt à prendre quelque distance à l’égard du sérieux qui caractérise le drame wagnérien. Sans doute, était-il plutôt du côté de son ami l’aquarelliste-littérateur Théo Hannon qui devait publier en 1887, au moment même où l’on représentait La Walkyrie à la Monnaie, La Valkyrigole, une « parodie-éclair » en vers où sont mises en scènes les « VaIkyrient » et les « Valkypleurent »9.

En dehors du texte adressé à Fol De Mont, la seule allusion louangeuse à Wagner que l'on trouve dans les Écrits d’Ensor ne concerne pas le maître de Bayreuth en tant que musicien ou homme de théâtre, mais en tant que militant de l’antivivisection10.

On ne trouve pas trace d’un intérêt pour toute autre musique « sérieuse » dans la correspondance, sauf lorsqu’il signale non sans ironie à son amie Emma Lambotte qu’il « a été au Kursaal où Caruso, le roi des ténors roucoule et évolue onctueusement »11. Il cite souvent dans ses discours les noms de musiciens belges, compositeurs et interprètes, mais seulement pour les remercier d’avoir reconnu les mérites de sa peinture ou d’avoir apporté leur aide à la diffusion de sa musique.

James Ensor, La musique russe

James Ensor, La musique russe

Certes, son tableau La musique russe (1881) fait allusion à la découverte alors récente en Belgique des œuvres de musique de chambre du groupe russe des Cinq (Borodine Rimsky-Korsakov, César Cui, en particulier). Mais il n’est pas indicatif du goût d’Ensor pour des musiques nouvelles. C’est avant tout un admirable « salon bourgeois » plus sobre que l’œuvre postérieure de Khnopff En écoutant du Schumann, où la musique sérieuse est écoutée par « l’auditrice » dans une méditation quelque peu théâtrale, le visage caché par la main droite, le coude appuyé sur le bras d’un fauteuil.

Dans la production ultérieure d’Ensor on ne trouve pas trace d’un intérêt pour la musique savante, sauf lorsqu’il représente son piano ou son harmonium dans sa chambre ou son atelier et dans des tableaux de la fin de sa vie lorsqu’il rend hommage à son ami Auguste De Boeck (La clarinette fleurie [1938] et L’Âme de la musique [1940/41]12. Sinon, ce n’est que de manière satirique qu’il y fait allusion, par exemple, pour se moquer de l'enseignement académique dans une huile de 1902, « Au conservervatoire » (cal. 145) ; dans l’image suspendue au-dessus d’un groupe de musiciens, Wagner se bouche tes oreilles en entendant des choristes réunis autour d’une partition sur laquelle on peut lire « Wal qui rit - Hoy Hotoyo » et diverses variantes du cri de ralliement des Walkyries ; les chanteurs sont dirigés par un personnage, avec une grande baguette de chef qui caricature Gevaert, le directeur du conservatoire ; dans le personnage à gauche on reconnaît le violoniste Eugène Ysaÿe.

James Ensor, Au conservatoire, 1902.

James Ensor, Au conservatoire, 1902.

Dans une autre toile, Ensor montre de manière peu valorisante deux « chanteurs grotesques » (1891) (cal. 101) qui semblent s’invectiver en chantant, une partition à la main. Il lui arrive de figurer un violon ou un autre « instrument classique » au milieu de squelettes ou de pantins gisant sur le soi de l’atelier (1900) (cat. 140) ; dans Les musiciens terribles (cat. 102) ce sont des animaux, drapés dans de pseudo-partitions musicales qui jouent de la clarinette et du violoncelle. Il se moquait des concerts de la Libre Esthétique organisés à Bruxelles par Octave Maus qui prétendaient répondre aux goûts d’une avant-garde en musique tout autant qu’en peinture. Dans « ce salon accueillant où des pointillistes bizarres évoluant en sourdine, s’infiltrent à souhait », écrit-il. dans Ma vie en abrégé, « des musicants, mangeurs de morceaux, suspendus à leurs cordes, raclent des nerfs de chattes, crèvent des timbales, éventrent des caisses ou bombardent des caissons à coups de bombardons »13.

C’est aussi aux musiciens d’avant-garde joués lors des salons de La Libre esthétique qu’il songeait en écrivant dans la préface à la première édition de ses Écrits publiés à l’initiative de Sélections : « Laissez-moi crier : foin des sons musicaux banalisés d’accords voilés, sons pourris de musicants sourds, en détresse, sons avariés, profanés, doctrinaires, galvaudés, sons circoncis sons aigus des ouistitis, sons massifs, sons ventrus de professeurs en gésine, sons bavards d’ébène et d'ivoire, sons gueulards de politiciens, sons aigres de batraciens, sons graves de chantres baveux et morveux, sons articulés de crabes enragés, son coulant des poupées mortes, son rouge des têtes coupées, sons maigres des gargouilles bouchées, sons des vers en mal de pieds... ».14

Ce qui plaisait particulièrement à Ensor dans le répertoire musical, sans parler des chansons de pêcheurs en flamand local, qu'il avait enfouies dans sa mémoire dés sa jeunesse15, et qu'il avait redécouvertes à la fin de sa vie, c'étaient des musiques plaisantes et divertissantes, des pages d'opérettes ou d'opéra à succès, des valses, des danses, des chansons de café-concert. Ce sont des musiques de ce type qu'il cite en les travestissant par des jeux de mots souvent grivois dans un « discours en noble languaige de chevalerie » prononcé en 1903, à l'occasion d’une manifestation organisée en son honneur par la Compagnie du rat mort16. Ce sont de telles musiques qui ont dû l’inspirer dans ses improvisations à l’harmonium et ses « compositions » ultérieures.

Pourtant, l'agressivité de maintes peintures et dessins d'Ensor a souvent fait créditer sa musique d'une force révolutionnaire et d’une violence perturbatrice qu’elle n’a jamais eue. Ainsi, en 1898 dans un numéro spécial de la revue française La Plume, préparé à l'occasion d'une exposition qui voulait révéler le génie du peintre au public parisien, lorsque Blanche Rousseau, nièce d'un couple d’amis, veut évoquer Ensor improvisant au piano à la fin d’un repas de noces, elle écrit qu « il fait éclater une fanfare discordante, un tumulte de sons bousculés, mais si moqueurs, si violents, d'une si imprévue et tragique ironie... une sorte de marche des bourgeois où les cris d'animaux se mêlent au vacarme des tam-tams, et brisés dans un long hurlement sinistre17 ». « L’étrange musique, ajoute-t-elle. Elle ne ressemblait à aucune autre. Elle était sourde et voilée, — rapide comme un souffle, aussi légère ou bruyante soudain, dure, heurtée, diabolique... Les sons couraient, agiles, ailés, s'égouttaient en jet d'eau ou s'écroulaient à terre avec des grimaces et des contorsions. C'était pour moi, petite fille, des troupeaux d'anges et de démons tournoyant entre ciel et terre, des chutes et des essors, et les merveilleuses ascensions d'un mélange bizarre de figures dont prédominaient tour à tour les unes sublimes, ou les autres, grimaçantes et horribles... » La musique d'Ensor, dit encore Blanche Rousseau, « me remplit d'extase, de désir, de douleur et d'une sensation humaine qu’aucune autre ne me donna jamais. Elle me donne toujours quelle qu'elle soit, le frisson du génie ».

Dans le petit volume qu'il a consacré à Ensor en 190818, Émile Verhaeren a rapporté ce témoignage et lui a fait confiance, sans en avoir lui-même vérifié la crédibilité ; mais son avis de seconde main a servi de caution à beaucoup d'autres.

En 1912, le poète Franz Ansel évoquant Ensor au clavier dans le journal anversois La Métropole rapporte qu'il inventait des motifs musicaux sur les thèmes parfois extravagants et biscornus que lui proposaient ses auditeurs. « Et Ensor brodait là-dessus, avec un entrain furieux, un brio étourdissant et une verve intarissable ; et c’était un fouillis de notes, un déluge d'arpèges et de gammes, un sabbat de bémols ivres, chevauchant des dièses fous, un enchevêtrement de fugues, de chromatismes, de contrepoints à faire pâlir d’envie jalouse Paganini et Liszt lui-même ! On retrouvait tout ensemble dans ces improvisations réellement éblouissantes, l'ironie cruelle de l'âpre humoriste des Médecins examinant les urines du roi Darius, la fantaisie du peintre des Masques, la prodigieuse invention du dessinateur de la Cathédrale et la pâte chaude du coloriste qui nous révéla la Mangeuse d'huîtres19 ».

En 1922, dans la revue anversoise d’avant-garde. Ça ira, Georges Marlier, critique très averti dans les arts plastiques écrit en confondant les domaines : « Voici que le maître s'est assis à l'harmonium et qu'un étrange miracle s'accomplit. Une musique irréelle s'élève de l'instrument, d’abord légère et subtile, mais dont la gaieté et l'enjouement acquièrent bientôt un caractère artificiel et douloureusement ironique. Des rythmes de danses jaillissent allègrement des touches, entrecoupés de plaintes et de gémissements. Et les motifs se succèdent, déconcertants et variés comme les toiles qu’ils interprètent. À présent, le soir tombe. Les accords tragiques d’une marche funèbre retentissent sourdement à travers la chambre, qui s'emplit peu à peu d'ombre et de mystère. Par moments, les notes élevées du clavier semblent mêler d'ironiques ricanements au rythme lugubre. Les masques effrayants qui peuplent l'atelier paraissent s'animer aux accents de cette musique diabolique. Ils me considèrent fixement avec les trous béants de leurs orbites vides ». — Marlier songe évidemment aux Squelettes musiciens (Cal. 250), jouant de la clarinette — « Et une peur irraisonnée me serre le cœur, au milieu de cet atelier angoissant et en présence de cet homme miraculeux qui joue toujours, en proie à de secrètes obsessions. Lorsque la mélodie s'achève, enfin, l'écho s'en prolonge en moi, indéfiniment20... ».

En 1930, dans leur livre sur la Flandre, les frères Haesaerts écrivent, à l'écoute d'une improvisation d'Ensor, qu'ils entendent « des jaunes stridents, des rouges patibulaires, des verts loquaces, des roses paradisiaques...»21.

Un lien spirituel semble s'ètre noué ainsi entre les audaces de la peinture et les éclats brutaux attribués à la musique qu'elle évoquait, comme si Ensor avait préfiguré dans sa peinture la sauvagerie de certaines musiques modernes. « Roucoulez avant l'heure, violons-tigres de Strawinsky ! » a écrit Henri Vandeputte dans sa préface à l'édition de 1944 des Écrits d'Ensor, « Grondez, contrebasses ! Sifflez ensemble, innombrables fifres ! Fendez le plafond céleste, trompettes des nègres de Florence Mills » (allusion à une chanteuse de jazz qui avait fait grande impression au Kursaal).

Dans une conférence à la Galerie Giroux le 3 mars 1945, Emma Lambotte évoque ainsi Ensor à l'harmonium : « L'atelier s'ensorcelle, vibre, remue... Dés les premiers accords, les masques et personnages des tableaux se livrent à la danse. Le cortège du Christ éclate en fanfares et, comme un film, se met en mouvement. On est baigné de musique autant que de lumière. Les notes se déchaînent, se bousculent, rient, ricanent en pleurant22 ».

Sans doute, la plupart de ceux qui se sont exprimés sur les improvisations d'Ensor à l'harmonium étaient-ils des admirateurs inconditionnels du peintre et des béotiens en musique. L'écrivain viennois Stefan Zweig, quant à lui a donné un avis plus lucide : après une après-midi chez Ensor en juillet 1914, il a pu parler de celui-ci comme du « plus grand peintre moderne de la Belgique, un homme très singulier, solitaire et renfermé qui était bien plus fier des mauvaises petites polkas qu'il composait pour des fanfares militaires que de ses peintures fantastiques esquissées dans des tons éclatants23.

Ensor avait sa responsabilité dans l'idéalisation quasi mythique de son personnage, au-delà de sa peinture. Il jouait à l'artiste inspiré devant son clavier. Relatant une rencontre avec lui en cette même année 194524, un journaliste allemand l'a montré prenant des poses assez théâtrales au moment où il s'installait à l'harmonium : Ensor plaçait ses mains sur le clavier, rapporte-t-il. et après un temps de silence, dressait son corps sur sa chaise et commençait à jouer, d'abord doucement et solennellement, mais l'excitation le gagnait bientôt ; avec des attitudes de virtuose, il levait les bras très haut, lançait sa tète en arrière, se dressait sur sa chaise. Il se concentrait si bien sur son jeu qu'il semblait oublier ce qui l'entourait. Puis, il s'interrompait brusquement, se tenait le front d'une main, faisait quelques pas dans la pièce, sans mot dire, se remettait au clavier et jouait longuement en oubliant, apparemment son visiteur. Sans doute, voulait-il donner ainsi l'image de l’artiste saisi dans les transes de la création.

L'écrivain flamand Karel Jonckheere rapporte que quand on enfonçait les touches de l'harmonium, elles faisaient entendre « un bruit qui ressemblait aux claquements des jointures d'un squelette », tandis que l'air s’échappait d'un réservoir alimenté par deux soufflets activés alternativement par les pieds de l'instrumentiste évoquait pour lui « des soupirs macabres ». Si l'on s'en rapporte à l’enregistrement réalisé en 1936 lors d’une visite à l'atelier d'Ensor par Théo Fleischman dans une émission par l’I.N.R. (Institut national de radiodiffusion), la sonorité en était poussive et peu agréable25 ; sans doute Jonckheere, lui aussi, appliquait-il inconsciemment à la musique les impressions fantastiques que lui donnaient maintes peintures d'Ensor.

Ensor, compositeur ?

James Ensor, La Gamme d'amour, radio 3 (Belgique), 1998. Suzanne De Neve au piano ?Il y a une concordance certaine entre le moment — mars 1906 où Ensor est entré en possession de l'harmonium et celui novembre de la même année — où. enivré par ses succès d'improvisateur il a voulu se faire reconnaître comme compositeur à part entière en produisant des œuvres écrites. Malheureusement ses connaissances en musique étaient très déficientes.

Interrogé dans les années vingt par le littérateur René Lyr sur les capacités musicales d'Ensor, le compositeur Auguste De Boeck, qui fréquentait le peintre depuis des années, a illustré sa réponse en rapportant qu'Ensor, sollicité par une quêteuse d'autographe musical, lui avait confié : « Je ne connais rien, mais rien de rien à la musique, je suis totalement incapable d'écrire une note26». Ceci doit être pris à la lettre : dans les quelques tableaux où il a voulu figurer des notes de musique, Ensor s'est montré incapable de représenter correctement autre chose que la clé de sol ; pour s'en convaincre on peut se reporter aux Musiciens terribles (cat. 102) ou au tableau intitulé Ensor, musicien et ses clés de sol (cat. 189). Mais il n'avouait pas son ignorance.

Un sens aigu de la sonorité et du rythme verbal ne peut tout au moins lui être contesté. Ainsi, par exemple, l’éloge si profondément imprégné de sonorités musicales que fait Ensor des musiciens ostendais : « Bravo musiciens d’élite de l'orchestre du Kursaal, tous subjugués, domptés, foudroyés, matés sous les chocs du puissant timbalier. Tapez, tapez, brave timbalier et vous les cors, les cuivres soufflez, jouez, jouez et vous, surtout, grosse-caissier, tapez, tapez dru. tapez fort, tapez dessus, tapez dessous, tapez partout, jouez, tapez, jouez toujours avec mesure et politesse en beau joueur Kursaalisé. Tapez ici. Tapez là. Tapez sur le sol, tapez sur le dos. Do-ré-mi-fa-sol-la-si-do. »27

Mais ces dons réels n'impliquaient pas une compétence musicale.

Diverses photographies et le grand autoportrait de 1933 (cat. 183) montrent qu'Ensor au piano ou à l’harmonium disposait généralement sur le pupitre non une partition qu’il eût été incapable de lire, mais des gravures ou dessins de sa composition dans leur encadrement.

Ensor n’a même jamais appris à placer ses mains sur le clavier de manière satisfaisante : au lieu d'élever ses poignets et d’attaquer les touches avec les doigts recourbés, comme on l’enseigne généralement dès les premières leçons, il a toujours étendu ses doigts à plat sur le clavier et tout raides. On le voit bien sur certaines photographies. (Cat. p. 15) ainsi que dans le film de Luc de Heusch (« Je suis fou, je suis sot, je suis méchant »). C’est sans doute pourquoi il atteignait plus aisément les touches noires : « les doigts très longs voyagent constamment sur les touches noires, a expliqué De Boeck, on dirait que les blanches inspirent une réelle terreur au compositeur ».

Ensor a dû aussi créditer les mélodies jouées sur les touches noires d’un mystère, souvent attribué, du reste, aux modulations vers les tonalités bémolisées. Encore, faut-il savoir que dans des morceaux de musique basés sur l’échelle majeure de sept sons, comme c’est le cas chez Ensor, toute mélodie fait inévitablement appel à certaines touches blanches.

Il est permis de se demander, dès lors, si Ensor, improvisateur, a pu véritablement « composer » de la musique. Pour répondre à cette interrogation, il faut rappeler d'abord que de nombreuses civilisations extra-européennes ne connaissent que des musiques non écrites et qu'en Occident même, parallèlement aux musiques écrites, beaucoup de musiques relèvent toujours de la tradition orale. Du reste, l'improvisation a longtemps fait partie des pratiques des musiques savantes d'Occident : J.-S. Bach, Mozart, Beethoven, Liszt ont été réputés pour leurs improvisations : ils préludaient autour de quelques formules mélodiques pour donner le ton de l'œuvre écrite qu'ils jouaient ensuite, ils variaient des thèmes connus, inventés par eux-mêmes et se lançaient dans des fantaisies en juxtaposant des motifs contrastés. Au début du 20e siècle, à une époque où elle était bannie des bons usages des concerts, l'improvisation n'était plus pratiquée qu'à l'église pour répondre aux besoins fonctionnels des services religieux ou à l'occasion de divertissements sans ambitions, mais elle était restée vivace dans des domaines marginaux. On cite volontiers en référence des accordéonistes d'il y a un demi-siècle, ou des musiciens de jazz comme le guitariste Django Reinhardt, incapables de lire leurs notes, mais véritables créateurs dans l'improvisation. En inventant une musique sans passer par l'écriture, l’improvisateur part soit de véritables thèmes, soit de schèmes mélodiques, harmoniques et rythmiques qui lui sont fournis par sa culture et son environnement musical.

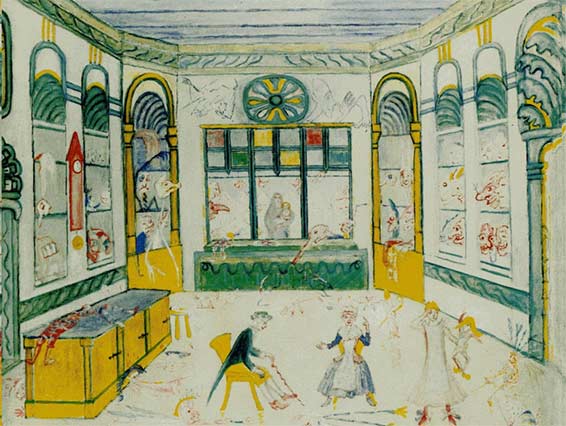

Le fait qu’Ensor ait improvisé au piano ou à l'harmonium en intériorisant les normes du langage des musiques légères de la fin du 19e siècle, n'a rien d'extraordinaire. Ce qui est étonnant, c'est qu'encouragé par ceux qui entendaient ses improvisations et leur accordaient les mêmes qualités qu'à sa peinture, il ait voulu en faire des « compositions » écrites ; il les a installées dans sa mémoire en les répétant (avec d'inévitables variantes) à tous ceux qui lui rendaient visite, puis, les a fait transcrire dans des partitions en dissimulant le fait qu'il ne les avait pas « écrites » lui-même ; il les a fait exécuter en public dans des versions orchestrales qu'il n'avait pu établir non plus. Il les a, enfin, intégrées dans ce qu'il a considéré comme une œuvre d'art totale : pour son ballet La Gamme d'amour, il a conçu le scénario, la musique, les costumes et les décors et il a accordé autant d'importance aux exécutions de cette œuvre sur une scène d'opéra qu'aux expositions de ses peintures.

Le ballet « La Gamme d'amour »

James Ensor, décor pour La Gamme d'amour.

James Ensor, décor pour La Gamme d'amour.

À l’occasion d’une représentation du ballet à Ostende en 1932, Ensor a marqué ainsi les étapes de sa composition : « ...médité en 1906, construit en 1911, complété vers 1913, joué sans décors ni danseuses à Ostende d’abord, à Bruxelles vers 1920, ensuite monté à l’Opéra flamand d’Anvers en 1924, au Royal de Liège en 1927, échoué enfin au Royal d’Ostende en 193228 ».

Dans l’album La Gamme d'amour publié à Bruxelles en 1929 aux Éditions « Un coup de dés », après le scénario, après la reproduction en couleur des personnages en costumes et d'un des décors, on trouve six morceaux « pour piano » : Flirt de marionnettes, une deuxième pièce simplement annoncée par ses mouvements Lento et Andante (dans certains manuscrits elle a pour titre Complainte et Berceuse). Gamme d'amour, valse, Marche funèbre. Enlacements, valse lente et Pour un orgue de Barbarie, mazurka.

S'appuyant sur le témoignage de l'écrivain René Lyr, on a généralement attribué la notation des improvisations d'Ensor à Aimé Mouqué, un flûtiste ostendais qui, plus tard, a été second chef au Kursaal et qui, à ce titre, a dirigé des exécutions de La Gamme d’amour en 1936 et 1945. Mais Mouqué était né en 189429 ; Ensor n’a pu faire appel à lui pour ce travail dans les premières années du siècle.

Si l'on s'en rapporte à diverses confidences d'Ensor lui-même, celui qui a noté pour le piano et qui a orchestré la valse Enlacements, considérée, par lui, comme sa première « composition », c'est Pietro Lanciani qui dirigeait les opérettes au Théâtre royal d’Ostende depuis 1889 et les concerts de l'après-midi au Kursaal31.

Dans une lettre du 1er novembre 1906, Ensor avait confié à Edgar Picard, un collectionneur de ses œuvres : « Apprêtez-vous à rire. J’ai composé une valse au piano et mon ami Lanciani la mettra en musique — (il veut dire, «en partition») —. J'espère pouvoir la jouer bientôt devant vous32 ». Quelques jours plus tard, le 16 novembre, il écrivait à Emma Lambotte : « Lanciani a commencé à noter ma valse avec accompagnement complet pour piano et sans rien changer. Avant la saison, il l'orchestrera pour la symphonie du Kursaal où elle sera jouée à grand orchestre. Il la fera éditer à Paris, il la trouve en toute sincérité, très belle, artistique et originale et me prédit un grand succès33».

Le 26 novembre suivant, il écrit à la même correspondante : « Ma valse est mise en musique, il ne reste plus qu'à l'éditer. Elle fait très bon effet au piano et sûrement l'effet sera plus complet à l'orchestre. Je vous l'ai dédiée, madame34».

Sans doute par amitié pour Ensor, Léon Rinskopf, alors directeur artistique et premier chef au Kursaal, spécialisé dans l'interprétation de musiques beaucoup plus sérieuses35, a dirigé lui-même la valse dans un concert du soir quelques semaines après sa création. « Elle fait un effet tout différent, écrit alors Ensor à Emma Lambotte, le 30 septembre 1907 ; le public emballé a fort goûté les valses et de belles dames m'ont félicité. Maintenant, je rêve musique et déjà, j'ai une nouvelle valse en train, aussi une mascarade musicale, etc., etc. »36. C'est probablement cette « nouvelle valse » qu'on trouve sous le titre La Gamme d'amour dans l'album du même nom.

En effet, à la perspective d'être désormais joué en concert. Ensor a fait noter et orchestrer d'autres de ses « improvisations ».

La « mascarade » pourrait être la mazurka qui dans l'album a pour titre « Pour un orgue de Barbarie » et qui a êtê jouée par un orchestre du Kursaal sous la direction de Lanciani le 5 septembre 1911 et deux autres fois encore avec d'autres chefs jusqu'en mai 1914. Une pièce intitulée « Flirt de marionnettes », datée de la main d’Ensor de mars 1907 et signée par lui dans un manuscrit a été jouée le 25 juillet 1910 par l'Orchestre du Kursaal et huit autres fois encore jusqu'en 1914. Enfin, le 30 décembre 1907, Ensor a écrit à Emma Lambotte qu'il avait composé une marche qui devait être jouée au Kursaal l'été suivant ; il doit s'agir de la « marche funèbre » assez alerte qui devait, elle aussi, prendre place dans le ballet et l'album ; Ensor ajoutait ce jour-là ce commentaire : « La musique délasse de la peinture »37.

En provenance de la Bibliothèque du Kursaal. on dispose du matériel d'orchestre (les parties séparées pour les différents instruments et les partitions réduites à deux portées pour le chef) de chacune des six pièces que l'on trouvera plus tard dans l'édition de 1929 pour piano ; ces pièces ont dû être orchestrées entre 1906 et 1911 plus ou moins longtemps avant de prendre place dans le ballet et indépendamment l'une de l'autre car leurs effectifs instrumentaux varient de pièce en pièce38.

La musique complète du ballet se trouve en partition sur deux portées destinées au chef d'orchestre dans un manuscrit de 94 pages titré de la main d'Ensor : La Gamme d'amour (Flirt de marionnettes) Ballet pantomime, en un acte et deux tableaux39. Ce manuscrit a été copie entre mars 1911 et octobre 1912. dates qu*Ensor a inscrites après sa signature à la première et à la dernière page, le copiste, un certain Lehouck qui n'est pas autrement connu, a signé, lui aussi, et a précisé après la double barre finale : « 5 octobre 1912 ». C’est apparemment entre ces dates extrêmes qu'a dû être élabore le ballet en partant d'œuvres précédemment composées et déjà notées40.

Le manuscrit Ensor-Lchouck est la seule source qui propose le ballet dans sa continuité. Il a dû passer par les mains de différents chefs qui l'ont utilisé lors d'exécutions en concert ou en spectacle. Il porte, en effet, de nombreuses traces d'utilisation : des corrections du texte musical, des coupures, des adjonctions par collages ; les coins inférieurs de certaines pages sont maculés et parfois déchirés.

On y trouve les six pièces principales, placées dans l’une ou l'autre scène selon les besoins dramatiques de la pantomime ; certains de leurs thèmes sont utilisés comme des leitmotifs et réentendus à différents moments. Une Ouverture reprend les thèmes principaux de la gavotte Flirt de marionnettes, interrompus par des gammes montantes et descendantes formant des cadences. Quelques brèves pièces qui ne seront pas retenues dans l'édition de 1929 ont été introduites, ainsi que des séquences qui n'ont d'autre raison d’être que de fournir un décor sonore à la pantomime et d’assurer des transitions entre les danses principales.

Pour coordonner les six pièces préexistantes avec les musiques nouvelles et en faire un ballet cohérent. Ensor a rédige un scénario en 26 scènes, à la vérité fort fade et sans intérêt dramatique ou littéraire : il situe « en carnaval » les amours contrariées de la jeune Miamia et de son prétendant Fifrelin, dans un magasin de masques et de marionnettes au premier tableau et sur une place publique où se retrouvent une cinquantaine de personnages pittoresques au deuxième.

Le scénario, daté de « mars 1911 » à la dernière scène, a été édité peu avant la guerre à l'« imprimerie-lithographie de la cour », à Ostende, sous forme d’une petite plaquette aux coins arrondis, imprimée sur les seuls rectos des pages et sous couverture rouge41.

Ensor a écrit le scénario de sa main tout au long de la partition manuscrite pour fournir les didascalies utiles à chaque scène et assurer la coordination entre la danse et la musique.

Le manuscrit est pourvu d'une pagination continue qui englobe les cahiers autonomes antérieurement rédigés. Dans ces années 1911-1912, Ensor a écrit à plusieurs reprises à Emma Lambotte qu’il travaillait beaucoup à son harmonium, qu'il croyait avoir trouvé « de nouveaux motifs intéressants » et qu'il avait bien amélioré son œuvre45. Il lui disait aussi en décembre 1913 que « l'orchestration du ballet lui prenait tout son temps »44.

En fait, Lanciani étant alors décédé, Ensor avait dù recourir à un musicien expérimenté pour l’aider à structurer l'ensemble, orchestrer tous les passages nouveaux et les intégrer dans une continuité avec les pièces antérieurement composées. Il avait choisi pour ce travail Michel Brusselmans, un jeune musicien qui venait d’obtenir une mention au prix de Rome et qui était le frère cadet du peintre Jean Brusselmans45.

Que Brusselmans ait fait plus qu'orchestrer le ballet semble prouvé par les reproches, d’ailleurs contradictoires, formulés par Ensor à son égard dans une lettre à François Franck datée de Bruxelles, le 16 juin 1923 : « J’ai rencontre dernièrement ici Michel Brusselmans rorchestreur (sic) de mon ballet. Il voudrait refaire l’orchestration du ballet, en supprimer la moitié, le pimenter pour le rendre plus moderne et au goût du jour... dans ces conditions il pourrait le faire jouer à Paris. »

« Il est fâcheux, dit Ensor, que Brusselmans n’ait pas respecté complètement ma musique en 1913. Il trouvait alors ma musique trop avancée et voulait la mettre également au goût du jour. S’il avait rendu fidèlement le ballet tel que je le jouais, la musique aurait encore une saveur très moderne, car un musicien m’a dit qu'il y avait dans ma musique des trouvailles dignes de Debussy ».

« C'est là un gros ennui : mais tel qu'il est orchestré, il sonne encore bien et puis, le goût du jour me laisse indifférent. Brusselmans prétend que le ballet moderne ne dépasse pas vingt ou vingt-cinq minutes ».46

Dans un article publié en novembre 1913, dans la revue L'Art moderne, Franz Hellens annonçait que le ballet, alors appelé Flirt de marionnettes, serait « représenté sur une de nos scènes bruxelloises en l’hiver de 1914-1915 » ; « il ne restait plus qu’à achever l'orchestration de la partie musicale » ; pour le reste costumes et décors tout était prêt. En effet, les deux toiles qui devaient servir de modèles aux décors (cal. nos 161 et 162) ont été peintes en 1912 et les dessins des costumes reproduits dans l'album de 1929 sont datés pour la plupart des années 1911, 1912 et 1913.

Mais, Ensor n’a pu entendre la partition que dans la dernière année de la guerre, probablement le 8 mars 1918, dans les locaux de l’école de musique d’Ostende, jouée par « un petit orchestre assez complet », formé parmi les professeurs et les élèves et complété par quelques amateurs de la ville47.

Cependant, la musique de La Gamme d'amour (tel a été le titre finalement adopté) n'a été révélée au public que le 17 janvier 1920 à l’occasion de l’exposition Ensor à la Galerie Giroux à Bruxelles. Elle a été donnée en concert dans les locaux de la galerie par un ensemble dirigé par le compositeur Léon Delcroix (1880-1938). La musique a profité du retentissement de la première rétrospective Ensor. Le programme publié à cette occasion contenait le scénario initial du ballet, daté de mars 1911. Dès ce moment les mérites du musicien ont généralement été mis en évidence dans les écrits consacrés au peintre et quelques pages de sa musique ont été présentées au public48.

Les exécutions et représentations du ballet

James Ensor, esquisses de costumes pour La Gamme d'amour, 1929.

James Ensor, esquisses de costumes pour La Gamme d'amour, 1929.

Ensor n’a jamais douté des qualités de son ballet. Il a beaucoup intrigué pour qu'il soit représenté au plus tôt sur une scène. Il a visé très haut : Paris et les Ballets russes de Serge Diaghilev.

À celte fin, il a d'abord demandé l'aide d'André De Ridder et P.-G. Van Hecke qui venaient de fonder la galerie et la revue Sélection et qui s'étaient enthousiasmés pour les audaces de sa peinture. Ils avaient pris l'initiative de recueillir ses Écrits en une édition à tirage limité, illustrée de reproductions d'après ses dessins et eaux-fortes, où à la demande d'Ensor, ils avaient consenti à faire figurer le scénario de La Gamme d'amour qu'ils n'appréciaient guère. Pour répondre à ses instances, ils sont entrés en relation avec Jacques Hébertot, directeur du Théâtre des Champs Élysées à Paris, dans l’espoir qu’il monterait le ballet. Le « baron » Jean Mollet, jadis secrétaire d’Apollinaire et très mêlé à la vie artistique parisienne, a servi d’intermédiaire ; en novembre 1920, il est venu lui-même à Oslende chercher la partition de La Gamme d'amour. Mais, celle-ci a été renvoyée à Ensor en septembre de l’année suivante-avec « une aimable lettre » de refus de Jacques Hébertot49.

En 1922. c’est par l’intermédiaire de François Franck (1872-1932)50, le collectionneur et mécène anversois, soutien fidèle du peintre depuis 1903, que des contacts ont été pris avec Waller Nouvel, administrateur de la Compagnie des Ballets russes. Mais Diaghilew qui avait monté Le Tricorne de M. de Falla en 1919, Pulcinella de Strawinsky en 1920, Chout de Prokofiev en 1921, n'a été séduit ni par le livret ni par la musique d’Ensor ; il n'a pas donné suite aux propositions qui lui étaient faites de financement du spectacle par François Franck.

Ce dernier a eu plus de succès auprès des directeurs du Koninklijke Vlaamsche Opéra d’Anvers. Fé De Ryckx et Bernard Tokkie ; ceux-ci se sont laissé convaincre de monter le ballet, surtout parce que Franck et quelques autres « protecteurs d’art » s’étaient engagés à prendre en charge les frais de réalisation des décors et des costumes.

Les décors ont été réalisés par les équipes de l'Opéra d'Anvers et les costumes ont été exécutés dans les ateliers des magasins Van der Borght à Bruxelles, dont Jean, le directeur, a songé un temps à publier les reproductions des dessins et la musique.

Ensor a été très attentif à ce que la production scénique respecte ses intentions : « Surtout qu'on ne pense pas aux Russes, écrivait-il à Franck, pensez donc à Ensor, à son art, à sa personnalité, etc, pas de pastiche et le succès sera plus grand, je crois. Du reste, quand j'ai composé et combiné tout mon ballet, je ne connaissais guère les Ballets russes qui n'existaient pas. je crois»51.

Le ballet a été représenté pour la première fois le 27 mars 1924 sous le titre Poppenliefde avec une chorégraphie de Sonia Korty, l'orchestre étant dirigé par Flor Bosmans52. Le ballet a connu quatre autres représentations en avril 1924 et a bénéficié d'une reprise le 7 avril 1925. Il a voisiné chaque fois avec des opéras en un acte de compositeurs flamands comme Auguste De Boeck, Arthur Van Oost et Jan Blockx. ce qui a donné à Ensor la satisfaction de se sentir reconnu comme leur égal.

Quelques années plus tard, François Gaillard, directeur du Théâtre royal de Liège et chef d'orchestre, a décidé de monter le ballet dans sa ville en recourant aux décors et costumes réalisés pour Anvers, mais avec la chorégraphe de son théâtre, Mme Albers. La première du spectacle a eu lieu le 22 mars 1927. Elle avait été précédée le 15 d'un grand banquet en l’honneur du peintre-musicien, au cours duquel celui-ci a prononcé un discours de style flamboyant : il a célébré Liège, a pardonné aux édiles locaux qui, jadis, avaient refusé d’acheter sa Mangeuse d'huîtres, a remercié avec chaleur tous ceux qui apportaient leur soutien à sa musique comme â sa peinture et a fait cette confidence : « ...je préfère ma peinture quand elle me parle musicalement ».53

C'est en mars 1929, à l'occasion de la grande rétrospective du Palais des Beaux-Arts de Bruxelles, qu'a été publié en 20 exemplaires sur Japon et 250 sur vélin d’Arches, l'album La Gamme d'amour, aux éditions « Un coup de dés », à l’adresse de Georges Vriamont, 101. rue Royale à Bruxelles54.

Georges Vriamont (1896-1961) était un pianiste amateur, engagé dans le commerce de la musique : il représentait à Bruxelles le facteur de piano Pleyel, exploitait une librairie musicale et se préparait à lancer les Éditions modernes qui devaient publier de nombreuses œuvres de musiciens belges de ses amis, comme Auguste De Boeck ou Paul Gilson. C'était un homme cultivé qui avait traduit en néerlandais des œuvres de Paul Valéry et Paul Claudel et en français des poèmes de Karel Van de Woestijne. II était en contact avec Ensor depuis de longues années. Déjà en 1912, répondant à sa curiosité, Ensor lui avait détaillé dans une longue lettre le scénario du ballet-pantomime55. En janvier 192156, et deux ans plus tard encore57, Vriamont lui avait demandé de pouvoir en copier la musique pour la jouer en concert, mais n'avait obtenu que des réponses dilatoires jusqu'en 1929.

La musique de La Gamme d'amour

Sauf pour la Complainte et Perceuse, Ensor a adopté dans chacune des six pièces retenues pour l'album les schèmes rythmiques caractéristiques d'une danse (rigaudon, valse lente ou rapide, marche, mazurka) et les a intégrés dans une forme simple de structure ternaire où les sections (A-B-A) sont établies sur des thèmes clairement contrastés qui s’opposent aussi par les tonalités selon le jeu classique des alternances tonique-dominante et retour à la tonique.

L'édition respecte les manies d’Ensor qui, on le sait, privilégiait au clavier l’usage des touches noires. Quatre des six pièces sont notées en sol bémol majeur, ce qui impose six bémols à la clé et des altérations inusitées lors de certaines modulations.

Dans le manuscrit Ensor-Lehouck (1912-1913) et dans les manuscrits antérieurs établis pour des exécutions à l’orchestre, ces pièces sont notées plus simplement en sol majeur, ce qui ne modifie en rien leur structure générale. En effet, il eût été hasardeux de demander aux différents musiciens d’orchestre une lecture en sol bémol, compliquée encore par les transpositions exigées par la facture de certains instruments (clarinettes et trompettes en si bémol, cors en fa). Le matériel d’orchestre de ces pièces provenant des archives du Kursaal et conservé aujourd'hui à la Bibliothèque royale, est établi, lui aussi, en sol majeur58.

En adoptant des versions hyperbémolisées, l’édition de 1929, explicitement destinée au piano et à tirage limité, n’a pas craint d’imposer certaines difficultés à l’interprète, à la fois pour attirer l’attention sur le parti-pris bizarre d’Ensor et pour donner une allure savante à son ballet par l’emploi de tonalités inhabituelles dans les musiques légères.

Certaines des pièces de La Gamme d'amour ont été jouées de temps à autre par l’orchestre du Kursaal jusqu'à la guerre ; l'Harmonie communale en a inscrit aussi à son répertoire59 ; plusieurs de leurs motifs musicaux ont été installés sur le carillon de la ville et sont devenus des airs populaires pour les habitants et les touristes.

Le ballet entier a été repris au Théâtre de Liège le 2 décembre 1930 et le 8 janvier 1931 au même programme que La Traviata. Il a été donné le 17 décembre 1932 au Théâtre royal d’Ostende lors d’un gala philanthropique financé par le couple Demoulière. ami d’Ensor et collectionneur de ses œuvres, mais, selon la presse60, la représentation a été médiocre : il n’y avait eu qu’une seule répétition pour l'orchestre et les danseurs. La soirée s’est terminée par un banquet au cours duquel Ensor a célébré les mérites de certains de ses interprètes et en a critiqué quelques autres avec verve61.

En août 1933, au cours d'une « matinée musicale ensorienne » à la salle des Ambassadeurs du Kursaal, la ballet a été joué en solo à la harpe par Mireille Flour qui, selon la presse en a « donné une exécution magistrale » ; cette version inattendue a été agrémentée par la cantatrice Eisa Steyns qui a chanté la Berceuse sur un poème écrit pour la circonstance par Gaston Heux.62

Il y a encore eu quelques représentations du ballet à l'Opéra de Liège en décembre 1930 et janvier 1931, toujours sous la direction de François Gaillard, puis au Kursaal d’Ostende les 16 et 26 août 1936, cette foisd sous la direction d'Aimé Mouqué. Dans les Carnets quotidiens qu'il a tenus à cette époque, Ensor a consigné tous les documents qu'il avait prêtés contre reçu à la direction du Kursaal : la partition (une copie du cahier de 94 pages de 1912, dont il a gardé l'original par devers lui), 34 parties d'orchestre, 37 costumes « emballés dans trois boîtes », deux décors et divers objets. Il a noté aussi après les représentations : « ... gros succès encore mercredi 26 août à 8 h 30 soir, avec sourires féminins et maintes satisfactions à la elé»63

Le 16 septembre 1945, une représentation a été organisée par le Théâtre royal au Casino communal d'Ostende car le Kursaal était en reconstruction : elle a été donnée par la troupe bruxelloise des Baladins dont la directrice-chorégraphe était Madeleine Lebbe. l'orchestre étant dirigé à nouveau par Aimé Mouqué. Ce devait être la dernière représentation du ballet sur scène. Il n'y a plus eu davantage d'audition orchestrale en concert, mais seulement quelques exécutions au piano de l'édition de 1929 et récemment, en prévision sans doute, du cinquantième anniversaire de la mort du musicien-peintre, quelques enregistrements sur disque compact64.

Une musique légère

James Ensor a aussi improvisé et fait fixer en notation quelques autres œuvres.

En 1923, avait été fondée à Ostende une section locale du Rotary. C'est à l'occasion de son accueil dans ce club qu’Ensor a composé une Marche des rotariens ostendais. Vriamont a aussitôt proposé de la publier ; sans doute a-t-il noté lui-même l'improvisation ensorienne. La partition pour piano a paru peu après sans mention d'éditeur. Ensor l'avait dédiée « à mes amies des bois, des fleurs et de la mer » et l’avait pourvue en page de couverture d'un dessin représentant une couronne de sirènes nues caressant du pied la roue rotarienne (Cf. cal. p. 329). Destinée à un large public, la marche est notée en sol majeur elle renonce ainsi à transcrire littéralement l'exécution d'Ensor « sur les touches noires ». Cette marche joyeuse fait penser aux marches américaines de John Philip Sousa, qui depuis le début du siècle connaissaient un grand succès international ; comme souvent chez Ensor, elle est de forme ternaire avec une sonnerie de fanfare introductive et conclusive à la coda. Mais l'écriture fait parfois preuve de maladresse, notamment lors des modulations.

On conserve aussi de James Ensor une pièce pour piano qui doit remonter à la fin des années vingt, elle aussi. Elle n'a pas été destiné à La Gamme d'amour. Elle nous est parvenue en deux versions manuscrites. La première porte le titre de « mazurka-caprice » ; elle est notée en sol bémol majeur ; Ensor a inscrit de sa main une dédicace à une « mademoiselle Augusta Labio » et a agrémenté la première page de croquis dessinés65. La deuxième version est intitulée « valse-caprice »66 ; elle est en sol majeur et a été notée par Georges Vriamont qui a mentionné à la dernière page : « itre et signature sont de James Ensor. La notation est de moi. Mais pour être fidèle, elle doit être restituée en sol bémol (Ensor jouait toujours dans cette tonalité)».

La mazurka et la valse sont des danses à trois temps, de forme généralement ternaire. Mais la mazurka est souvent caractérisée par un déplacement de l'accent sur les temps faibles de la mesure et par un rythme pointé qu'on ne retrouve pas dans cette pièce. On a donc plutôt affaire à une valse rapide. Mais les variantes entre les deux partitions ne se limitent pas au titre ; elles se manilestent dans la matière musicale elle-même. Elles résultent de notations d'exécutions de l'œuvre à des moments différents. Dans ses improvisations, Ensor partait des thèmes qu'il avait imaginés, parfois même de thèmes qui n'étaient pas de lui, mais qu'il croyait siens, parce qu'ils faisaient partie d'un fonds si popularisé qu'ils en devenaient anonymes. On peut relever ainsi des parentés étroites entre les premières mesures des pièces du ballet intitulées « La Gamme d'amour » et « Enlacements » et le thème d'un interlude orchestral dans Cavalleria rusticana, l'opéra de Mascagni. Cela ne signifie pas qu'il y ait eu plagiat. Entendu au Kursaal ou au Théâtre, le thème de Mascagni a pu s'inscrire dans la mémoire de l'improvisateur et revenir un jour sous ses doigts comme s'il l’inventait lui-même. Dans ses improvisations, Ensor restait fidèle d’une exécution à une autre à la structure générale et à la thématique qu’il avait retenues, mais il introduisait des modifications sans en prendre clairement conscience. Il retrouvait ainsi l’esprit même de la musique populaire : dans la chanson (comme dans le jazz ou dans les musiques orientales), il n’y a pas de version authentique et unique d'une œuvre à laquelle on puisse se référer. Il y a des versions plus ou moins différentes d'un archétype idéal.

Un certain nombre des auditeurs d’Ensor — amis et admirateurs — ont longtemps surévalué sa musique en lui appliquant les qualités de ses toiles les plus originales et les plus audacieuses. Plus tard, d'autres l'ont ouvertement méprisée (sans l'écouter mieux que les premiers), en raison de la médiocrité du livret de La Gamme d'amour et de la faiblesse relative des dessins et peintures pour les costumes et décors.

La double version de la valse-mazurka et l'emprunt à Mascagni permettent de situer la musique d’Ensor dans une tradition populaire de création non-écrite. Le compositeur Auguste De Boeck, après avoir signalé les ignorances d’Ensor avait eu raison d’écrire : « Ne croyez pas qu'on trouve dans la musique d’Ensor le formidable chromatisme de ses œuvres picturales. Tout y est dit simplement et sincèrement exprimé. C'est de la musique de danse, sans la moindre prétention. Vraiment, je préfère une danse, naïvement jolie parce que bien sentie, à une grande et prétentieuse symphonie, ennuyeusement bien faite parce que trop voulue »67.

La musique d’Ensor ne peut être jugée selon les critères de la musique savante, ni selon les valeurs esthétiques propres à sa peinture. À cette condition qui ravale, bien entendu, les prétentions du peintre en matière musicale, on peut reconnaître que les danses de La Gamme d'amour, la Marche des rotariens ostendais et la Valse-caprice sont des œuvres estimables dans la catégorie non méprisable de la musique légère du temps.

Mais, pour expliquer la surévaluation qu’Ensor lui-même a laite de sa musique, on peut se demander si les certitudes qu'il avait de son propre génie de peintre n'ont pas été ébranlées plus qu'il ne l’a laissé paraître, après l'échec de l’exposition de ses œuvres à la galerie La Plume, à Paris, en 1898. C’est précisément à ce moment qu'il a suscité les premiers éloges à ses activités de musicien.

On peut être tenté de mettre en parallèle avec la baisse de qualité de sa peinture aux premières années du siècle, l'ardeur qu'il a mise, dés ce moment, à transformer ses dons d’improvisateur en une création musicale véritable, ou du moins, à faire admettre qu’il était capable de composer à la table, d'écrire lui-même des valses et d'autres danses et même de concevoir un ballet comme une œuvre d’art totale dont il créait tout à la fois le livret, les décors, les costumes et la musique.

N’est-ce pas aussi pourquoi il a si souvent déclaré qu’il jugeait sa musique supérieure à sa peinture.

Les admirations suscitées autour de lui par sa musique ont eu la vertu psychologique de le rassurer sur le rayonnement de son génie.

Notes

1. Godelieve Spiessens a publié une élude bien informée sur Ensor et la musique. « Vive le sons. James Ensor en de muziek », Museum magazine, Antwerpen, 1985, nos 3-4. p. 52-75.

2. Les tableaux et dessins de James Ensor sont identifiés dans le présent article d’après les numéros ou les pages du catalogue de l’exposition Ensor présentée en 1999 par les Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique à Bruxelles.

3. Fridolin et Grapapança d’Yperdamme (ill. 3 et cat. 270, 340, 363)

4. K. JONCKHEER, « Ik heb eens James Ensor fluit langs zijn neus zien spelen », Nieuw Vlaams Tijdschrifft, 1961/1962, p. 887-490.

5. J-F ELSLANDER, Figures et souvenirs. Belle Époque, Bruxelles, La Renaissance du Livre, sd., p. 74.

6. Jame Ensor, Lettres à Emma Lambotte, 1904-1914, Édition établie et commentée par Danielle Derrey-Capon, Bruxelles, Centre international pour l’Étude du XIXe siècle. La Renaissance du livre, 1999, p. 95-96 (lettre du 27 mars 1906). Le 22 mars. Ensor avait écrit au couple Lambotte que « l’harmonium était arrivé en parfait état » (p. 94-95).

7. Ann CASIER, Het muziekleven in het Kursaal te Oostende tussen 1852 en 1914, Leuven. K.U.L., 1984.

8. James Ensor, Lettres. Édition établie, présentée et annotée par Xavier Tricot. Bruxelles. Labor, 1999. p. 124.

9. Paul Aron. « Un Wagner de zwanze », dans La Monnaie wagnérienne, U.L.B., « Cahiers du Gram », 1998, pp. 295-311.

10. « Discours prononcé au banquet d’adieu de Karel Van de Woestyne » (19 février 1925) dans Mes écrits, Cinquième édition, Liège, Éditions nationales. 1974, p. 110.

11. James Ensor, Lettres à Emma Lambotte 1904-1914, Édition établie, introduite et commentée par Danielle Derrey-Capon, Bruxelles, Centre international pour l’étude du XIXe siècle, La Renaissance du Livre, 1999, p. 211 (Lettre du 6 août 1909).

12. Ces deux peintures n'ont pas figuré à l’exposition de 1999 à Bruxelles, elles portent les nos 758 et 83 dans le Catalogue raisonné des peintures de James Ensor établi par Xavier Tricot (Anvers. Pandora. 11. 1992).

13.. « Ma vie en abrégé » (texte rédigé en 1934), dans James Ensor Mes écrits, 1974, pp. 265-269.

14. Préface à l'édition de Sélection, 1931, dans Mes écrits, 1974. p. 10.

15 Le cinéaste Henri Storck qui était le neveu de Blanche Hertoghe. une des égé-ries du peintre et sa marchande attitrée à la Galerie Le Studio, a rapporté qu’âgé de nonante ans. la mémoire des chansons populaires des années 1860 en flamand d’Ostende était tout à coup revenue à Ensor. Lui qui ne parlait que le français dans la vie quotidienne se souvenait de chaque parole et ne cessait d'en chantonner la musique». (Henri Storck. Blanche Hertoghe par son neveu» dans Bonjour, monsieur Ensor. Ostende. L'hareng Saur. 1985. pp. 33-45).

16 Par exemple. Le Trouvère. La fille du régiment, La flûte tant chantée, La scie de la mer morte (Lucie de Lammermoor), Les cent verges (Les cent vierges). Le bleu Danube, La dame blanche, Hé, bonjour, Ma charmante Rosalie, Encore un petit verre de vin... (J. Ensor, Mes écrits, 1974, Liège, Éditions Nationales, p. 53-63). Ce texte avait été publié dés 1904 dans une plaquette publiée à Ostende sous le litre Les Écus par G. Daveluy.

17. Blanche Rousseau, « James Ensor intime ». La Plume, no spécial en 6 fascicules, James Ensor, peintre et graveur, 1899, p. 26-28.

18. Emile Verhaeren, Sur Ensor, réédition, Éditions Complexe. 1990.

19. Franz Ansel, « James Ensor, pianiste » dans La Métropole, 25 décembre 1912.

20. « Chez James Ensor », C'a ira, no 2. mai 1920n pp. 34-37, p. 273.

21. L. et P. HAESAERTS, Flandre L'impressionnisme, 1930. p. 214. Dans le livre qu’il a consacré à Ensor en 1957 (Bruxelles. Elzevier. p. 140) Paul Hacsaerts s’est montré beaucoup plus réservé sur les qualités de musicien d’Ensor; il écrit, en effet : « Elle est, cette musique, pétillante et anodine de La Gamme d'amour, loin d’atteindre à la qualité de la musique triomphante et de la musique grinçante qu’en 1890 Ensor suggère en peignant La musique à Ostende et Les musiciens tragiques ».

22. Emma Lambotte. « James Ensor intime », manuscrit de la conférence prononcée en 1945 à la Galerie Giroux (James Ensor Archief. P.-F. Florizoone. Slijpe).

23. Fin juillet 1914, Stefan Zweig, écrivain viennois, très lié avec Émile Verhaeren était venu en Belgique pour passer quelques jours avec celui-ci malgré les menaces de guerre qui avaient suivi l’attentat de Sarajevo. Il avait voulu passer deux semaines à la mer du Nord avant de rejoindre son ami dans sa maison de campagne. Il a été amené chez Ensor par quelques amis belges, un jeune peintre et l'écrivain de théâtre Fernand Crommelynck (Stefan Zweig, Le monde d'hier. Souvenirs d'un européen, trad. française. Paris, Belfond, 1982, p. 261-262.

24. G. Jedlicka, Begegnungen mit Künstlern der Gegenwart. Erlenbach-Zürich, 1945, p. 176-181.

25. Théo Fleischman, Visite à l’atelier de James Ensor, Reportage radiophonique, 11 juillet 1936 (R.T.B.E. Phonothèque, Archives sonores).

26. Lettre non datée à René Lyr, écrite par Auguste De Boeck de son cabinet de directeur du conservatoire de Malines (Musées royaux des Beaux-Arts, Archives de de l'art contemporain, no 10271) ; De Boeck a occupé ce poste de 1921 à 1930 ; la lettre date probablement de 1928, car le 19 octobre de cette année, Joseph Jongen avait été interrogé, lui aussi, par Lyr. sur les compétences musicales d'Ensor et lui avait dit son ignorance.

27. « Discours au Kursaal d’Ostende », Mes écrits, p. 142.

28. « Discours à l’occasion de la représentation de mon ballet La Gamme d'amour », dans Mes écrits, p. 166.

29. Selon le fichier central de la SABAM, Société belge des auteurs et compositeurs, dont il était membre, Aimé Mouqué était né le 7 février 1894, il est mort le 10 mars 1961.

30. Dans une interview au journaliste Georges Ramaekers publiée dans La Revue musicale belge du 20 octobre 1930, Ensor a déclaré qu’« il avait débuté comme compositeur par les phrases musicales à d'Enlacements orchestrées par Lanciani ».

31. Originaire de Ravenne, Pietro Lanciani (1857-1912), a fait une carrière de chef d’orchestre dans divers théâtres de province en France et en Belgique. Il était aussi compositeur ; son ballet-pantomime, Pierrot macabre, sur un livret de Theo Hannon, avait été créé à la Monnaie le 18 mars 1886 : il avait aussi composé une marche, Bruxelles Kermesse, à l’occasion de l’Exposition de 1897 et diverses autres pièces de musique légère. Sur P. Lanciani. cf. la revue ostendaise De Plate, 1986, p. 118.

32. J. Ensor, Lettres..., p. 553.

33. Lettres à Emma Lambotte, p. 116.

34. Id., p. 118.

35. Léon Rinskopf, compositeur, second prix de Rome, directeur de l’école de musique d’Ostende, puis chef d'orchestre et directeur artistique au Kursaal, a été aussi un des fondateurs de la Compagnie du rat mort, il a été célébré, à ce titre, de manière burlesque par Ensor, dans son « Discours en noble languaige de chevalerie ». Sur Rinskopf. cf. la revue De Plate. 1982. no 17 et 29.

36. James Ensor, Lettres à Emma Lambotte, p. 136, thèmes d'Enlacements et qui sera, elle aussi, intégrée dans le ballet.

37. Lettre à Emma Lambotte, p. 142, Le 31 décembre 1908, Ensor a encore écrit à son amie qu'il composait pour se distraire de ses ennuis familiaux « des litanies en musique pour implorer Dieu, le diable et toutes les saintes femmes du Paradis » ; on ne lui connaît pas de litanies en musique, à moins qu’il ne s'agisse de la Complainte insérée dans La Gamme d'amour.

38. Bruxelles. Bibliothèque du Conservatoire, Section de Musique, Manuscrits nos 2517 II à VI et 2518.

39. Dans le catalogue de vente de la librairie Simonson-Degreef du 18 décembre 1986, ce manuscrit a fait l'objet d’une description attentive, non signée, mais rédigée par Pascal De Saedeleer. Je remercie vivement Jacques Van der Heyde, directeur de la librairie Tulkens à Bruxelles qui le possède aujourd’hui, de m'avoir permis de le consulter !

40. Deux cahiers autonomes ont été insérés dans le manuscrit. Le premier contient la notation de la valse lente Enlacements ; il a été signé par James Ensor et daté par lui « Ostende 1905 janvier » (cette date ne peut cependant être retenue puisque la valse n’a été notée par Lanciani qu'en novembre 1906) ; le deuxième cahier contient le Flirt de marionnettes, il est daté d'« Ostende, mars 1907 » de la main d’Ensor et porte sa signature.

41. Un exemplaire de cette plaquette non datée intitulée La Gamme d'amour (Flirt de marionnettes). Ballet-pantomime de James Ensor en un acte et deux tableaux, musique de James Ensor, est conservé à la Bibliothèque royale de Bruxelles, Archives et Musée de la littérature. M.L., 7592/2.

42. Lettres à Emma Lambotte, p. 246, 13 mai 1911.

45. Id., p. 274, 10 mai 1912.

440, Id., p. 302, 10 décembre 1913.

45. Michel Brusselmans était né à Paris de parents belges en 1886, il devait mourir à Bruxelles en I960 ; il a laissé une abondante production où ne figure aucune référence à sa collaboration occasionnelle avec Ensor.

46. J. ENSOR. Lettres, éd. X. Tricot, p. 318.

47. Lettre du 22 avril 1919 d’Ensor à Maurice Bastin, chef d'orchestre au Théâtre de la Monnaie, pour tenter de l’intéresser à sa musique (J. Ensor, Lettres. éd. Xavier Tricot, 1999, p. 37-38 ; notons que le destinataire de la lettre était Maurice Bastin et non Fernand Bastin, comme l'a identifié X. Tricot). L'exécution du ballet à l'école de musique d'Ostende a probablement eu lieu le 8 mars 1918, selon une dédicace d’Ensor sur une brochure-programme du concert donné à la galerie Giroux « À monsieur Dubuisson, l’excellent chef d'orchestre. Musicalement en souvenir du concert du 8 mars 1918 à Ostende » (Archief en Museum voor het Vlaamse Cultuurleven).

48. En 1922, Grégoire Le Roy a consacré à La Gamme d'amour le dernier chapitre de son livre sur Ensor ; il y a inséré en fac-similé trois pages manuscrites de la musique de Flirt de marionnettes. La première de ces pages a été reproduite en 1930 par Luc et Paul Haesaerts dans leur livre, Flandre, L'impressionnisme. En 1928, la Berceuse du ballet avait paru en fac-similé dans le no 2 de la revue Variétés, publiée par De Ridder et Van Hecke, la page avait été ornée pour la circonstance de divers croquis dessinés par Ensor.

49. J. Ensor. Lettres à André De Ridder, Anvers, Librairie des Arts. I960, p. 14-15.

50. François Franck (1872-1932), riche commerçant en meubles et décoration d'intérieur était le frère cadet de Louis Franck (1868-1937) qui a fait une importante carrière politique : député à partir de 1906, ministre des Colonies de 1918 à 1924, gouverneur de la Banque nationale de 1926 à 1937.

51. Lettre du 5 janvier 1924 â François Franck (James Ensor. Lettres. Ed. X. Tricot, pp. 340-41).

52. Sans doute trompés par les éloges dithyrambiques adressés par Ensor au chef d'orchestre liégeois François Gaillard en diverses circonstances, tous les biographes du peintre ont attribué à Gaillard la direction de La Gamme d'amour à Anvers en 1924 et 1925 comme à Liège trois ans plus tard. Les programmes du Koninklijke Vlaamsche Opéra mentionnent pourtant bien Flor Bosmans à la direction de l'orchestre pour toutes les représentations anversoises. (Archief en Museum voor het Vlaamse Cultuurleven. Antwerpen, 033745/5). Si Ensor ne cite jamais Bosmans c'est sans doute parce qu’il ne l'avait pas apprécié.

53. Discours en la cité de Liège (J. Ensor. Mes écrits, 1974, p. 212-215).

54. Un exemplaire de l’album est conservé à la Réserve précieuse de la Bibliothèque royale à Bruxelles, no III 80538 A.

55. Lettre du 3 mai 1912, Bibliothèque royale, Archives et Musée de la Littérature, ML 4445/51.

56. Réponse d’Ensor à Vriamont (9 janvier 1921), James Ensor, Lettres, éditées par Xavier Tricot, p. 774.

57. Réponse dilatoire d’Ensor à Vriamont. 13 novembre 1923 (Ibid.).

58. Le matériel d'orchestre compte 34 parties séparées pour les différents instruments et une « directrice » qui ne reprend pas le détail de tous les instruments et qui peut se confondre avec une version destinée à un instrument à clavier (Bibliothèque royale, Section de Musique, Manuscrits no 2517 et 2518).

59. II existe une partition pour orchestre d'harmonie de la mazurka « Pour un orgue de Barbarie » (Bibliothèque royale, Archives et Musée de la littérature, ML 7404/6).

60. Le Littoral, 24 décembre 1932.

61. J. Ensor, Mes écrits, 1974, p. 166-169.

62. Une version pour chant et piano de la Berceuse se trouve à la Bibliothèque royale, Archives et Musée de la littérature, ML 7404/2.

63. Carnets de James Ensor, sixième carnet, inédit, notes à diverses dates en juillet et août 1936 (Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, Archives de l'art contemporain, in. 65571.

64. La Gamme d'amour, par la pianiste japonaise, Shizu Maeda, Disque Alca 124, Alfa Records. Inc. Tokyo Japan no 91.04.21 ; La Gamme d'amour, Pianowerk van James Ensor, door Suzanne De Neve, Brussel, Radio 3.

65. Ostende, Musée des Beaux-Arts.

66. Collection Freddy Dufait à Ostende.

67. Bruxelles, Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, Archives de l’art contemporain, no 10271.

À propos - contact |

S'abonner au bulletin

| Biographies de musiciens | Encyclopédie musicale | Articles et études | La petite bibliothèque | Analyses musicales | Nouveaux livres | Nouveaux disques | Agenda | Petites annonces | Téléchargements | Presse internationale | Colloques & conférences | Collaborations éditoriales | Soutenir musicologie.org.

À propos - contact |

S'abonner au bulletin

| Biographies de musiciens | Encyclopédie musicale | Articles et études | La petite bibliothèque | Analyses musicales | Nouveaux livres | Nouveaux disques | Agenda | Petites annonces | Téléchargements | Presse internationale | Colloques & conférences | Collaborations éditoriales | Soutenir musicologie.org.

Musicologie.org, 56 rue de la Fédération, 93100 Montreuil, ☎ 06 06 61 73 41.

ISSN 2269-9910.

Vendredi 28 Février, 2025 21:39