Gran Teatre del Liceu : un miracle en plein Requiem

Requiem de Mozart, Barcelone, Gran Teatre del Liceu. Photographie © David Ruano.

Requiem de Mozart, Barcelone, Gran Teatre del Liceu. Photographie © David Ruano.

Ce 18 février 2025, nous avions l’occasion de découvrir le Gran Teatre del Liceu, son orchestre et son chœur dans le Requiem de Wolfgang Amadeus Mozart. Deux jours avant, une représentation à la Sagrada Família, gratuite, avait été réservée aux moins de trente-cinq ans. Ayant eu pendant de longues années moins de trente-cinq ans, nous nous sommes senti concerné, surtout cela nous a semblé intelligent et sympathique pour gagner un public rajeuni au patrimoine musical classique.

Au Liceu, il ne s’agissait pas seulement de musique, mais d’une mise en scène fascinante de Romeo Castellucci, pour laquelle le Requiem, agrémenté de plain-chants et quelques autres œuvres de Mozart1, était le prétexte et la bande-son. Une bande-son de rêve, défendue par l’orchestre et le chœur impeccables du Liceu, sous la direction de Giovanni Antonini, avec le renfort d’Anna Prohaska (soprano), Marina Viotti (mezzo-soprano), Levy Sekgapane (ténor), Nicola Ulivieri (basse) et deux jeunes maîtrisiens de l’Escolonia de Montserrat : David González et Miquel Genescà.

Notre attention fut captée par la densité, parfois la magie, des événements visuels, opposant le Requiem, difficile passage, mais promesse de félicité éternelle, à l’angoisse païenne de la disparition de l’humanité dans la magnificence et la beauté de la vie (et de la mise en scène), le tout avec un sens peu commun de l’écriture scénique dans son continuum, la surabondance de fantaisie, ponctuée d’effets impressionnants par leur étrangeté.

Quatre éléments ou thèmes structuraient cette fête théâtrale. D’abord bien sûr, la musique, Requiem liturgique et non de concert, dont l’archi beauté et la reconnaissance universelle (le Requiem de Gabriel Fauré aurait également pu convenir) étaient des conditions nécessaires à la réussite.

Le second est le rajeunissement par étapes d’une vieille dame en jeune femme, puis en jeune fille, se repassant une orange comme un globe crucifère, rejeunissement dont on ne peut dire s’il s’agit d’un retour en arrière (comme L’Étrange Histoire de Benjamin Button, film de David Fincher, 2006), ou une passation de génération en génération. Elles seront par la suite toutes trois réunies, orange en main.

Requiem de Mozart, Barcelone, Gran Teatre del Liceu. Photographie © David Ruano.

Requiem de Mozart, Barcelone, Gran Teatre del Liceu. Photographie © David Ruano.

Le troisième fut la projection en fond de scène, en une cadence régulière, inexorable, hypnotique, des choses qui ont disparu, des îles, des lacs, des espèces animales, des oiseaux, des poissons, des espèces humaines, dans leurs noms latins, langue du Requiem, des civilisations, des religions, des cités depuis Ur à… Douaumont et Oradour sur Glane, les architectures, dont les grandes synagogues européennes et les hôpitaux de Gaza et vers la fin du Requiem l’extinction du présent, le château de Versailles entre autres, et comme nous sommes à Barcelone, la cathédrale, la Sagrada Familia, le Mercat de la Boquería, la plage de la Barceloneta, le Liceu… le christianisme, l’amour, l’empathie, les larmes, la joie, la tristesse, les couleurs, moi, ma parole...

Requiem de Mozart, Barcelone, Gran Teatre del Liceu. Photographie © David Ruano.

Requiem de Mozart, Barcelone, Gran Teatre del Liceu. Photographie © David Ruano.

Le quatrième élément structurant fut les farandoles (certes typiques de la Provence) et les rondes (elles, universelles), que des théologiens du moyen-âge jugeaient être des émanations du diable. Dans l’antiquité, elles symbolisaient l’union du début et de la fin, de la vie à la mort, du présent et de l’éternité. Farandole ouverte, ronde fermée ?

Le lever de rideau (aux trois quarts) a dévoilé une chambre à coucher ou mortuaire noyée de noir, un lit, une télévision braillarde, la femme âgée préparant soigneusement son coucher, après avoir déposé son orange au sol. Dormeuse ? Gisante ? Sa mort étend-elle le Requiem à la planète entière ? Entrons-nous dans ses rêves, ou dans sa mémoire ? Une croyance populaire prétend qu’au moment de mourir nous reverrions toute note vie… à l’envers ?

L’apparition du chœur, en partie à vue, en partie surgissant de nulle part, est dans le quotidien des costumes de ville (tout de même joliment appariés). Ce qui n’est pas sans nous rappeler la mise en scène (ou en mystère) de la Johannespassion par le regretté Jan Bammes dans le cadre du Festival Bach de Leipzig en juin 2024, où les choristes étaient aussi mis à contribution comme acteurs. Ici, ils sont en plus danseurs, dans des chorégraphies intelligentes et esthétiquement réussies de Evelin Facchini.

Requiem de Mozart, Barcelone, Gran Teatre del Liceu. Photographie © David Ruano.

Requiem de Mozart, Barcelone, Gran Teatre del Liceu. Photographie © David Ruano.

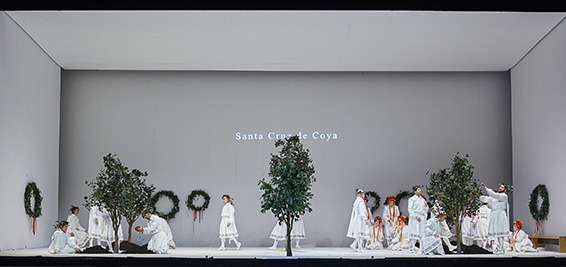

La scène fut entièrement dévoilée par une levée supplémentaire du rideau, les murs et le plafond passant de noir à gris et de gris à blanc et a bien des couleurs, les costumes de ville furent troqués contre d’autres, rutilants, inspirés du folklore des Balkans, de Grèce ...

La solide écriture scénique en quatre lignes structurantes permit l’introduction en abondance d’images fortes, étranges, énigmatiques, inattendues, comme la première entrée en costumes colorés, celle des porteurs d’arbres (des orangers ?), les sacs de terre noire qu’on vida à leur pied, la petite fille accrochée, magie théâtrale, au fond de scène (puis décrochée), le jeune soliste de la maîtrise de Montserrat entrant en scène en poussant du pied un crâne humain tandis qu’en fond de scène la jeune fille tient une feuille de palmier, symbole chrétien du martyr et de la victoire contre la mort. Dans l’antiquité, celui de la victoire des athlètes.

Requiem de Mozart, Barcelone, Gran Teatre del Liceu. Photographie © David Ruano.

Requiem de Mozart, Barcelone, Gran Teatre del Liceu. Photographie © David Ruano.

Et cette voiture accidentée, porte ouverte, où, devant son capot, les choristes, l’un après l’autre, se recueillirent, prirent une pause évoquant le mouvement, puis s’allongèrent à terre un peu plus loin. Ce spectacle a été créé en 2019, au Festival d’Aix-en-Provence, pour l’Espagne, au Palau de les Arts de Valencia en 2021, mais comment ne pas penser, tellement l’image semble fidèle à ce que nous avons vu dans la presse, au martyr de Hind Rajab, une petite gazaouie de six ans, prisonnière d’une voiture visée par les chars israéliens, appelant au secours trois heures durant, au milieu de sa famille morte et des tirs, et finalement assassinée. Les corps au sol, drapés de blanc, pouvant aussi illustrer le génocide commis à Gaza. Le spectacle nous a de bout en bout éberlué, cette scène nous a profondément ému, dans ce mélange de beauté plastique et d’horreur qu’elle évoque, ne serait-ce qu’un accident de la circulation, une des grandes causes de mortalité des pays en paix.

Requiem de Mozart, Barcelone, Gran Teatre del Liceu. Photographie © David Ruano.

Requiem de Mozart, Barcelone, Gran Teatre del Liceu. Photographie © David Ruano.

Au final, les choristes déchirent les murs de scène qui étaient de papier faisant apparaître la date du 18 février 2025, ce n’était que du théâtre, laissant le plateau en ruine de terre, de papier et d’une partie de leurs vêtements. Mais il y eut une coda : depuis son bord lointain, le plateau de scène fut lentement soulevé à la verticale, tout ce qui le jonchait glissant dans les dessous, ne gardant que les traces de salissure, surtout de la terre. Image de ruine ou de grand nettoyage ? Enfin après un dernier plain-chant a cappella (la naissance de Jésus-Christ à Jérusalem) du jeune choriste de Montserrat, dans un long silence, resta, en avant-scène, une pure magie théâtrale : un nourrisson… L’avenir ? Ou comme dans la fin de La Planète des singes : « qu’ont-ils fait ? ». Requiem.

18 février 20250

1. Meistermusik, KV. 477b ; Miserere mei, KV. 90 ; Ne Pulvis et cinis, KV. 122 ; Solfeggio en fa majeur, KV. 393/3 ; Quis Te comprehendat, KV. Anh. 110 ; O Gottes Lamm, KV 343/1

À propos - contact |

S'abonner au bulletin

| Biographies de musiciens | Encyclopédie musicale | Articles et études | La petite bibliothèque | Analyses musicales | Nouveaux livres | Nouveaux disques | Agenda | Petites annonces | Téléchargements | Presse internationale| Colloques & conférences | Collaborations éditoriales | Soutenir musicologie.org.

À propos - contact |

S'abonner au bulletin

| Biographies de musiciens | Encyclopédie musicale | Articles et études | La petite bibliothèque | Analyses musicales | Nouveaux livres | Nouveaux disques | Agenda | Petites annonces | Téléchargements | Presse internationale| Colloques & conférences | Collaborations éditoriales | Soutenir musicologie.org.

Musicologie.org, 56 rue de la Fédération, 93100 Montreuil. ☎ 06 06 61 73 41.

ISSN 2269-9910.

Mardi 14 Octobre, 2025 1:08