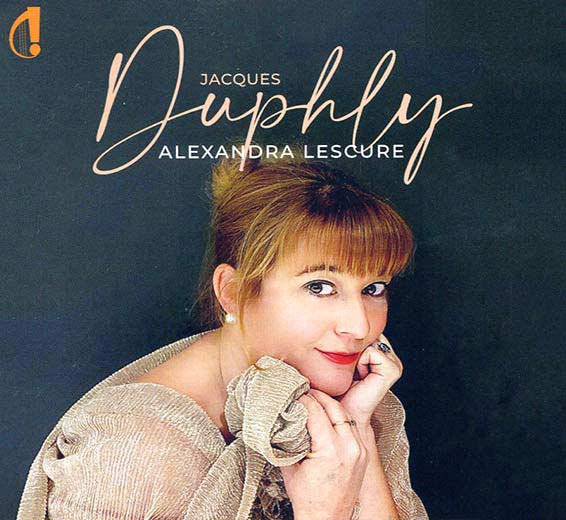

Alexandra Lescure pianissime Jacques Duphly

Jacques Duphly, Alexandra Lescure (piano), œuvres de Jacques Duphly, Le De Belombre, Courante, La Venlo, La De Drummond, La Félix, La Lanza, Les Colombes, La Victoire, Le Forqueray, Rondeau en do, La Larare, La Pothoüin, Rondeau en ré, La Tribolet, Allemande, Indésens-Callioppe 2024 (ICO 40). Enregistré les 16-18 août, au Conservatoire d'Aix-en-Provence.

D’abord il y a la musique, elle est de toute beauté, avec un je ne sais quoi d’indéfinissable. Cela peut suffire à notre plaisir.

Ensuite, il y a le claveciniste et compositeur Jacques Duphly, organiste liturgique en Normandie avant de se fixer à Paris en 1742, où il gagna une belle renommée de musicien dans les salons de la bonne société et tout aussi belle, celle d’excellent professeur. Sa postérité biographique est très succincte tandis que la musicale consiste en quatre livres de pièces de clavecin publiés entre 1744 et 1768. La discrétion des archives et le fait qu’il n’eut aucune charge à la cour ou après de personnalités de premier plan, expliquent peut-être qu’on ne s’est pas empressé d’ouvrir ses partitions au moment du revival des musiques anciennes. Les pianistes ne se sont pas emparés de son catalogue, ce qui fait de cet enregistrement un événement. On va dire un événement. Mais Duphly n’est pas un inconnu. Ses œuvres ont été republiées de manière éparse dès le début du xxe siècle, avec une accélération à la fin des années 1960 et surtout au début des années 1990. Quant aux clavecinistes, ils s’y sont mis avec une certaine abondance dès le milieu des années 1970, en introduisant quelques pièces dans leurs programmes enregistrés, mais aussi avec des albums monographiques, voire des intégrales.

On a sorti Duphly de la poussière des archives alors que les classements étaient déjà établis, les places et filiations distribuées. Il en découle alors qu’on tente de l’assimiler à cette nomenclature. Comme le pensait Aristote, l’analogie est une bonne façon de parler de ce qu’on ne connaît pas. Repérer les influences ou les modèles a quelque chose de passionnant, mais c’est aussi discréditant. On ne le fait pas avec ceux que nous avons élus grands maîtres, sauf quand on entend par exemple « Elle avait une jambe de bois » dans Pétroucka d’Igor Stravinski. Ça fait tout de même dresser l’oreille. En fait la musique de Duphly est inclassable selon notre manière de classer la musique d’après quelques grands modèles et les histoires qu’on se raconte pour combler l'espace de l’un à l’autre.

À l’écoute de ses compositions, on a souvent une impression de déjà entendu ailleurs. Évidemment, Duphly est porté par la tradition française du clavecin, il en est même certainement le dernier représentant. Bien souvent, surtout par les motifs tournants ou les cadences, nous sommes renvoyés à François Couperin ou Jean Philippe Rameau, notamment le rondeau en do (plage 10), il semble qu’il connaissait quelque chose de Johann Sébastian Bach (La Pothoüin, plage 12), mais il emploie aussi les basses d’Alberti, particulièrement dans La De Drumond (plage 4) ou l’allemande (plage 15), une technique qui est propre aux classiques. Mozart s’est produit à Paris de 1763 à 1766 et en 1778. Cette basse d’Alberti (des accords arpégés en figures répétitives), Mozart ou pas Mozart, est tout de même dans l’air du temps de Duphly. Le plus surprenant dans la La Pothoüin, est que le premier thème d’entrée est celui de l’Adagio d’Albinoni de Remo Giazotto, mélodie a été d’ailleurs chantée-pourrie par France Gall dans les années 1960.

En fait, comme Bach entre tonalité et modalité, entre ancien et nouveau, Duphly a le talon du pied gauche dans la tradition passée et la pointe du pied droit dans le présent qui se fait avenir. Cela donne cette délicieuse et particulière esthétique qu’on ne sait pas dans quelle boîte ranger. On peut aussi dire qu’il italianise la tradition du clavecin français… à ses derniers moments !

Enfin il y a Alexandra Lescure qui ôte le pain de la bouche des clavecinistes, mais avec bonne réflexion esthétique et bon goût, en allégeant le frappé (pas facile de se priver de la relation physique du rebond des touches sur le sommier du clavier), en ménageant le bras et la pédale forte, et en simplifiant les ornementations, ce qui accentue le modernisme contre les maniérismes anciens, et la pulsion régulière. Le tout est bien chantant et très élégant. C'est beau. Le mélancolique et déplorant rondeau en ré peut- être encore plus.

Jacques Duphly, Rondeau en ré, plage 13 (extrait)13 décembre 2024.

À propos - contact |

S'abonner au bulletin

| Biographies de musiciens | Encyclopédie musicale | Articles et études | La petite bibliothèque | Analyses musicales | Nouveaux livres | Nouveaux disques | Agenda | Petites annonces | Téléchargements | Presse internationale| Colloques & conférences | Collaborations éditoriales | Soutenir musicologie.org.

À propos - contact |

S'abonner au bulletin

| Biographies de musiciens | Encyclopédie musicale | Articles et études | La petite bibliothèque | Analyses musicales | Nouveaux livres | Nouveaux disques | Agenda | Petites annonces | Téléchargements | Presse internationale| Colloques & conférences | Collaborations éditoriales | Soutenir musicologie.org.

Musicologie.org, 56 rue de la Fédération, 93100 Montreuil. ☎ 06 06 61 73 41.

ISSN 2269-9910.

Samedi 8 Novembre, 2025 23:19