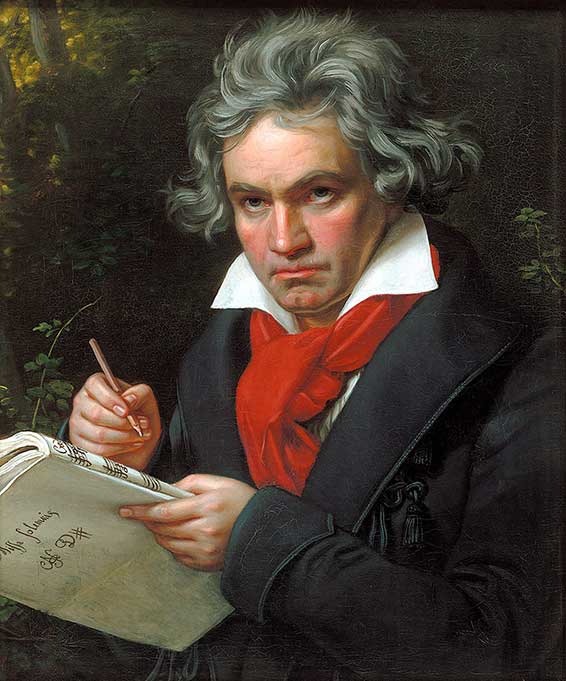

La Grande fugue opus 133, de Ludwig van Beethoven

Œuvre mythique s’il en est, cette grande fugue en si♭majeur, opus 133, constituait à l’origine le final du treizième quatuor. « Le souffle oppressé de la cavatine devait trouver dans les silences brutaux de l’ouverture de la fugue comme un écho démesuré, puis dans l’élan fou des quatre instruments, comme une délivrance. Une secrète parenté thématique unissait l’introduction du premier mouvement et la fugue, témoignant d’une volonté de synthèse. Couronnement de l’œuvre, à l’échelle de ses dimensions et de son esprit, la grande fugue fut cependant détachée par Beethoven du corps du quatuor opus 130, sur le conseil pressant de son éditeur Artaria et de quelques bienveillants amis, soucieux surtout du succès immédiat du compositeur ».161

Heureusement, ce treizième Quatuor nous est aujourd’hui souvent restitué dans sa version originelle, mais, même donnée isolément, la Grande Fugue reste tout aussi fascinante.

« C’est une fugue à deux sujets et à variations », disait Vincent d’Indy de cette page hors normes qui, dans sa démesure et sa complexité, a tout pour décourager l’analyse … et diviser les analystes. « Si la partition demeure difficile et ses significations innombrables, une analyse selon les lois du genre, exigeant bien des pages d’une aridité sans doute inévitable, n’aurait guère d’utilité ici. Elle ne pourrait, d’ailleurs, qu’altérer une écoute qui doit rester avant tout attentive à un univers de tensions et de conflits que révèle cette partition grandiose, en quête d’absolu. »162

André Boucourechliev ne s’exprime pas autrement lorsqu’il écrit : « Mieux vaut revenir à l’étonnement face à cette œuvre, l’écouter et la réécouter comme totalement nouvelle, inconnue. Nous ne manquerons pas de nous rendre compte que la grande fugue appartient, comme sa sœur de l’opus 106, à un univers de conflits, déjà évoqué, où les exigences d’un langage nouveau et celles d’une forme constituée s’affrontent dramatiquement : là réside son extraordinaire puissance de choc. »163 Et d’ajouter un peu plus loin, comme pour bien alerter le mélomane non prévenu de ce qui l’attend : « Le musée imaginaire de l’auditeur explose. D’emblée le devenir discontinu de l’œuvre rend caduques toutes notions antérieures d’ordre dans le temps, contredit les tentatives d’anticipation de l’auditeur, l’oblige à se créer au fur et à mesure de nouvelles notions de temps et de forme ».164 On ne saurait mieux dire, sauf à y ajouter un autre éclairage que voici : « Vision prophétique du xixe siècle, voire du xxe, ou regard détaché sur l’ère classique ? Beethoven recule jusqu’au gouffre les limites musicales qu’il s’inflige. La Grande Fugue est une immense progression symphonique, à la somptuosité quasi orchestrale, mais pas une œuvre de total triomphe, car l’exultation de ses phases d’élan ascensionnel conserve presque toujours une couleur tragique. »165

Ludwig van Beethoven, Grande fugue opus 133, par le Quatuor Alban Berg.

5 novembre 2019

© musicologie.org

Notes

161. Boucourechliev André, Beethoven, « Solfèges », Éditions du Seuil, Paris 1963, p. 97.

162. Tranchefort François-René, Guide de la musique de chambre, Fayard, Paris 1998, p. 103.

163. Boucourechliev André, op. cit., p. 98.

164. Ibid.

165. Szersnovicz Patrick, dans « Le Monde de la musique » (272), janvier 2003.

À propos - contact | S'abonner au bulletin | Biographies de musiciens | Encyclopédie musicale | Articles et études | La petite bibliothèque | Analyses musicales | Nouveaux livres | Nouveaux disques | Agenda | Petites annonces | Téléchargements | Presse internationale | Colloques & conférences | Collaborations éditoriales | Soutenir musicologie.org.

Mardi 8 Octobre, 2024 15:09