Pour l'histoire de la séquence (prosa, prosule)

Bibliographie de la Cantilène de sainte Eulalie

[bibliographie] [iconographie] [le manuscrit ] [trois versions du texte]

Apparue au nord de la France dans le second quart du ixe siècle, très probablement, la prose ou séquence avec texte syllabique (souvent à partir d'un long mélisme d'alléluia) est, avec le trope et l'hymne, dont elle constitue un genre particulier, l'une des formes adventices les plus importantes du chant liturgique officiel romano-franc (« grégorien »). L'abbaye de Jumièges, en Normandie, semble avoir joué un rôle majeur dans le développement et la dissémination de la séquence « primitive », adoptée et systématisée par Notker de Saint-Gall (v. 840-915) aux environs de 880 (voir à ce propos la préface au Liber Sequentiarum de Notker, donnée en traduction annotée dans notre « Histoire de la musique par les textes »[HMT].)

Plusieurs milliers de séquences ont été composées entre le ixe et le xiie siècle principalement, avant d'être bannies officiellement de la liturgie romaine par le concile de Trente, seules quatre d'entre elles ayant été tolérées : Vexilla regis de Venance Fortunat, Victimae paschali laudes de Wipo de Bourgogne, Pange lingua de Thomas d'Aquin, et Dies irae de Thomas de Célano pour l'office des défunts, la plus connue de toutes. À celles-ci fut ajouté au xviiie siècle, pour l‘office du Vendredi saint, le Stabat mater de Jacopo da Todi.

Depuis sa découverte en 1837 dans un manuscrit de la Bibliothèque municipale de Valenciennes, la « Cantilène de sainte Eulalie » est devenue la plus célèbre prose ou séquence de l'époque carolingienne : premier texte poétique conservé en langue française – en fait en dialecte picard-wallon –, elle a suscité une très abondante littérature hors de proportion avec sa valeur proprement littéraire, mais entièrement justifiée par son importance historique. L'indentification de son auteur a fait l'objet de nombreux débats qui se poursuivent encore : généralement laissée anonyme, de nouveaux arguments – fondés, entre autres, sur sa structure musicale, même si la mélodie ne nous a pas été transmise – ont été récemment avancés pour la restituer à Hucbald de Saint-Amand (v 850-760) dont la réputation comme compositeur est désormais tenue pour égale à celle du poète et du théoricien.

La « Cantilène de sainte Eulalie », qui est en réalité une prose ou séquence à double cursus propre au nord de la France dans la seconde moitié du ixe siècle, peut être localisée et datée avec une précision exceptionnelle pour l'époque : elle provient de l'abbaye d'Elnone (Saint-Amand-les-Eaux), où elle paraît avoir été composée entre 879 et 882, peu après l'introduction des reliques de la petite sainte à cette abbaye et la victoire de Louis iii sur les Normands à Saucourt en Haute-Marne, le 3 août 881.

La bibliographie qui suit, légèrement retouchée et augmentée pour le site musicologie.org, est disposée dans l'ordre chronologique afin de montrer l'évolution des idées sur les épineux problèmes philologiques, linguistiques, littéraires et musicologiques soulevés par ce petit poème édifiant, caractéristique de l'esthétique monastique. Elle est extraite de notre article « L'auteur de la Cantilène de sainte Eulalie », paru dans Chant and its Peripheries. Essays in Honour of Terence Bailey (Ottawa, 1998), auquel nous nous permettons de renvoyer pour plus ample informé.

Nous la complétons pas une liste de documents iconographiques et par une description du manuscrit 150 de la Bibliothèque municipale de Valenciennes, notre source unique, ainsi que par une transcription synoptique de l'Eulalie latine, modèle de l'Eulalie française, accompagnée d'une version en français moderne.

Bibliographie

1837. HOFFMANN von FALLERSLEBEN, August Heinrich, Elnonensia. Monuments des langues romane et tudesque dans le IXe siècle, contenus dans un manuscrit de l'abbaye de St.-Amand, conservé à la Bibliothèque publique de Valenciennes, publiés par ..., avec une traduction et des remarques par J. F. Willems. Gand, F. et E. Gyselynck, 1837. 34 p. 2e éd. revue et corrigée en 1845, 67 p.

1841.WOLF, Ferdinand, Über die Lais, Sequenzen und Leiche. Ein Beitrag zur Geschichte der rhythmischen Formen und Singweisen der Volkslieder und der Volksmässigen Kirchen-und Kunstlieder im Mittelalter. Leipzig, 1841 ; réimpr. Otto Zeller, Osnabrück, 1965. XVI-514 p. [Sur la Cantilène : p. 115-117 (commentaire) et 467-469 (texte reproduit d'après l'éd. de von Fallersleben. Avance, p. 117, que le poème latin et le poème français étaient chantés sur la même mélodie.]

1846. DIEZ, Friedrich, Altromanische Sprachdenkmale, Bonn, 1846, tome II, p. 15-32. [Analyse philologique et édition du texte.]

1852.DU MéRIL, E., Essai philologique sur la formation de la langue française ..., Paris, p. 404-413.

1853. CHEVALLET, Joseph, Origine et formation de la langue française, Paris, Imprimerie Impériale, 1853; 2e éd. chez J. B. Dumoulin, 1858, 3 vol.

1857. WEIGAND, Gustave, De la mesure des syllabes, Bromberg, 1857. [Sur « Eulalie « : p. 26.]

1858. LITTRé, émile, « étude du chant d'Eulalie et du fragment de Valenciennes », Journal des Savants 1858 (p. 597-606 ; 2205-737) ; 1859 (p. 82-94 ; 289-300 ; 336-348). [Littré réduit tous les vers à des décasyllabes, au prix de plusieurs « corrections « du texte. Article repris dans son Histoire de la langue française, t. II, Paris, 1862, p. 287 ss.]

1861. MEYER, Paul, « Note sur la métrique du chant de sainte Eulalie », Bibliothèque de l'école des Chartes XXII, p. 237-255. [Réfute la thèse de Littré.]

1862. GAMS, Pius Bonifatius, Die Kirchengeschichte von Spanien, Ratisbonne, 1862 ; réimpr. Akademische Druck, Graz, 1956. [Tome I, p. 306-319 : « Die heilige Eulalia von Barcelona ».]

1862. PARIS, Gaston, étude sur le rôle de l'accent latin dans la langue française, Paris-Leipzig. [Thèse de l'école des Chartes. P. 127-131 : « Appendice ... sur le mètre de la Cantilène de sainte Eulalie. « Réfute les thèses de Littré et de Meyer : la métrique de l'Eulalie est accentuelle, non syllabique.]

1863. WEIGAND, Gustave, Traité de versification française, Bromberg, IV-274 p. ; nouv. éd. rev. et augm., 1871, 320 p. [Sur la Cantilène : p. 124 et 211.]

1868. BARTSCH, Karl, Die lateinischen Sequenzen des Mittelalters in musikalischer und rhythmischer Beziehung, Rostock, 1868 ; réimpr. G. Olms, Hildesheim, 1968. [Soutient (p. 166-220) que l' Eulalie française est le modèle de l' Eulalie latine.]

1874. SUCHIER, Hermann, « Zur Metrik der Eulalia-Sequenz », Jahrbuch für romanische und englische Sprache und Literatur, n. s., XIII, p. 385-390. [La métrique du poème français est modelée sur celle du poème latin. Retient, p. 390, l'attribution à Hucbald.]

1876. LÜCKING, Gustav, « Zum Eulalialiede », Jahrbuch für romanische und englische Sprache und Literatur XV, p. 393-396. [Corrige l'éd. de DIEZ, 1846, d'après le facsimilé du ms. de Valenciennes donné par CHEVALLET, 1853.]

1878. BOEHMER, Eduard, « Eulalia », Romanische Studien III, p. 608.

1879.KOSCHWITZ, Eduard, Les plus anciens monuments de la langue française publiés pour les cours universitaires par . . . Textes diplomatiques. Notices bibliographiques et corrections. Leipzig, 8e éd. 1913, 53 p. Donne, p. 6-7, une édition des deux « Eulalies », suivie du Sermon de Jonas.]

1882. KRAMERS, J. H., « La rhythmique de la Cantilène de sainte Eulalie », Taalstudie IV (Culemborg), p. 21-24.

1884. FOERSTER, Wilhelm & KOSCHWITZ, Eduard, Altfranzösisches Übungsbuch (Die ältesten Sprachdenkmäler mit einem Anhang). Leipzig, 7e éd. 1760. IV-326 col. [Donne, col. 49-52, les deux « Eulalies », qu'il date de v. 881, avec une abondante bibliographie.]

1886. KOSCHWITZ, Eduard, Commentar zu den ältesten französischen Sprach-denkmälern> I (Heilbronn), p. 52-120 (réimpr. Martin Sändig, Wiesbaden, 1968). [Selon Koschwitz, la séquence latine n'est que le modèle formel de la séquence française (qui aurait des sources hagiographiques inconnues), non son modèle historique.]

1887. SCHWAN, Eduard, « Zu den ältesten französischen Sprachdenkmälern », Zeitschrift für romanische Philologie XI, p. 465-466. [Compte rendu de Gaston Paris dans Romania 17 (1888), p. 621-622.]

1890. BECKER, Philipp August, Über der Ursprung der romanischen Versmasse, Inaugural-Dissertation, Strasbourg, K. J. Trübner, 1890. IV-54 p.

1890. SALVIONI, Carlo, « Per la fonte della Sequenza volgare di santa Eulalia », Zeitschrift für romanische Philologie XIV, p. 371-375. [Relève les différences entre le récit de Prudence et la Cantilène et conclut à une contamination de deux traditions.]

1891. SUCHIER, Hermann, « Ueber Inhalt und Quelle der ältesten französischen Gedichte », Zeitschrift für romanische Philologie XV, p. 24-46. [étudie le manuscrit, le contenu du poème, les martyrologes et les actes des passions, les sources, et considère Hucbald comme l'auteur probable.]

1893. STENGEL, Edmund, « Die romanische Verslehre », in Gustav GRÖBER, Grundriss der romanischen Philologie II (Strasbourg), p. 1-96. [Sur la versification d'Eulalie : p. 6-8.]

1896. MARCHOT, Paul, « Sur le dialecte de l'Eulalie », Zeitschrift für romanische Philologie XX, p. 510-514. [établit que ce dialecte est le picard-wallon.]

1897. ENNECERUS, M., Zur lateinischen und französischen Eulalie, Marburg, 1897. 15 p. [Compare, p. 7-10, la structure de la cantilène à sept séquences notkériennes, avec quelques remarques paléographiques, p. 13-15.]

1902. ENNECERUS, M., Versbau und gesanglicher Vortrag des ältesten französischen Liedes. Ein Beitrag zur Lehre vom rhythmischen Verse, Francfort a/M, 121 p. [Appliquant aux poèmes latin et français la théorie rythmique (nombre fixe de temps forts par vers,indépendamment du mètre) pour déterminer la coupe et la mesure de chaque vers, l'A. conclut à l'identité de la mélodie pour chaque poème. Compte rendu sévère d'A. François dans Romania 31 (1902), p. 402-404.]

1902. WINTERFELD, Paul von, « Die lateinische Eulaliasequenz und ihre Sippe », Zeitschrift für deutsches Altertum und deutsche Literatur XLV, p. 133-147.

1902. STENGEL, Edmund, « Lehre von der romanischen Sprachkunst », in Grundriss der romanischen Philologie II/1, p. 1-96. [Sur l' Eulalie : p. 6-8.]

1911. MORETUS, Henri, « Les deux Eulalies », Revue des questions historiques 177, p. 85-111.

[Conclut à l'identité des deux Eulalies, celle de Merida et celle de Barcelone. Article remarquable, repris en substance par H. Leclercq, Dictionnaire d'archéologie chrétienne et de liturgie V-2 (Paris, 1922), col. 705-732. Contra : Z. Garciá Villada, Historia ecclesiástica de España I-1 (Madrid, 1929), p. 282-300 et, du même, « El problema de las dos santas Eulalias », Razón y Fe 68 (1920), p. 166-186. Cf. FABREGA-GRAU (1958).]

1913. MARCHOT, Paul, « Les principaux traits morphologiques du wallon pré-littéraire ou préhistorique (500-800) », Zeitschrift für französische Sprache und Literatur XLI, p. 233-256.

1921. NICHOLSON, G.-G., « Le passage controversé de la `Cantilène de sainte Eulalie », in Recherches philologiques romanes, Paris, p. 242-245. [Sur le sens des mots adunet (`répondre', `répliquer') et element. Cf. ORR, 1760, et LEARNED, 1941.]

1921. VORETZSCH, Karl, Altfranzösisches Lesebuch, Tübingen, 3e éd. 1966 (réimpression de la 2e éd. de 1760), XII-315 p.

[P. 7-11 : édition commentée de la Cantilène.]

1926. ERINGA, S., « La versification de la `Sainte Eulalie », Neophilologus XI, p. 1-8. [étudie le rôle de l'accent.]

1929. SIEVERS, Eduard, « Elnonensia », in Philologisch-Philosophische Studien. Festschrift für Eduard Weschssler, Jena-Leipzig, p. 247-277 (Berliner Beiträge zur romanische Philologie, I). [Attribue à Hucbald la composition des poèmes latin et français ainsi que celle du Ludwigslied.]

1930. ORR, John, « Sur un vers de l'Eulalie », Archivum Romanicum XIV, p. 407-414 (repris dans Essais d'étymologie et de philologie françaises, Paris, 1963, p. 220-1220). [Rejette l'interprétation de NICHOLSON, 1921 : adunet = `affirmer avec énergie' ; element = `principe'. Orr suppose à l'auteur, contemporain de Jean Scot érigène, une « connaissance du grec suffisante « et relève « ... la concision, qui est une des qualités caractéristiques du style de l'auteur de l' Eulalie « (p. 171). C.-r. de Mario Roques dans Romania 56 (1760), p. 604-606, qui conteste la traduction du vers 15 par Orr et en propose une autre. Cf. LEARNED, 1941.]

1931. SPANKE, Hans, « Rhythmen- und Sequenzenstudien », Studi Medievali n.s. IV, p. 286-320. [étudie l' Eulalie, p. 306 ss.].

1931. GENNRICH, Friedrich, Grundriss einer Formenlehre des mittelalterlichen Liedes als Grundlage einer musikalischen Formenlehre des Liedes, Halle (Saale), XIII-288 p.

[Rejette, p. 140-143, la thèse de Jacques Handschin sur l'origine de la séquence dans « Über Estampie und Sequenz », Zeitschrift für Musikwissenschaft 12-13 (1929-1931).]

1931. VERRIER, Paul, Le vers français. Formes primitives, développement, diffusion, 2 vol. [T. II, p. 98-118 : tient le texte latin pour exempt de fautes, mais non le texte français, qu'il estime d'un autre auteur (en raison du récit différent de la mort d'Eulalie dans chaque poème), même si la version latine est à la source de la version française. Propose 6 corrections pour arriver à 20 décasyllabes sur 28 (p. 104-105).]

1933. EBERWEIN, Elena, « Zur Deutung mittelalterlicher Existenz », Kölner romanistische Arbeiten VII, p. 7-26.

1933. PORTEAU, Paul, « La `Cantilène de sainte Eulalie' serait-elle un poème strophique ? », Revue de linguistique romane IX, p. 152-220. [Pour obtenir un « poème strophique », l'auteur propose des divisions du texte assez contestables.]

1936. GYÖRY, Jean, « Le système philosophique de Jean Scot érigène et la cantilène de sainte Eulalie », Egyetemes Philologiai Közlöny (Archivum Philologicum) LX (Budapest), p. 29-37. [Györy est le premier à relever l'influence probable de l'érigène sur le poète de l'Eulalie.]

1941. LEARNED, Henry Dexter, « The Eulalia MS. at line 15 reads `aduret', not `adunet', Speculum XVI, p. 334-335.

1946. STEINEN, Wolfram von den, « Die Anfänge der Sequenzdichtung », Revue d'histoire ecclésiastique suisse XL, p. 241-268.

1949. HATCHER, Anna Granville, « Eulalia, lines 15-17 », Romanic Review XL, p. 241-249. [Sur les mots element = substantia, anima, comme chez Prudence, et empedementz, `adversité', `affliction'. Cf. BARNETT, 1959.]

1949. LOTE, Georges, Histoire du vers français, tome I (Paris), p. 117-125. [Favorable à l'attribution à Hucbald des deux séquences, « de construction notkérienne », p. 117.]

1952. SCHWARZSCHILD, L. A., « A Problem of Early Wallon Phonology. The Form `raneiet' in the Eulalia », French Studies VI, p. 235-242. [raneiet (de renegare), au vers 6, est un trait typiquement wallon.]

1957. DE FELICE, Emilio, « Problemi di aspetto nei più antichi testi francesi », Vox Romanica XVI, p. 1-57.

1958. FABREGA-GRAU, A., Santa Eulalia de Barcelona : Revisión de un problema histórico, Rome, 1958. [Reprend et approfondit la thèse de Garciá Villada quant à l'existence de deux Eulalies distinctes (cf. Moretus 1911, supra). Contra : cf. B. de Gaiffier, Analecta Bollandiana 77 (1959), p. 196-198. Fabrega-Grau a aussi rédigé les articles sur les deux Eulalie (de Barcelone et de Mérida) dans le Dictionnaire d'histoire et de géographie ecclésiastiques 15 (Paris, 1963), col. 2200-2205.]

1958. HIGOUNET, Charles, « Hagiotoponymie et histoire : sainte Eulalie dans la toponymie de la France », in Actes et mémoires du Ve congrès international des sciences onomastiques, Salamanque.

1958. MOIGNET, Gérard, « La forme RE(T) dans le style verbal du plus ancien français », Revue des langues romanes LXXIII, p. 1-65.

1959. BARNETT, F. J., « Virginity « in the Old French Sequence of Saint Eulalia », French Studies XIII, p. 252-256. [Corrige l'interprétation de HATCHER, 1949 : « Virginity is the spiritual virginity of a soul faithful to Christ, a virginity Eulalia will never consent to lose by apostasy or idolatry, whatever the penalties inflicted on her « , p. 255.]

1960. PORTER, L. C., « The `Cantilène de sainte Eulalie'. Phonology and Graphemics », Studies in Philology XLVII, p. 587-596.

1961.BARNETT, F. J., « Some Notes to the Sequence of Saint Eulalia », in Studies in Medieval French presented to Alfred Ewert, Oxford Clarendon Press, p. 1-25. [étude détaillée du contexte à l'aide de nombreux parallèles latins qui établissent la « tradition « de la séquence en l'honneur d'Eulalie.]

1963. DE POERCK, Guy, « Les plus anciens textes de la langue française comme témoins de l'époque », Revue de linguistique romane XXVII, p. 1-34.

1963. LORENZ, Erika, « Das altfranzösische Eulalialied und die Sequenz », Romanische Forschungen LXXV, p. 22-38.

[La coupe bisectionnelle des vers pourrait dénoter une certaine influence irlandaise (p. 24) ; le nombre de syllabes correspond à celui des notes supposées, ce qui exclut un vers métrique, mais admet l'accentuation, comme dans le kontakion byzantin, et les assonances intérieures (p. 27).]

1963. ZUMTHOR, Paul, Langue et techniques poétiques à l'époque romane, Paris, Klincksieck. [Relève « une identité poétique entre la séquence française et la séquence latine, sur le plan de la mélodie (autant qu'on peut en juger d'après le rythme) et sur celui de la prosodie « (p. 53), ainsi que le « jargon scolaire « de l'auteur au vers 15 (p. 54).]

1965. PURCZINSKI, Julius, « Germanic Influences in the Saint Eulalia », Romance Philology XIX, p. 271-275. [Considère comme traits germaniques (plutôt que latins) le rythme accentuel et les allittérations de la séquence, ce qui la rapproche du Ludwigslied.]

1966. AVALLE, D'Arco Silvio, Alle origini della letteratura francese : I Giura-menti di Strasburgo e la sequenza di santa Eulalia, Torino, 255 p. (Fonti e caratteri della tradizione letteraria francese delle origini, Parte V). [étude littéraire approfondie de l' Eulalie, p. 147-250.]

1966. CONTINI, Gianfranco, « La posizione di Eulalia », in Studi in Onore di Italo Siciliano, Florence, tome I, p. 241-253.

1968. ATKINSON, J. C., « Eulalia's element« or Maximian's ? », Studies in Philology LXV, p. 599-611.

1968. HILTY, Gerold, « La séquence de sainte Eulalie et les origines de la langue littéraire française », Vox Romanica XXVII, 4-18.

1969. LEFRANCQ, Paul, « Y a-t-il eu un culte de sainte Eulalie dans le Nord de la France ? », Bulletin philosophique et historique du Comité des travaux historiques et scientifiques I, p. 299-316.

1970. MILANI, V. I., « Aduret » in « Sainte Eulalie », Linguistics LVIII, p. 52-56.

1971. DELBOUILLE, Maurice, « A propos des deux séquences d'Eulalie et du Ludwigslied », in Interlinguistica. Sprachvergleich und Uebersetzung. Festschrift zum 60. Geburtstag von Mario Wandruszka, Tuebingen, p. 26-38.

[Suit de près les interprétations de ZUMTHOR et d'AVALLE.]

1971. BULST, Walther, « Buona pulcella fut Eulalia », Festschrift Bernhard Bischoff, Stuttgart, p. 207-217.

[Bulst soutient que les deux Eulalie sont, comme le Ludwigslied, dus à des auteurs différents, et que le poème allemand ne nous révèle rien sur la date de leur composition (p. 208), ce qui semble difficile à admettre.]

1972. DELBOUILLE, Maurice, « La formation des langues littéraires et les premiers textes », in Grundriss der Romanischen Litteraturen des Mittelalters I (Heidelberg), p. 559-584 ; 605-623.

1973. HILTY, Gérold, « Les origines de la langue littéraire française », Vox Romanica XXXII, p. 254-271.

1975. CERNYAK, A., « Pour l'interprétation du vers 15 de la « Séquence de sainte Eulalie », Romania XCVI, p. 145-162.

1977. HEISIG, K., « Element in der Eulaliasequenz », in Beiträge zum romanischen Mittelalter, Tübingen, p. 118-127 ( Zeitschrift für romanische Philologie, Sonderband).

1978. HILTY, Gérold, « Sainte Eulalie et le feu », in Travaux de linguistique et de littérature XVI (Université de Strasbourg, Centre de philologie et de littérature romanes), p. 217-228.

1978. HILTY, Gérold, « Les Serments de Strasbourg et la séquence de sainte Eulalie », Vox Romanica XXXVII, p. 126-150.

1979. FOUGHT, J., « The medieval sibilants of the Eulalia-Ludwigslied manuscript and their development in Early Old French », Language LV, p. 842-858.

1983. BAMBECK, Manfred, « Element und virginitet in der altfranzösischen Eulaliasequenz », Archiv für das Studium der neueren Sprachen und Literaturen CCXX [135-1], p. 88-109. [Reprend l'interprétation de Barnett [1961] à propos du sens du vers 15.]

1985. CHARTIER, Yves, « L'auteur de la 'Cantilène de sainte Eulalie' », communication présentée au XIIIe colloque annuel de la Société des Médiévistes et des Humanistes d'Ottawa-Carleton, Université d'Ottawa (Miscellanea Medievalia et Humanistica).

1990. CANTALAUSA, Joan de, « La cantilène en l'honneur de sainte Eulalie », in Aux racines de notre langue : les langues populaires des Gaules de 480 à 1080, Rodez, Culture d'oc.

1990. LA CANTILÈNE DE SAINTE EULALIE . Actes du colloque de Valenciennes, 21 mars 1989. Valenciennes, ACCES (Agence régionale des services et de coopération pour la lecture et la documentation sonore et audio-visuelle du Nord.Pas-de-Calais) et Bibliothèque municipale de Valenciennes, Lille, 1990. 100 p. ; 8 articles :

- PLATELLE, Henri, « L'Abbaye de Saint-Amand au IXe siècle », p. 18-34.

- DION, Marie-Pierre, « Le Scriptorium et la bibliothèque de l'abbaye de Saint-Amand au IXe siècle », p. 35-52.

- SIMERAY, Françoise, « La découverte de la Cantilène de sainte Eulalie », p. 53-60.

- RUBY, Christine, « Les premiers témoins écrits du français », p. 61-220.

- HILTY,Gérold, « La Cantilène de sainte Eulalie : analyse linguistique et stylistique », p. 73-80.

- PRICE, Glanville, « La Cantilène de sainte Eulalie et le problème du vers 15 », p. 81-88. [Considère le verbe adunet non pas comme une bavure (LEARNED, 1941), mais comme une correction après coup d' aduret, ce qui remet en cause le sens de ce vers tellement sollicité.]

- WELKE, Dieter, « Forme linguistique et origines du »Rithmus teutonicus« (Ludwigslied) : remarques sur une énigme », p. 89-96. [L'analyse linguistique permet de « supposer que ce texte a été composé et copié dans un environnement roman à proximité de la frontière linguistique entre le bas francique et le français, donc dans une région qui pourrait bien être celle de Saint-Amand « (p. 93), à l'intention de vassaux de Louis III dont la langue maternelle était le francique rhénan.]

- FAUGÈRE, Annie, « Le "Rithmus teutonicus" et la Cantilène de sainte Eulalie », p. 97-100. [Le Ludwigslied serait un poème politique en faveur de la légitimité de la dynastie carolingienne et destiné, comme la Cantilène, à être lu [ou chanté ?] à table pour l'édification des hôtes de l'abbaye d'Elnone.]

1995.CHARTIER, Yves, L'œuvre musicale d'Hucbald de Saint-Amand : les compositions et le traité de musique, Saint-Laurent (Québec), 1995 (partic. p. 17-19).

1998.ID., « L'auteur de la Cantilène de sainte Eulalie », in Chant and its Peripheries. Essays in Honour of Terence Bailey, Ottawa, The Institute of Mediaeval Music, 1998, p. 159-178 (Musicological Studies, vol. LXXII) (avec bibliographie du Luswigslied, p. 177-178).

Iconographie

Le martyre d'Eulalie, dont les attributs sont la colombe et la croix de saint André, a suscité plusieurs œuvres d'art de différents types. En voici un bref aperçu, dans l'ordre chronologique.

VIe siècle

Ravenne, Saint-Apollinaire-le-Neuf : mosaïque

XIIe siècle

Oviedo, Cathédrale : châsse en argent.

Tolède, église San Crísto de la Luz : fresque

Stuttgart, Passionaire (miniature)

XIVe siècle

Barcelone, reliefs de la châsse en marbre, dans la crypte centrale de la Cathédrale, par un artiste italien disciple de Giovanni Pisano, à l'occasion de la seconde translation des reliques (1339)

Cloître d'Elne, imposte sculpté d'un pilier (Eulalie battue de verges)

Ségorbe, Cathédrale : tableau de Pedro Serra (actif entre 1363 et 1399)

XVe siècle

Sainte Eulalie et saint André (Luis Dalmau, actif entre 1428 et 1460).

Barcelone, Museos de Arte (La Vierge des cinq conseillers de Barcelone, v. 1445)

Palma de Majorque, Cathédrale : retable espagnol

Pise, Museo Civico : portrait anonyme

XVIe siècle

(1518 ?) : Barcelone, trascoro de la cathédrale : polyptyque (4 reliefs) de Bartolomeo Ordoñes (_ 1520 ?)

fin XIXe siècle

John W. Waterhouse (1849-1917), Londres, Tate Gallery

XIXe siécle

Sorte d'image d'épinal dans la Biografía Ecclesiástica Completa, Madrid-Barcelone 5 (1852), opp. p. 760. Cf. Louis RéAU, Iconographie de l'art chrétien 3-1 (Paris, PUF, 1958), p. 462-463.

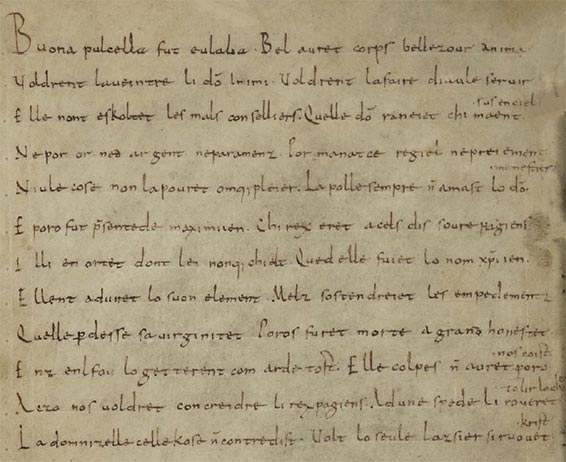

Manuscrit de la cantilène

Valenciennes, Bibliothèque Municipale, ms. 150 (ancien 14 ; Index Maior 47 ; F. 112), dernier quart du IX e siècle (v. 881), 143 fol., originaire de l'abbaye de Saint-Amand (Elnone), près de Valenciennes, où il est conservé depuis la Révolution. Redécouvert par le poète et philologue Hermann von Fallersleben en 1837, ce manuscrit est le seul à nous avoir transmis la « Cantilène de sainte Eulalie ».

Reliure très ancienne en peau de cerf, en assez mauvais état, avec des traces de poil au recto et au verso, d'où son surnom de « liber pilosu » Dimensions : 245 x 152 mm. Coutures sur tout le pourtour. Dimensions du parchemin (fol. 1) : 232 x 150 mm. Titre à l'encre, très effacée, sur le premier plat extérieur : « Sancti gregorii nazanzeni ».

Pages de garde (au début et à la fin) : feuillet plié de 212 x 186 mm ; écriture du XII e-XIII e siècle : F° 1 : « versvs beati gregorii papae ». ; F° 1v : » ... praefatio rvfini ad a pronianvm ».

Composition des cahiers :

Q1 (1-8v) I ; Q2 (9-16v) II ; Tr1 (17-22v) III ; Tr2 (23-28v) IIII ; ? (29-35v = V : 29-35v ; 30-34v ; 31: union ; 32-33v : binion) ; Q3 (36-43v) VI ; Q4 (44-51v) VII ; Q5 (52-59v) VIII ; Quinion1 (60-69v) VIIII; Q5 (70-77v) X ; Q6 (78-85v) XI [effacé] ; Q7 (86-93v) XII ; ? (94-103v = XIII ; 94-103v ; 95-100v ; 96-99v ; 97-98v ; 101-102v : binion) ; Q8 (104-111v) XIIII ; Q9 (112-119v) XV ; Q10 (120-127v) XVI; Q11 (220-135v) XVII ; ? (139-140v ; 220-141v ; 136-142v ; 137-143v : collés par le dos).

[Q = quaternion ; Tr = trinion]

F° 103v : « gregori episcopi liber v. Explicit. » S'achève avec le cahier XIII.

F° 104 : « incipit liber .vi de hieremia dicta presente imperatore. Apvd qvem et intercedit pro quodam pereclitante feli ci ter... Ventrem meum ventrem meum doleo & sensus ... »

F° 135v : fin du cahier XVII ; 136-140v lin. 7 : fin du « Grégoire ».

Au bas, 9 dernières lignes (et les 7 dernières lignes du f° 141), d'une autre main : séquence à double cursus Dominus celi rex et conditor, sans notation.

F° 141, lin. 1-14, d'une autre main du IX e s. : Eulalie latine ; 24 lignes tracées à la pointe sèche. Justification : 122 x 190 mm,(extérieur) ; 111 x 190 mm (intérieur) ; dim. du f° 141 : 240 x 150 mm.

F° 141v, lin. 1-15 : Eulalie française. Suit, de la même main : rith mvs tevtonicus de piae memoriae hlvdvico rege / filio hlvdvici aeq; regis (jusqu'au f° 143 lin. 4). C'est le Ludwigslied, très important pour l'histoire de la langue germanique.

A la suite, après une ligne blanche, d'une autre main : poème latin, jusqu'au f° 143v lin. 12.

Au bas du f° 143v (dernière page) : « Liber Sci Amandi ».

Numérotation des cahiers (au bas des fol. recto, au centre : I (8v) ; II (16v) ; III (22v) ; IIII (28v) ; V (35v); VI (43v) ; VII (51v) ; VIII (59v) ; VIIII (69v) ; X (77v) ; [XI ?] ; XII (93v) ; XIII (103v) ; XIIII (111v) ; XV (119v) ; XVI (127v) ; XVII (135v) ; XVIII (141v).

F° 36, marge droite : essai de neumes diastématiques.

Le texte

Séquence latine

Cantica uirginis Eulaliae

2 Concine suauissona cithara.

Estopere quoniam precium

4 Clangere carmine martyrium.

Tuam ego uoce sequar melodiam.

6 Atque laudem imitabor ambrosiam.

Fidibus cane melos. eximium.

8 Uocibus ministrabo suffragium.

Sic Pietate sic humanum ingenium.

10 Fudisse fletum cum pellam' ingenitum.

Hanc puellam nam iuuente sub tempore.

12 Nondum thoris maritalibus habilem.

Hostis equi flammis ignis inplicuit.

14 Mox columbae euolatu obstipuit.

Spiritus hic erat Elaliae.

16 Lacteolus celer innocuus.

Nullifactis regiregum displicuit.

18 Ac idcirco stellis caeli semiscuit.

Famulos flagitemus ut protegat.

20 qui sibi laeti pangut armoniam.

Deuoto corde modos demus innocuos.

22 ut nobis pia Dominum nostrum conciliet.

Eius nobis ac adquirat auxilium.

24 Cui' sol & luna tremunt imperium.

Nos quoque mundet acriminibus

26 Inserat & bona sideribus

Stemate luminis aureoli

28 Domino famulantibus.

Séquence française

Buona pulcella fut Eulalia.

Bel auret corps bellezour anima.

Voldrent la ueintre li dom Inimi.

Voldrent la faire diaule servir

Elle nont eskoltet les mals conselliers.

Quelle dom raneiet chi maent. sus en ciel.

Ne por or. ned argent. ne paramenz.

Por manatce regiel ne preiement.

Niule cose non la pouret omq; pleier.

La polle sempre non amast lo dom. menestier

E poro fut presentede Maximilien.

Chi rex eret a cels dis soure pagiens

Il li enortet dont lei nonq; chielt.

Qued elle fuiet lo nom xpri ien.

Elle adumnet lo suon element.

Melz sostendreiet les empedementz

Quelle perdesse sa virginitet.

Poros suret morte a grand honestet

Enz enl fou la getterent com arde tost.

Elle colpes non auret poro. nos coist.

A czo nos uoldret concreidre li rex pagiens.

Ad une spede li roueret. toilir lo chief.

La domnizelle celle kose non contredist.

Volt lo seule lazsier si ruouet. krist

In figure de colomb uolat a ciel.

Tuit oram que por nos degnet preier.

Qued auuisset de nos Xptus mercit.

Post la mort & alui nos laist uenir

Par souue clementia

Séquence en français moderne

Bonne pucelle fut Eulalie.

Beau corps avait - âme plus belle <encore>.

Voulurent la vaincre les ennemis de Dieu.

Voulurent la faire diable servir.

Elle, n'écoute les mauvais conseillers

Qu'elle renie Dieu qui demeure en le ciel.

Ni pour or, ni argent, ni parure,

Ni menace de roi, ni prière,

Ni autre chose, on ne put jamais contraindre

La jeune fille qu'elle n'aimât toujours le service de Dieu.

Et pour cela fut présentée à Maximilien

Qui roi était en ces jours sur les paiens.

Il l'exhorte, ce dont ne lui chaut,

Qu'elle fuie le nom (de) chrétien

Et pour cela abandonne sa foi :

Mieux souffrirait les fers

Qu'elle perdît sa virginité.

Pour cela elle mourut en grande vertu :

Dans le feu la jetèrent pour qu'elle brulât tôt.

Elle, coulpe n'avait - pour cela ne brûla point.

Mais cela ne voulut croire le roi paien.

Avec l'épée il ordonna de lui ôter le chef.

La demoiselle à cela ne s'opposa.

Le siècle elle veut laisser, si Christ l'ordonne.

En forme de colombe s'envola au ciel.

Prions tous pour que pour nous elle daigne intercéder.

Que Christ de nous ait mercie

Après la mort, et à lui nous laisse venir

Par sa clémence

Yves Chartier

Musicologie.org

2002

À propos - contact | S'abonner au bulletin | Biographies de musiciens | Encyclopédie musicale | Articles et études | La petite bibliothèque | Analyses musicales | Nouveaux livres | Nouveaux disques | Agenda | Petites annonces | Téléchargements | Presse internationale| Colloques & conférences | Collaborations éditoriales | Soutenir musicologie.org.

À propos - contact | S'abonner au bulletin | Biographies de musiciens | Encyclopédie musicale | Articles et études | La petite bibliothèque | Analyses musicales | Nouveaux livres | Nouveaux disques | Agenda | Petites annonces | Téléchargements | Presse internationale| Colloques & conférences | Collaborations éditoriales | Soutenir musicologie.org.

Musicologie.org, 56 rue de la Fédération, 93100 Montreuil, ☎ 06 06 61 73 41.

SNN 2269-9910.

Lundi 8 Avril, 2024