Vuillermoz Émile, Histoire de la musique. Fayard, Paris 1949 (8e édition), p. 457-458.

Darius Milhaud

Darius Milhaud dans les années 1920.

Darius Milhaud dans les années 1920.

DARIUS MILHAUD (1892), musicien robuste, de tempérament foncièrement classique et même académique, a la préoccupation constante de faire oublier ce conformisme inopportun en brouillant son écriture ferme et claire par une surabondance de frottements agressifs, par l'artifice du strabisme polytonal et par une orchestration brutale et déchirante. Admirablement doué, il prend plaisir à jouer les tortionnaires. On sent qu'il a repris à son compte la boutade de Strawinsky hésitant, un jour, à nsérer dans un accord une note particulièrement corrosive et se décidant soudain à en cingler férocement son papier en s'écriant : « Fa dièse ! Pas de pitié ! » Le musicien qui a écrit les Saudades do Brazil, la Sonatine pour flûte, la Tourterelle, Scaramouche ou la Suite Provençale ne peut avoir que des violences et des vulgarités calculées parce qu'il a embrassé volontairement la profession de « fauve » dans le sens que les peintres attachent à ce nom. Cette profession, il l'exerce avec une franchise et une logique dont il faut reconnaître l'honnêteté. Elle lui a permis d'atteindre à une réelle puissance dramatique dans l'Homme et son Désir, les Choéphores, la Création du Monde, les Euménides, les Malheurs d'Orphée, Médée et Christophe Colomb, et de nous donner un nombre considérable d'œuvres fortes et cruelles qui réagissent vigoureusement contre la « suavité » debussyste mais qui demeurent dans la ligne d'Hindemith et de Strawinsky et, dans ces conditions, ne sauraient constituer des prototypes d'un nouveau style français.

Landormy Paul, La musique française après Debussy. Gallimard, Pairs 1943 (6e édition), p. 131-158

Darius MilhaudUn gros homme au visage plein, au nez court, au front buté, au regard d'habitude un peu morne et cependant parfois plein d'énergie, à la fois de méditatif et d'homme d'action, amer et viril. Dans le dessin des lèvres quelque chose de las et de dédaigneux. Les cheveux, peu longs, relevés dans un mouvement revêche. Sous le calme apparent de la physionomie peu mobile un grand feu intérieur, de la passion contenue, une vie intense. Et la narine frémit, le sourcil se plisse, ou c'est le geste violent du bras qui s'avance comme pour frapper, du poing qui se crispe. L'expression presque toujours sérieuse. Le rire, rare, mordant, cruel, féroce. La parole nette, franche, au besoin dure. L'accent de la vérité, l'impuissance à mentir, même par politesse. De la douceur pourtant parfois, mais si peu perceptible, à peine consentie. Un fond de tendresse farouchement dérobé à la curiosité des indiscrets.

Tel m'apparaît Darius Milhaud.

Il est, à six mois près, du même âge que Honegger. Il est né à Aix-en-Provence, le 4 septembre 1892.

Sa famille aimait passionnément la musique. De très bonne heure, il connut les classiques. Il apprit le violon et, une fois par semaine, il faisait, avec son professeur, du quatuor à cordes.

Des leçons d'harmonie qu'il reçut d'un chef de musique militaire lui donnèrent l'impression d'une matière affreusement obscure. « Il n'y comprenait rien. »

Il resta en province jusqu'à la fin de ses études au lycée et ne vint à Paris qu'après avoir gagné son diplôme de bachelier. Mais, depuis l'âge de 15 ans, il avait pris l'habitude de composer.

Au Conservatoire, Darius Milhaud passa par les classes de Berthelier (violon), Lefèvre (ensemble), Paul Dukas (orchestre), Xavier Leroux (harmonie), Gédalge (contrepoint)1, Widor (composition), Vincent d'Indy (direction d'orchestre).

Il obtint successivement un premier accessit de violon, un premier accessit de contrepoint, un deuxième accessit de fugue, et le prix Lepaulle (pour la composition d'une sonate à deux violons et piano).

La guerre de 1914 fit renoncer Darius Milhaud au concours de Rome, qu'il aurait certainement tenté à 22 ans, qu'il n'eut plus le courage d'aborder dans sa 28e année.

De 1917 à 1919, il vécut au Brésil comme attaché à la légation de France, dont Paul Claudel était alors le ministre. Quand il quitta le Brésil avant de revenir en France, il fit un détour par les Antilles et les États-Unis.

Cependant, à Paris, Félix Delgrange avait organisé, dans des ateliers ou de petites salles, des concerts où les tout jeunes compositeurs trouvaient l'occasion de faire exécuter leurs œuvres.

Erik Satie, d'autre part, fondait la Société des Nouveaux Jeunes, qui comprenait Georges Auric, Louis Durey, Arthur Honegger, Roland Manuel et Germaine Tailleferre.

De son côté enfin, Mme Jane Bathori faisait entendre aux Concerts du Vieux Colombier les ouvrages de ces jeunes musiciens.

A son retour de Rio de Janeiro, en 1919, Darius Milhaud se joignit à eux.

C'est alors que cette camaraderie de jeunes artistes fort ardents à se faire connaître éveille l'attention des journalistes et qu'à leur sujet Henri Collet écrivit dans Comœdia son fameux articles : « les Cinq Russes et les Six Français », qui eut beaucoup de retentissement. Il ne fut bruit dans Paris que de la formation d'une école nouvelle, du groupe des Six.

Les Six protestèrent. Camarades, amis, tant qu'on voudrait ! Mais ils se refusaient à pratiquer une commune doctrine esthétique. On les avait, de vive force et malgré eux, constitués en un parti musical. Ils prétendaient conserver, chacun pour soi, leur indépendance.

Darius Milhaud, pour sa part, écrivait dans le Courrier musical en 1923 : « On a raconté que nous avions fondé le Groupe des Six comme on fonde un club ou un syndicat socialiste, que nous étions organisés financièrement, que nous payions les directeurs des grands concerts ou ceux des théâtres pour nous faire jouer, que nous étions des arrivistes forcenés, que nous étions des fumistes, des musiciens sans conscience et ignorants de leur métier. On a dit, d'autre part, que nous étions six élèves d'Erik Satie, que nous suivions une esthétique définie, limitée, tracée par Jean Cocteau... » Et il s'irritait de ces accusations tout à fait injustifiées. Ce dont on en voulait surtout aux Six, c'était d'écrire des œuvres et de les faire exécuter. N'était-ce point leur droit strict ?

En tout cas, la brochure de Cocteau, le Coq et VArlequin, dédiée à Auric, parut en 1918, avant que Milhaud ne fût revenu du Brésil ; et Milhaud, qui avait fortement marqué ses tendances personnelles dans ses premières œuvres, n'avait donc pu subir d'aucune façon l'influence de Cocteau.

Darius Milhaud fut, en France, l'apôtre le plus éloquent de la polytonalité. C'est à ce premier point de vue que nous le considérerons.

Quelques éclaircissements, d'ordre technique, sont ici nécessaires.

Une mélodie est parfaitement tonale, lorsqu'elle se compose uniquement de sons empruntés à une même gamme diatonique. Ainsi, tous les éléments de la méthode populaire Au clair de la lune sont empruntés à la gamme de sol majeur (si l'on veut choisir ce ton pour la chanter).

Disons, pour plus de précision, qu'une telle mélodie est monotonale, c'est-à-dire qu'elle appartient d'un bout à l'autre à une seule tonalité.

Il y a, d'autre part, des mélodies qui sont encore tonales, en ce sens que, par leur début et leur conclusion, elles se rattachent à une tonalité déterminée, mais qui modulent, c'est-à-dire que les divers fragments de ces mélodies sont empruntés à des gammes de tonalités différentes.

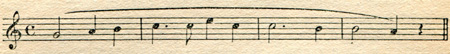

Ainsi la phrase de Lohengrin dans le duo du 3e acte :

Cette phrase (abstraction faite des harmonies qui l'accompagnent) ne tient ses premiers éléments que de la gamme d'ut majeur. N'insistons pas sur certaines altérations chromatiques (simples « notes de passage ») qui apparaîtront dès la 6e mesure. Mais, à la 18e mesure, la phrase change brusquement de tonalité : toutes les notes dont elle se compose font partie dès lors de la gamme de mi bémol. Et nous revenons en ut majeur à la conclusion.

Une telle mélodie pourrait être appelée polytonale, quoique cette désignation ne soit pas conforme à l'usage, puisque cette mélodie appartient à deux tons différents. Remarquons cependant qu'il y a un ton principal ; celui du début, qui est aussi celui de la conclusion. Et c'est ce qui fait tout de même le caractère tonal d'un thème comme celui-là.

On conçoit maintenant qu'une mélodie puisse moduler toutes les mesures, et non plus seulement quand elle a affirmé sa tonalité première pendant la durée de 4, 8 ou 16 mesures.

Encore faut-il que l'enchaînement des tonalités reste perceptible, que les groupements de 3, 4 ou 5 sons successifs éveillent l'idée de gammes déterminées auxquelles il soit naturel de les rapporter.

Mais si la modulation est trop rapide, si chaque fragment d'une tonalité assignable est trop court, le sentiment de la modulation se perd pour faire place à celui de l'indétermination tonale.

D'autant plus que si chaque fragment non modulant ne se compose que de deux ou trois notes, il peut ne comporter alors qu'un nombre d'éléments insuffisant pour définir sa tonalité.

Les trois notes do, ré, mi, par exemple, se retrouvent dans plusieurs gammes différentes, et elles ne définissent pas, à elles seules, une tonalité.

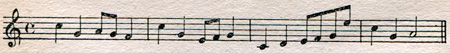

Considérons le début de ce lied de Schönberg intitulé Herzgewächse (op. 20) :

Quelles sont les relations tonales qui s'établissent entre de tels éléments ? On ne sait que dire. Nous sommes dans le domaine de l'atonalité.

Y sommes-nous vraiment ? On pourrait en discuter. Car il n'est pas impossible au théoricien de discerner dans la plus étrange suite de sons un élément directeur, un centre d'orientation qui joue le rôle de principe tonal.

Et il y a tant de moyens d'escamoter les difficultés avec les « altérations » d'un système diatonique, comme avec les « notes de passage » et les « appogiatures non résolues » !

Mais le fait n'en est pas moins frappant qu'un sentiment marqué d'indécision tonale est la caractéristique des mélodies de ce type.

Disons tout de suite que, si Schônberg pratique ce genre d'atonalité purement mélodique, Darius Milhaud l'évite au contraire presque toujours.

Les thèmes de Milhaud se distinguent précisément, dans la plupart des cas, par leur caractère franchement tonal (et même souvent monotonal.)

Voici, par exemple, le motif initial de sa Sonate pour piano (1916) :

Voici celui de la Bacchanale nocturne de Protée :

Voici celui du Ier mouvement du Ve Quatuor à cordes (1920) :

On ne saurait donner plus nettement le sentiment des tonalités d'ut majeur, de mi majeur et de la majeur.

Mais ne considérons plus seulement une mélodie isolée, une mélodie toute nue. Voyons ce qui peut se produire si l'on combine plusieurs mélodies simultanées, si l'on fait du contrepoint.

Bien entendu, il y a un contrepoint tonal (monotonal), qui consiste à superposer deux, trois, quatre mélodies tonales du même ton.

Pour que le contrepoint devienne polytonal, il est nécessaire que, chaque mélodie dont il se compose restant tonale2, ces mélodies soient présentées dans des tonalités différentes.

L'effet sera d'autant plus surprenant que l'allure tonale de chaque thème sera plus franche et qu'ainsi l'opposition entre les plans divergents où s'inscrivent les lignes mélodiques s'affirmera davantage. C'est le procédé particulièrement cher à Darius Milhaud3.

De ces combinaisons de tonalités diverses tout n'est point à admettre. L'oreille jugera. Et ce qui plaît à l'oreille, on trouvera toujours après coup le moyen de le justifier théoriquement. Le discernement du goût a des raisons secrètes que la réflexion met en lumière.

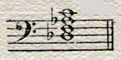

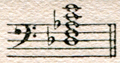

Considérons, par exemple, ce début du Chant de la Pitié de Darius Milhaud :

Il est épouvantable à l'œil, qui s'effraye de la superposition inaccoutumée des deux tonalités d'ut majeur et d''ut dièse majeur.

Il est doux à l'oreille pour qui du moins écoute sans laisser ses préjugés limiter son goût.

N'y a-t-il pas moyen d'expliquer l'agrément d'une si extraordinaire rencontre ?

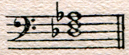

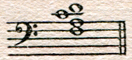

L'énigme n'est point indéchiffrable. Les éléments de la polytonalité sont empruntés ici à cet accord :

ou plutôt à celui-ci :

qui semble issu de la prolongation en pédale supérieure des deux notes do, mi sur le passage de l'accord

lequel appelle une résolution sur l'accord d'ut majeur.

Mais alors la polytonalité n'est ici qu'une apparence. Il y a une tonalité principale, celle d'ut majeur. Il est fait seulement allusion à la tonalité de ré bémol, parce que certains degrés de la gamme d'ut majeur se trouvent passagèrement « altérés. »

Ou plutôt cette tonalité de ré bémol est à peine effleurée, puisque l'accord ré bémol, fa, la bémol n'a ici de sens que dans un mouvement harmonique dont la conclusion se fait nécessairement en ut majeur, et que par les attractions qu'exercent sur chacun de ses éléments ceux de l'accord parfait de ce ton.

On voit aisément comment, dans la plupart des cas, la polytonalité pourrait être ramenée par des voies analogues au principe de la tonalité unique.

Certains esprits ont argué de ces vues pour nier purement et simplement qu'il y ait une musique polytonale. La polytonalité ne serait qu'une illusion. De tels théoriciens ne s'aperçoivent pas qu'en art 1'« illusion » importe seule. Le fait, c'est que certaines musiques nous donnent le sentiment de la tonalité, d'autres celui de la polytonalité. Le reste n'est que théorie.

J'imagine que, lorsque la septième de dominante commença d'être employée sans préparation et pour sa valeur propre d'accord dissonant, certains « théoriciens » s'acharnèrent à démontrer que la septième de dominante n'avait pas d'existence à part dans le système des harmonies et qu'elle se ramenait à un accord parfait surmonté d'une note appartenant à une harmonie voisine et formant « retard ». Ils nièrent les accords dissonants parce qu'il était possible d'en expliquer la formation comme dérivée des accords consonants. Et cependant l'harmonie dissonante n'en était pas moins un fait nouveau.

Lorsque Debussy cessa de résoudre les dissonances et usa des accords dissonants comme de consonances, il se trouva encore des théoriciens pour nier qu'il y eût aucune réelle nouveauté dans ces procédés imprévus et pour démontrer que les enchaînements debussystes, si l'on tenait compte de tous les sous-entendus, se ramenaient aux enchaînements classiques. L'harmonie de Claude Debussy n'en constitue-t-elle pas moins un fait nouveau d'une importance considérable dans l'histoire de l'art ?

Ce qui importe, c'est ce que nous entendons. Or, nous entendons directement une septième de dominante comme telle. Nous n'avons plus besoin d'imaginer, pour en saisir la signification, le retard d'une note appartenant à une harmonie voisine qui vient troubler la consonance de l'accord parfait.

Depuis Debussy, nous entendons des dissonances sans désirer leur résolution.

Depuis Darius Milhaud et quelques autres nous entendons directement des superpositions de tonalités sans penser à leur réduction possible, par quelque artifice harmonique, à une tonalité unique. Rien ne vaudra contre cette constatation. Les polytonalistes sont bien des inventeurs. Ils ont inventé de supprimer toutes ces préparations, tous ces échafaudages, toutes ces béquilles qu'on offrait en secours à notre infirmité auditive. Les secrètes relations des éléments de la matière harmonique qu'on s'attachait autrefois à mettre en évidence, ils les dissimulent. C'est un renversement de la méthode classique. Le langage musical devient de plus en plus abréviatif, par omission progressive des intermédiaires traditionnels. Pour l'entendre, il faut une oreille de plus en plus vive et souple. A qui ne le perçoit point, il n'est théorie qui le fasse entendre.

Ces considérations techniques d'ordre général devaient nécessairement servir de préface à l'étude des œuvres de Darius Milhaud, mais elles ne sauraient d'aucune façon en faire pénétrer le caractère original. Il s'agit maintenant, en parcourant les principaux ouvrages de Darius Milhaud, d'en dégager l'esprit.

La production de Darius Milhaud est extrêmement abondante.

Si l'on veut se rendre compte d'où il est parti, on n'a qu'à lire sa 1re Sonate piano et violon, qui date de 1911. Elle est très caractéristique des influences qu'il subissait alors, à son insu peut-être, et aussi de ses tendances naturelles. Cette sonate, encore bien peu audacieuse, rappelle souvent Lekeu. Le développement en est assez pauvre. Mais elle a de la vie, un certain emportement passionné. Elle vaut beaucoup plus par l'émotion qui s'y devine que par sa forme encore très maladroite. Mais déjà Darius Milhaud révèle sa nature : c'est un romantique.

Ce n'est pas du tout le fin musicien, l'artiste subtil et délicat qu'est par exemple son ami Louis Durey. Ce n'est pas lui qui mettra en musique Théocrite ou Pétrone. La pureté de la ligne n'est point son souci dominant, ni les élégantes ciselures d'un détail ouvragé. Il n'a rien d'attique. Son langage est plein de rudesses et de violences. Il traduira volontiers les états d'âme les plus sombres ou les éclats d'une joie furieusement déchaînée. Ce sera le musicien de la colère, de la haine, du désespoir, de l'épouvante, de toutes les passions au paroxysme.

Ce qui ne l'empêche pas à l'occasion d'écrire aussi dans une note plus douce, plus tempérée. Mais il est des douceurs sous lesquelles on sent la tempête qui se prépare, des caresses qui laissent passer la griffe.

Il sourira parfois, mais d'un terrible sourire.

Son esprit mordra, déchirera ce qu'il touche.

Quelle effroyable plaisanterie, d'une acidité empoisonnée que ses Soirées de Pétrograd5. C'est net et coupant comme le tranchant d'un sabre. Point d'enveloppement, de demi-teinte, de mystère. Tout est clair, accablé d'un jour cru. Le comique en est grimaçant, guignolesque, à raides détentes, à gestes brusques de marionnettes. Et du tragique s'y mêle, effroyablement secouant, qui vous écrase. On est éclaboussé de sang, comme d'une tête coupée qui vous roulerait sur les pieds !

Dans la 3e pièce du recueil, la Martiale, on saisit sur le vif un des procédés souvent employés par Darius Milhaud et qui consiste dans une sorte d'extension de la « pédale » classique.

La pédale n'est point ici constituée par la tenue d'une note unique, mais par la persistance du balancement harmonique qui va de l'accord fa, si bémol, ré à l'accord sol, do, mi, — et, sur ce fond uniforme, passent les dessins mélodiques ou les successions harmoniques les plus éloignés de la tonalité ainsi primitivement définie, mais laissée ensuite à l'arrière-plan.

On ne résistera pas au charme délicieusement nostalgique de l'Infidèle :

On ne demeurera pas insensible à la grâce insinuante et perfide dont est troublée l'Irrésolue :

L'ambitieuse nullité de Monsieur Protopopoff s'impose indiscutable.

Et les deux dernières pages, la Limousine et le colonel Romanoff, dans leur lourdeur épaisse, recèlent une terrible odeur d'ignominie et de mort.

Il y a là déjà presque le ton de l'épopée.

Les grands sujets épiques ou tragiques ont toujours tenté Darius Milhaud. Dans cet ordre d'idées, Agamemnon, les Choéphores et les Euménides comptent parmi les œuvres dans lesquelles il manifesta le plus complètement ses dons. Il se meut en pleine liberté et avec une rare puissance au milieu des situations les plus effroyablement tragiques qui soient dans tout le théâtre ancien et moderne.

Dans l'accumulation des moyens qu'il emploie pour produire la terreur, l'épouvante, il y a peut-être quelque excès. Il abuse de sa force, et il en prolonge l'effet jusqu'à vous briser parfois dans des violences trop continûment exaspérées. Mais il faut tenir compte des sujets qu'il traite. Si sa musique se déchaîne alors comme un cataclysme, elle peut paraître à certains insupportable, elle n'en conserve pas moins dans son extrême tension une allure naturelle et spontanée.

Une des pages les plus saisissantes des Choéphores est celle des Présages. Le sur un poème de en est simplement « parlé ». Le rôle de la musique se réduit aux rythmes marqués par quelques instruments de percussion, castagnettes, tambours, timbales, xylophone, etc., et à l'emploi de sifflements, de susurrements, de sanglots et de gémissements étouffés produits par l'organe humain : une sorte d'orchestration de « bruits de coulisse. » L'effet est véritablement terrifiant et d'une grandeur incontestable.

Ce n'est pas du tout de la musique, dira-t-on. Ce n'est que du bruit.

Oui, mais du bruit rythmé, ordonné, organisé, n'est-ce point déjà de la musique ? n'est-ce point une musique ?

Quelque moyen qu'il emploie pour nous atteindre, le fait est là, Darius Milhaud possède la force dramatique. Il nous émeut, il nous trouble profondément.

Cet usage si curieux des instruments de percussion, Darius Milhaud le renouvela dans son ballet l'Homme et son désir, sur un scénario de Paul Claudel. Dans cette partition, il y a de longs moments où la batterie joue seule et où la seule vertu du rythme suffit à engendrer l'émotion. Toute la violence des désirs de l'homme, toute la torture qu'elle lui inflige sont exprimées par la seule batterie : et c'est le point culminant du drame.

D'autres fois, les mêmes instruments jouent un rôle plus discret, mais non moins important (souvenir du jazz et de la musique nègre), et ce sont eux qui, tout seuls, concluent l'œuvre en quelques accents donnés pianissimo.

Cependant, cette expérience si instructive comportait sa part de déception. Les instruments de percussion que nous possédons se ressemblent trop, sont d'un timbre trop pareil, si bien que leur polyrythmie devient parfois un peu confuse et que l'assemblage de leurs sonorités manque de couleur. Il faudrait en inventer d'autres. Il faudrait inventer des bruits nouveaux que l'on pût combiner avec plus de variété et dont chacun se distinguerait des autres, comme le son d'une flûte de celui d'un violon. Difficile problème.

Par ailleurs, l'Homme et son désir compte un excellent emploi d'un orchestre réduit à douze instruments solistes, le quintette à cordes, deux harpes, quatre instruments à vent dont un seul en cuivre : la trompette. Un quatuor vocal s'y joint pour faire dans l'ensemble fonction purement instrumentale.

De ces ressources étroitement limitées Darius Milhaud tire le meilleur parti. Notamment la longue péroraison confiée aux cordes, aux vents et aux voix, unis dans une polyphonie des plus souples et des plus vivantes, est d'une tendresse exquise, d'un charme extrêmement poétique.

Cette note douce et tendre et finement poétique, nous la retrouvons dans toute une série d'œuvres de Milhaud, notamment dans son 4e Quatuor à cordes, d'une sonorité tout à fait suave, dans sa 1re Symphonie (pourquoi si courte ?), dans ses 3 Rag-caprices et ses Saudades do Brazil, d'une grâce si prenante.

Sa Sonatine pour flûte et piano est aussi d'une caresse à laquelle on ne saurait résister. Ses Printemps nous avaient déjà révélé, en Darius Milhaud, une remarquable disposition à la rêverie bucolique. Jamais il ne s'est exprimé, dans cet ordre d'idées, d'une façon plus délicate ni plus pénétrante qu'en écrivant la Sonatine pour flûte. Rarement il a composé des pages d'un développement aussi équilibré, d'une ligne aussi simple et aussi sûre. Là, il se latinise. Oubliant ses emportements romantiques, ses désordres passionnés, ses fantaisies exubérantes, il paraît rechercher cette sobriété, cette netteté classiques qui sont si conformes à la tradition française.

Cet équilibre, cette belle tenue classique, Darius Milhaud ne les obtiendra pas toujours, même dans des œuvres où ces qualités seraient particulièrement requises.

Je songe, par exemple, au Retour de l'Enfant prodigue. La. pensée d'André Gide a été rendue, dans l'ensemble, avec un accent très ferme, très vigoureux, parfois puissant, avec des nuances aussi très délicates et très touchantes.

Darius Milhaud emploie ici avec bonheur une sorte de récitatif mélodique, qui ne s'attarde à aucune complaisance envers la pure musique, qui marche d'un pas presque aussi rapide que ferait la simple parole et qui aboutit souvent à des effets d'une prenante beauté.

Mais l'accompagnement orchestral, la symphonie qui soutient les voix, est conçu dans une manière lourde et indiscrète qui nuit considérablement à l'œuvre. L'insistance dans l'emploi de certains rythmes et de certaines figures mélodiques sans grand mouvement finit par produire une impression de monotonie fatigante. Des pages entières semblent faites de la répétition trop peu variée d'un même motif initial. C'est à la fois pesant et gris. On voudrait des silences, des arrêts, des oppositions, des contrastes au lieu de cette interminable marche au même pas uniformément cadencé. J'aimerais une symphonie à la fois plus simple et plus diverse. Darius Milhaud est si bien capable d'une touche plus légère ! Je n'en veux pour preuve que sa 1re Symphonie.

De toutes les tentatives de Darius Milhaud, celle qui fit, à coup sûr, le plus de bruit eut lieu au théâtre. On se rappelle le retentissant échec de la Brebis égarée à l'Opéra-Comique.

La chute de cet ouvrage, qui ne manque certes pas de valeur, ne prouve rien. Darius Milhaud avait eu le tort, en premier lieu, de choisir un livret inadmissible. On rit à gorge déployée en écoutant le livret, et l'on crut rire de la musique.

La musique elle-même n'aurait dû soulever aucune protestation. Elle n'a rien encore de bien audacieux. Elle suit d'assez près la tradition debussyste. Elle renferme d'ailleurs de belles pages, quand ce ne serait que la prière ardente du principal personnage, de Pierre, si bien chantée par Salignac.

Mais voici l'autre tort de Darius Milhaud : c'est d'avoir laissé représenter une œuvre de jeunesse, une œuvre qu'il avait écrite à 18 ans, qui n'offrait au public rien de ce qu'il y a de plus précieux dans sa personnalité et qu'il n'aurait jamais dû laisser sortir de ses cartons.

Qui veut connaître Darius Milhaud ne doit point le chercher dans la Brebis égarée ; mais qu'il ouvre simplement au hasard un de ses cahiers de mélodies.

Il en existe trois recueils qui, sous une forme accessible à tous, renferment de surprenantes beautés. Ce sont les Poèmes juifs, les Quatre Poèmes de Léo Latil et les Quatre Poèmes de Paul Claudel.

Des Poèmes juifs toutes les pages seraient à citer. Elles sont d'une rare intensité d'expression. Notons le charme délicieux dont s'enveloppe la brûlante ardeur du Chant de la Nourrice, le Chant du Laboureur, avec sa douce plainte du début et sa large conclusion si mordante dans son allure héroïque, l'exquis Chant d'amour et le Chant du Forgeron, d'une si remarquable puissance : il y a là quelque chose de la grandeur du « Chant de la Forge » de Siegfried, mais avec plus de violence, de fureur. Enfin la pénétrante Lamentation qui conclut l'œuvre est d'une ampleur toute classique, avec son accent d'une si particulière nostalgie.

De la tristesse encore, de la tristesse qui ne s'abandonne point, qui ne se perd point en pleurs, qui ne s'éternise point en rêveries, et se convertirait plutôt en révolte dans les Quatre Poèmes de Léo Latil.

Le rêve y tient pourtant sa place, mais le rêve d'un homme ardent et volontaire.

On remarquera dans Ma douleur et sa Compagne l'expression si profonde et si large qui inspire la traduction musicale de ces paroles : « Maintenant, la vaste mer déroule ses vagues lentes et lourdes. »

Le Rossignol a donné à Darius Milhaud, après tant d'autres, l'occasion de redire, mais dans un langage neuf et singulièrement troublant, l'extase d'une jeune âme ouverte à toutes les voix enivrantes du printemps qui s'annonce.

Quant à la Tourterelle, comment n'est-elle pas encore devenue l'une des pièces favorites que, comme les Berceaux de Fauré ou la Chanson triste de Duparc, nos chanteuses inscrivent de préférence à leurs programmes ? Elle a la grâce, la douceur, le charme, la séduction mélodique, tout ce qu'il faut pour plaire à tous les publics.

Les Quatre Poèmes de Paul Claudel sont d'un tout autre sentiment, infiniment plus sévère, plus sombre, plus dur. Il y souffle du vent par rafales. C'est la grande tempête des éléments de la matière et du cœur. Nous sommes secoués, heurtés, rudement malmenés dans l'obscurité d'un mystique désespoir.

Dans ces trois recueils de mélodies éclate à plein le vrai tempérament de Darius Milhaud. Ne cherchons pas en lui l'artiste épris de netteté, de concision, de clarté, de pureté, de noblesse, de style par-dêssus tout ! Classique, Darius Milhaud ne l'est guère ou ne Test que rarement. Il est éloquent sans retenue, sans pudeur. Quoi qu'il veuille, il revient le plus souvent au romantisme, avec toutes ses outrances, ses irrégularités, ses véhémences, ses fantaisies éperdues et ses inégalités. Sa nature généreuse, imprudente, téméraire, se risque volontiers à toutes les aventures. Il n'hésite point à se compromettre par des essais où il voit d'utiles expériences. Il aura tout essayé ! Tant pis si certains de ces essais sont manques. Mais quand par bonheur il réussit, il arrive que ses créations soient de premier ordre et qu'on y sente l'inspiration des maîtres.

Et maintenant, une œuvre tout à fait inconnue du public, ou à peu près : Alissa, suite pour chant et piano d'après la Porte étroite de Gide. Pages extraordinairement troublantes et en même temps d'une pureté de lignes remarquable. Je me demande si Darius Milhaud a jamais rien écrit de plus beau.

Ouvrage longuement médité, dont un premier « état » date de 1913 et qui fut repris trois ou quatre fois pour parvenir à sa forme définitive en 1931. Il ne fut exécuté qu'une ou deux fois à la Sorbonne et deux fois chez moi. C'est une sorte de cycle de mélodies en trois parties dont chacune se compose de plusieurs pièces.

La première partie utilise des sur un poème de s assez divers.

Dans la seconde, il n'y a que des fragments des lettres d'Alissa, et dans la troisième que des fragments de son journal intime.

Cette troisième partie est précédée d'un prélude au piano.

L'œuvre entière, en 1913, comportait une durée d'une heure et quart. C'était trop. Darius Milhaud l'a réduite progressivement. Elle ne dure plus que trente minutes environ. L'auteur craignait que ce ne fût trop encore. Je puis l'assurer du contraire. Cette demi-heure paraît trop courte, tellement l'on est pris par la beauté de cette musique, inspirée d'ailleurs par une prose unique.

Un livre comme la Porte étroite ne se raconte pas. L'héroïque aventure de Jérôme et d'Alissa ne se résume pas. Il faut lire le magnifique sur un poème de d'André Gide.

Vous dirai-je seulement qu'Alissa et Jérôme s'aiment profondément, mais qu'Alissa résiste à cet amour. Pourquoi ? D'abord parce qu'elle sait que Jérôme est également aimé de sa sœur Juliette. Le mariage de Juliette avec un autre que Jérôme et son bonheur apparent ne lui enlèvent pas ses scrupules. Elle a conscience d'avoir fait le malheur de sa sœur bien-aimée. Il lui est donc interdit à elle-même d'être heureuse. Et d'ailleurs, tout amour, sauf de Dieu, est trompeur. Et c'est surtout cela, c'est la passion de la sainteté qui détache Alissa de l'amour et du bonheur humains.

Mais ne suis-je pas trop cartésien ? Est-ce que je ne cède pas trop volontiers au désir de préciser les sentiments qui mènent Alissa ? Je donne peut-être des contours trop nets à des états d'âme qui, dans le roman de Gide, restent très secrets, très enveloppés, et dont le mystère complexe fait tout le charme.

Alissa hésite, du reste, à certains moments, sur ce qu'elle pense et ce qu'elle sent vraiment.

Alissa et Jérôme ont peur de troubler leur amour même par des mots qui l'expriment mal et risquent d'éveiller des sentiments contraires.

Alissa a été frappée par cette parole du Christ qu'elle a entendu commenter par le pasteur au Temple : « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. »

« Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car la porte large et le chemin spacieux mènent à la perdition, et nombreux sont ceux qui y passent; mais étroite est la porte et resserrée la voie qui conduisent à la Vie, et il en est peu qui les trouvent. »

« Il en est peu ! » s'écrie Jérôme, qui a entendu, lui aussi, cette parole. — « Je serai de ceux-là ! » Il avait 14 ans, et il s'impose cette maxime : « Ne me satisfaire à rien qui ne m'eût coûté quelque peine. »

Jérôme est digne d'être aimé d'Alissa. Mais il ne se haussera jamais jusqu'à son degré de renoncement, de sacrifice.

« Crois-moi, dit un jour Alissa à Jérôme, nous ne sommes pas nés pour le bonheur. — Que peut préférer l'âme au bonheur ? réplique Jérôme. — La sainteté », répond Alissa.

Ainsi elle veut l'aimer en Dieu, et en Dieu seulement.

Elle finit une lettre : « Adieu, mon ami. Hic incipit amor Dei. » Elle ajoute cependant : « Ah ! sauras-tu jamais combien je t'aime... Jusqu'à la fin je serai ton Alissa. »

Jérôme éprouve la contagion de cette singulière vertu : « Tout héroïsme, dit-il, en m'éblouissant m'attirait, — car je ne le séparais pas de l'amour. La lettre d'Alissa m'enivra du plus téméraire enthousiasme... Tout sentier, pourvu qu'il montât, me mènerait à la rejoindre. »

L'étrangeté de ce double cas exceptionnel a séduit l'auteur.

« O Seigneur, s'écrie Alissa. Gardez-moi d'un bonheur que je pourrais trop vite atteindre ! Enseignez-moi à différer, à reculer jusqu'à Vous mon bonheur ! »

« Oh ! pouvoir entraîner à la fois nos deux âmes, à force d'amour, au delà de l'amour ! »

A la fin, Alissa voit en elle-même l'obstacle qui sépare Jérôme de Dieu. Alors, elle s'efforce de lui apprendre à ne l'aimer plus.

« ...Et si mon âme aujourd'hui sanglote de le perdre, n'est-ce pas pour que, plus tard, en Vous, je le retrouve ! »

« La route que vous nous enseignez, Seigneur, est une route étroite, — étroite à n'y pouvoir marcher deux de front. »

Épuisée par son effort, elle meurt de son amour et de son sacrifice.

Je ne résiste pas au plaisir de vous citer trois strophes d'un Cantique de Racine qu'Alissa aimait par-dessus tout, autant pour leur beauté poétique que pour le sentiment chrétien qu'elles expriment. Elle les avait recopiées de sa main :

De la sagesse immortelle

La voix tonne et nous instruit,

« Enfants des hommes, dit-elle,

De vos soins quel est le fruit ?

Par quelle erreur, âmes vaines,

Du plus pur sang de vos veines

Achetez-vous si souvent,

Non un pain qui vous repaisse,

Mais une ombre qui vous laisse

Plus affamés que devant ?« Le pain que je vous propose

Sert aux anges d'aliment :

Dieu lui-même le compose

De la fleur de son froment.

C'est ce pain si délectable

Que ne sert point à sa table

Le monde que vous suivez.

Je l'offre à qui veut me suivre.Approchez. Voulez-vous vivre ?

Prenez, mangez et vivez. »...........................................

L'âme heureusement captive

Sous ton joug trouve la paix,

Et s'abreuve d'une eau vive

Qui ne s'épuise jamais.

Chacun peut boire en cette onde ;

Elle invite tout le monde ;

Mais nous courons follement

Chercher des sources bourbeuses

Ou des citernes trompeuses

D'où l'eau fuit à tout moment.

Cette profondeur d'émotion qui nous surprend à la lecture de toutes les pages de la Porte étroite, comme à celle des vers de Racine, on la retrouve dans la musique de Darius Milhaud, alliée à la plus extrême délicatesse. Il y fallait la grandeur, la force et aussi le tact le plus subtil : rien n'y manque de ce qui convient à un art secret et voilé de la pudeur la plus exquise.

Quelquefois le ton s'élève jusqu'à la violence, mais sans jamais manquer cependant de la tenue nécessaire.

L'écriture de Darius Milhaud est particulièrement remarquable : très simple, malgré sa constante polyphonie. Presque pas de polytonalité. Une forme extrêmement pure d'où se dégage une impression d'extraordinaire sûreté dans la perfection continue. Et la qualité de la forme ne fait qu'ajouter à la vertu expressive de l'œuvre qui atteint peut-être son point culminant dans la Prière sur un motif fugué de la troisième partie.

Mme Bathori, accompagnée au piano par l'auteur, donnait à cet admirable poème musical toute la vie intérieure sans laquelle il perd tout son prix.

Devons-nous ajouter qu.'Alissa, ce chef-d'œuvre incomparable, n'a jusqu'à présent trouvé aucun éditeur ?

En 1924, Darius Milhaud composait pour le théâtre, sur un sur un poème de d'Armand Lunel, les Malheurs d'Orphée, qui furent représentés pour la première fois en 1926 à la Monnaie de Bruxelles, où il remportèrent un succès d'enthousiasme, puis à Paris au théâtre Beriza, en 1927.

A Bruxelles, les meilleurs critiques, et les plus modérés, s'étaient dits fort émus par cette musique poignante.

L'impression ne fut pas la même à Paris. Tout au moins les auditeurs de la répétition générale se montrèrent assez réservés. Je me rappelle cependant que Maurice Ravel, dans une loge, manifestait son enthousiasme à haute voix. Témoignage important à noter.

Ne vous laissez pas prendre au titre. Il ne s'agit plus de l'antique légende tant de fois portée à la scène, mais d'un drame moderne, non sans analogie du reste avec l'ancien et qui le rappelle même par mainte allusion.

Drame très simple et qui se réduit à ces quelques faits :

Acte I. — La maison du rebouteur Orphée reste mystérieuse et fermée. Quand il revient de la montagne, c'est pour annoncer au chœur des métiers ses fiançailles avec la bohémienne Eurydice.

Celle-ci, poursuivie par ses parents, doit fuir avec son amant dans la montagne, où les animaux qu'Orphée a soignés protègent leurs amours menacées.

Acte II. — Dans la forêt, près de la source où se réunissent le Renard, le Loup, le Sanglier, l'Ours, Eurydice va mourir. Elle dit adieu à Orphée et aux animaux, ses amis, qui emporteront son corps sur leurs épaules, joignant leurs gémissements à ceux du guérisseur désespéré.

Acte III. — Orphée est revenu dans sa maison et se remet au travail. Mais le chœur des bohémiennes approche. La sœur aînée, la sœur cadette, la sœur jumelle entrent tout à tour, accusant Orphée de la mort d'Eurydice, et elles se jettent enfin sur lui, qui ne se défend pas. Il tombe, les yeux fixés sur l'ombre de celle qu'il aima. Et les bohémiennes reconnaissent trop tard l'amour qui les unissait.

L'action est située dans le Midi de la France, dans la région d'Aix. La pièce est courte. Chaque acte dure vingt minutes. La situation, comme les sentiments, sont à peine indiqués. C'est d'un art schématique qui prendra tout son relief de l'expression musicale.

La musique elle-même n'emploie que des moyens extraordi-nairement simples et n'use que de développements très brefs. C'est rude, c'est dur, c'est âpre, c'est nu.

Il faut s'habituer à un parti pris qui ne nous accorde aucune douceur, aucune flatterie, qui repousse tout lyrisme prolongé, qui s'en tient, à tout point de vue, au strict minimum et tire tout son effet d'une concentration extrême de l'émotion.

C'est là, chez Darius Milhaud, une nouvelle manière, mais on retrouve toujours la même âme ardente et passionnée. Il reste un romantique.

Le procédé du polytonalisme est presque constant, et l'on sait combien il rebute les oreilles peu initiées. C'est ce qui explique en partie les résistances que rencontra cet ouvrage devant le public parisien.

Et pourtant il est d'une bien rare valeur, à la fois par la qualité du goût harmonique qui s'y manifeste et par l'intensité de la passion qui s'y traduit. C'est d'une sensibilité singulièrement originale et forte.

N'y cherchons pas nos petites satisfactions habituelles. Oublions le legs d'un lourd passé, les traditions accumulées qui bouchent nos oreilles à tout cet imprévu. Le poids des siècles nous écrase. Il faut, pour écouter cette musique, se faire une âme et une oreille neuves.

Un orchestre de onze musiciens, et c'est tout. Voilà qui ne couvre pas la parole et le chant.

Et que de combinaisons possibles entre ce petit nombre d'instruments ! Que de sonorités nouvelles, parfois bien curieusement attachantes !

Sur ce point également, le compositeur se restreint à l'essentiel. Ses thèmes sont presque toujours d'une grande simplicité et parfois ils rappellent la chanson populaire. Mais l'harmonie, — ou la désharmonie, — étrange les fait paraître plus compliqués qu'ils ne sont à qui ne les isole point par la pensée.

Darius Milhaud aime la répétition obsédante des mêmes formules d'accompagnement, des mêmes accords ou des mêmes rythmes, sur quoi il bâtit librement son chant.

Les rythmes, toujours très accusés, témoignent rarement d'une certaine recherche. Exceptionnellement, je citerai le cas d'un rythme assez compliqué et pourtant d'une franchise et d'une solidité remarquables (n'est-il point emprunté à la rumba ?) : celui du chœur des métiers qui ouvre la partition : il se compose de 8 temps répartis en 2 groupes de 3 et 1 de 2 :

3 + 3 + 2 = 8

ce qui donne aux 8 croches de la mesure une allure toute différente de celle de l'habituel 4/4 et contrecarre notre attente d'une symétrie facile.

Mais, en général, on ne rencontre pas ces raffinements.

Ce qu'il y a d'étonnant, c'est qu'à ne considérer que les éléments de cet ouvrage, on n'y trouve rien que de très aisé à saisir, et pourtant que de gens se diront incapables de comprendre l'ensemble fait de ces éléments !

C'est trop simple ! trop simple et trop naturel, — naturel en ce sens que cela se rapproche des bruits de la nature et du langage des hommes (ou des animaux) qui ne se conforment pas le plus souvent aux règles de l'harmonie classique6.

Je dis : le langage des hommes. Je m'exprime imparfaitement. Il ne s'agit pas de nos discours abstraits. Il s'agit du langage de la passion dans ce qu'il a de plus libre, de plus voisin du cri, de la plainte, du gémissement, de la caresse des mots plus chantés que parlés, de tout ce qui enlève à notre façon de traduire nos sentiments, — plutôt que notre pensée, — sa sécheresse et sa monotonie.

Darius Milhaud se soucie fort peu de ce qu'on appelle une « déclamation exacte », et son chant n'a aucun rapport avec la parole d'un savant ou d'un philosophe, ni même d'un amoureux qui joue plus la comédie de l'amour qu'il n'en ressent vraiment les effets. C'est la parole profonde, qui vient tout droit du cœur, c'est la parole du poète que nous entendons là. N'y cherchons rien d'analogue à ce que nous sommes capables de dire, l'un ou l'autre d'entre nous, commun des mortels.

J'aime particulièrement dans les Malheurs d'Orphée : le duo d'amour d'Orphée et d'Eurydice, si doux, si enveloppant; le chœur des animaux, si étrangement douloureux dans son ensemble discordant, si vraiment « animal » et plein d'une tendresse pourtant presque humaine ; les dernières paroles d'Eurydice, si doucement émouvantes; le chœur des funérailles, quand les animaux emportent la dépouille d'Eurydice et qu'Orphée les suit silencieusement, longue plainte déchirante qui vous saisit aux moelles et vous fait passer un frisson sur la peau, l'air de la sœur jumelle sur le motif du duo d'amour déjà mentionné, enfin le grand air d'Orphée pleurant la mort d'Eurydice et croyant encore saisir son ombre : il y a dans cette dernière page des accents d'un tragique indicible.

Les Malheurs d'Orphée sont une œuvre d'une beauté saisissante que le public ignore et qu'il aura peut-être quelque peine à pénétrer. Il y viendra.

Darius Milhaud a été bien mieux compris des Belges que des Français. En 1927, à Anvers, il remporta un succès considérable avec ses Euménides, pour lesquelles il avait obtenu le concours de Mme Croiza et de Charles Panzera. Les comptes rendus de la presse sont d'un enthousiasme qui paraîtrait bien étrange à la plupart des Parisiens : le grand nom de Beethoven est évoqué, et l'on n'hésite pas à comparer l'œuvre de Milhaud à la Symphonie avec chœurs !

A Paris, le 16 décembre de la même année, on joue à l'Opéra-Comique le Pauvre Matelot, complainte en trois actes de Jean Cocteau, musique de Darius Milhaud. Les « connaisseurs » écoutent d'un air indifférent et résigné. On ne proteste même plus. On ne fait aucun tapage. On sait d'avance ce que c'est. « Ce n'est rien ! Un peu de bruit. » Pauvres gens !

Ce n'est pas que l'ouvrage me plaise entièrement. J'y fais deux parts bien distinctes, et d'un intérêt bien inégal.

Le livret d'abord. C'est un fait divers, un fait qui s'est produit, dit-on, réellement et dont l'histoire se raconte encore souvent dans les ports : un marin parti pour de lointains voyages et que l'on croyait à jamais disparu revient chez lui, vieilli, méconnaissable. Il ne se nomme point. Il veut éprouver sa femme. Il donne des nouvelles de l'absent, obstinément attendu par la nouvelle Pénélope. Il annonce son arrivée prochaine, l'arrivée d'un malchanceux qui, après s'être enrichi, s'est ruiné. Lui au contraire, soi-disant ami du mari espéré, il a les poches pleines de perles et d'or. La femme et son père tiennent un bar en faillite. La nuit venue, la femme tue ce matelot qu'elle ne reconnaît pas. Elle lui vole son or et ses perles pour enrichir son mari, qu'elle pense maintenant revoir bientôt.

Je n'aime pas ce livret. Il est violent, brutal, sans nuances et sans psychologie. Le délicieux écrivain qu'est Jean Cocteau n'y a pas trouvé l'emploi de ses dons. Son sur un poème de pesant, épais, opaque et monotone, est indigne de lui.

Mais mon goût n'est certainement pas celui du gros public. Ce qui me déplaît si fort lui agréa. Ce drame féroce en raccourci le prend aux entrailles et lui fait écouter une musique qu'il n'aurait sans doute pas, sans cela, supportée.

Cette musique, je l'aime infiniment. Elle a beaucoup de caractère. C'est bien une « complainte en trois actes ». Vous y retrouverez des motifs de chansons populaires, de ces « javas » que les matelots fredonnent d'un air dolent ou que geignent les orgues de Barbarie avec leur singulière tristesse. Ces thèmes sont présentés dans une atmosphère harmonique qui les rend encore plus prenants. Cette musique vous mord et vous déchire. Parfois aussi elle est d'une tendresse et d'un charme qui pénètrent. Et les deux vont ensemble bien souvent, l'accent désespéré avec l'accent câlin et qui caresse.

Je n'ai qu'une objection à présenter. Pourquoi cette orchestration dure, crue, parfois aigre ? C'est évidemment un parti pris, mais qui ne nous satisfait guère. J'aime beaucoup mieux cette partition au piano qu'à l'orchestre. Notamment tous les effets de douceur, de tendresse, de charme, sont à peu près perdus à l'orchestre en raison de l'abus des timbres trop perçants.

La mise en scène, le décor, l'interprétation, tout fut remarquable lors de la première présentation et très supérieur à ce qu'on nous offrit lors de la reprise de l'œuvre en 1938. Notamment Mme Sibille joua et chanta le rôle de la femme du marin avec un art magistral.

Mais laissons le théâtre, laissons de côté Maximilien, ouvrage trop inégal qui contient cependant des pages admirables, comme le duo de l'impératrice Charlotte avec Maximilien. Laissons cette charmante Esther de Carpentras, opéra bouffe en deux actes sur des paroles d'Armand Lunel, qui, avec des procédés analogues à ceux du Pauvre Matelot, fait constamment preuve de cette spontanéité, de cette force et parfois de cette grandeur qui sont la marque des ouvrages de Darius Milhaud.

Arrêtons-nous seulement à considérer cet ouvrage monumental, Christophe Colomb, destiné au théâtre, à un théâtre spécial mélangé de cinéma, mais qui ne fut donné à Paris qu'au concert. C'est un singulier spectacle. Il doit être représenté à la scène par des acteurs vivants, devant une toile de fond où se déroulent des images cinématographiques et avec des chœurs dans la salle. « Le drame, explique Paul Claudel, se passe à moitié chemin entre les spectateurs et une espèce de pensée visible dont les auteurs sont les interprètes. » Cette sorte de « pensée visible », c'est Y écran qui révèle « ce qui se passe dans le cœur et dans la tête des acteurs et fait connaître au public les mystérieux avertissements, venus d'ailleurs, que leur suggère la Destinée ou la Providence ».

La musique ne joue, en somme, ici qu'un rôle de second plan. Elle est un accompagnement à un spectacle extrêmement complexe. On conçoit que la même œuvre exécutée comme un oratorio, au concert, sans le jeu des acteurs et les images du cinéma, avec les chœurs sur l'estrade au lieu d'être dans la salle, perd infiniment de son véritable caractère et de sa puissance d'action sur les esprits et sur les cœurs.

L'audition du dimanche 6 décembre 1936, à la salle Pleyel, devant une salle comble, produisit cependant un effet considérable. Tout de même, l'ouvrage ainsi présenté se trouvait gravement déformé. La musique y prenait une place qu'elle ne devait point avoir. Elle était tout ou presque tout au lieu d'être étroitement subordonnée au spectacle.

Mais de quoi s'agit-il et comment se déroule l'action ? Elle n'est point commode à résumer quand on saura qu'il s'agit d'une série de 27 tableaux.

D'abord passent une procession et deux officiers portant les étendards d'Aragon et de Castille et le Livre de Christophe Colomb dont l'Explicateur ouvre la première page. Une colombe plane au-dessus du livre.

Christophe Colomb entre dans une pauvre auberge, suivi de sa mule : il est chargé de chaînes. Il se met en prière, et les voix de la postérité l'invitent à mourir, à fuir la méchanceté humaine.

Christophe revoit alors en pensée toute sa vie.

D'abord son enfance : un jour, il a apporté à la reine Isabelle, elle-même enfant, une colombe, et la colombe s'est envolée avec, à la patte, l'anneau de la petite reine.

Puis il revoit sa jeunesse, ses premiers voyages, notamment sa rencontre, aux Açores, d'un vieux marin qui lui certifie qu'il y a une terre « au delà de la mer ».

La reine Isabelle, en prière dans son oratoire, entend une voix qui lui dit : « Il y a une terre au delà des mers. L'homme qui la découvrira, c'est celui qui t'a apporté la petite colombe : c'est Christophe Colomb. »

La reine décide d'aider Christophe Colomb. Elle patronne l'expédition. Recrutement des marins. Rires et moqueries.

Cependant, en Amérique, les Dieux de la Mer, irrités de voir leur empire sur le point d'être violé, s'attachent tous à une immense corde au moyen de laquelle ils secouent l'Océan d'un bord à l'autre.

D'autre part, les marins à bord des caravelles se révoltent. Christophe obtient d'eux trois jours de répit, à la condition qu'il leur donne un signe d'espérance. Et justement la colombe vient tournoyer au-dessus des caravelles.

Chant d'action de grâce, mêlé à des chants profanes.

Le bruit se répand en Europe que Christophe a découvert une nouvelle terre « tout en or ». Il trouve autant de marins qu'il veut pour accomplir trois autres voyages.

Mais le roi d'Espagne prend ombrage de la gloire de Christophe. Il consulte trois hommes sages, qui lui conseillent d'« enterrer Colomb ».

Le roi impose aux marins un autre commandant, et Christophe est ramené en Espagne enchaîné au pied du grand mât. La tempête secoue le navire. Chacun pense que, tant que Christophe tiendra le grand mât, le navire sera en sûreté. Le cuisinier conseille à Christophe de lâcher le grand mât. Les marins, épouvantés, supplient Christophe de les sauver. Le nouveau commandant est emporté par une lame de fond et la tempête s'apaise.

Ici se place une scène grandiose et profondément émouvante. La femme de Christophe Colomb, sa mère et d'autres personnages lui apparaissent dans son imagination et lui imposent un douloureux examen de conscience. Sa mère et sa femme lui reprochent de les avoir abandonnées. Le cuisinier lui reproche d'avoir rétabli l'esclavage. Chacun a son mot à dire. A ces interpellations troublantes, Christophe répond comme il peut. Il montre ce que c'est que la pauvre âme torturée d'un grand homme et de quelle lourde redevance se payent les belles actions humaines.

En débarquant en Espagne, Christophe apprend que la reine est morte ayant à son doigt la bague emportée par la colombe et qu'elle avait inscrit son nom sur ses livres. Il aperçoit le cortège funèbre.

Christophe Colomb revient à l'auberge de Valladolid et meurt sur son grabat, prononçant ces authentiques paroles : « Que le Ciel me fasse miséricorde et que la terre pleure sur moi ! »

Alors le Ciel s'entr'ouvre, l'âme d'Isabelle rejoint l'âme de Christophe, et tous deux de compagnie font leur entrée dans le séjour éternel.

Voilà cette belle histoire, ces belles images, mais auxquelles il manque ici toutes les beautés dont sait les parer la magnifique poésie de Paul Claudel.

Pour en soutenir et en fortifier l'impression, Darius Milhaud a écrit une musique d'une inspiration franchement naïve et populaire, comme il convient, et s'adressant aux foules qu'elle atteint directement. A l'audition de la salle Pleyel cette musique semblait écrite en caractères « trop gros », parce qu'elle n'était pas rétablie à sa vraie proportion par le contrepoids de l'action jouée en scène et des images cinématographiques. Et puis Darius Milhaud abuse peut-être des effets de batterie et des registres aigus des voix, qui ne peuvent dès lors se dispenser de « crier ». Mais si j'énonce ces réserves, c'est pour m'en débarrasser au plus vite et en venir au point principal, qui est que l'œuvre de Milhaud est d'une force, d'une puissance auxquelles on ne saurait résister. Il y a là le don d'un très grand musicien qui s'impose par des créations géniales. Il faut noter aussi des effets délicieux de charme et de tendresse, comme dans l'épisode de « la colombe au-dessus de la mer ». N'oublions pas enfin des effets bien émouvants d'intériorité, de méditation recueillie, comme dans la scène de l'examen de conscience. Et ici, comme dans les Choéphores, Darius Milhaud réussit à merveille ces déclamations rythmées, de rythmes mélangés, quand plusieurs personnages ensemble ou les chœurs ont la parole.

Darius Milhaud est né pour l'épopée, et il ne pouvait trouver de meilleur collaborateur dans l'ordre épique que Paul Claudel.

Après Christophe Colomb, de quoi pourrions-nous parler sans déchoir ?

De la Création du Monde, qui est une de ses œuvres capitales. J'aime infiniment mieux cette musique au concert qu'accompagnée du ballet pour lequel elle a été composée. Au moins je puis l'entendre sans être distrait par un spectacle qui n'offrait vraiment guère d'intérêt aux Ballets suédois, en 1923. Je me moque d'ailleurs de la légende négro-africaine qui a inspiré à Cendrars son scénario. La musique de Darius Milhaud se suffit à elle-même, et je suis heureux de n'avoir pas à lui chercher une signification extérieure.

La première page surtout, l'introduction, est une des choses les plus admirables que je connaisse. Comment ses premiers auditeurs ont-ils pu en être étonnés ? C'est de la musique des plus simples et vraiment classique.

Il faudrait dire aussi que, ces dernières années, Darius Milhaud a encore simplifié sa manière, qu'il s'est privé souvent du secours de la polytonalité, comme dans ce charmant ballet Salade, d'une allure si « sage » et en même temps d'un attrait si prenant, et comme dans de nombreuses pièces pour le quatuor vocal, d'une écriture limpide et pure dont il possède le secret.

Terminons par l'indication d'une œuvre magnifique de Darius Milhaud, la Cantate de la Paix, pour chœur a cappella,, d'une largeur et d'une splendeur exceptionnelles. La première audition de cet ouvrage fut donnée en 1938 par les « Petits Chanteurs à la Croix de bois », à l'un des concerts de la « Sérénade ». Et si l'on voulait organiser une audition d'un choix d'œuvres de notre auteur, on ne pourrait souhaiter plus attachante, ni plus vibrante conclusion.

Notes

(1) André Gédalge fut un grand professeur. Il eut pour élèves presque tous les jeunes d'alors, qui lui témoignèrent une admiration et une reconnaissance tout à fait significatives.

(2) Le contrepoint de Schönberg n'est donc pas polytonal, mais atonal.

(3) Milhaud voit le point de départ de la musique polytonale dans le canon à la quinte (tonique-dominante). Il signale un duetto de J.-S. Bach où, pendant six mesures, la partie supérieure est nettement et indiscutablement en ut majeur et la basse en fa mineur. Cf. Courrier musical du Ier février 1923, article intitulé : Polytonalité et atonalité.

(4) On pourrait rattacher cet accord à la fonction de sous-domi-mante. Ce n'est, en effet, que le renversement

de l'accord ![]() :

:

avec altération descendante de la tierce et de la sixte (la bémol, ré bémol).

(5) Le poème est de René Chalupt.

(6) Ne pourrions-nous voir là un écho lointain de la leçon du jazz ?.

À propos - contact | S'abonner au bulletin | Biographies de musiciens | Encyclopédie musicale | Articles et études | La petite bibliothèque | Analyses musicales | Nouveaux livres | Nouveaux disques | Agenda | Petites annonces | Téléchargements | Presse internationale | Colloques & conférences | Collaborations éditoriales | Soutenir musicologie.org.

Musicologie.org, 56 rue de la Fédération, 93100 Montreuil, ☎ 06 06 61 73 41

ISSN 2269-9910.

Dimanche 11 Janvier, 2026