Gautier de Montdorge

Antoine

1701-1768

Né le 17 janvier 1701 à Lyon, mort à Paris, le 24 octobre 1768.

écuyer lyonnais, receveur (maître) de la Chambre aux deniers du roi, auteur dramatique, il est surtout connu pour avoir composé le livret des Fêtes d'Hébé, mis en musique par Jean-Philippe Rameau en 1739. Il. aurait été voisin et ami de La Pouplinière, le mécène de Jean-Philippe Rameau. Il est membre et vétéran de l'Académie de Lyon.

Il fréquente le salon de la marquise de Belvo (Mademoiselle Ducrest, cousine germaine de madame de Genlis), dont il édite les Lettres écrites en 1743 et 1744, par une jeune veuve, au chevalier de Luzeincour.

à la fin de sa vie, son mariage avec la fille adultérine de la marquise de Belvo, adoptée un par couple tiers, fit scandale.

Catalogue des œuvres

- Gautier de Montdorge Antoine (1701-1768), Le triomphe de la paix : pastorale [...] mise en musique par Monsieur Gautier. T. Amaulry, Lyon 1691[environ 40 p.]

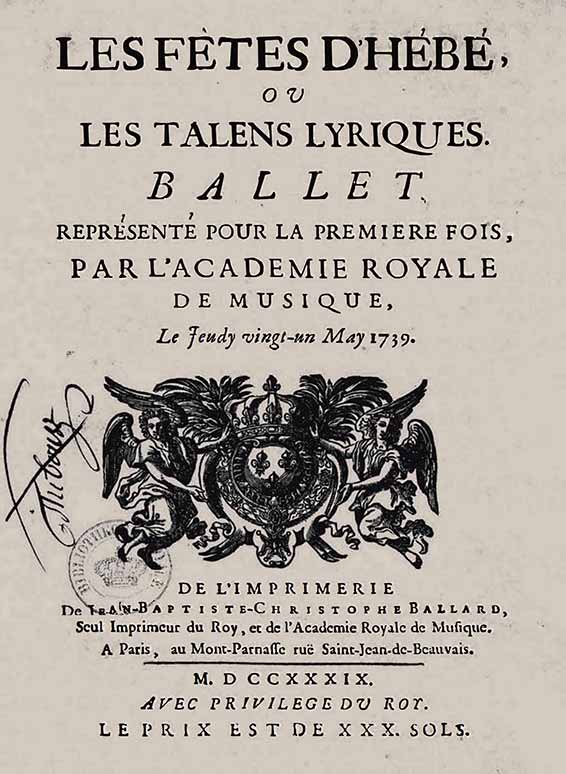

- Gautier de Montdorge Antoine (1701-1768), Les Fêtes d'Hébé, ou les Talens lyriques. Ballet représenté pour la première fois, par l'Académie royale de musique, le jeudy vingt-un may 1739. Jean-Baptiste-Christophe Ballard, Paris 1739 [54 p.] ; Les Fêtes d'Hébé, ou les Talens lyriques. Ballet, représenté par l'Académie royale de musique pour la première fois le jeudy vingt-un may 1739. Et remis au théâtre le jeudi 25 juillet 1747. Nouvelle édition conforme aux réprésentations [...]. Aux dépens de l'Académie, s.l. 1747 [52 p.] ; [...] représenté pour la première fois par l'Académie royale de musique, le jeudi 21 may 1739. Repris le mardi 25 juillet 1747. Et remis au théâtre le mardi 18 may 1756 [...]. Aux dépens de l'Académie, chez la V. Delormel & fils, Paris 1756 [52 p.] ; [...] Et remis au théâtre le mardi 5 juin 1764. Delormel, Paris 1764 [52 p.] ; Les Fêtes d'Hébé, ou les Talens lyriques [Texte imprimé]. Ballet representé pour la première fois, par l'Académie royale de musique de Lyon. En l'année 1740. Aymé Delaroche, Myon 1740 [59 p.]

- Gautier de Montdorge Antoine (1701-1768) et Le Blon Jacob Christoph (1667-1741), L'art d'imprimer les tableaux : traité d'après les écrits, les opérations et les instructions verbales de J.-C. Le Blon. P.-G. Le Mercier, Paris 1756 [180 p.]

- Gautier de Montdorge Antoine (1701-1768), L'Opéra de société, comédie-ballet en un acte représentée pour la première fois par l'Académie royale de musique le vendredi 1er Octobre 1762. Aux dépens de l'Académie, imprimerie de Lormel, Paris1762

- Gautier de Montdorge Antoine (1701-1768), La Musique, seconde entrée du ballet des Talents lyriques. Représentée devant Leurs Majestés, à Versailles le mercredi 22 février 1764. Christophe Ballard, Paris 1764

- Gautier de Montdorge Antoine (1701-1768), La Danse, troisieme entrée du ballet des Talents lyriques. Représentée devant Leurs Majestés, à Versailles le mercredi 18 janvier 1764. Christophe Ballard, Paris 1764 [20 p.] ; s;l; 1753

- Gautier de Montdorge Antoine (1701-1768), Nadir, histoire orientale, roman moral et politique applicable aux mœurs du jour. C. Lefebure, La Haye 1769 [168 p.]

- Fragments composés du prologue des Indes galantes, de l'acte d'Hilas et Zélis, des Caractères de la folie et de l'acte de la Danse, des Talents liriques, représentés par l'Académie royale de musique, le 6 juillet 1770. Aux dépens de l'Académie, imprimerie de Lormel, Paris 1770 [36 p.] [Les paroles des Indes galantes sont de L. Fuzelier, la musique de Rameau ; les paroles d'Hilas et Zélis sont de Voisenon, la musique de M. de Buri ; les paroles des Caractères de la folie sont de C. Duclos, la musique de M. de Buri ; les paroles des Talents liriques sont de Gautier de Montdorge, la musique de Rameau]

Il a publié :

Belvo Marquise de (1728-17..), Quelques Lettres écrites en 1743 et 1744, par une jeune veuve, au chevalier de Luzeincour (par la Mise de Belvo, publiées par A. Gautier de Montdorge.) s.l., 1761 ; 1769

Écrits relatifs à la musique

Gautier de Montdorge Antoine (1701-1768), Réflexions d'un peintre sur l'Opéra. [42 p.]

- F.-G. Merigot, Paris, 1743

- Pierre Gosse, La Haye 1743 (12 exemplaires conservés)

- Localisations : B : Bruxelles, Bibliothèque Royale

F : Besançon, Bibliothèque municipale - Paris, Bibliothèque de l'Arsenal - Paris, Bibliothèque de France - Paris, Bibliothèque de l'Opéra - US : Chicago, Ill. Newberry library - New York, N. Y., Music Division, New York Public Library - Rochester, N.Y., Sibley Music Library, Eastman School of Music - Urbana, Ill., University of Illinois Lirary - Washington, D.C., Music Division, Library of Congress

- Eitner Robert (1832-1905), Biographisch- Bibliographisches Quellen-Lexikon der Musiker und Musikgelehrten. Leipzig 1900-1904 [10 v.]; New York, 1947 [10 v.]; Graz, Aka-demische Druck- u. Verlagsanstalt 1959 [11 v.]

- Gautier de Montdorge. Dans « César : calendrier électronique des spectacles sous l'ancien régime et sous la Révolution»

- Barbier Antoine-Alexandre & Desessarts N. L. M., Nouvelle bibliothèque d'un homme de goût : entièrement refondue, corrigée et augmentée, contenant des jugemens tirés des journaux les plus connus et des critiques les plus estimés, sur les meilleurs ouvrages qui ont paru dans tous les genres, tant en France que chez l'étranger jusqu'à ce jour. A. Bertrand, Paris 1817, (2) p. 160-162

- Mémoires inédits de Madame la comtesse de Genlis, sur le dix-huitième siècle et la révolution françoise depuis 1756 jusqu'à nos jours. Paris 1825, p. 95-96

- Bachaumont Louis Petit de (1690-1771), Mémoires secrets pour servir à l'histoire de la republique des lettres en France : depuis MDCCLXII jusqu'à nos jours; ou, Journal d'un observateur . A. Delahays, Paris 1859, p. 304 (29)

Bibliographie

Documents

Cabinet des Fées ou Collection choisie des Contes des Fées, (t.37), Paris 1786, p. 206-209

Maître de la Chambre aux deniers du Roi, Né à Lyon en 1707, Montdorge cultiva les lettres par goût et sans autre prétention que celle que peut y mettre un homme riche, aimable et jeté dans la bonne société, qui écrivait facilement et agréablement. Sa poésie manquoit peut-être de caractère & d'énergie ; mais livré au genre lyrique, il crut que pour imiter Quinault , il suffisait d'être doux & tendre comme son modèle dans son opéra intitulé : les Talens lyriques, dut à la musique de Rameau & à Mademoiselle Camargo la moitié de ses fuccès et cette célèbre danseuse montra dans cet œuvre une nouveauté piquante : elle chanta & dansa avec un égal succès. Elle prouva qu'elle savoit réunir de jolis dons , la justesse de la voix , aux talens supérieurs pour la danse. Il est cependant vrai que le sujet étoit bien choisi, & que les détails répondent souvent au sujet.

M. de Montdorge est le premier auteur lyrique qui se foit affranchi dans la composition des caractères de ses personnages de la manière de Quinault. L'acte de Tyrtée ne roule point sur des lieux communs de morale lubrique. La harangue de ce libérateur des Spartiates est du ton le plus noble & c'est une harangue militaire. On a su gré à M. de Montdorge de cette innovation, qui a été heureusement imitée dans la fuite. M. Philidor a été le premier musicien qui ait demandé aux auteurs lyriques de la force, des caractères et des scènes. On a vu de quelle manière il a traité le sujet dUErnelinde. M. de Montdorge fut critiqué et même chansonné ; on se fouvient encore de ce couplet qui commence ainsi :

Garguille Gauthier

Laiss là vos talens lyriques.

L'Opéra de Société dont il est l'auteur, n'eut aucun fuccès, et il renonça à l'Opéra.

Il a publié les ouvrages suivans : Réflexions d'un Peintre sur l'Opéra ; L'art d' imprimer les Tableaux en trois couleurs ; Les Lettres d'une jeune Veuve au Chevalier de Luzincourt qu'on attribue à une autre plume. Un conte oriental intitulé : Nadir. Ce conte est facilement écrit, la fable n'est point compliquée : ce sont deux jeunes amans qui ne peuvent être unis, que quand le Peuple l'aura desiré unanimement, ce suffrage n'est pas long-temps attendu.

Il est l'auteur d'un conte intitulé : l'Île de Paphos [un « Voyage à Paphos » est publié dans le Mercure de France de décembre 1727, p. 2849-2886, il est attribué avec des doutes à Montesquieu ; il y a aussi le ballet de Mondonville, « Les fêtes de Paphos », sur un livret de la Bruère, Collet de Messine, Fusée de Voisenon, en 1758]

Il n'a point fait imprimer les ouvrages de société qu'il avait dans son porte- feuille, et qu'il lisait en comité à ses amis ou dans les petits soupers. Une de ses plus estimables qualités fut la protection décidée qu'il accordait aux artisles, aux musiciens, aux poètes. Il savait faire un usage honorable de sa fortune. Il n'a tenu qu'à lui de se faire un nom célèbre dans la carrière des lettres. Il avait de l'esprit, de la facilité, des connaissances, il ne lui a manqué que le travail, il mourut le 24 octobre 1764.

Mémoires inédits de Madame la comtesse de Genlis, sur le dix-huitième siècle et la révolution françoise depuis 1756 jusqu'à nos jours. Paris 1825, p. 95-96

Je voyais aussi chez madame de Belleveaux [Marquise de Belvo (1728-17..), un financier homme de lettres ; M. de Mondorge qui avait alors au moins quarante-six ou quarante-sept ans, et qui, dix ou douze ans après épousa l'aînée de mes cousines. M. de Mondorge avait de l'esprit, de l'agrément, et une grande douceur. Il faisait des chansons et des opéra. Le poëme de l'opéra intitulé les Talens lyriques est de lui. On me faisait chanter toutes ses chansons. Je n'ai jamais oublié celle-ci , qui n'a point été imprimée.

-

D'Hébé vous avez la jeunesse

Et les appas,

Dans les yeux certaine finesse

Qu'elle n'a pas.

Si la belle eût joint voire grâce

A sa beauté,

Jamais Ganymède à sa place

Ne fût monté.1

Comme elle remplissez mon verre ;

Et j'aime mieux

Avec vous boire sur la terre

Que d'être aux cieux.

Versez, versez toujours de même

Recommencez.

Ah! s'il faut boire autant que j'aime,

Versez, versez.

M. de Mondorge avait une très-jolie conversation, remplie de traits piquans et d'anecdotes ; il avait un excellent ton, c'est le premier homme qui m'ait donné l'idée d'une conversation véritablement agréable. Je ne me lassais point de l'écouter. J'écrivais sans cesse, avec ma grosse vilaine écriture, des lettres énormes à la nièce d'un curé de Bourbon-Lancy : ma tante un jour en montra une de seize pages à M. de Mondorge, qui fit de cette lettre les éloges les plus exagérés. Il m'exhorta beaucoup à lire et à écrire, et me fit des prédictions très-flatteuses. Ce fut mon premier encouragement en ce genre. Les vers de M. de Mondorge me donnèrent l'envie d'en faire, j'en sentais parfaitement la mesure ; et la comédie et la tragédie, que j'avais tant jouées, m'avaient donné, dès ma première enfance, beaucoup de goût pour la poésie. Ma mère avait une femme de chambre qui s'appelait Victoire l'un de mes noms de baptême était celui de Félicité : ces deux noms joints a celui de mademoiselle de Mars, me donnèrent l'idée de ma première composition poétique; je fis là dessus les vers suivans :

-

Félicité , Mars et Victoire

Se trouvent rassemblés chez nous.

Est-il rien de plus grand , est-il rien de plus doux

Que de fixer chez soi le bonheur et la gloire?

M. de Mondorge, en pensant à mon âge (je venais d'avoir douze ans), fut dans un enchantement inexprimable de ces vers; il les écrivit, les montra a tout le monde, et peu de jours après, il me fit présent des Poésies sacrées et des Odes de J.-B. Rousseau, magnifiquement reliées en maroquin rouge. Six mois après, je savais paifaitement bien tous ces beaux vers, j'avais toujours dans ma poche un de ces petits volumes.

1. On sait que, dans la mythologie, Hébé encourut la disgrâce des dieux, parce qu'elle eut la maladresse de faire une chute en servant le nectar.

Barbier Antoine-Alexandre & Desessarts N. L. M., Nouvelle bibliothèque d'un homme de goût : entièrement refondue, corrigée et augmentée, contenant des jugemens tirés des journaux les plus connus et des critiques les plus estimés, sur les meilleurs ouvrages qui ont paru dans tous les genres, tant en France que chez l'étranger jusqu'à ce jour. A. Bertrand, Paris 1817, (2) p. 190-162

On doit le compter parmi le petit nombre d'hommes favorisés de la fortune, qui ont cultivé les lettres avec quelque succès. Peut-être decroit-on plutôt le ranger parmi les amateurs, que parmi les auteurs, quoiqu'il ait donné quelques ouvrages. Lorsqu'il composa les Fêtes d'Hébé, plus connues sous le nom des Talens lyriques, il eut le bonheur de rencontrer pour musicien le grand Rameau ; et quoique ses paroles n'eussent ni toutes les grâces de Quinault, ni toute la finesse de la Motte, elles fournissoient un assez bveau canevas au génie du musicien.Avec un homme tel que Rameau, il n'étoit guère possible qu'un ouvrage, même médiocre, n'eût qu'un médiocre succès. Les fêtes d'Hébé furent assez bien reçues : on ne sauroit nier qu'elles ne méritassent, à certains égards, le succès qu'elles obtinrent. Le sujet étoit heureusement choisi ; et l'on trouve, de temps en temps, quelques détails dignes du sujet. Ce qu'il faut remarquer, surtout, c'est que cet opéra est un des premiers, où l'on, ait essayé de venger cette espèce de poëme du reproche de foiblesse, que les bons juges lui ont fait souvent, avec quelque raison. L'aste de Tyrtée ne roule point sur ces lieux communs de morale lubrique, réchauffés pas les sons de Lully, et censurés par le sage Desoréaux. La harangue de ce libérateur des Spartiates, est du ton le plu snoble ; c'est vraiment une harangue militaire.

Bachaumont Louis Petit de, Mémoires secrets pour servir à l'histoire de la republique des lettres en France : depuis MDCCLXII jusqu'à nos jours; ou, Journal d'un observateur . A. Delahays, Paris 1859, p. 304 (29)

M. Gauthier de Mont-d'Orge, trésorier de la Chambre aux deniers, vient de mourir des suites d'une apoplexie dont il avait été frappé il y a quelques années, et dont il ne s'était jamais bien relevé. C'était un financier, qui, dans son temps, avait eu des prétentions au bel esprit. On connaît de lui, entre autres choses, le ballet des Talents lyriques et l'Acte de société, deux ouvrages dont le premier surtout a eu beaucoup de succès à l'Opéra, moins sans doute par les paroles de cet auteur, que par la musique de l'immortel Rameau. Dans le répit que lui a laissé sa maladie, il avait épousé une certaine chanoinesse, bâtarde adultérine de M. d'étioles et de madame de Belvaux, mais qui, par un raffinement de la corruption de nos mœurs, avait trouvé un père et une mère adoptifs. Un gentilhomme pauvre avait eu la bassesse de la reconnaître pour sa fille, et une demoiselle, en s'accouplant à cet homme vil, avait eu l'infamie de la reconnaître aussi comme procréée avant le mariage. Au reste, la jeune personne ne paraît point avoir hérité de tout ce déshonneur, et s'est montrée digne d'une naissance plus illustre. Quoiqu'elle n'ait goûté aucun agrément dans l'hymen de M. de Mont-d'Orge, absolument paralysé sur tous ses sens, elle s'est conduite envers lui avec toute la noblesse, toute la reconnaissance qu'il avait plus de droit que de raison d'en attendre. Elle ne l'a point quitté dans toutes ses infirmités; elle ne s'est montrée nulle part, n'a participé à aucun plaisir, et, dans la plus grande jeunesse, s'est comportée avec toute la prudence de la femme la plus raisonnable. Elle est à même de recueillir aujourd'hui les fruits de sa sagesse par plus de cent mille livres de rentes, dont elle se trouve avoir l'usufruit.

Meister Jacques-Henri, Taschereau Jules-Antoine, Chaudé A., Correspondance littéraire, philosophique et critique de Grimm et de Diderot, depuis 1753 jusqu'en 1790. Furne 1829

On vient d'imprimer des Lettres au chevalier de Luztincour, par une jeune veuve, brochure in-8° de deux cent quatre-vingt-huit pages. On prétend, dans la préface, que ces Lettres ont eté trouvées dans le portefeuille d'un chevalier de Malte ; elles sont ici au nombre de cinquante-trois. M. Gautier de Montdorge, qui est mort assez vieux, dans le courant de l'année dernière, les fit imprimer pour la première fois en 1760 ; mais il n'en fit tirer qu'une centaine d'exemplaires qu'il distribua à ses amis. Ces Lettres passèrent donc pour être de lui, et eurent de la réputation, parce que peu de personnes les avaient vues, et que les amis les vantaient beaucoup. Marmontel, par exemple, nous disait souvent qu'elles étaient un modèle de style dont il s'était toujours proposé d'approcher dans ses contes, mais qu'il n'avait pu atteindre. Cependant, à voir M. de Montdorge dans le monde, on ne l'aurait pas jugé propre à composer des lettres d'amour au nom d'une jeune femme de Paris. Ce Montdorge était maître de la chambre aux deniers du roi. Il est l'auteur des paroles des Talens lyriques, opéra que Rameau fit réussir par ses gavottes et ses rigodons. On dit que M. Montdtorge avait une sorte d'esprit, mais je ne l'ai connu que lourd et apoplectique. Il passe pour constant que les Lettres d'une jeune veuve ne sont pas de lui, qu'elles ne sont pas composées, mais qu'elles ont été écrites véritablement. Marmontel, qui me paraît au fait de l'historique de ces Lettres, m'a assuré qu'elles étaient de madame de Belvo, femme de Moulins en Bourbonnais, qui vit encore, et qui a assez fait parler d'elle en son temps. Elle vécut long-temps publiquement avec M. Le Normant, mari de madame de Pompadour, en eut deux filles qu'on avait fait recevoir à force d'argent chanoinesses dans je ne sais quel chapitre, et qui se promenaient il y a une quinzaine d'années tous les soirs aux Tuileries avec leur mère et parées de leur cordon. Un pauvre gentilhomme de province ayant conclu un pauvre mariage, on lui proposa une somme d'argent à condition de reconnaître ces deux filles pour siennes; elles ne lui appartenaient pas plus qu'à la femme qu'il épousait, mais il ne trouva aucun inconvénient à leur accorder son nom moyennant de l'argent. Montdorge, qui était riche, épousa sur ses vieux jours une de ces filles dont il connaissait bien l'origine; c'était sa seconde femme, elle lui a survécu, et l'on assure que les héritiers de Montdorge vont attaquer son contrat de mariage en justice, et entreprendre de lui prouver qu'elle n'est pas fille du gentilhomme dont elle a pris le nom dans son contrat de mariage, que, par conséquent, son mariage est nul, et qu'elle ne peut jouir des avantages que son mari lui a fails par contrat de mariage parce qu'il est évident, diront-ils, qu'il a cru épouser la fille de ce gentilhomme, et qu'il a épousé effectivement tout une autre personne ( i ). Si ce procès s'engage, nous aurons des mémoires qui occuperont le public par la singularité de la question. Quant aux Lettres de la jeune veuve que l'enchanteur Merlin vient de réimprimer et de vendre sur leur réputation, elles n'ont pas eu le succès que M. Marmontel nous avait annoncé ; il s'en faut bien qu'on les ait regardées comme un modèle. Elles sont écrites avec légèreté, avec facilité et avec agrément; mais il y a peu de correction, peu d'intérêt, et beaucoup de choses de mauvais goût et de mauvais ton. Les citations d'ailleurs de madame de Sévigné et les anecdotes rapportées de quelques personnes célèbres ne sont pas assez naturellement amenées. L'éditeur craint qu'on ne trouve que la jeune veuve aime avec trop de transport; il peut être tranquille, il n'y a pas l'ombre de passion dans ces Lettres. C'est du commérage, du cailletage tout pur; commérage assez agréable, si vous voulez, mais ce n'est que cela. Il s'écrit tous les matins à Paris six cents lettres qui valent mieux que cela, et il n'y a point d'homme, pour peu qu'il ait vécu avec des femmes, qui n'en ait d'aussi agréables dans son porte-feuille de galanterie.

(i) Ce roman publié par de Montdorge (Londres, 1769, in-8°) est de la marquise de Belvo (mademoiselle Ducrest, cousine germaine de madame de Genlis.) Tout ce que, Grimm dit de madame de Belvo est absolument faux ; on pourrait l'appliquer à madame Ducrest de Saint-Aubin, mère de madame de Genlis, qui a vécu long-temps avec M. Le Normant. Grimm a été sans doute induit en erreur par des on dit de société. Comme à un très-bon cœur madame de Belvo unissait un esprit très-épigrammatiqne, il a dû se trouver des gens fort aises de lui donner un ridicule ou quelque chose de pis.

Journal de médecine, de chirurgie et de pharmacie (28). Didot le jeune 1768, p. 542

M. Gaultier de Mondorge, Trésorier de la chambre aux deniers, a été attaqué d'une apoplexie, avec paralysie dans la gorge ; ce qui le mettait dans le cas de ne pouvoir rien avale r: MM. Vernage, Bouvart et Portier de la Houssinière, Médecins consultans, après avoir épuisé tous les secours de l'ast, et se voyant réduits à ne l'alimenter que par des lavemens, désespéraient entièrement de son état : on s'est heureusement rappellé que M. de Bauve, Maître en chirurgie, avait imaginé un instrument par le moyen duquel on peut introduire ans l'ésophage tout aliment et médicament liquide. M. Portier, par zèle pour le malade, se transporta chez M. de Bauve ; et après s'être assuré, par l'essai qu'il a fouffert de cet instrument sur lui-même, que la célérité de l'opération ne devait pas faire appréhender qu'elle excitât aucune nausée, il l'engagea à venir chez M. de Mondorge pour en faire usage. M. de Bauve a opéré en présence de MM. Bouvart et Portier ; les injections ont été réitérées journellement, et toujours avec le même fuccès ; ce qui permet au moins d'espérer que l'on pourra prolonger les jours du malade.

Carré Henri, La noblesse de France et l'opinion publique au XVIIIe siècle : (Notes sur plusieurs parlementaires et notables comtois, Arçon, Bauffremond, Ballard [...]. Champion, Paris 1920 [650 p.], p 47

Les relations de Mme de Belvo, qui est « d'épée », et celles du comte de Genlis, son neveu, ou plutôt de la comtesse de Genlis, offrent autant de variété que celles des Du fort. Mme de Belvo a pour amis le comte de Chabot, le duc de Coigny, les marquis de Lusignan, d'Estrehan, de Clermont, mais elle est sur pied d'intimité particulière avec le financier Lenormand, mari abandonné de Mme de Pompadour, et elle passe l'été chez lui, à Etiolles, en 1753. Elle fréquente la vieille maréchale de Villars, et est reçue chez M. et Mme de Jouy, qui sont de « robe », chez le fermier général de La Popelinière, chez la veuve du traitant Thoinard ; elle donne sa fille à un homme de finance, Mondorge.

Jean-Marc Warszawski

Novembre 1995 - 28 juille 2009

Révision de la page 23 octobre 2017

© Musicologie.org.

À propos - contact | S'abonner au bulletin | Biographies de musiciens | Encyclopédie musicale | Articles et études | La petite bibliothèque | Analyses musicales | Nouveaux livres | Nouveaux disques | Agenda | Petites annonces | Téléchargements | Presse internationale | Colloques & conférences | Collaborations éditoriales | Soutenir musicologie.org.

À propos - contact | S'abonner au bulletin | Biographies de musiciens | Encyclopédie musicale | Articles et études | La petite bibliothèque | Analyses musicales | Nouveaux livres | Nouveaux disques | Agenda | Petites annonces | Téléchargements | Presse internationale | Colloques & conférences | Collaborations éditoriales | Soutenir musicologie.org.

Musicologie.org,56 rue de la Fédération, 93100 Montreuil. ☎ 06 06 61 73 41.

ISSN 2269-9910.

Jeudi 4 Décembre, 2025