Gand, Opera Ballet Vlaanderen, 23 septembre 2025 —— Alfred Caron

Un Parsifal mystique dopé à l’« intelligence artificielle »

Gand, Opera Ballet Vlaanderen, Parsifal. Photographie © OBV/Annemie Augustijns.

Gand, Opera Ballet Vlaanderen, Parsifal. Photographie © OBV/Annemie Augustijns.

La nouvelle production de Parsifal de l’Opéra Ballet des Flandres rompt avec le souvenir de celle qui l’avait précédée en 2013 (reprise en 2018), où Tatiana Gurbaca portait un regard « critique » et féministe sur l’idéologie du livret. À l’opposé exact d’une telle démarche, Susanne Kennedy dit avoir voulu plonger au cœur de la spiritualité de l’œuvre. Sa mise en scène fait traverser au spectateur les différentes couches signifiantes que Wagner a superposées dans son « festival sacré scénique » (Bühnenweihfestspiel, en allemand), une appellation qu’elle a voulu prendre au pied de la lettre.

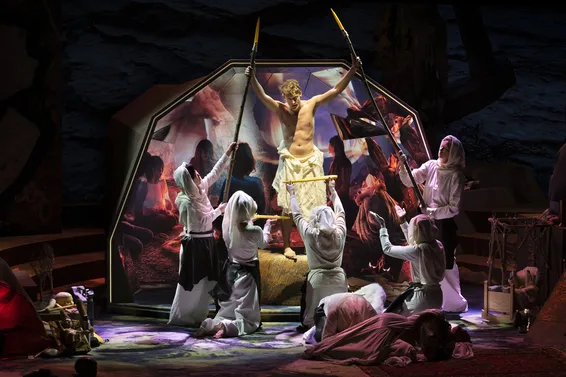

C’est une lecture à plusieurs degrés où la dimension rituelle prédomine, mais qui n’exclut pas des éléments psychanalytiques, tel le rapport à la mère, et où l’initiation de Parsifal est tout à la fois la découverte de la compassion et une sorte de passage à l’âge adulte. Elle est largement basée sur le travail vidéo de son collaborateur, Markus Selg. Sa scénographie virtuelle où les paysages réels ou mentaux (dominés par la flamme rouge omniprésente du sang divin) se succèdent et se transforment sans solution de continuité plonge au premier acte le spectateur dans un flot d’images ininterrompu. Généré avec l’aide de l’IA, cet « habillage » inscrit l’opéra de Wagner dans une esthétique entre jeu vidéo et cinéma d’animation dont se dégage un sentiment d’étrangeté.

Gand, Opera Ballet Vlaanderen, Parsifal. Photographie © OBV/Annemie Augustijns.

Gand, Opera Ballet Vlaanderen, Parsifal. Photographie © OBV/Annemie Augustijns.

Au centre de son dispositif, elle a placé une sorte de grotte, lieu mental que ne quittera jamais le protagoniste et où des projections kaléidoscopiques semblent le reflet de son itinéraire intérieur. Profitant de l’allure juvénile du ténor, elle en fait une sorte d’adolescent en chemise, un « fol » tout droit sorti d’un conte du Moyen-âge, mais aussi un enfant dénué, égaré dans sa propre psyché. Les autres personnages paraissent beaucoup plus conventionnels et l’esthétique des costumes, les accessoires, les quelques éléments scéniques « concrets » mélangent l’iconographie religieuse traditionnelle (le crâne sur le rocher auquel manque la Croix) et l’héroic fantasy, pour un résultat qui flirte souvent avec le kitsch. Le dernier tableau, le couronnement et l’apothéose de Parsifal, est un sommet du genre. Le deuxième acte est sans doute le plus intéressant, par la cohérence qu’il installe entre le jeu des images, nettement plus sobre avec cette forêt en feu à l’arrière-plan, et l’action elle-même. Dans le duo avec Kundry, Parsifal en se dépouillant de sa chemise, devient une figure proprement christique, mais en le verra aussi en position de lotus comme un possible Bodhisattva. On regrette toutefois une certaine trivialité dans la réalisation de la première scène du Graal, dans la gestique platement répétitive des comparses et un statisme généralisé, même dans la scène des Filles-Fleurs que ne compense pas tout à fait la richesse de la création vidéo.

Gand, Opera Ballet Vlaanderen, Parsifal. Photographie © OBV/Annemie Augustijns.

Gand, Opera Ballet Vlaanderen, Parsifal. Photographie © OBV/Annemie Augustijns.

Dans le rôle-titre, Christophe Sokolowski colle parfaitement à la conception de son personnage (ou est-ce l’inverse ?). La voix pourra gagner en largeur et le registre grave peu sonore dénonce ses origines de ténor lyrique, mais son engagement et sa vaillance compensent largement ce petit déficit. La Kundry de Dshamilja Kaiser paraît un peu limitée dans l’aigu, mais elle fait preuve d’une belle musicalité dès que le rôle passe du côté des moyens de son beau mezzo central. Du côté des voix graves, le Gurnemanz d’Albert Dohmen, plus baryton que basse, manque un peu d’ampleur, mais se révèle un excellent diseur, donnant à ses deux longs monologues tout le relief souhaitable. Le Klingsor de Werner van Mechelen lui est peut-être un peu trop proche en termes de timbre et on lui souhaiterait un supplément de noirceur et de tranchant. L’Amfortas de Kartal Karagedik, avec son baryton large et puissant, parait plus révolté que souffrant, mais il donne une dimension exceptionnelle à ses deux grandes scènes.

La seconde cérémonie du Graal, où se rencontre la splendeur de l’orchestre, l’harmonie des chœurs, traduite visuellement par un effet de fuite en avant qui n’est pas sans rappeler la séquence ; « Au delà de l’infini » de 2001 ; l’Odyssée de l’espace, marque l’aboutissement de la direction d’Alejo Perez. D’abord plutôt sans magie dans le premier prélude, elle gagne en intensité et en splendeur au fil de la soirée. Les petits rôles, l’ensemble des filles-fleurs, et les deux chœurs (adulte et enfants) remarquablement préparés, sont à la hauteur de l’enjeu et apportent à ce spectacle si particulier une remarquable contribution.

Prochaines représentations : Gand (26 et 28 septembre, 1er octobre) ; Anvers (11, 14, 16, 19 et 22 octobre)

23 septembre 2025

© musicologie.org

À propos - contact |

S'abonner au bulletin

| Biographies de musiciens | Encyclopédie musicale | Articles et études | La petite bibliothèque | Analyses musicales | Nouveaux livres | Nouveaux disques | Agenda | Petites annonces | Téléchargements | Presse internationale | Colloques & conférences | Collaborations éditoriales | Soutenir musicologie.org.

À propos - contact |

S'abonner au bulletin

| Biographies de musiciens | Encyclopédie musicale | Articles et études | La petite bibliothèque | Analyses musicales | Nouveaux livres | Nouveaux disques | Agenda | Petites annonces | Téléchargements | Presse internationale | Colloques & conférences | Collaborations éditoriales | Soutenir musicologie.org.

Musicologie.org, 56 rue de la Fédération, 93100 Montreuil, ☎ 06 06 61 73 41.

ISSN 2269-9910.

Samedi 27 Septembre, 2025 0:20