Sexe et opéra (XIX. 3) : La Périchole

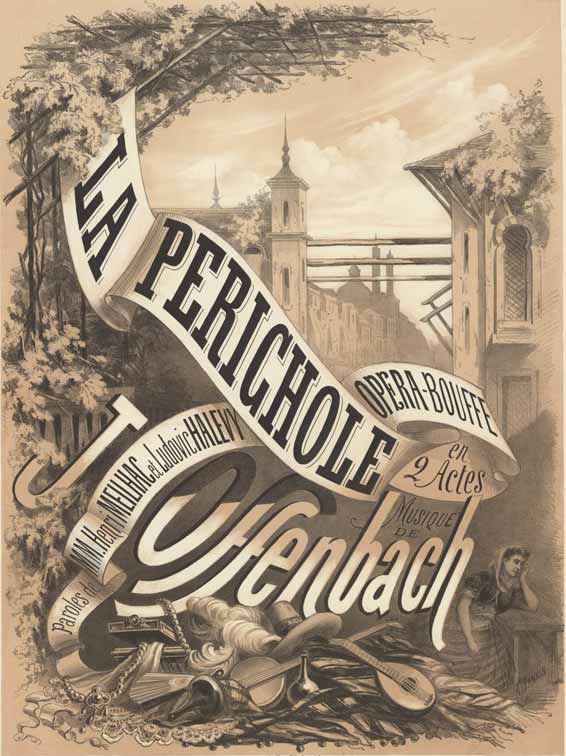

Affiche de Georges Jannin, 1868.

Affiche de Georges Jannin, 1868.

Musique de Jacques Offenbach, sur un livret d'Henri Meilhac et Ludovic Halévy, d’après Le carrosse du Saint-Sacrément de Prosper Mérimée, créée le 6 octobre 1868, Paris, Théâtre des Variétés.

La Périchole et son amoureux Piquillo, chanteurs des rues, crèvent la dalle. Tant et si bien qu’elle décide de le quitter. Elle accepte alors avec joie les avances du vice-roi ; mais pour sauver les apparences, avant d’être présentée à la cour vice-royale elle doit se marier. La Périchole est donc mariée sur le champ au premier venu, un type qui, ivre mort, accepte ce mariage blanc. Puis l’un et l’autre sont emportés séparément vers le palais vice-royal. Or, ce quidam ivre mort qui a accepté le mariage n’est autre que Piquillo qui en se réveillant après la cuite, découvre avec dépit qu’il a épousé la Périchole, mais que celle-ci est destinée au vice-roi. Il se révolte, il est envoyé dans les cachots. La Périchole, qui l’aime toujours l’y rejoint. Le vice-roi, jaloux, les rejoint aussi. Il y sera ligoté par les amoureux qui peuvent ainsi prendre la fuite. Mais, recherchés de part et d’autre, ils finiront par se livrer d’eux-mêmes au vice-roi qui, ému devant un tel geste, pardonne et les comble de cadeaux.

Jacques Offenbach, La Périchole, acte 1, « Complainte de l'Espagnol et de la jeune Indienne », José Carreras (Pequillo), Teresa Berganza (La Périchole), Orchestre du Capitole de Toulouse, sous la direction de Michel Plasson, 1982.Jacques Offenbach, La Périchole, acte 1, « Couplets de la lettre : Ô mon cher amant, je te jure », Aude Extrémo, Les Musiciens du Louvre, sous la direcion de Marc Minkowski.

À l’heure d’évoquer La favorite (Donizetti/Royer, Vaëz et Scribe), il est bon d’évoquer la parodie que cet opéra suscitera chez Offenbach presque trois décennies plus tard : La Périchole. Basée aussi sur des personnages historiques, cette opérette présente une situation essentiellement similaire à celle de La favorite : une femme, un mari trompé, un amant royal ou vice-royal et des courtisans méprisants (pour la particella des courtisans, Offenbach cite très exactement l’œuvre de Donizetti). Mais alors que dans La favorite cela suscitait l’effroi de l’assemblée et les remords de la protagoniste, la seule chose que la protagoniste de La Périchole déplore est que son mari ne soit pas plus « compréhensif », et ses couplets « Mon dieu, mon dieu, que les hommes sont bêtes » recueillent toujours la sympathie du public. Certes, faut-il imaginer que le public masculin pensait à la femme d’un autre… Tout de même, la situation ne provoque pas des pleurs, mais des sourires, voire des rires, car livret et musique sont cocasses.

Jacques Offenbach, La Périchole, acte 2, Ah ! que les hommes sont bête ! Frederica von Stade, Scottish Chamber Orchestra, sous la directon d' Antonio De Almeida.Jacques Offenbach, La Périchole, acte 2, finale, La Périchole (Régine Crespin), Piquillo (Alain Vanzo), Don Andrès de Ribeira (Jules Bastin), Chœurs de l’Opéra du Rhin, Orchestre Philharmonique de Strasbourg, sous la direcion d'Alain Lombard, Strasbourg, 1976.

La périchole,

Le marquis de Tarapote, chambellan du vice-roi (Charles Blondelet,; créateur du rôle), dessin de Jules-Renard Draner, 1868.

La périchole,

Le marquis de Tarapote, chambellan du vice-roi (Charles Blondelet,; créateur du rôle), dessin de Jules-Renard Draner, 1868.

Symbole de l’évolution des mœurs ? Certes, surtout à Paris, à l’époque capitale européenne des plaisirs. À Paris, en 1840, Donizetti, Royer, Vaëz et Scribe osent mettre une pécheresse au centre de leur œuvre avec La favorite. Encore à Paris, en 1856, dans leur Manon Lescaut, Auber et Scribe présentent une femme qui ne dirait pas non à échanger ses faveurs contre une permission pour son amoureux (duo de Manon et du Marquis d’Hérigny). Toujours à Paris, en 1868, Offenbach, Meilhac et Halévy vont plus loin en présentant avec La Périchole une femme qui serait volontiers maîtresse d’un grand seigneur si son mari n’était un chouailla trop encombrant. Tout est prêt pour que la Manon de Massenet, Meilhac et Gille, en effet, tombe dans les bras du riche protecteur en 1884. Mais en 1853, Verdi et Piave, pourtant italiens, avec en son temps, la très scandaleuse Traviata (basée il est vrai sur l’œuvre du parisien Alexandre Dumas fils) ont déjà pris une longueur d’avance.

20 août 2025

[suite] [sexe et opéra : index]

À propos - contact |

S'abonner au bulletin

| Biographies de musiciens | Encyclopédie musicale | Articles et études | La petite bibliothèque | Analyses musicales | Nouveaux livres | Nouveaux disques | Agenda | Petites annonces | Téléchargements | Presse internationale| Colloques & conférences | Collaborations éditoriales | Soutenir musicologie.org.

À propos - contact |

S'abonner au bulletin

| Biographies de musiciens | Encyclopédie musicale | Articles et études | La petite bibliothèque | Analyses musicales | Nouveaux livres | Nouveaux disques | Agenda | Petites annonces | Téléchargements | Presse internationale| Colloques & conférences | Collaborations éditoriales | Soutenir musicologie.org.

Musicologie.org, 56 rue de la Fédération, 93100 Montreuil. ☎ 06 06 61 73 41.

ISSN 2269-9910.

Mercredi 20 Août, 2025 2:23