Jean-Marc Warszawski, 2025

Le trio François « Movézom » Malandrin en plein Baroque jazz

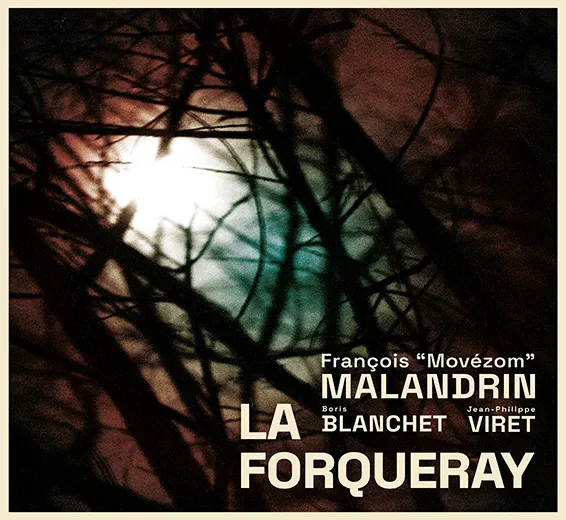

La Forqueray, François « Movézom » Malandrin (batterie), Jean-Philppe Viret (contrebasse), Boris Blanchet (saxophone), 10 pièces inspirées du Livre pour viole (1747) d'Antoine Forqueray. La troisième voix 2025.

Enrgistré les 28-30 octobre 2024, Conservatoire de Colombes.

Lorsque Claude Nougaro chantait Quand le jazz est quand le jazz est là / La java s'en la java s'en va…, il n’ignorait pas, il ne pouvait pas ignorer le musette-swing défendu par Gus Viseur, et chantait ironiquement son jazz sur un rythme de java. Mais il mettait en avant le caractère contestataire du jazz, ancré dans les traditions. C’est peut-être pour cela que Theodor Adorno exécrait le jazz, ce faux révolutionnaire incapable de se débarrasser du passé. Au-delà du symbole social, il y a la réalité musicale d’esthétiques qui apparaissent à la fois génétiquement proches, mais aussi inconciliables, non pas tant entre le musette de grand-papa qui serait chien et le jazz de papa qui serait chat, car entre les broderies de l’accordéon populaire et l’improvisation jazz, il y a proximité, mais surtout entre ce qu’on appelle « musique classique » et le jazz qui ne devrait jamais être classique, même s’il a ses classiques.

On peut mettre en avant des mariages réussis, les ragtimes de Claude Debussy ; la Rhapsodie in Blue ou Porgy and Bess de George Gershwin (dans le genre, West Side Story de Leonard Bernstein nous semble plus convaincante), Keyth Jarrett capable d’un mythique « Concert de Cologne » et de nous livrer le Clavier bien tempéré de Johann Sebastian Bach d’une beauté et d’une froideur diamantaire, Michel Portal, magnifique dans Mozart, requin de la scène jazz et initiateur du free-jazz (faisons table ra-a-se), le russe Nikolai Kapustin, composant des improvisations jazz, etc.

Notre maître en harmonie jazz à Paris VIII, Max Hedigger, le premier contrebassiste des Play Bach de Jacques Loussier, pensait que la disharmonie entre jazz et classique venait justement de l’harmonie. Le jazz cherchant l’extension harmonique par des notes de couleur, qui sont pour le classique autant de dissonances qu’il faudrait préparer et résoudre. C’est en fait une aporie, car ce qui sonne ici, dissone là, ce qui est épicé là est fade ici.

L’appréciation mélomane, ou rendu poétique est, au-delà de la réalisation technique, essentielle. Elle sollicite les interprètes et ce qu’on appelle le groove en jazz, mais qui existe dans tous les arts, c’est-à-dire la conviction, l’appropriation, le feeling, l’impression que « quelque chose passe » (le je-ne-sais-quoi de Vladimir Jankélévitch) dans l’engagement personnel, quelque chose du corps ou des sentiments propres de l’interprète passant dans la musique et qui s’adresse au public comme une sorte de message subliminal, Jankélévitch parlait d’ineffable.

Nous devons donc dire de nous qui écrivons. Pour nous, le jazz, c’est la liberté individuelle, même en collectif (ce qui vaut aussi pour les solistes classiques), et ce jazz s’arrête pour nous quand le collectif impose trop de restrictions à l’expression individuelle. C’est le cas du Big Band, qui est un art particulier, qui a ses beautés dans le travail du son, de l’harmonie, la mise en place de ses breaks et accords pêchus, à la recherche d’un groove collectif, de la variété « symphonique » (Les Beatles symphoniques, Johnny symphonique, etc.), qui écrase et alourdit tout, même si dans le cas de Johnny c’est déjà lourd à la source, nous voulons dire sans swing, sans groove justement.

Par exemple, « Summertime » (Porgy and Bess), chanté par Latonia Moore ou Julia Bullock, sur une scène d’opéra, c’est magnifique, voire même lacrymal, par Ella Fitzgerald, Jannis Joplin ou Sun Yun Nah, c’est tout aussi, mais autrement magnifique, c’est évidemment un autre monde.

Personnellement, nous pensons et ressentons en général le passage de classique à jazz en petite formation plus réussi que l’inverse, pour les raisons techniques d’un cadre harmonique plus permissif, mais aussi celles liées à la liberté d’interprétation et au fameux groove que les interprètes classiques ont rarement quand ils se jazzifient, à l'exemple de Natalie Dessay, merveilleuse cantatrice, bien décevante dans la variété jazz et les chansons de Michel Legrand.

En puisant son inspiration dans les pièces d’Antoine Forqueray, gambiste très prisé à la charnière des xviie et xviiie siècles (règne de Louis xiv et Régence), le trio de François « Movézom » Malandrain signe une très belle réalisation musicale : François « Movézom » Malandrin (batterie), Jean-Philppe Viret (contrebasse), Boris Blanchet (saxophone).

Antoine Forqueray, est né en 1651 au sein d’une famille en partie musicienne. À l’âge de dix-sept ans, il est nommé musicien ordinaire du roi, au côté de son aîné, le célèbre, surtout de nos jours, Marin-Marais. Il a composé environ 300 œuvres pour son instrument, avec des accompagnements de clavecin, car il se produisait avec son épouse claveciniste (peut-être s'est-il marié avec elle à cet effet).

En plus d’être un interprète virtuose et compositeur de talent, un de ses titres de gloire est d’avoir fait interner son fils, excellent musicien, par jalousie ou par crainte de la concurrence, comme quoi l’Ancien Régime avait du bon ; un autre est de s’être opposé à l’édition de ses compositions, sous le prétexte que personne n’aurait été capable de les jouer. Il est mort en 1745. C’est son fils, Jean-Baptiste, également violiste, qui a fait connaître la musique de son père, duquel il reprit la charge à la cour royale. Par ailleurs, il les a magnifiquement transcrites (lui ou son épouse), pour le clavecin.

C’est donc dans un recueil de pièces pour viole avec basse continue (l’accompagnement) des œuvres du père publié par le fils en 1747 que François « Movézom » Malandrin a puisé dix morceaux, des portraits : on appréciait ce genre de miniatures « figuratives », qu'il fallait parfois déchiffrer.

Le trio nous offre une musique très attractive, on se rassure, d’une immense liberté par rapport au modèle qui n’en est pas un. Les trois ont une renommée bien assise dans le milieu jazzistique, mais surtout, ils forment autour de ce projet un trio parfaitement fonctionnel. C’est évidemment Boris Blanchet au saxophone, qui fait le dessus, un gros son, profond, rond, sensuel. Nous aimons sa manière un peu débonnaire, un peu à côté, d’exposer les thèmes et l’imagination dans les chorus. Jean-Philippe Viret, l’arrangeur, pulse par devoir, mais doit aussi dessiner l’environnement harmonique en l’absence d’instruments polyphoniques (piano, guitare, orgue ...), et prend son tour pour faire chanter le dessus. Paradoxalement, c’est le jeu à la fois soutenu et très fin, souvent frisé, musical, du batteur François « Movézom » Malandrain qui remplace le continuo manquant, une nappe enveloppante et accompagnatrice. Le tout d'un grand raffinement de jeu et de son. Une propreté, une netteté, un parti pris de transparence qui peut rappeler celui adopté par un jazz des années 1960 illustré par les Jazz messengers ou le Modern Jazz Quartett, qui nous semblent être plus des modèles fortuits lointains que qu'Antoine Forqueray lui-même.

Au bout du compte, on pourrait se ficher des Forqueray père et fils, car le programme de l’album tient debout tout seul, mais on imagine avec appétit un spectacle du genre bataille amicale, sur les mêmes œuvres, opposant un duo de viole et clavecin baroque baroque et le trio jazz jazz baroquant.

Antoine Forqueray, Jupiter, par Jay Bernfeld et Skip Sempé (il y a un petit air de famille avec le Solfeggietto de Carl Philip Emmanuel Bach)Trio François « Movézom » Malandrin, Jupiter, plage 7, extrait.

1. La montigni, 2. La dubreuil, 3. La Latour, 4. La Léon, 5. La Bellemont, 6. La Tronchin, 7. Jupiter, 8. La Silva, 9. Le carillon de Passy, 10. La Sainscy.

4 octobre 2025.

À propos - contact |

S'abonner au bulletin

| Biographies de musiciens | Encyclopédie musicale | Articles et études | La petite bibliothèque | Analyses musicales | Nouveaux livres | Nouveaux disques | Agenda | Petites annonces | Téléchargements | Presse internationale| Colloques & conférences | Collaborations éditoriales | Soutenir musicologie.org.

À propos - contact |

S'abonner au bulletin

| Biographies de musiciens | Encyclopédie musicale | Articles et études | La petite bibliothèque | Analyses musicales | Nouveaux livres | Nouveaux disques | Agenda | Petites annonces | Téléchargements | Presse internationale| Colloques & conférences | Collaborations éditoriales | Soutenir musicologie.org.

Musicologie.org, 56 rue de la Fédération, 93100 Montreuil. ☎ 06 06 61 73 41.

ISSN 2269-9910.

Samedi 8 Novembre, 2025 16:44