Cyril Achard, 25 septembre 2025 —

Fonction prédominante et demi-ton favori

L’article suivant revient sur l’origine et l’appellation d’une fonction harmonique particulière. La terminologie de cette fonction précédant la dominante ayant évolué, passant de sous-dominante à prédominant.

L’auteur propose une interprétation personnelle, visant à démontrer que le mécanisme linéaire sous-tendant l’enchainement fonctionnel peut être relié à une ancienne formule mélodique remontant aux origines du langage musical occidental.

La théorie des fonctions harmoniques, concept tardif dans l’histoire de la musique (fin xixe), définit par « fonction sous-dominante », la phase d’approche de la dominante.

La plupart des ouvrages modernes nous indiquent que cette fonction est principalement exécutée par les degrés IV et II.

Quant aux « accords de préparation », leur fonction mélodique est plus large, ils préparent la dissonance ou la tension à venir (une septième, ou bien une suspension). Toutefois, la différence entre accord de préparation mélodique et fonction sous-dominante n’est pas toujours clairement perçue.

La polysémie du terme sous-dominante ajoute encore un peu plus de confusion.

En effet, il qualifie à la fois la quatrième note de la gamme diatonique, l’accord posé sur le degré IV de cette même gamme, ainsi que la fonction harmonique éponyme.

Dans son traité de1893, L’harmonie simplifiée ou Théorie des fonctions tonales des accords, Hugo Riemann regroupe les degrés par fonction, mais indépendamment de leur directivité tonale, ce qui n’est pas en lien avec l’approche fonctionnelle harmonique qui nous intéresse ici.

Afin de généraliser les démonstrations à venir, nous utiliserons la notation suivante : chaque note de la gamme est chiffrée par rapport à son positionnement dans l’échelle diatonique.

Afin de généraliser les démonstrations à venir, nous utiliserons la notation suivante : chaque note de la gamme est chiffrée par rapport à son positionnement dans l’échelle diatonique.

I – Rappel

La note sous-dominante

Certes les degrés II et IV ont en commun la note sous-dominante (). Toutefois celle-ci ne joue aucun un rôle stratégique dans leur enchainement avec le degré V, comme nous le montrent les réalisations suivantes :

Ex. en do majeur :

En tant que septième mineure du degré V, la sous-dominante ( ) ne nécessite plus de préparation à partir de la période tonale, à l’inverse de la septième des autres degrés diatoniques.

De plus, la fonction dominante s’exprime parfaitement sans septième : n’est certainement pas une note clé dans la phase d’approche du degré V.

L’accord sous-dominant

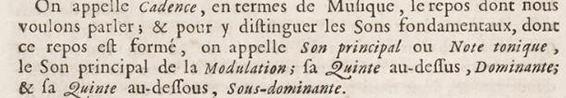

Chez Rameau, la sous-dominante est la « dominante du dessous ». Elle introduit la cadence irrégulière (plagale), par opposition à la « dominante du dessus » représentée dans la cadence parfaite. La première se situe une quinte sous la tonique, la seconde une quinte au-dessus.

L’accord à utiliser lorsque la sous-dominante précède la tonique est une triade avec sixte ajoutée. Lorsque ce même accord précède la dominante, il doit être considéré comme le renversement du degré II : c’est la théorie du double-emploi.

La fonction sous-dominante

Bien qu’une relation structurelle et fonctionnelle relie les degrés II et IV, la théorie moderne et l’étude du répertoire occidental nous enseignent que d’autres accords peuvent être utilisés dans cette phase d’approche de la dominante.

Alors, pourquoi parler de « fonction sous-dominante » pour une fonction harmonique qui nous allons le voir, regroupe un plus grand nombre d’accords.

La fonction prédominante

Constatant cet imbroglio harmonique et terminologique, certains théoriciens modernes ont eu la bonne idée de rebaptiser la fonction d’approche de la dominante, attribuée de nos jours à la fonction sous-dominante.

En la qualifiant désormais de « fonction prédominante », ils distinguaient du même coup les deux utilisations possibles enseignées par l’ancienne théorie du double emploi.

Marion A. Guck utilise pour la première fois la notation « P » pour représenter la « prédominante » dans son modèle fonctionnel T-P-D-T.

La première occurrence du terme se trouve dans son article : « The Functional Relations of Chords: A Theory of Musical Intuitions », publié dans In Theory Only (Vol. 4, no. 6, p. 29-42) en 1978.

II -Tentative d’interprétation mélodique

La résolution sixte-octave et la clausula cantizans

La grammaire contrapuntique érige en principe supérieur le mouvement contraire et conjoint. La résolution contrapuntique « sixte – octave » illustre ce mouvement en phase conclusive et intermédiaire : la sixte se porte sur l’octave (enchainement de consonance imparfaite vers consonance parfaite).

La formule mélodique en partie supérieure est appelée clausula cantizans, celle en partie inférieure est la clausulas tenorizans. Par simplification nous les renommerons ici, cadence soprano et cadence ténor. Ces noms sont génériques, n’importe quelle partie (soprano, alto, ténor et basse) pouvant s’approprier l’une et l’autre.

La cadence soprano (ascendante), correspond au mouvement sensible vers tonique : - La cadence ténor (descendante), correspond au mouvement sus-tonique vers tonique : .

Dès la naissance du contrepoint au xive siècle, nous retrouvons fréquemment cette cadence soprano-ténor (6e-8e), présentée ci-dessus à deux parties et dans sa forme simplex (c’est-à-dire note contre note).

Toujours au xive siècle, dans l’écriture en trio, lorsqu’une une voix supplémentaire est ajoutée (au-dessus du ténor par exemple), celle-ci fait l’enchainement contrapuntique 3e- 5e avec la formule du ténor - .

6e – 8e à trois parties

N.B : À l’époque, la tierce doit être diésée afin d’atteindre la quinte par demi-ton ascendant.

Au xvie siècle, la voix de basse s’impose comme l’élément de base de la composition.

Dans un premier temps (1), la basse passe au-dessus du ténor par saut d’octave et croisement, l’oreille percevant un saut de quarte ascendant (pointillés).

Puis vers le milieu du siècle, la basse procède par saut de quarte ascendant, et par saut de quinte descendant plus tardivement (2).

L’enchainement « 3e- 8e » (basse-soprano) est désormais le processus de base de la cadence.

Ainsi, à la fin du xviie, cette évolution a pour effet d’affirmer le saut de basse ( - ) comme le geste cadentiel de référence (cadence parfaite).

Bien que le chiffrage par degré soit anachronique, nous voyons se dessiner les contours de la future pensée harmonique : la résolution « sixte-octave » semble préfigurer la base du futur code tonal.

Voici une forme figurée de la cadence soprano-ténor. Il s’agit dans ce cas de faire deux notes, ou plus, contre une :

Cette nouvelle forme de cadence standard obéit à certaines règles d’écriture : la dissonance (ré-do) doit être réalisée par, cette dernière devant être précédée d’une consonance (ici la sixte mi-do). La syncope pré-cadentielle, devenue quasi systématique, apparait comme une signature du style polyphonique renaissant.

Cadence soprano-ténor syncopée,

avec ajout de la voix médiane :

▉ Examinons à présent quelques extraits issus du répertoire :

a) Final d’une ballade de Guillaume de Machaut : Ne pensez pas, dame, que je recroie (xive).

Nous retrouvons la cadence ténor amplifiée (- ). Quant à la cadence soprano, non syncopée dans cet exemple, elle propose une ornementation avant l’enchainement 6e-8e final.

b) Ballatas à trois parties de Johannes Ciconia : O Rosa Bella (fin xive).

Exemple de cadence soprano-ténor avec syncope dissonante 7e-6e entre les parties extrêmes, et conduite caractéristique de la ligne du ténor (- ) - .

c) Extrait d’une Sonate de Corelli :

Ici, la cadence soprano-ténor est renversée. À l’époque de Corelli, cette dernière est considérée comme moins importante que la cadence disjointe basse-soprano (3e - 8e), le ténor n’étant plus la voix grave.

À ce stade, il importe de noter que malgré l’évolution des formules, la cadence soprano - - demeure le pivot de l’enchainement cadentiel.

d) Berlioz : L'Origine de la Harpe, H.45 Ballade opus 2/7 (1829).

Ce dernier exemple est significatif.

La fonction prédominante est représentée ici par l’accord du degré VI, ce qui n’est pas encore très commun pour l’époque. Nous reviendrons plus bas sur l’inventaire des prédominants présents dans les répertoires classique et moderne.

Cette possibilité harmonique est rendue possible par la présence en partie supérieure de la cadence soprano - - (sol-fa♯-sol), les fonctions sont fortes et clairement affirmées.

Conclusion

Ce rapide parcours historique nous permet de constater la persistance d’un geste mélodique récurent, avec la clausula cantizans, ou cadence soprano.

Associé au phénomène de syncope cadentielle devenu quasi-systématique, cette cadence soprano permet de mettre en évidence une conduite naturelle en phase cadentielle : l’approche favorable de la sensible par la tonique ( - ).

(2) : Contre la syncope du soprano, la basse peut faire une ou deux notes contre le ténor, comme avec le saut d’octave présent dans l’exemple précédent (a) - Corelli.

Nous tenterons de démontrer dans les parties suivantes, que bien que la cadence ténor-soprano ne soit plus un standard d’écriture, le « chant » du soprano conserve toute son importance encore aujourd’hui dans la réalisation des conduites de voix.

Le modèle - - perdure et fait office de ligne stratégique dans l’enchainement harmonique et fonctionnel moderne dont nous allons parler.

Cycle fonctionnel complet : I-IV-V-I

Qualifié de Cycle fonctionnel par le théoricien Yitzhak Sadaï, ou bien de cadence complète par Hugo Riemann , l’enchainement I-IV-V-I apparait comme la structure fondamentale sur laquelle repose toute phrase musicale.

Riemann écrit à ce propos : « l’harmonie de la contre-quinte (IV) s’enchaine donc généralement à celle de la quinte directe (V), qui, elle, nous ramène d’une façon tout à fait satisfaisante et naturelle à la tonique ». Plus loin il parle de « type réel d’enchainement harmonique » pour cette cadence complète.

Si le théoricien allemand utilise le plus souvent I-IV-V-I, il est bon de noter qu’il s’agit d’une contraction de la formule introduisant l’accord de quarte et sixte entre IV et V : « IV ne pouvant s’enchainer directement à V » écrit-il. Ainsi, dans I-IV-(I)-V-I, le I central fait office de quarte et sixte d’appogiature du degré V.

Cette boucle harmonique encadrée par la tonique s’exprime de façon anachronique dans l’interprétation « verticale » de la cadence cadence ténor-soprano :

On le voit, la ligne du soprano ( - - ) s’exprime à travers deux déclinaisons possibles de lacadence complète.

Les modèles classiques de syntaxe harmonique expliquent que les progressions d’accords suivent généralement une structure typique : tonique – prédominante – dominante – tonique (T-P-D-T). Ce schéma est relativement courant dans la musique savante occidentale des xviiie et xixe siècles.

La cadence complète ou « cycle tonal complet », ordonne la directivité des trois fonctions harmoniques : P-D-T. Au sein de ce flux harmonique fondamental, nous trouverons indifféremment IV ou II en approche de V.

Ce qui permet de décliner le cycle selon deux modèles équivalents :

I-IV-V-I et I-II-V-I.

Illustration, avec les quatre premières mesures du « Prélude no 1 en do majeur, BWV 846a », extrait du « Clavier bien tempéré, livre 1 » :

Caractéristiques des fonctions harmoniques

Le modèle suivant est identique quel que soit le mode choisi (majeur ou mineur).

D’aucuns objecteront que II peut précéder V sans pour autant contenir une septième.

Certes, mais l’effet « tombe à plat » et l’enchainement semble dépourvu de tout dynamisme harmonique.

Dans son Traité de l’harmonie réduite à ses principes naturels (1722), Rameau nous rappelle que tout accord procédant par saut de quinte descendant est une « dominante », il doit pour cela contenir une septième, afin d’approcher la tierce de l’accord suivant.

Ce dernier distingue ainsi entre dominante (II, III ou VI) et dominante-tonique (le degré V de la tonalité).

Au-delà du périmètre diatonique, nous verrons plus tard que la théorie moderne regroupe dans la catégorie « prédominant », un ensemble d’accords ayant la tonique en commun. Ceci laisse à penser que la cadence soprano est le chant naturel de la cadence complète.

N.B : une quatrième fonction, appelée « fonction plagale », est attribuée au degré IV lorsqu’il précède I en phase cadentielle.

Ainsi, le double-emploi Ramiste associé à la sous-dominante, se divise aujourd’hui en deux fonctions distinctes : prédominante et plagale.

Conduite parcimonieuse et écriture pour instrument

La cadence soprano - - , mécanisme mélodique ordonnant le cycle tonal, n’est pas une conduite immuable.

Les principes contrapuntiques sous-jacents permettent plusieurs variations dans la réalisation du cycle fonctionnel, notamment dans la phase d’approche du degré V.

a) Dans les deux cas, do monte à ré, c’est la sus-dominante ( ) qui précède la sensible ( ) :

b) La sensible peut tout aussi bien être précédée par la sus-tonique comme dans cet enchainement ou descend à :

Bien que les exemples précédents confirment que la sensible puisse être approchée par d’autres notes que la tonique, nous avons des raisons de penser que la tonique est la « note favorite » pour approcher la sensible dans l’enchainement P-D-T.

Tentons de trouver quelques explications à l’efficacité de l’enchainement - - (cadence soprano) en fin de cycle tonal : IV-V-I, II-V-I, ou VI-V-I.

- Les règles d’écriture classiques privilégient la parcimonie des voix.

- La pratique instrumentale et la densification harmonique (usage de 7e, 9e, 13e) favorisent les conduites conjointes.*

- Le jazz, l’improvisation et la notation d’accords modernes privilégient les réalisations en positions serrées.

- C’est en descendant que la tonique approche la sensible, dans le sens opposé à son mouvement obligé (ascendant).

- La sus-tonique en approche de la sensible anticipe la sonorité à venir : le saut ré-si ( - ) forme un intervalle préfigurant l’accord de dominante (sol-si-ré). La sus-tonique est moins efficace que la tonique d’un point de vue dynamisme harmonique.

- La cadence soprano s’appuie sur un phénomène mélodique similaire à la broderie.

* Le pianiste jazz optera naturellement pour les réalisations 2a, 2b, alors que 1a et 1b seraient plus adaptées à une écriture pour ensemble hétérogène.

Pour l’exprimer différemment : l’exécution pianistique rend plus systématique la conduite - - , alors qu’une écriture pour quatuor pourra rechercher délibérément certains sauts, supprimant du même coup la cadence soprano.

Conclusion :

- L’approche de la sensible sur V, dans la phase P-D-T, peut être réalisée de différentes manières : - , - , - , voire - .

- Pour des raisons culturelles et pratiques, la tonique semble être la « note favorite » pour approcher la sensible en phase cadentielle : - / P-D.

Synthèse des différents accords en fonction prédominante

Corelli : Sonate en trio en do majeur, opus 4, no 1.

Dans cet exemple, l’enchainement final (I-V-I) fait apparaitre, par suite du retard de l’alto, une sonorité « fondamentale-quarte-quinte », le geste est ancien déjà.

Nous savons que la pensée par accord est déjà présente chez Zarlino depuis le milieu du xvie, ce dernier utilisait des symboles comme 5/3, 6/3 etc, pour nommer les sonorités contrapuntiques.

Toutefois, l’édifice harmonique « 1-4e-5e » fait figure de sonorité originelle à la suite de laquelle se déclineront les différents types d’accords d’approche de la dominante (prédominants).

I. Les prédominants diatoniques : IIm7, IV, VIm(7), V4te/6te, V7sus4

Ces degrés à fonction prédominante sont naturels ou diatoniques, ils ne contiennent aucune note extérieure au mode. De plus, ils ont en commun la tonique, considérée ici comme étant la note la plus favorable dans l’approche de la sensible (le cas particulier du degré II sans septième ayant été expliqué plus haut).

En tant que prédominants, ils permettent la conservation de la conduite - - dans le déroulement du cycle fonctionnel (P-D-T), comme le montrent les réalisations suivantes.

Les exemples sont donnés en mode majeur. En mode mineur, il suffit d’abaisser les sus- dominante et médiante d’un demi-ton (la vers la♭, mi vers mi♭). Un récapitulatif dans les deux modes sera donné en fin de paragraphe.

Considérée originellement comme une amplification de la fonction dominante, l’accord de quarte sixte est aujourd’hui utilisé en tant qu’entité accordique autonome, émancipée de sa fonction ornementale, ce qui fait de lui un prédominant diatonique.

Similaire au « 1-5-4 » tiré du trio de Corelli et dans un contexte moderne, sans préparation de la quarte dissonante. Cette sonorité est devenue au fil du temps un accord autonome, offrant une alternative à la quarte et sixte précédente.

II. Les prédominants mélodiques

Lorsqu’au cœur d’une partie une intention mélodique altère une note diatonique, la rencontre fortuite des voix peut créer une sonorité caractéristique. Quelquefois le geste s’institutionnalise avec l’usage, comme ce fut le cas des accords suivants.

Accords de sixte augmentée

Issu de la grammaire mineure, l’accord de sixte italienne se retrouve principalement en fin de demi-cadence baroque. Il utilise à sa manière l’approche de la sensible par le demi-ton - :

À quatre parties, par remplissage des voix, la sixte italienne évoluera vers deux autres formes d’accords de sixte augmentée :

1. Sixte française avec conservation de la cadence soprano, ici à l’alto :

Afin de faciliter l’exécution à vue et par commodité d’écriture, les musiciens de jazz utilisent la notation Ab7(b5) pour la sixte française. Ce qui sous-entend l’interprétation enharmonique de la sixte augmentée en septième mineure (fa♯ en sol♭).

Ici, deux points de vue s’affrontent : l’accord est un degré II7 avec quinte abaissée à la voix basse pour les uns. Un accord de sixte augmentée à quatre parties pour les autres.

Dans les deux cas, son implication dans le cycle tonal met en lumière la conduite - - .

2. Sixte allemande avec cadence soprano et accord de sixte et quarte pour éviter les quintes successives.

Sixte allemande, sans usage du quarte sixte de cadence entre le prédominant et la dominante :

Utilisée en fonction prédominante, indifféremment en tonalité majeure comme mineure, la sixte allemande peut être utilisée lors d’une recherche d’harmonies parallèles.

Accord de sixte napolitaine

Celui-ci échappe au principe énoncé dans cet article, selon lequel la tonique est la note d’approche favorable de la sensible.

Dans le cas de l’accord napolitain, l’approche de la sensible est réalisée par saut, depuis la sus- tonique baissée (le saut de tierce diminuée étant exceptionnellement autorisé ici).

Toutefois, il est possible de considérer ce saut (ré♭ – si) comme résultant de l’élision d’une conduite naturelle et sous-entendue : ré♭-do-si.

Ce prédominant est « mixte », il précède la dominante

en mode majeur comme mineur.

N.B : ne pas confondre cet accord avec le degré phrygien, lorsqu’il est utilisé en phase conclusive en résolution vers l’accord de tonique (bII -I ou bII-Im).

III. Le « V de V »

Certains le considèrent comme un emprunt au ton de la dominante (tonicisation ou dominante secondaire selon la terminologie adoptée), d’autres préfèrent y voir un phénomène mélodique similaire à celui produisant les accords de sixte augmentée (altération de ^4).

Dans les deux cas, la sensible secondaire (sous-dominante haussée) se superpose au chant caractéristique - - , dans ce « noyau final » P-D-T :

Notez ici la « résolution exceptionnelle » de la sensible secondaire, par chromatisme descendant : fa# vers fa.

Autre « résolution exceptionnelle » dans cet exemple (d’un point de vue théorique), adoptée et généralisée par les musiciens de jazz : celle de la sensible se résolvant par immobilisme.

Dans ce contexte, la cadence soprano demeure incomplète, ce qui n’altère nullement le caractère persistant du « demi-ton favori » en approche de la dominante :

Tableau récapitulatif

Le tableau suivant utilise la notation d’accords moderne apparue avec les premiers stock arrangements, lors de la naissance du ragtime et du jazz.

Ce tableau reprend mode par mode, la nature de chacun des accords pouvant exprimer la fonction prédominante au sein d’une phrase harmonique.

La pensée mélodique et contrapuntique permet d’approcher le degré V par le biais d’autres phénomènes linéaires.

Les degrés retenus dans ce tableau appartiennent à l’environnement tonal le plus proche, ils sont communément admis par les théoriciens et font partie de l’héritage culturel occidental.

Prédominants mixtes

L’harmonie majeure est par essence « inclusive » : elle permet l’introduction de prédominants issus de la grammaire mineure dans sa propre syntaxe (majeure).

Un glissement par sensible descendante, très expressif, dynamise cette phase d’approche de la dominante, en vertu d’une conduite supplémentaire : b- (la♭ vers sol).

Ce phénomène mélodique est réalisé en parallèle et en complément de « l’approche favorite » - (do-si).

D’autres prédominants mixtes, issus de l’harmonie mineure peuvent se prêter à cet « échange inter-modal ».

Je renvoie le lecteur qui souhaiterait poursuivre cette étude, à l’examen du chapitre VII (La super tonalité majeure) de mon ouvrage « Le grand espace tonal » (Éditions In Nomine)1.

1. Achard Cyril, Le grand espace tonal : essai didactique d’harmonie moderne et jazz : pour l’étude et la pratique. « musicologie », Éditions In nomine, Saint-Jean-Brévelay 2025 (2e édition) [310 p. ].

![]() Cyril Achard

Cyril Achard

25 septembre 2025

À propos - contact |

S'abonner au bulletin

| Biographies de musiciens | Encyclopédie musicale | Articles et études | La petite bibliothèque | Analyses musicales | Nouveaux livres | Nouveaux disques | Agenda | Petites annonces | Téléchargements | Presse internationale| Colloques & conférences | Collaborations éditoriales | Soutenir musicologie.org.

À propos - contact |

S'abonner au bulletin

| Biographies de musiciens | Encyclopédie musicale | Articles et études | La petite bibliothèque | Analyses musicales | Nouveaux livres | Nouveaux disques | Agenda | Petites annonces | Téléchargements | Presse internationale| Colloques & conférences | Collaborations éditoriales | Soutenir musicologie.org.

Musicologie.org, 56 rue de la Fédération, 93100 Montreuil. ☎ 06 06 61 73 41.

ISSN 2269-9910.

Vendredi 26 Septembre, 2025 0:45