« De l'île à la berge1 », la chanson de Stenka Razine

Dmitri Sadovnikov (1883)

Anna German (1975).

Pour comprendre la vraie personnalité de l’inoubliable Anna German qui n’était qu’amour, pourquoi elle faisait pleurer tous ses auditeurs et à quel point elle n’avait rien à faire avec le monde du show business dans lequel elle a pourtant passé toute sa vie, il faut avoir entendu, en plus de ses grands succès soviétiques, son interprétation de la très sentimentale romance Из-за острова на стрежень (Iz-za ostrava na strejen’) qui figure à son répertoire depuis 1975 dans une version encore plus dramatisée que le texte ci-dessus et qui démontre son immense supériorité sur tous les interprètes qui l’ont précédée ou suivie.

Le texte de cette chanson, également connue sous le nom de Volga, Volga ou de Volga, Volga mat' rodnaïa, dont le texte est souvent modifié et les strophes inversées, a été écrit en 1883 par le poète, folkloriste et ethnographe russe Dmitri Nikolaïevitch Sadovnikov (1847-1883) tandis que l’auteur de la musique est inconnu. Elle a acquis une grande popularité et il en existe une infinité d’arrangements. La version que chante Anna German diffère légèrement du texte ci-dessus, évite le strophisme pur et accentue son caractère de ballade romantique3. Quand l’enregistrement, réalisé au studio Melodia que dirigeait Anna Katchalina, parvient à Anna à Varsovie, elle écrit immédiatement (le 22 janvier 1976) à son amie : « Je n'ai pas de mots pour dire à quel point je suis contente de Stenka, à quel point je suis ravie. Techniquement, c'est tout simplement magistral. »

Le texte conte un fragment de l’histoire populaire et romancée de son personnage principal, Stenka4 Razine (v. 1630 - 6 juin 1671), le chef du soulèvement cosaque du Don en 1670 dirigé contre la noblesse et la bureaucratie tsariste. En été 1669, lors d'une bataille navale au large de l’Île aux Cochons sur la mer Caspienne, les Cosaques libres de l’ataman Stenka Razine remportent la victoire sur la flotte perse. Lors de cette bataille, la fille du commandant en chef perse Mamed Khan, connue dans le folklore sous le nom de « la princesse persane », est capturée par les Cosaques. Selon la relation du voyageur, explorateur, écrivain et dessinateur néerlandais Jan Jansen Struys (1630-1694) dans son livre Trois voyages (1675) :

« Avec lui se trouvait une princesse persane, qu'il avait kidnappée avec son frère [Chabyne]. Il […] força la princesse à devenir sa maîtresse. Devenu furieux et ivre, il […] se tourna vers la Volga et dit : "Tu es belle, rivière, de toi j'ai reçu tant d'or, d'argent et de bijoux, tu es le père et la mère de mon honneur, gloire à toi, et pouah sur moi pour le fait que je ne t'ai encore rien sacrifié. Bon, je ne veux plus être ingrat !" Ayant dit, il attrapa la malheureuse princesse par le cou d'une main, les jambes de l'autre et la jeta dans le fleuve. Elle portait des robes tissées d'or et d'argent et elle était ornée de perles, de diamants et d'autres pierres précieuses, comme une reine. C'était une fille très belle et sympathique, il l'aimait bien et lui plaisait en tout. Elle était également tombée amoureuse de lui par peur de sa cruauté et pour oublier son chagrin, mais elle dût quand même mourir de cette terrible façon à cause de cette bête enragée. » (Стрейс, Ян Янсен. Три путешествия / Пер. Э. Бородиной; Ред. А. Морозова. — Москва, 1935. )

Bien que Struys ait été témoin des campagnes de Stenka Razine et l’ait même rencontré en personne à Astrakhan en 1669, l’année de la bataille navale, la réalité de cette histoire est controversée parmi les scientifiques. En revanche, il connaissait bien la Volga, qu’il a descendue sur presque toute sa longueur, de Novgorod à Astrakhan.

En 1824, des extraits des notes de Struys sont publiés dans le magazine Northern Archive. Cette publication était peut-être connue de Pouchkine, qui écrit en 1826 ses Chants sur Stenka Razine. Le poème est d’abord interdit par la censure mais il est publié beaucoup plus tard, en 1881. Sadovnikov connaissait peut-être cette publication car sa version reprend très fidèlement le texte de Pouchkine.

Dmitri Sadovnikov (1847-1883).

Dmitri Sadovnikov (1847-1883).

Dans le dernier quart du xixe et au début du xxe siècle, l’auteur, Dmitri Sadovnikov, est célèbre et considéré comme un poète majeur, un expert et un collectionneur de folklore russe, de légendes, de chansons, de mystères et de contes de fées, ainsi que comme un vulgarisateur de l'histoire russe. Il est l’auteur de compilations très appréciées, telles que Terre russe, Jegouli et Oussolié sur la Volga (1872), Les énigmes du peuple russe (1876), Rêves païens du peuple russe (1882), D'un voyage d'été le long de la Volga (1883) et Contes et légendes de la région de Samara (1884). Aujourd’hui, son œuvre poétique est complètement oubliée et il n’entre dans la culture de masse moderne qu’en tant qu’auteur de ce « Chant de la Volga », qui est devenu une chanson folklorique. Cependant, son recueil Les énigmes du peuple russe est encore régulièrement réédité, et ces dernières années, il y a un renouveau d’intérêt parmi les éditeurs pour ses recueils de contes de fées et de légendes.

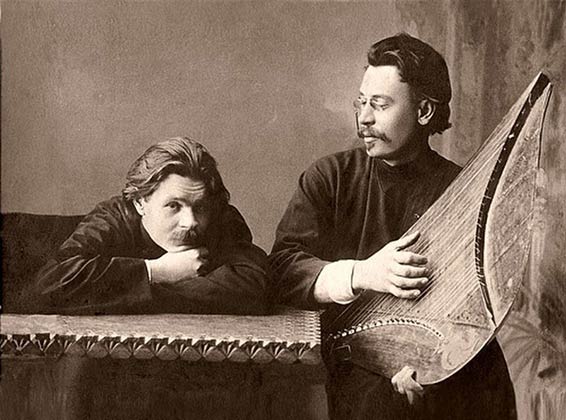

Maxime Gorki écoutant Skitalets (le vagabond), jouer de la gousli.

Maxime Gorki écoutant Skitalets (le vagabond), jouer de la gousli.

La chanson qui a si heureusement survécu est encore chantée régulièrement. Son interprète le plus fameux fut Chaliapine mais on l’entendit aussi plus tard dans d’autres versions interprétées avec un grand succès par le chœur de l’Armée rouge et Ivan Rebroff entre autres. Selon l’écrivain soviétique Nikolaï Telechov dans ses Notes d’un écrivain, l'un de ses premiers interprètes majeurs fut l'écrivain, poète et musicien amateur Skitalets (« le Vagabond » en russe, surnom de Stepan Gavrilovitch Petrov), qui interpréta à plusieurs reprises lors des réunions hebdomadaires du cercle littéraire moscovite Sreda (c’est-à-dire des « mercredis de Telechov » également fréquentés entre 1899 et 1916 par Chaliapine, Rakhmaninov, Gorki, Bounine, Kouprine, Chirikov, Semenov, Serafimovitch, Andreev et d’autres :

« […] une chanson sur Stenka Razine et la princesse persane, qui est désormais chantée partout, dans tous les coins et recoins du pays. Le Vagabond l'a popularisé sur sa harpe ; avec sa main légère, elle a volé, au moins autour de Moscou, et de Moscou plus loin. »

La photo ci-dessous montre du groupe quelques-uns des membres les plus connus du cercle Sreda. En regard, la célèbre mélodie qui traduit uniquement la beauté de la princesse et la pitié que l’on éprouve pour son sort tragique, mais non la fureur et la brutalité de son assassin :

Debout : Skitalets, Chaliapine, Chirikov ;

assis : Gorki, Andreev, Bounine, Telechov, 1902.

Debout : Skitalets, Chaliapine, Chirikov ;

assis : Gorki, Andreev, Bounine, Telechov, 1902.

Parmi les principaux écrivains et les compositeurs qui ont traité ce thème, il faut citer en littérature, Pouchkine, déjà mentionné, dont Sadovnikov tira sa version en 1883 ; Mérimée (dont nous rappelons qu’il fut l’un des premiers traducteurs de littérature russe en France, notamment certains écrits de Pouchkine tels que son poème des Tziganes qui est à la base de l’opéra Aleko de Rakhmaninov et de la Carmen de Bizet5) qui en évoque le souvenir en 1861 puis 1865 ; Mikhaïl Bakounine, Lev Trotski et bien d’autres citent la chanson et on en trouve également mention un peu partout dans la littérature russe, notamment chez Boris Akounine, Vassili Choukchine, Victor Serge (Viktor Lvovitch Kibalchitch), Vassili Kamenski, Nikolaï Brennikov, etc. C’est surtout dans la poésie de 1917 à 1919 qu’apparaît le nom de Stenka Razine car on le considère comme un précurseur de la révolution d’Octobre puisqu’il voulait « exterminer les nobles et les clercs, éradiquer toute bureaucratie et toute autorité, et faire en sorte que tout le monde soit égal à tout le monde ».

En musique, revenons tout d’abord à la version de Chaliapine qui choisit un texte différent de la version ci-dessus après deux strophes déjà, comme Anna German. Mais il est assez remarquable que, comme elle, il change de voix chaque fois que le récit est dit par un narrateur indépendant par rapport au paroles prononcées par Stenka Razine lui-même. Voici infra le texte de sa version, comparé à celui de Sadovnikov. Ils peuvent paraître très différents à qui ne lit pas le russe ; la version de Chaliapine reste, qui synthétise celle de Sadovnikov, cependant assez proche :

Dmitri Sadovnikov (1883), Fiodor Chaliapine (date inconnue).

Из-за острова на стрежень (De l'île à la Berge), par Fiodor Chaliapine.Deux ans plus tard, le 23 novembre 1885, est donné en première le poème symphonique Stenka Razine, opus 13 de Glazounov composé sur la même mélodie citée au début et à la fin et dirigé par un élève de Rimski-Korsakov. L’œuvre est dédiée à la mémoire de Borodine, Alexandre Glazounov, Stenka Razine, opus 13 (1885), London Symphony Orchestra, sous la direction de Yondani Butt.

Parmi les œuvres suivantes, il faut surtout retenir la cantate de Chostakovitch, L’exécution de Stenka Razine, opus 119 sur un poème d’Evgueni Evtouchenko, qui date de 1964.

Dimitri Chostakovitch, L’exécution de Stenka Razine, opus 119,Anatoly Lochak, Le chœur et l'orchestre national symphonique de Russie, sous la direction de Valery Polyansky.Au cinéma, c’est ce sujet qui est choisi pour le tout premier film russe (il existe bien un Boris Godounov de 1907, mais qui est resté inachevé). Il s’agit d’un court-métrage de 6 minutes environ, donc bien entendu muet et en noir et blanc, qui sort le 15/28 octobre 1908 sous le titre Понизовая вольница, réalisé par Vladimir Romachkov sur un scénario du grand pionnier du cinéma muet Vassili Gontcharov. La mise en scène en est encore très rudimentaire, les acteurs et les figurants, non différenciés, se contentant de courir au hasard dans le cadre de façon désordonnée en agitant les bras. Mais l’intrigue est plus développée que celle de la chanson, en particulier par l’introduction d’un complot ourdi par les cosaques contre la princesse, jaloux du soin exclusif que lui réserve l’ataman et craignant que l’amour ne l’amollisse, lui fasse oublier sa mission et le rende impropre au combat, ce qui explique mieux le meurtre final. Voici ce film avec un arrangement du compositeur Mikhaïl Ippolitov-Ivanov.

Un autre film, dû à la réalisatrice Olga Preobrajenskaïa en collaboration avec Ivan Pravov et glorifiant la vie entière de Stenka Razine, suit le 19 septembre 1939 mais sans obtenir le succès escompté.

___________

1. Le mot russe стрежень, qui s'utilise encore mais surtout dans le sens de « verge » ou « tige », généralement en fer ou en acier, est difficilement traduisible en français, d’où plus d’une dizaine d’interprétations différentes, comme «De l’île au centre » (?), « De l’île au continent », « De l’île au détroit du milieu », ou au contraire « De l’île au large ». etc. Nous ne prétendons pas avoir trouvé la meilleure.

2. Un ataman est un chef de guerre cosaque.

3. La ballade romantique se différencie du Lied par son dynamisme, c’est-à-dire par l’introduction du temps et du lieu (plus précisément de différents temps et de différents lieux puisqu’il y a toujours déplacement) alors que le Lied ne chante qu’un état d’âme statique. Mais aussi, entre autres caractéristiques essentielles, la ballade raconte une histoire, ce que ne fait jamais le Lied, comprend différents personnages agissants, au moins deux narrateurs et une vitesse narrative changeante même si la « scène » (temps de l’action égal au temps du récit) y domine, ce qui l’apparente au récitatif qui fait avancer l’action dans l’opéra alors que celle-ci stagne totalement dans les airs (t/h ˃ t/r, voire t/r = 0). C’est donc une obligation pour la ballade de sortir du cadre strophique du Lied.

4. Stenka est le diminutif de Stepan.

5. Voir François Buhler, Aleko, l’opéra tzigane de Rachmaninov, Connaissances et savoirs, Paris, 2016, ISBN 978-2-7539-0320-3.

![]() François Buhler

François Buhler

19 février 2025

À propos - contact |

S'abonner au bulletin

| Biographies de musiciens | Encyclopédie musicale | Articles et études | La petite bibliothèque | Analyses musicales | Nouveaux livres | Nouveaux disques | Agenda | Petites annonces | Téléchargements | Presse internationale| Colloques & conférences | Collaborations éditoriales | Soutenir musicologie.org.

À propos - contact |

S'abonner au bulletin

| Biographies de musiciens | Encyclopédie musicale | Articles et études | La petite bibliothèque | Analyses musicales | Nouveaux livres | Nouveaux disques | Agenda | Petites annonces | Téléchargements | Presse internationale| Colloques & conférences | Collaborations éditoriales | Soutenir musicologie.org.

Musicologie.org, 56 rue de la Fédération, 93100 Montreuil. ☎ 06 06 61 73 41.

ISSN 2269-9910.

Vendredi 21 Février, 2025 3:58