Genoveva, un opéra de Robert Schumann

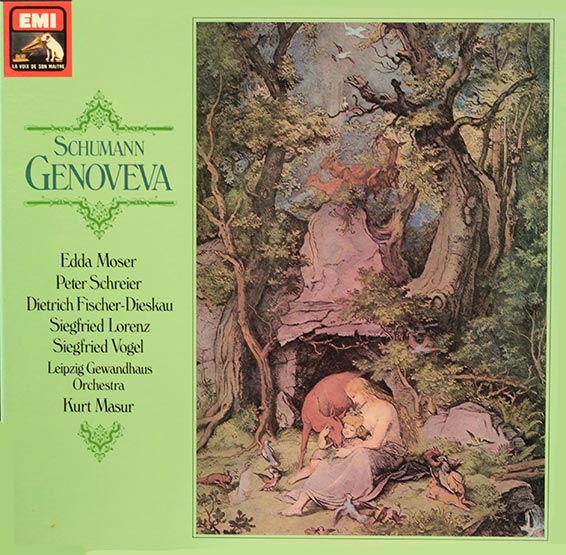

Robert Schumann, Genenova, Siegfried, comte palatin, Dietrich Fischer-Dieskau (baryton), Genoveva, son éouse, Edda Moser (soprano), Golo, lieutenant de Siegfried, Peter Schreier (ténor), Hidulfus, un évêque, Siegfried Lorenz (baryton), Margatetha, une magicienne, Gisela Schröter (mezzo-soprano), Drago, intendant de Siegfried, Siegfried Vogel (basse), Rundfunkchor Berlin (direction Wolf-Dieter Hauschild), Gewandhausorchester Leipzig Sous la direction de Kurt Masur. EMI : La voix de son maître C 167-02914/6.

Enregistré à la Paul-Gehardt Kirche de Leipzig , 19-25 octobre 1975.

Genoveva, opéra en 4 actes de Robert Schumann, sur un livret de Robert Reinick et du compositeur, d’après Johann Ludwig Tieck et Christian Friedrich Hebbel, créé le 25 juin 1850 au théâtre municipal de Leipzig.

Acte I.

Acte II.

Acte III.

Acte IV.

On a coutume de diviser l’œuvre de Schumann en trois périodes essentielles : la première, couvrant la décade de 1830 à 1839, est entièrement consacrée à la musique de piano (notamment Papillons, Carnaval, Scènes d'enfants, Kreisleriana) ; la seconde, celle des 138 Lieder, correspond à l’année faste, l’année 1840, celle où Schumann peut enfin épouser Clara Wieck ; la troisième (1841-1854), la plus âpre, la moins inventive, est aussi peut-être la plus attachante parce qu’elle coïncide avec l’évolution du mal qui ronge l’homme, l’abat périodiquement, l’accule au suicide, le conduit à l’asile.

Période douloureuse qui voit naître les quatre symphonies, les deux concertos pour piano et violoncelle, l’oratorio Le Paradis et la Péri, les quatuors à cordes, le quintette et les trois œuvres lyriques : Genoveva, Scènes de Faust, Manfred.

L’opéra ? Depuis l’âge de vingt ans, Schumann y songe. Hamlet le met « tout feu, tout flammes ». Mais ce projet n’aboutira alors à rien. En 1842, Schumann précisera mieux sa pensée en confiant à Kosmaly : « Savez-vous quelle est ma prière du matin et du soir ? Elle s’appelle l’opéra allemand. Il faut réaliser cela... »

Pour Marcel Beaufîls, la chose est claire : « Schumann, ayant par son constructivisme étrange, étage par étage, bâti son monde musical par l’esquisse symphonique au piano, d’abord, puis par l’irruption dans la musique vocale, l’élargissement vers la musique de chambre, la symphonie et l’ensemble choral, suivant ce rythme curieux de tache d’huile qui fait de lui une personnalité si particulière dans le monde de la création — Schumann, à son tour, fait entendre la voix de ce désir de la race : un « deutsche Oper », sa « prière du soir et du matin ».

Mais d’autres circonstances dictent à Schumann cette option, sinon cette vocation. En 1844, les Schumann s’installent à Dresde, là même où Wagner vient de faire représenter Rienzi et Le Vaisseau fantôme, là où sera bientôt créé Tannhàuser. De toute évidence, la personnalité de Wagner ne peut laisser Schumann indifférent. On sait que les deux hommes ne sympathiseront pas, car leur conception du théâtre lyrique diffère, et Schumann reproche aux premiers opéras de Wagner (il ne vivra pas assez longtemps pour connaître les autres) une certaine forme d’italianisme et de meyerbeerisme. Or Schumann exécrait Meyerbeer — au point de le classer « parmi les écuyers du cirque Franconi » ! — et les succès de celui-ci, très joués à Dresde justement, lui étaient insupportables. Sa critique des Huguenots est à cet égard révélatrice : « La superficialité de Meyerbeer, sa parfaite absence d’originalité, sont aussi connues que son brio, l’habileté de son tour de main, son art de traiter dramatiquement un sujet, d’instrumenter, et l’on sait aussi qu’il possède tout un trésor de moules : en cherchant un peu, on retrouve chez lui Rossini, Mozart, Hérold, Weber, Bellini et même Spohr, bref la musique entière... »

En outre, compte tenu de sa susceptibilité maladive, il n’est pas exclu que Schumann ait pris ombrage des premiers succès de Wagner en matière d’opéra, et qu’il ait voulu l’affronter, sinon le battre, sur son terrain privilégié.

Schumann admirait profondément les premiers opéras allemands : La Flûte enchantée, Fidelio, Le Freischütz, voire Obéron, mais il eut voulu les dépasser, créer un style d’opéra qui soit à la fois essentiellement germanique (et par conséquent opposé aux productions franco-italiennes) et romantique, selon la définition d’E.T.A. Hoffmann, l’auteur des Contes fantastiques et... de quelques dix opéras, tout aussi oubliés que la Genoveva de Schumann : « Je tiens l’opéra romantique pour le seul véritable opéra, car dans le monde romantique seulement, la musique est chez elle... Seul un poète inspiré, génial, peut écrire un opéra véritablement romantique : car seul il peut donner vie aux apparitions merveilleuses du domaine des esprits. Sur ses ailes nous franchissons l’abîme qui nous en sépare et, devenus indigènes dans ce pays étrange, nous croyons à ces prodiges qui sont évidemment les conséquences nécessaires de l’influence, sur notre être, de natures supérieures ; alors se déroulent toutes ces situations fortes, saisissantes, qui nous pénètrent tantôt de terreur et d’effroi, tantôt de la béatitude suprême. En un mot, le poète qui veut saisir le merveilleux, doit être doué du pouvoir magique de la vérité poétique, car seul ce pouvoir peut nous ravir à nous-mêmes... »

Hoffmann voyait juste lorsqu’il prétendait que « la plupart des prétendus opéras ne sont que des pièces agrémentées de chant ». Il mettait en cause l’absence de coordination véritable entre le livret et la musique et rêvait sans le savoir de Wagner, de Strauss et Hofmannsthal, de Debussy et Maeterlinck.

On constatera d’ailleurs que Schumann, avant d’opter pour le sujet de Genoveva, lut et étudia un certain nombre d’ouvrages de poètes de valeur en vue d’en tirer un opéra : Le Corsaire et Sardanapale de Byron ; Doge et Dogaresse de Hoffmann, Le Pont de Mantible et El Galan de Calderôn, Lalla Rookh de Thomas Moore, Hermann et Dorothée de Goethe (œuvre pour laquelle il alla jusqu’à commander un livret à Julius Hammer).

En fixant finalement son choix sur Genoveva, Schumann s’inspire de deux drames traitant le même sujet : Vie et mort de Sainte-Geneviève de Ludwig Tieck et Genoveva de Friedrich Hebbel, parus respectivement en 1799 et 1811. Schumann espère un moment obtenir la collaboration directe de Hebbel. Mais celui-ci se récuse. Schumann charge alors son ami Reinick de lui écrire un livret qui soit une savante fusion des drames de Tieck et de Hebbel, en gros quarante pour cent du fantastique de Tieck et soixante pour cent de l’amertume de Hebbel. Peu satisfait du travail de Reinick, Schumann opérera des retouches et écrira lui-même les paroles du IIIe acte.

La légende date du VIe siècle. Fille d’un duc de Brabant et femme du palatin d’Offtindink Siffroi, Geneviève est victime d’une sombre machination ourdie par l’intendant Golo dont la jeune femme a repoussé les avances. Golo se venge en la dénonçant comme infidèle à son époux et mère d’un enfant adultérin. Les serviteurs auxquels Siffroi a ordonné de noyer femme et enfant, se contenteront d’abandonner leurs victimes au bord du lac. C’est là que, plusieurs années après, Siffroi les retrouvera au hasard d’une chasse. Informé de la vérité, le palatin condamnera Golo à être écartelé par quatre taureaux.

Cette légende, que Schumann ne suivra pas à la lettre, n’inspira pas seulement des tragédies comme celles de Tieck et Hebbel, mais des tableaux (notamment ceux de Ludwig Richter) et des tapisseries (Proust possédait l’une d’elles dans sa chambre du château de Combray).

Dès le mois d’août 1846, avant même que Reinick n’ait terminé son propre travail, Schumann avait composé l’ouverture de l’opéra. Le premier acte est achevé en 1847. Le compositeur reprend alors courage : « La santé et les forces me sont revenues », constate-t-il. Et, en effet, Faust est en chantier, les trios en ré mineur et fa majeur mis au propre, sa deuxième symphonie exécutée. Mais à cette euphorie, va succéder une période dépressive. Le 4 novembre, meurt Mendels- sohn. Schumann arrive à temps à Leipzig pour saluer la dépouille mortelle de son ami et conduire le deuil. De retour à Dresde, il s’enferme dans une quasi-solitude, tenaillé par les vieilles angoisses soudain resurgies. Les vertiges, les malaises, les troubles auditifs se font de plus en plus fréquents, troubles que les médecins qualifient « d’affection nerveuse », mais que Schumann sait, devine, infiniment plus graves. Il lutte pourtant, travaillant à la fois à Faust, Genoveva et Manfred. Mais au prix de quels tourments ! « Ces temps derniers, je ne pouvais plus entendre de musique, elle me découpait les nerfs comme avec un couteau... Je ne peux plus travailler, je ne peux que me reposer et me promener... De sombres démons se sont emparés de moi... Je dois rester éloigné encore de tout plaisir et de toute joie... »

Genoveva est pourtant terminée le 4 août 1848. Aussitôt, Schumann soumet sa partition à l’Opéra Royal de Dresde et au Théâtre de Leipzig. Mais, au bout d’un an, aucune date ne semble avoir été retenue pour une éventuelle représentation de l’opéra. Aussi le 9 novembre 1849 Schumann en est-il réduit à écrire au chef d’orchestre Dorn à Berlin : « Je tiens le livret et la partition de Genoveva à votre disposition ; seulement ne croyez pas, d’après son titre, que cet ouvrage soit par trop sentimental. Je crois que c’est une tranche de vie, ainsi que doit être toute poésie dramatique ».

Quelques semaines plus tard, Wirsing, directeur du Théâtre de Leipzig, lui promet de monter Genoveva en février 1850. Mais c’est en fait le dernier opéra de Meyerbeer — Le Prophète — qui est affiché. Suprême affront pour Schumann qui dans sa rubrique saluera l’événement d’une simple croix mortuaire !

La création si longtemps différée aura enfin lieu le 25 juin 1850. Les amis sont présents dans la salle : Moscheles, Liszt, Joachim, Gade, Reinecke, David, Pauline Schumann. Succès d’estime, mais succès certain : « La salle était pleine à craquer, note Clara dans son journal, les chanteurs se surpassèrent et furent chaleureusement applaudis, malgré quelques erreurs de mise en scène et la pauvreté des décors ». Genoveva ne sera pourtant jouée que trois fois. En 1855, le 9 avril, Liszt affichera l’opéra à Weimar. Mais Schumann n’y assistera pas. L’année précédente, il a été enfermé au petit asile d’Endenich. Après sa mort, survenue le 29 juillet 1856, Genoveva sera montée dans nombre de villes allemandes et autrichiennes : Karlsruhe (1867), Munich (1873), Vienne, Wiesbaden, Hanovre (1874), Mannheim (1875), Berlin (1877), Kassel (1878), Hambourg (1879), Francfort (1880), Cologne (1881), Dresde, Augsbourg (1882), Darmstadt (1887). À Paris, Genoveva sera présentée sous forme d’oratorio par les Concert d’Harnoncourt le 16 décembre 1894. À différentes reprises, la Radiodiffusion française inscrira l’œuvre à ses programmes, soit en français dans une version de Gustave Samazeuilh, soit dans la langue originale.

Genoveva est donc contemporaine de Lohengrin et il est vrai que d’étonnants rapports existent entre le destin de Geneviève de Brabant et celui d’Eisa de Brabant. On sait d’ailleurs qu’au début de son s’éjour à Dresde, au cours d’une réception chez Hiller, Wagner avait lu aux invités de son hôte le poème de Lohengrin. A la grande déception de Schumann qui nota alors ces réflexions : « Wagner nous a présenté hier soir le texte de son nouvel opéra, et ma surprise fut d’autant plus grande que depuis un an environ j’étais occupé moi aussi d’un sujet analogue, de l’époque de la Table Ronde, et je n’ai plus qu’à le jeter au feu. » Qu’il l’ait fait, c’est probable ; mais il devait subsister en lui quelque souvenir de cette œuvre cousine de Lohengrin lorsqu’il entreprit Genoveva.

On a dit pis que pendre du livret de Genoveva, et Schumann lui-même était très conscient de sa faiblesse : « Notre Reinick est un excellent homme, très affectueux, mais horriblement sentimental et justement notre poème a nécessité chez Hebbel une extraordinaire dépense de force », confiait-il à Hiller en juillet 1847. Mais l’histoire du théâtre lyrique compte de bien plus médiocres livrets qui n’ont pas empêché l’opéra (Lucia, Le Trouvère, La Force du destin) de faire carrière.

Il faut croire que la démarche musicale de Schumann — Otto Jahn y voit « le déroulement de la musique comme un flot ininterrompu » — et que le merveilleux avec lequel il renouait (sorcière, miroir magique, spectre, forêt enchantée) déconcertait un public trop habitué aux drames de cour que lui avaient longtemps proposés Donizetti et Meyerbeer.

L’ouverture est la page de Genoveva la moins méconnue. Elle a fait l’objet d’enregistrements. Elle s’est maintenue au programme des concerts. On y trouve les éléments thématiques attachés au personnage de Geneviève : sa lutte pathétique contre le Mal et sa fidélité désespérée au Comte Siegfried son époux, dont les lointains exploits guerriers sont évoqués par une sonnerie de cors, exposée à quatre reprises.

Nous sommes au VIIIe siècle, à l’époque des guerres saintes contre l’envahisseur arabe.

Premier acte, l’évêque célèbre avec emphase l’alliance du sabre et du goupillon, en un long récitatif, haché, autoritaire, soutenu par de larges accords, récitatif qui fait irrésistiblement penser aux premières phrases de Henri l’Oiseleur au lever de rideau de Lohengrin. Son discours impressionne. Le seul nom de Charles Martel soulève les foules et le chœur apporte son soutien inconditionnel au Comte Siegfried, désigné pour châtier les Sarrasins. Aucun contestataire n’élève la voix. On n’ose l’élever. Tant est fort le fanatisme de ce peuple.

Golo lui-même, dont le comportement passif tranche singulièrement avec l’allégresse générale, paraît regretter de ne pouvoir se joindre à ses frères d’armes. Golo nous apparaît alors comme un être diminué, voué à l’inaction, par l’âge, la maladie. Il ne l’avoue pas explicitement, mais son aria, écrite dans la trouble tonalité de sol bémol majeur, est à cet égard significative : c’est un homme aigri, tourmenté par l’amour qu’il porte à la femme de son maître : Geneviève. Mais dans l’immédiat cette rancœur n’est que suggérée et c’est à un réel désir de paix que tend cet homme frustré dans son courage et sa passion.

Beaucoup plus serein se présente le Comte Siegfried lors de ses adieux à Geneviève. Tandis que la jeune femme renouvelle son serment de fidélité, lui n’en finit pas de répéter « Ah quel beau destin de lutter pour le Christ », manifestement beaucoup plus soucieux de son idéologie que de son épouse. Court duo assez conventionnel, interrompu par les dernières recommandations : Drago, le bon serviteur, aura la garde du domaine ; Golo, l’ami le plus cher, celle de Geneviève. C’est déjà de la part du Comte un certain manque de psychologie, mais nous verrons plus loin que ce valeureux guerrier ne brille pas par la subtilité.

Golo n’est pas sans le remarquer : « Il ne parle que de coups et de plaies ; d’amour jamais ! ». On comprend le ressentiment de Golo. D’amour, lui est obsédé. Lui imposer de demeurer auprès de Geneviève en bon et loyal chevalier est tout aussi cruel qu’imprudent. À la première occasion — un bref étourdissement de la Comtesse dû à l’émotion des adieux — Golo lui volera un baiser furtif. Acte dont il se repent aussitôt, car il n’imagine pas un seul instant trahir son maître, devenir l’amant de Geneviève. Il n’est que Golo, un intendant dont la condition humaine lui fait horreur. Il est surtout un être faible. Et de cette faiblesse la magicienne Marguerite va tirer effet. Jadis elle a aimé Siegfried. Siegfried l’a repoussée. Siegfried l’a chassée. Et voilà qu’elle vient de surprendre le baiser de Golo.

Première machination de l’opéra : Marguerite va user et abuser de la crédulité de Golo — tout comme Ortrud manipule Telramund au IIe acte de Lohengrin — en lui laissant croire que Geneviève l’aime, lui, Golo, qui se croit le contraire d’un séducteur, l’anti-amant. Sa passion est telle, qu’il tombe dans le piège...

Deuxième acte : comme s’il n’y avait pas déjà assez de périls, Geneviève, terrée dans ses appartements, agacée par les chants des valets ivres, demande à Golo de peupler sa solitude en chantant avec elle une vieille chanson venue d’Alsace. « La nuit mes rêves volent vers toi », doit entonner Golo. « Il n’est pas d’instant de la nuit où mon cœur ne veille et ne pense à toi », doit répliquer Geneviève. C’est jouer avec le feu. Golo croit enfin venu le moment des aveux. Superbe indignation de la comtesse qui rejette le valet, anéantit ses rêves, l’insulte, le traite de bâtard. C’est à ce moment que s’opère un revirement chez Golo. Alors que sa condition devrait lui dicter le repentir, l’humilité, Golo se redresse : il se vengera.

Deuxième machination de l’opéra, ourdie celle-là par Golo lui-même. Il va persuader le fidèle Drago que la nuit Geneviève reçoit secrètement le jeune chapelain du château. Drago doute ? Qu’à cela ne tienne. Pour le mieux persuader on lui conseille de se cacher dans un angle de la chambre. Parvenu à cet instant crucial qui doit décider du sort de la Comtesse, Schumann ménage une pause, tant pour permettre au spectateur / auditeur de se « relaxer » comme on dirait aujourd’hui, que pour montrer son héroïne dans toute la fragilité de son innocence menacée. Geneviève chante là l’une des pages maîtresses de la partition, une aria écrite dans la chaude tonalité de si bémol majeur par laquelle la jeune femme proclame une fois de plus sa foi en Dieu et son amour pour Siegfried. Il se glisse pourtant en cette page admirable une ombre de pressentiment, sans que pour autant le climat serein de la prière en soit terni. On pense un peu à Desdémone récitant son Ave Maria au dernier acte d'Otello.

Tout aussi discrètement qu’Otello, les gens du comte Siegfried, conduits par le valet Balthazar, lui-même instruit par Marguerite, envahissent l’antichambre de leur maîtresse. Il est minuit. Geneviève s’indigne de leur incursion à cette heure indue. Mais ses propos ne font que confirmer les soupçons de Balthazar qui veut pénétrer dans la chambre. Golo, lui, joue les bons apôtres : comment ose-t-on soupçonner Geneviève d’un tel délit ? Voyons, Comtesse, pour leur prouver votre innocence, laissez-les donc entrer ! On devine la suite. Drago est découvert et poignardé avant d’avoir pu proférer une seule parole. Geneviève est perdue. Golo tient sa vengeance. Marguerite attend la sienne.

Il faut maintenant perdre Siegfried. Car c’est bien là le but que s’est fixé Marguerite : Golo et Geneviève n’ont été que les instruments de sa propre vengeance, les pions d’un échiquier diabolique, l’un consentant, l’autre innocente.

C’est au cours du troisième acte que Marguerite va s’employer à abattre l’homme qui l’a jadis repoussée. Vengeance essentiellement féminine à laquelle ses pouvoirs de sorcière permettent à Marguerite d’accéder facilement. À Strasbourg, sous les traits d’une rebouteuse dévouée, elle achève de guérir le comte, blessé au combat, et lui vante les mérites d’un miroir magique au terrible pouvoir : qui le consulte peut connaître toute la vérité. Dans l’immédiat, Siegfried prête à peine attention à ce bavardage de bonne femme, mais le moment venu — et Marguerite sait ce moment imminent — il s’en souviendra.

Pour l’instant, se sentant mieux, il donne l’ordre à son écuyer Conrad de seller leurs montures : vite au château où Geneviève l’attend !

à cet endroit de la partition, Schumann confie à son protagoniste un air pompeux, dominé par un motif de fanfare énoncé à plusieurs reprises par la trompette. Page musicalement assez creuse, mais non dépourvue d’intérêt, car elle détermine les limites du personnage dont il est maintenant possible de mieux cerner les qualités et les défauts. Siegfried est un guerrier brave, pur, viril, mais c’est un homme incapable de demi-mesure et de maîtrise de soi. Nous allons pouvoir le constater au cours de la scène suivante.

Golo, désormais prisonnier de son forfait, complice de la machination de Marguerite, apporte au comte une lettre du chapelain qui l’informe de la prétendue trahison de Geneviève. Le comportement de Siegfried est alors étonnamment primaire et dénote une parfaite méconnaissance de la femme qu’il a épousée.

Alors qu’il lui serait possible de se rendre sur place pour vérifier les ragots qu’on colporte, interroger sa femme avant de la condamner, alors que Golo lui-même, peu à peu gagné par le remords, tente de le détromper — « Calmez-vous... Celui qui vous écrit ment... » — Siegfried décide immédiatement la mort de Geneviève et pour mieux justifier cette décision, tombe droit dans le piège tendu tout à l’heure par Marguerite : le miroir magique ! Sans plus attendre, il entraîne Golo dans l’antre de la magicienne.

Machiavélique, le miroir ne révèle tout d’abord que des images paisibles de Geneviève se promenant dans la campagne, dans les jardins de son domaine, images sereines bien propres à raviver les sentiments du comte. Le choc n’en sera que plus rude lorsque le même miroir lui montrera Geneviève dans les bras de Drago. C’en est trop pour Siegfried qui, pâle de rage, quitte la magicienne en brisant le miroir maudit d’un coup d’épée.

Voilà bien ce que redoutait Marguerite. Le Mal change de camp. Des débris du miroir diabolique, surgit le spectre de Drago, qui intime à la sorcière de détromper Siegfried sans plus attendre, sinon elle périra brûlée vive. Déjà les flammes dévorent la cabane. Marguerite, vaincue, obéira...

Le quatrième acte débute par une page qui est sans doute le sommet de l’opéra. Traînée par les valets Balthazar, Gaspard et Angelo, Geneviève accède péniblement au haut d’une colline dominant le château de Siegfried. C’est là qu’elle doit mourir. La dernière prière qu’elle adresse au Ciel, tout en continuant à clamer son innocence, s’élève dans cette même tonalité de si bémol majeur par le truchement de laquelle Geneviève, au deuxième acte, proclamait déjà sa foi en Dieu et sa fidélité à son époux. La scène gagne en pathétisme en raison de la juxtaposition d’un chœur religieux lointain et de la chanson grivoise qu’entonnent Balthazar et Gaspard.

Voici maintenant Golo. Siegfried lui a remis son anneau nuptial, désormais caduc, et l’épée qui doit frapper Geneviève. Mais avant de transmettre les ordres de son maître aux valets, Golo va tenter une suprême démarche en se livrant à un odieux chantage auprès de cette femme qu’il ne peut se résoudre à tuer lui- même : qu’elle accepte de le suivre, lui Golo, et elle aura la vie sauve ; qu’elle lui accorde une nuit, une seule nuit, et elle recouvrera la liberté. Geneviève a l’étoffe d’une sainte. Bien qu’innocente, et atterrée par la décision de son époux, elle préféré mourir que de lui être infidèle.

Pour Golo tout est consommé. C’est en désespéré qu’il enfourche son cheval et s’éloigne au galop. On ne le reverra plus. Balthazar ne veut différer plus longtemps les ordres du Comte, mais au moment où il va frapper Geneviève, il est lui- même abattu par Angelo, le serviteur fidèle et muet, qui dans sa simplicité, a soudain compris l’innocence de la Comtesse.

Geneviève est sauvée. Averti de la machination de Marguerite repentante, et des plans de Golo en fuite, Siegfried accourt, implorant le pardon de celle qu’il avait si promptement jugée et condamnée.

Le court final de Genoveva — avec changement de décor — est assez semblable à celui qu’avait conçu Beethoven pour Fidelio. Le peuple — Hidulfus en tête — se répand en chants d’allégresse et d’action de grâces, chacun rendant hommage à la fidélité conjugale de Geneviève de Brabant.

Amen !

Jean-Loui Dutronc

Livret accompagnant le coffret.

À propos - contact | S'abonner au bulletin | Biographies de musiciens | Encyclopédie musicale | Articles et études | La petite bibliothèque | Analyses musicales | Nouveaux livres | Nouveaux disques | Agenda | Petites annonces | Téléchargements | Presse internationale | Colloques & conférences | Collaborations éditoriales | Soutenir musicologie.org.

Musicologie.org, 56 rue de la Fédération, 93100 Montreuil, ☎ 06 06 61 73 41.

ISSN 2269-9910.

Vendredi 27 Décembre, 2024