21 février 2016, par Flore Estang ——

Les musiciens dans la Grande Guerre : les Vêpres de Marcel Dupré

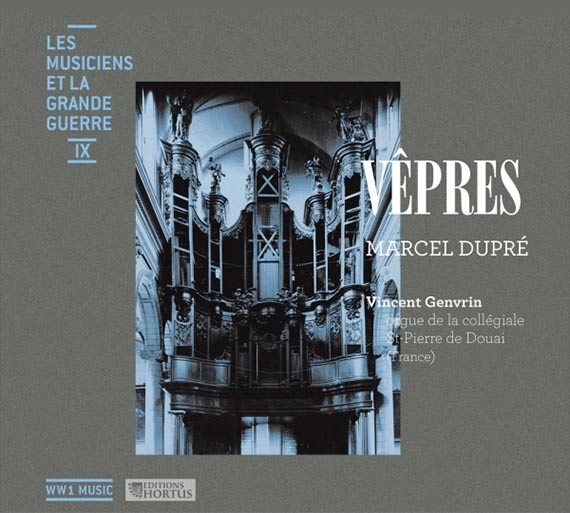

Les musiciens dans la Grande Guerre (IX) : Marcel Dupré, « Vêpres », Vincent Genvrin (orgue). Hortus 2015 (HORTUS 709).

Toujours dans la série des compositeurs de la Première Guerre mondiale, un CD original présente des œuvres de Marcel Dupré, qui fut touché comme tant d'autres par la mort de ses amis au combat. Ici, ce n'est pas essentiellement la date des compositions musicales qui évoque le contexte meurtrier mais l'instrument lui-même car « le destin du grand orgue de la collégiale Saint-Pierre de Douai est intimement lié à la Grande Guerre. « Détruit en 1917-1918, il fut remplacé en 1922 [… ] » (livret du CD p. 8).

Sur l'orgue Mutin-Cavaillé-Coll (du nom des deux célèbres facteurs) de la Collégiale Saint-Pierre de Douai, Vincent Genvrin interprète magistralement les Quinze versets pour les vêpres du Commun des fêtes de la Sainte Vierge, opus 18, suivies de Cortèges et Litanies (pièce pour piano dédiée à Clara Haskil puis transcrite pour orgue), le Carillon et la Pastorale extraits des Seven Pieces (1931). Les quinze versets étaient à l'origine des improvisations et furent écrits par le compositeur en 1919 à la demande d'un auditeur mélomane, le directeur de la firme Rolls-Royce, Claude Johnson. « Ainsi naquirent les Fifteen Pieces, opus 18, éditées en Angleterre et créées en 1920 à Londres » au Royal Albert Hall devant 9000 personnes (livret du CD).

Pour les non-spécialistes, un CD entier de musique d'orgue et, qui plus est, d'un seul compositeur peut sembler rébarbatif, Bach passe encore… Qui est ce Marcel Dupré ? Le livret du CD présente de manière équilibrée le compositeur, l'instrument, les œuvres, le choix de l'instrument et l'organiste. L'entourage familial du musicien le destinait à la musique et à l'orgue : « Son grand-père paternel, Amable Dupré, fut pendant 40 ans titulaire de l'orgue de l'église Saint-Maclou de Rouen. Étienne Chauviére, son grand-père maternel fut maître de chapelle de Saint-Patrice. Son père, Albert Dupré (1860-1940) fut organiste à l'église Saint-Ouen de Rouen de 1911 à 1939. Sa mère, Alice Dupré-Chauviére était violoncelliste et pianiste » (notice biographie musicologie.org).

Bien que Marcel Dupré (Prix de Rome) eût écrit ses pièces pour un orgue Cavaillé-Coll type Notre-Dame de Paris, le choix de l'orgue de Douai fut bienheureux pour le présent enregistrement, enrichi d'une palette considérable de timbres dont « trois plans expressifs, grand récit avec plein-jeu et batterie de bassons, « cornet » néo-classique au positif et un ondulant très doux nommé éoline » (livret p. 8). Ce qui séduit le plus, dans l'ensemble du CD, est la profusion de timbres différents renforçant l'originalité expressive de chaque pièce. « En homme de son temps, Marcel Dupré utilise les mutations dans un tiers des pièces, créant des sonorités étranges qui, sans doute, n'avaient pas été prévues par le constructeur […] » (Vincent Genvrin, livret p. 13). Tel un orchestrateur pour grand orchestre, le compositeur choisit les couleurs timbriques en fonction du caractère de chaque pièce et varie le climat, de la mélodie la plus ténue aux contrepoints les plus éclatants. Par exemple, l'entrée magistrale des Cinq antiennes, Maestoso, fait sonner les cuivres et les cordes graves. Évoquant l'écriture de G.F. Haendel (1685-1759) dans ses célèbres arie, de puissants accords réguliers soutiennent une mélodie grave au timbre complexe, tuba-violoncelle-accordéon.... Les accents tragiques des accords, parfois dissonants, sont résolus sur un accord parfait majeur rassurant et à pleine voix. Par ses timbres feutrés et doux, la seconde pièce Tranquillo installe l'auditeur dans le climat serein dont Maurice Duruflé se souviendra sans doute dans son Requiem (1947). La troisième pièce surprend par sa douceur irréelle, avec des timbres où les sons semblent à peine caressés, l'évocation d'un voile ou d'un brouillard peut venir à l'imaginaire de l'auditeur. Dans une ambiance recueillie et sereine, la flûte chante une mélopée mélancolique dans un rythme binaire scandé par des harmonies à peine audibles, comme lointaines. La construction de l'ensemble des quinze pièces est fortement contrastée, évitant la lassitude chez l'auditeur mais aussi montrant un sens de la recherche expressive liée à chaque thème choisi : le « Misterioso e adagiosissimo » (14), extatique et propice à la méditation, précédant le « Finale, allegro con fuoco » (15), véritable mouvement symphonique volubile dans lequel les thèmes chantent soutenus par des arpèges virtuoses. Troisième pièce de l'Ave maris stella (plage 8), le « Choral orné dans le style de J.S.Bach » montre que cette écriture contrapuntique n'a pas de secret pour le compositeur, qui ajoute sa touche personnelle d'harmonies étranges et calmes. Le « Finale (Toccata) », réservé aux grands virtuoses de l'instrument colossal (ne dit-on pas qu'il est installé dans le vaisseau de l'église ?). Et tout cela fut improvisé au grand orgue de Notre-Dame de Paris !

On est interpellé par la profonde modernité harmonique du Carillon (1931), ultime pièce du CD, évoquant par son timbre les ondes Martenot (« Maurice Martenot – 1898-1980), présenta son invention au public en 1928 », et osant des harmonies parallèles ou complexes qui créent un climat étrange. Aucun instrument ne sonne aussi différemment qu'un orgue d'église selon l'interprète qui en joue. Lorsqu'on a la chance d'entendre défiler plusieurs organistes sur un seul instrument, on réalise à quel point le jeu de l'interprète modifie la musique elle-même : essentiel pour cet instrument complexe, le rythme doit être magistralement assuré par l'organiste, et cela est rare. La résonance de l'édifice aidant, la musique devient vite confuse et incompréhensible (au sens de Boris de Schloezer, Introduction à Jean-Sébastien Bach, d'en saisir la construction, les articulations permettant l'expression). En outre, le choix des jeux est capital, la partition exigeant certains timbres, de la flûte au basson pour les bois, des trompettes au tuba pour les cuivres, toutes les déclinaisons des cordes et autres sons cristallins et voix angéliques. Mais l'organiste doit parfois réinventer l'instrumentation en fonction des couleurs voulues pour une pièce particulière. Selon l'orgue, les timbres sont différents, le toucher bien sûr (comme pour un piano ou un clavecin) mais aussi l'acoustique de l'église qui change la réception du public et de l'interprète lui-même. Comme pour un orchestre symphonique, le compositeur peut mélanger les timbres au moyen des tirettes sur les côtés du clavier, rendant presque infinies les possibilités timbriques de l'instrument.

L'organiste virtuose Vincent Genvrin restitue avec un sens musical impressionnant les œuvres de Marcel Dupré, organiste et compositeur ; très rigoureux dans la pulsation et les rythmes complexes, l'interprète donne la sensation d'une apparente liberté dans l'expression, respectant chaque phrasé, et recréant, par son toucher parfois délicat, parfois puissant, sa respiration unie à celle de la formidable machine, l'univers à la fois improvisé et écrit de ces œuvres uniques. Les pièces musicales sont parfois comparées à des œuvres architecturales. La comparaison est justifiée pour les œuvres pour orgue en particulier, l'interprète nous les rend compréhensibles, et l'on à peine à imaginer que pour des pièces allant d'environ une minute à plus de huit minutes (Pastorale, plage 17), l'improvisateur génial que fut Marcel Dupré les avait toutes en tête !

Flore Estang

21 février 2016

À propos - contact | S'abonner au bulletin | Biographies de musiciens | Encyclopédie musicale | Articles et études | La petite bibliothèque | Analyses musicales | Nouveaux livres | Nouveaux disques | Agenda | Petites annonces | Téléchargements | Presse internationale | Colloques & conférences | Universités françaises | Collaborations éditoriales | Soutenir musicologie.org.

À propos - contact | S'abonner au bulletin | Biographies de musiciens | Encyclopédie musicale | Articles et études | La petite bibliothèque | Analyses musicales | Nouveaux livres | Nouveaux disques | Agenda | Petites annonces | Téléchargements | Presse internationale | Colloques & conférences | Universités françaises | Collaborations éditoriales | Soutenir musicologie.org.

Musicologie.org, 56 rue de la Fédération, 93100 Montreuil. ☎ 06 06 61 73 41.

ISSN 2269-9910.

Lundi 19 Août, 2024