François Coadou, Caen 2006 —

Offenbach-matériau : essai de lecture philosophique de l’œuvre-Offenbach

Offenbach est de ces auteurs méconnus à force d’être trop connus. On a tous en tête certain de ses airs ; on a tous en tête quelque mise en scène de ses pièces. Bien plus, son nom seul à peine prononcé et c’est tout un ensemble de rengaines et de clichés qui s’évoquent, où se mêlent des échos de fête, de froufrou et de cancan, de champagne qu’on débouche et de joyeuse ivresse. Mais quant à savoir si cette manière, dont il est le plus couramment envisagé, et dont il est, par conséquent, le plus couramment joué, aussi, doit nous satisfaire : c’est autre chose. Peut-être doit-on, bien plutôt, s’en méfier – comme on doit se méfier, d’ailleurs, de toute rengaine et de tout cliché. Car, pour un fait qu’elle soit, pour une donnée qu’elle soit dans l’histoire de sa réception, cette tradition d’interprétation de l’œuvre d’Offenbach — puisque c’est bien de cela, en l’occurrence, qu’il s’agit — l’enferme, comme le fait, par définition, toute tradition d’interprétation, dans un sens univoque. De sorte que le rôle qu’elle joue vis-à-vis de l’œuvre se révèle être celui d’un obstacle plutôt que celui, vraiment, d’un moyen d’accès ; elle la couvre en même temps qu’elle la découvre ; elle empêche l’advenue, la concernant, de quoi que ce soit d’inouï ou d’invu. À telle enseigne qu’on hésite à parler encore d’œuvre d’art. Prise qu’elle est, alors, dans une tradition d’interprétation qui, par définition, n’est plus de mise, et où elle se répète, séparée qu’elle est, alors, en d’autres termes, de toute base véritable (c’est-à-dire effective) de production et de réception, l’œuvre d’art se trouve, en effet, condamnée à péricliter jusqu’à devenir tout bonnement insignifiante – sinon, peut-être, comme élément de décor culturel, qu’entretient l’habitude, le relent nostalgique d’un ravissement enfui, le souvenir pâli du bon vieux temps. Sans doute faut-il par conséquent, et ne serait-ce que pour cela, rejeter toute tradition de ce genre. C’est un rapport à l’œuvre, pour le dire en bref, des plus abstraits et des plus vains. Mais d’autant plus, encore, faut-il la rejeter, cette tradition, et c’est le cas pour l’œuvre d’Offenbach, quand elle ne se contente pas seulement de l’enfermer, ainsi, dans un sens univoque, mais qu’elle l’enferme, ce qui est plus grave, dans un sens univoque qui la falsifie.

Mais peut-être est-il nécessaire, avant d’aller plus loin, que je m’explique un peu plus sur ce dernier point.

En quoi y a-t-il donc falsification ?

Je me contenterai, ici, de prendre un exemple, mais un exemple qu’on va voir être décisif.

Il s’agit de la détermination du genre auquel appartiennent les œuvres d’Offenbach.

Facile, dira-t-on, car s’il y a bien une chose qui ne souffre pas contestation, c’est que les œuvres d’Offenbach sont à la fois les œuvres fondatrices et les œuvres à l a fois les plus représentatives du genre de l’opérette.

N’est pas là, en effet, une chose bien établie ?

C’est ce que laisse, à tout le moins, penser une lecture des différentes histoires de l’opérette, qu’elles soient anciennes, L’opérette de José Bruyr (1962)1, L’histoire de l’opérette en France de Florian Bruyas (1974)2, ou qu’elles soient récentes comme La belle histoire de l’opérette de Claude Dufresne (1997)3, L’opérette en France de Benoît Duteurtre (1997)4 ou L’opérette de Jacques Rouchouse (1999)5. Toutes font remonter l’opérette à Offenbach ou à Hervé. Et quand c’est Hervé qui est considéré comme le père, Offenbach en demeure alors, à tout le moins, le principal propagateur.

Mais allons voir, maintenant, ce qui se passe ailleurs que dans les ouvrages spécialisés sur l’histoire de l’opérette, qu’on pourrait toujours soupçonner de vouloir annexer, par esprit de parti si l’on veut, un compositeur de la notoriété d’Offenbach.

Or, ailleurs, donc, le jugement concernant le genre auquel appartiennent les œuvres d’Offenbach ne semble pas différer.

Qu’Offenbach est le père ou le principal propagateur de l’opérette, c’est aussi ce que l’on trouve dans les dictionnaires de musique. Qu’on en consulte deux, par exemple, reconnus, en France, pour leur sérieux et d’une diffusion importante : le Dictionnaire de la Musique publié sous la direction de Marc Honegger, en 19766, et le Dictionnaire encyclopédique de la Musique publié sous la direction de Denis Arnold, en 1983, pour la version originale anglaise, et en 1988 pour la version française sous la direction d’Alain Pâris7. Dans l’un comme dans l’autre, aux articles « opérette », ce sont les grandes œuvres d’Offenbach, Orphée aux Enfers, La Belle Hélène, La Grande Duchesse de Gérolstein ou La Périchole qui sont citées en modèle du genre.

Enfin, nombre de commentateurs eux-mêmes d’Offenbach ont soutenu la même chose : qu’on aille voir, par exemple, les ouvrages de Louis Schneider, en 19238, de Jacques Brindejont Offenbach, en 19409, d’Alain Decaux, en 196610, ou, plus près de nous, de Robert Pourvoyeur, en 199411, ou, en 199812, de Claude Dufresne.

À telle enseigne, donc, que cela semble devoir être un paradoxe, et même peut-être une folie, que d’essayer de soutenir le contraire.

Mais il vaut peut-être la peine, tout de même, de tenter la chose.

Ne serait-ce que parce qu’Offenbach, après tout, et lorsqu’on regarde tout cela d’un peu plus près, n’a pas lui-même qualifié d’opérettes les œuvres précitées : Orphée aux Enfers, La Belle Hélène, La Grande Duchesse de Gérolstein ou La Périchole. Il les a désignées comme étant des opéras bouffes.

À quoi l’on répondra, peut-être, que je joue sur les mots, et qu’à tout le moins, s’il n’a pas employé le terme, il a bien fait de l’opérette, pour ainsi dire sans le savoir.

Je ne suis pas sûr, en l’occurrence, d’être celui qui joue sur les mots, ou avec eux, c’est-à-dire celui qui les traite avec le plus de frivolité, oubliant qu’ils ne sont peut-être pas seulement des sons mais aussi des concepts.

Mais je veux bien, pour le moment, accorder l’objection que ce n’est pas parce qu’il n’y a pas, à propos de La Grande Duchesse de Gérolstein par exemple, le mot opérette d’indiqué, par l’auteur, pour désigner le genre auquel l’œuvre appartient, que La Grande Duchesse de Gérolstein n’est pas une opérette. Après tout, Offenbach aurait pu être pionnier dans un genre, l’opérette, qui n’aurait trouvé son nom qu’après lui.

Essayons donc de vérifier cela, accordé, pour le moment, comme une hypothèse et, pour ce faire, essayons de déterminer quelles sont les caractéristiques de l’opérette comme genre. Nous tâcherons de voir, ensuite, si l’on retrouve les mêmes caractéristiques chez Offenbach.

Qu’est-ce donc que l’opérette ?

Le dictionnaire de Marc Honegger indique ceci : « Opérette, œuvre lyrique de caractère léger, formée de dialogues parlés, de pièces chantées et de danses à la mode ».

Comme on voit, ce qui fait l’essentiel de la définition, plutôt que l’alternance du parlé et du chanté, que l’opérette partage, comme on sait, avec l’opéra-comique, c’est le caractère des œuvres qui illustrent le genre, à savoir, un caractère léger.

Nous voilà, dira-t-on, bien avancé. Car pour ce qui est de déterminer en quoi consiste exactement cette légèreté, on ne sait trop, peut-être, comment s’y prendre.

Une première manière de s’y prendre — mais c’est un piège, surtout, qu’il faut éviter — serait d’opposer, ici, cette musique dite légère à une musique dite lourde…

Car, en voyant les choses ainsi, on se retrouverait, en d’autres termes, à louer l’opérette pour sa légèreté, à en faire la forme d’art la plus accomplie, quand on blâmerait l’opéra-comique ou l’opéra pour leur lourdeur.

Ce qui, certes, n’est pas ce qu’ont en tête nos auteurs de notices lorsqu’ils qualifient le caractère de l’opérette de léger.

Par ce caractère léger, bien plutôt qu’un compliment, il faut, de leur point de vue, entendre un reproche, ou, à tout le mois, un jugement d’ordre péjoratif.

L’opérette, c’est léger, c’est-à-dire que, du point de vue de l’art, ça ne pèse pas bien lourd.

Entendu de cette manière, le caractère léger, donc, désigne essentiellement la qualité de l’œuvre, la qualité de la musique en particulier.

La musique d’opérette, par opposition à la musique d’opéra ou d’opéra-comique, c’est de la musique simple, pas très élaborée.

Cette qualité de musique, condamnable, peut-être, du point de vue de l’art, correspondant, cependant, à la fonction de l’opérette qui est une fonction de divertissement.

De là aussi, et c’est une autre facette du caractère léger dont il est question, la bonne humeur qui règne, généralement, dans ce genre d’œuvres. Dans l’opérette, le sujet aussi doit être léger. Puisqu’on est là pour se divertir, on évitera, en d’autres termes, d’aborder tout sujet sérieux. Puisqu’on est là pour se divertir, et pas plus, on évitera tout ce qui pourrait ébranler, en quoi que ce soit, le spectateur. On restera dans le ton d’une joyeuse insouciance, d’une joyeuse insignifiance, dans une douce sentimentalité, bref, dans le bon ton. L’opérette est un genre, en cela, qui évite tout excès. Et on y craint, dans le fond, les débordements d’un franc comique, d’une bouffonnerie débridée, tout autant que les débordements douloureux d’habitude associés au tragique.

À ce portrait robot de l’opérette, tracé à grands traits à partir de l’analyse d’un article de dictionnaire, correspondent quelques grandes œuvres qui se sont hautement réclamées du genre et qui sont unanimement reconnues pour telles : qu’on songe, ici, aux opérettes viennoises de Johann Strauss ou de Franz Lehar ; qu’on songe, encore, aux opérettes françaises de Robert Planquette, Louis Varney, Louis Ganne, Reynaldo Hahn, de Maurice Yvain ou de Francis Lopez. Et nous venons, au fil de cette énumération, de parcourir près de 80 ans de l’histoire du genre, des années 1870 aux années 1940…

Mais la question qui se pose, maintenant, est de savoir si les œuvres d’Offenbach, que, tout à l’heure, nous avons citées, correspondent, elles aussi, à ce portrait-robot, entrent dans ce genre, l’opérette, dont nous venons d’énumérer les caractéristiques principales.

Peut-être la réponse ne sera-t-elle pas facile à donner. Car, à tout le moins, c’est un fait que les œuvres d’Offenbach ont été considérées comme de l’opérette et interprétées, souvent, en ce sens. De sorte que, peut-être, ces interprétations dans l’oreille, nous aurons du mal à faire la part des choses…

Mais la difficulté, à vrai dire, n’est pas aussi grande qu’on l’aurait pu croire. Même interprétées dans le sens de l’opérette, les œuvres d’Offenbach, semble-t-il, n’ont pu totalement s’y plier. Elles ont résisté, et elles résistent.

La musique d’Offenbach, en effet, est-elle légère ? Et les sujets de ses pièces, eux aussi, sont-ils légers ?

Certes pas !

Il semble qu’à ces deux caractéristiques de l’opérette les œuvres d’Offenbach, quelle que soit la manière dont on veuille les interpréter, ne correspondent pas.

Et d’abord, s’agissant de la musique, on ne saurait, honnêtement, faire de comparaison, pour ce qui est de leurs qualités respectives, entre la musique d’Offenbach et celle des auteurs d’opérette qu’on a tout à l’heure énumérés.

Je me contenterai, ici, pour le moment, de donner quelques arguments de surface là-dessus – une compréhension en profondeur du fonctionnement de la musique d’Offenbach devant être remise à une étape ultérieure de notre analyse.

Le premier de ces arguments surface est tiré de la comparaison entre la musique des opéras bouffes et celle des Contes d’Hoffmann. Les Contes d’Hoffmann, comme on s’en souviendra, est la dernière œuvre d’Offenbach. À peine achevée au moment de sa mort, en 1880, c’est une œuvre sérieuse : un opéra-comique, dans l’édition Oeser13, ou même un grand opéra, dans l’édition Kaye14. À ce titre, les Contes d’Hoffmann bénéficient d’une faveur auprès des musicographes et des firmes discographiques (ils sont la seule œuvre d’Offenbach ayant eu l’honneur d’être enregistrée chez Deutsche Grammophon) dont ne bénéficient certes pas les opéras bouffes ou ce qu’on considère couramment, rappelons-le, être des opérettes. Pourtant, à y regarder de plus près, ce qui est frappant — et ce contre la légende des Contes d’Hoffmann chant du cygne d’Offenbach, œuvre où le compositeur se serait dépassé, aurait atteint à une qualité de lui jamais atteinte — ce qui est frappant, dis-je, c’est la similitude de la musique dans ces soi-disant opérettes d’une part et d’autre part dans cette soi-disant exception. Car, de fait, c’est bien le même compositeur qui est à l’œuvre ici et là : sans qu’il ait eu besoin, aucunement, d’élever sa muse. Tout juste, peut-être, a-t-il pesé différemment ses effets… Mais ce sont, à part cela, les mêmes qualités techniques, les mêmes qualités mélodiques. D’ailleurs, on voudra bien noter, à ce propos, qu’on retrouve, dans les Contes d’Hoffmann, un certain nombre de motifs empruntés à des œuvres antérieures : la célèbre barcarolle, par exemple, qui ouvre l’acte IV, avait précédemment été utilisée dans Les Brigands, opéra bouffe de 1869, mais coupée lors des répétitions. On en trouverait, d’ailleurs, une version plus ancienne encore dans un recueil de mélodies de 1852 intitulé Les voix mystérieuses. Bien mieux, s’il fallait poursuivre la comparaison entre les Contes d’Hoffmann et les opéras bouffes antérieurs, chose que nous ne voulons prendre ici le temps de faire, la balance ne pencherait peut-être pas du côté qu’on croit : du point de vue de la construction dramatique, et de l’à propos de la musique, les opéras bouffes se révèlent très supérieurs aux Contes d’Hoffmann. Inachevés au moment de la mort d’Offenbach, ceux-ci n’ont pas bénéficié de tout le travail de correction, presque de cisèlement, extrêmement important comme on sait, qu’Offenbach effectuait encore sur les partitions au cours des répétitions et même des premières représentations.

Bref, tout ceci, comme on voit, pour réduire par l’absurde le jugement qui tendrait à voir dans la musique des opéras bouffes d’Offenbach de la musique légère, c’est-à-dire de piètre qualité. On reconnaît à la musique des Contes d’Hoffmann la dignité d’être de la grande musique. Or la musique des opéras bouffes est faite des mêmes procédés. Et peut-être même est-elle, à certains égards, plus aboutie. Pourquoi lui dénierait-on, alors, pareille dignité ?

Mais je veux encore, tant est grande la force du préjugé, qui réduit la musique des opéras bouffes d’Offenbach à de la sous-musique, à de la musique légère, à de la musique d’opérette, développer ici un deuxième argument qui, peut-être, entre un peu plus avant que le précédent dans les questions de technique et de stylistique musicale.

Qu’on ne s’effraye pas néanmoins. C’est une chose que l’écoute seule de ses œuvres, et pour peu qu’on connaisse un tant soit peu le contexte musical de l’époque, permet le plus immédiatement d’appréhender. Offenbach, de fait, maîtrise fort bien la technique et le style de la musique la mieux reconnue en son temps, en tant que musique sérieuse, c’est-à-dire la musique du grand opéra, tel que le pratiquent Giacomo Meyerbeer ou Fromental Halévy.

C’est un point qui a été fort bien établi, et bien mieux, assurément, que je ne saurais le faire, par René Leibowitz, dans le chapitre qu’il a consacré à Offenbach, en 1957, dans son Histoire de l’opéra15.

Qu’on me permette, d’ailleurs, à ce propos, une parenthèse, car c’est un point d’histoire intéressant à noter, encore qu’il puisse prendre, si l’on voulait, à tout prix, y voir malice, les formes d’un argument d’autorité.

Il y aurait peut-être de quoi en surprendre plus d’un, en effet, de voir René Leibowitz, qui fut le professeur de Boulez, l’élève peut-être le plus fanatique de Schönberg, l’introducteur du dodécaphonisme en France, bref, quelqu’un qui ne passe pas pour un enfant de chœur lorsqu’il s’agit de technique musicale, s’intéresser, ici, à Offenbach, si tant est que sa musique soit de la musique légère, et lui consacrer tout un chapitre dans son Histoire de l’opéra. Intérêt, d’ailleurs, qui, de la part de René Leibowitz, ne fut pas un intérêt purement verbal, ou livresque, puisqu’il, s’est également distingué, en tant que chef d’orchestre, cette fois, comme l’un des meilleurs interprètes de La Belle Hélène ou de La Grande Duchesse de Gérolstein dans les années 5016.

Mais, précisément, s’il lui consacre ainsi tout un chapitre, et toute une partie de son activité, c’est qu’il y voit, sous l’apparence fausse de simplicité, quelque chose de bien plus complexe et de bien plus intéressant que de la musique légère.

Non seulement, donc, René Leibowitz s’attache à montrer qu’Offenbach, en maints lieux de chacun de ses opéras bouffes, compose de la musique de grand opéra, à la manière de Giacomo Meyerbeer ou Fromental Halévy, dont il maîtrise la technique et la stylistique – il suffit, par exemple, et sans parler des parodies stricto sensu, dont Offenbach fait également usage, de penser, dans l’acte I de La Belle Hélène, à la musique de l’air d’Hélène, « L’homme à la pomme » ou à certains passages du trio de Paul, Boum et Puck à l’acte II de La Grande Duchesse de Gérolstein : rien de tout cela, d’un point de vue strictement musical, ne serait déplacé dans un grand opéra. Mais, plus encore, René Leibowitz s’attache à montrer qu’Offenbach, lorsqu’il compose ce genre de musique, en évite en même temps les travers et, pourrait-on dire, l’espèce de naïveté. De fait, ce genre de musique, pour admirable qu’elle soit d’un point de vue esthétique, présente souvent des aspects d’invraisemblance au plan dramatique, et d’exagération, de grandiloquence, quant à l’expression des idées et des sentiments. Le tout n’étant sauvé, ou ne tenant, que par convention : parce qu’on est à l’opéra. Offenbach, au contraire, note René Leibowitz, lorsqu’il compose ce genre de musique, ne la compose et ne l’utilise jamais au premier degré. On est toujours, au moins, dans un deuxième, né ou bien de la juxtaposition, avant ou après cette musique sérieuse, d’une musique des plus ridicules ; ou bien par l’imposition, sur cette musique sérieuse, de paroles dérisoires, tout à fait en décalage : c’est le cas, par exemple, de l’air d’Hélène déjà cité tout à l’heure : « L’homme à la pomme ». En d’autres termes, Offenbach adopte toujours, vis-à-vis de cette musique, excepté peut-être dans les Contes d’Hoffmann, une attitude réflexive.

De tout cela, René Leibowitz tire la conclusion que l’œuvre d’Offenbach, loin d’être légère, constitue une date clé dans l’histoire de l’opéra, en tant qu’elle une des premières dans lesquelles le sujet principal de l’opéra, c’est l’opéra lui-même.

Bien sûr, on voit qu’il tire, ici, l’œuvre d’Offenbach dans le sens qui l’arrange, en en faisant une étape dans la révélation et dans l’affirmation, qu’il défend quant à lui, de l’autonomie de la musique. Et l’on n’est pas obligé, peut-être, de le suivre entièrement dans cette voie.

Reste, cependant, que René Leibowitz est le premier musicologue, avant David Rissin, en 1980, dans son livre intitulé Offenbach ou le rire en musique17,à avoir aperçu quelque chose du fonctionnement réel de l’opéra bouffe ou, à tout le moins, de ce qui, dans l’opéra bouffe, ici, nous intéressera.

On comprend donc, maintenant, je l’espère, pourquoi on ne saurait, s’agissant de la musique d’Offenbach, parler de musique légère.

Et quant au sujet de ces pièces, il semble, là encore, qu’on ne doive pas trouver la légèreté d’opérette qu’on y attendait.

On vient, en un sens, de l’indiquer d’une première manière. Si l’un des sujets de ses œuvres, c’est l’opéra lui-même, la question de savoir ce que c’est, comment ça fonctionne, ce n’est certes là un mince sujet.

Et c’est déjà un premier point, à tout le moins, qui les distingue des œuvres d’un Planquette ou d’un Varney.

Mais il y a plus encore. L’opérette, avons-nous dit, se caractérise, quant à la manière dont les sujets y sont abordés, par une joyeuse insouciance, une joyeuse insignifiance, une douce sentimentalité.

Chez Offenbach, on est, semble-t-il, bien loin de cela.

D’abord, il y a, chez lui, une puissance comique que l’opérette ne connaît pas. Dans l’opérette, on se contente la plupart du temps de sourire. Offenbach, lui, quand bien même il l’est parfois, ne se contente pas d’être plaisant : il donne plus souvent et plus volontiers dans la bouffonnerie. On est ici au-delà de la joyeuse insouciance, de la joyeuse insignifiance de l’opérette. On est, bien plutôt, dans des régions dangereuses de turbulence, dont on ne sait jamais, exactement, comme on se sortira. Il y a quelque chose d’inquiétant dans le rire tel que le pratique Offenbach, quelque chose sur quoi, plus tard, on reviendra, mais qu’on peut, tout de suite, et sans plus entrer dans l’analyse, distinguer du rire inoffensif tel que le pratique l’opérette.

De même, autre différence avec l’opérette, et c’en est la conséquence, si l’on trouve bien, chez Offenbach, quelques airs sentimentaux, comme l’air de John Styx dans Orphée aux Enfers, par exemple, ou l’air de la lettre dans La Périchole, ce n’est pas là le ton général de ses œuvres. Bien plutôt, ce sont là que des îlots au milieu d’éléments déchaînés.

Enfin, dernière différence flagrante avec l’opérette, c’est la dimension satirique qui traverse les œuvres d’Offenbach, dont on ne trouve nulle trace dans l’opérette. Ce sont là des points bien connus, dans le détail desquels il n’est peut-être pas nécessaire d’entrer. Comment ne pas entendre, en effet, dans La Belle Hélène, une critique, entre autres choses, de la jeunesse dorée, en la personne d’Oreste, ou une critique du clergé corrompu en la personne de Calchas ? Comment ne pas entendre, de même, dans La Grande Duchesse de Gérolstein,les traits adressés à l’armée ou, dans Les Brigands,les traits adressés aux banquiers ? Toutes choses que confirme la lecture des rapports de la censure, à l’époque, qui exprime, maintes fois, son embarras, là-dessus, et sa perplexité.

Pour toutes ces raisons, donc, quant à la musique aussi bien que quant au contenu, il semble pour le moins abusif de considérer, comme l’ont fait par le passé ou comme le font encore, pourtant, nombre de commentateurs et d’interprètes, que les œuvres d’Offenbach sont des opérettes.

Lorsqu’on soutient cette thèse, de fait, on plaque sur l’œuvre d’Offenbach un concept, et un genre, qui ne se sont développés qu’après lui.

Pourtant, dira-t-on, soucieux, encore, d’objecter, le mot d’opérette n’est-il pas d’usage plus ancien qu’Offenbach ? Et celui ne l’utilise-t-il pas – sinon pour désigner Orphée aux Enfers, La Belle Hélène, La Grande Duchesse de Gerolstein, La Périchole ou Les Brigands, toutes les œuvres que j’ai cité – du moins pour désigner d’autres de ses œuvres ?

Sans doute. Tout cela est vrai. Le mot opérette est pour la première fois attesté en français en 1821 dans le Dictionnaire de musique moderne de Castil-Blaze18. Il a chez lui un sens péjoratif, puisqu’il désigne, à le croire, « ces avortons dramatiques, ces compositions en miniature, dans lesquelles on ne trouve que de froides chansons et des couplets de vaudeville ». Ce n’est pas en ce sens, bien sûr, qu’Offenbach prend le mot opérette, lorsqu’en effet il l’utilise — 33 fois dans son catalogue, sur un total de 135 numéros (sans compter les différentes versions d’une même œuvre) — pour l’appliquer à certaines de ses œuvres. Mais, pour autant, ce n’est pas non plus pour désigner un genre, celui dont a parlé plus haut, qui n’existera sous ce nom, en France, qu’à partir des années 1880. Il s’agit donc, plutôt, chez Offenbach, et il demeure en cela au plus proche de l’étymologie italienne, operetta, de désigner par le mot d’opérette la taille de l’œuvre. Une opérette, chez lui, ce n’est rien d’autre, en effet, qu’un petit opéra. Ce que confirme un examen plus approfondi du catalogue : toutes les œuvres qu’il y désigne sous ce mot sont, pour la plupart, en un acte, quelques-unes en deux, et font appel à un effectif instrumental et de chanteurs relativement réduit. D’ailleurs, et preuve encore qu’il ne s’agit donc pas, par-là, d’indiquer l’appartenance à un genre constitué, Offenbach, sur les 33 cas signalés, prend 17 fois la peine de compléter l’intitulé en indiquant : opérette bouffe ou opérette féerie. Le qualificatif, en l’occurrence, de bouffe ou de féerie devant, bien plutôt que le mot lui-même d’opérette, nous renvoyer au genre de l’œuvre en question : comme c’est le cas lorsqu’on parle d’opéra bouffe ou d’opéra féerie.

Il semble donc, cette dernière objection ayant été écartée, qu’on ait balayé une bonne fois pour toutes — n’était bien sûr la force de l’opinion, contre laquelle on n’a de cesse de devoir toujours lutter à nouveau — l’idée selon laquelle Offenbach aurait composé des opérettes au sens que ce mot prendra dans la suite.

Car, décidément, ce n’est pas en ce sens qu’Offenbach utilise le mot quand il l’utilise ; et car on serait bien en peine de trouver quoi que ce soit, dans son œuvre, qui corresponde, abstraction faite du mot que, quant à lui, il aurait utilisé, à la définition qu’on a vu être celle de l’opérette comme genre. Tout juste pourrait-on trouver, peut-être, des traces de la gentille gaîté et de la sentimentalité de ce qui sera ensuite l’opérette dans certaines de ses dernières œuvres, d’après 1870, où il a dû se conformer au goût nouveau d’un public lassé de l’opéra bouffe, ou pour lequel ce n’était plus, à tout le moins, le moment de ce genre de spectacle. Mais il serait abusif d’en faire, pour autant, le père de l’opérette. Bien plutôt prend-il lui-même modèle, alors, dans l’opéra-comique léger du XIXe siècle, tel qu’on le trouve chez un Victor Massé, dans Galathée, en 1852, ou dans Les Noces de Jeannette, en 1854, ou tel qu’on le trouve encore chez un Charles Gounod, lui-même, en 1860, dans Philemon et Baucis. Ce sont peut-être là, plus que dans Offenbach, que se situent les racines effectives de l’opérette…

Mais qu’est-ce donc, alors, demandera-t-on, qu’Offenbach a composé, s’il n’a pas composé de l’opérette ? C’est une question à laquelle nous avons déjà répondu, chemin faisant, mais sans avoir su peut-être encore toute l’importance qu’il fallait accorder à notre réponse.

Offenbach a composé, surtout, des opéras bouffes.

Ou, à tout le moins, c’est sous ce mot, et c’est dans se genre, qu’il a choisi de ranger les compositions les plus réussies de son catalogue, celles qui sont le plus représentatives de son style, celles dont nous avons déjà cité quelques exemples et auxquelles on pense toujours, aujourd’hui, quand on parle d’Offenbach.

Des opéras bouffes, oui, et ce n’était donc pas jouer sur les mots, tout à l’heure, on le comprend maintenant, que d’avoir souligné cette dénomination.

Car, en la choisissant, Offenbach indique, de fait, et même revendique, un héritage.

Nous possédons, sur ce point, un texte des plus intéressants d’Offenbach lui-même, intitulé « Concours pour une opérette en un acte »19, le mot d’opérette devant être pris, ici, au sens qu’on a dit.

Ce texte, duquel toute dimension publicitaire, ou propagandiste, n’est certes pas absente, fut publié, coup sur coup, dans le Figaro du 15 juillet 1856, dans la Revue et Gazette musicale de Paris du 20 juillet et dans Le Ménestrel du 27.

1856, la date mérite qu’on s’y arrête un instant, car elle est charnière dans l’œuvre d’Offenbach.

Après avoir, pendant lustres, essayé, mais sans y parvenir, de se faire jouer au théâtre, Offenbach, qui ressent pour cela une attirance impérieuse, vient d’obtenir, l’année précédente, en 1855, l’autorisation d’ouvrir sa propre salle. Baptisée les Bouffes Parisiens, sise aux abords des Champs Élysées, elle n’a d’autre fonction, aux yeux du compositeur, que de lui permettre de monter enfin ses propres œuvres : puisqu’après tout on n’est jamais aussi bien servi que par soi-même. La soirée inaugurale, constituée de plusieurs petites pièces, et dont le clou est la bouffonnerie musicale intitulée Les Deux Aveugles, a lieu le 5 juillet 1855. C’est d’emblée un grand succès. À telle enseigne qu’il obtient, au cours de la même année, l’autorisation de transporter son activité dans une salle plus vaste et mieux située (au niveau du passage Choiseul). L’inauguration du nouveau théâtre a lieu le 29 décembre 1855, avec Ba-Ta-Clan, chinoiserie musicale en un acte, sur un livret de Ludovic Halévy, collaborateur qu’Offenbach s’est attaché depuis le mois de juillet. Là encore, l’ouvrage rencontre un grand succès. Il faut dire qu’il présente déjà toutes les qualités musicales et théâtrales qui feront le succès des opéras bouffes ultérieurs.

Mais on n’en est pas encore là. Pour le moment, et s’il vient certes de connaître ses premières réussites, Offenbach reste encore cantonné à une place des plus subalternes dans le paysage musical et théâtral parisien. On peut même dire, en un sens, qu’il n’y a pas encore trouvé sa place, à cette date, ou qu’il n’est pas encore parvenu, plutôt, à se la faire reconnaître. De même, à cette date, il est encore limité par le privilège impérial, à ne pouvoir représenter que des ouvrages de petite taille et à nombre réduit de personnages.

Toutes choses, bien sûr, dont il ne saurait longtemps se contenter.

En ce milieu de l’année 1856, Offenbach a donc besoin d’assurer mieux sa position, en donnant davantage de visibilité à ce qui fait, selon lui, l’originalité de son théâtre et de son œuvre.

C’est dans ce contexte, publicitaire, avons-nous dit, ou propagandiste, qu’il faut aborder la lecture du « Concours pour une opérette en un acte ».

Quel meilleur moyen, en effet, de faire parler de soi que d’organiser un concours, et de publier, à cette occasion, et ce dans trois journaux différents, un texte qui a toutes les allures d’un manifeste ?

Le texte d’Offenbach s’organise en trois temps : un rappel historique ; un aperçu de la situation musicale et théâtre contemporaine ; et l’énoncé du programme à proprement parler.

Commençons par la deuxième partie. Elle énonce le constat suivant : l’opéra-comique n’est plus ce qu’il était. L’opéra-comique, en ce milieu de XIXe siècle, est devenu un genre sérieux. Il s’est, de plus en plus, rapproché, à tous points de vue, du grand opéra.

Ce faisant, il a rompu avec ses origines, dont la première partie a présenté le rappel, à savoir, avec l’opéra-comique du xviiie siècle, celui des Philidor, des Monsigny, des Grétry et, par delà, avec le Théâtre de la Foire dont l’opéra-comique du xviiie siècle est issu. Les caractéristiques tant musicales que théâtrales de ces œuvres étaient la simplicité et la sobriété ; elles étaient la malice et l’esprit. Elles déployaient, enfin, une réelle puissance comique : sans jamais enfreindre, cependant, les limites du bon goût, elles étaient de l’ordre de la farce, elles étaient de l’ordre de la bouffonnerie.

Ce rappel et ce constat étant faits, Offenbach énonce, par conséquent, ce programme dans la troisième partie du texte : « Le théâtre des Bouffes Parisiens veut essayer de ressusciter le genre primitif et vrai ».

Cette lecture, comme on voit, est pleine d’enseignements.

Elle permet d’abord d’écarter l’image de musicien naïf qui colle parfois à Offenbach. Car, au contraire, ce qui frappe, ici, à une époque, après tout, où l’histoire de la musique n’en est qu’à ses balbutiements, c’est la connaissance des plus étendues de l’histoire de l’opéra-comique dont fait preuve Offenbach.

Cela donne du poids à ses prises de position esthétiques, dont on se rend compte, précisément, qu’elles ne sont pas le fruit du hasard, ou de ses seules dispositions de caractère, mais qu’elles sont bien des prises de position.

Ce qui est intéressant, encore, c’est la référence, en plein XIXe siècle, à l’opéra-comique des débuts, à l’opéra-comique du xviiie siècle.

Qu’est-ce, en effet, que celui-ci, sinon l’opéra des Lumières ?

L’affirmation, peut-être, semblera un peu abrupte.

Mais elle ne le sera guère que pour ceux qui ignorent combien le genre fut défendu et même promu par des philosophes comme Rousseau20 ou, plus encore, Diderot21.

Tandis qu’ils voient, dans la vieille tragédie lyrique, héritée du XVIIe siècle, le lieu, obsolète, où le pouvoir ancien, où la monarchie absolue se contemple elle-même et se donne à contempler, ils voient, symétriquement, dans le Théâtre de la Foire et dans l’opéra-comique naissant, l’expression des aspirations du peuple à l’émancipation.

En d’autres termes, là où la tragédie lyrique était un instrument de pouvoir, à fonction idéologique, l’opéra-comique leur apparaît comme un instrument de révolte, à fonction critique.

Il suffit, d’ailleurs, pour s’en persuader, de regarder les thèmes et le fonctionnement de ces opéras comiques des débuts. Il s’agit, tantôt, de se moquer des conventions de la tragédie lyrique, reflet des conventions qui régissent la société ancienne. Tantôt encore, il s’agit, au contraire, de promouvoir les valeurs alternatives d’une société nouvelle, la simplicité, la sobriété de mœurs, le bon sens et la moralité. Mais le plus souvent, encore, et c’est le ressort même de la farce qui les caractérise, il s’agit, comme par exemple dans Blaise le Savetier, de Philidor, qu’Offenbach cite en modèle du genre, de se jouer des fausses croyances, et autres chimères par où on est abusé, de se jouer des fausses puissances, aussi, celles de l’argent, ici, en l’occurrence.

Sans doute, il y a bien quelque chose de cela qui a passé dans les œuvres d’Offenbach.

Et le programme qu’il formule, en juillet 1856, n’est certes pas resté lettre morte.

S’il l’on prend une pièce comme Croquefer, opérette bouffe crée le 12 février 1857 au théâtre des Bouffes Parisiens, on voit bien, par exemple, toute l’influence qu’exercent sur Offenbach les procédés du Théâtre de la Foire. Empêché qu’il est, par le privilège impérial, de mettre en scène plus quatre de personnages, il a recours, ici, à un personnage supplémentaire muet, qui s’exprime en gémissant, lorsqu’il faut chanter, et par l’intermédiaire de pancartes lorsqu’il faut parler. Astuce devant l’originalité de laquelle, parfois, ses commentateurs s’extasient22, mais tout droit venue, cependant, des modèles précités…

Cette influence, d’ailleurs, de l’opéra-comique du XVIIIe siècle sur Offenbach va plus loin que ce genre de détails. Elle s’exprime aussi au niveau même de la technique et de la stylistique de composition qui est la sienne. Autant que l’était celle d’un Monsigny ou celle d’un Grétry, la musique d’Offenbach est, en effet, une musique éminemment classique.

On a souvent rapporté la phrase de Rossini désignant Offenbach comme le « petit Mozart des Champs Élysées ».

Par delà le compliment qu’elle représente, elle indique, surtout, la parenté bien ressentie par les contemporains entre la musique, le style d’Offenbach et le style classique.

Et ce, rappelons-le, en plein romantisme.

Si Offenbach, comme on l’a vu, intègre maintes fois, en effet, dans ses compositions des éléments issus de celui-ci, du romantisme tel qu’on le trouve, à tout le moins, en musique, chez Giacomo Meyerbeer ou chez Fromental Halévy, ce n’est jamais, comme on l’a vu aussi, au premier degré ni sans les intégrer dans une architecture plus vaste qui a la fermeté des schémas plus anciens et qui en contrôle les effets.

Car il y a cela, encore, d’hérité du xviiie siècle, chez lui, qu’Offenbach, décidément, ne déploie ses effets théâtraux et musicaux que dans le cadre d’un projet éminemment critique, d’un projet satirique, même, et à fonction d’émancipation, sur le détail et sur le fonctionnement duquel nous allons encore avoir l’occasion de revenir…

Mais peut-être est-il temps, pour l’heure, de faire le point, tandis que nous approchons de la fin de cette longue introduction.

On s’est efforcé, au cours de celle-ci, de délier Offenbach de l’opérette, c’est-à-dire, en d’autres termes, de le libérer de la tradition d’interprétation dans laquelle il est, le plus souvent encore, enfermé. A la suite de quoi on s’est efforcé de le relier — comme les textes, semble-t-il, le permettent — au Théâtre de la Foire, à l’opéra-comique des débuts, à l’opéra-comique du xviiie siècle c’est-à-dire à la musique des Lumières.

Et ce, répétons-le encore, en plein romantisme.

De sorte qu’Offenbach apparaît, ou peut apparaître, comme un modèle de la rupture, voire de la lutte contre celui-ci.

Et peut-être commence-t-on, cela dit, à voir un peu mieux où je veux en venir…

Né en 1819, Offenbach est le contemporain presque exact de Wagner, né, quant à lui, en 1813. Et tandis que chez ce dernier triomphe le romantisme, enfin parvenu à sa maturité musicale et théâtrale, l’œuvre d’Offenbach semble, au contraire, point par point, s’opposer à celui-ci.

Dans le fond, ce que je dis là, peut-être, n’est pas bien original.

Car c’est une chose bien connue que l’inimitié entre ces deux compositeurs.

On trouve, comme on sait, en plusieurs endroits de son œuvre, des attaques de Wagner contre Offenbach : je pense, par exemple, à la pièce Une Capitulation23, de 1870, où Wagner, après avoir accusé Offenbach d’être « l’individu le plus international », ce qui, sous sa plume, n’est certes pas un compliment, exprime le désir de le piétiner. Je pense aussi à ce passage célèbre des Souvenirs sur Auber24, de 1871, où il exprime l’opinion selon laquelle la chaleur dont, certes, fait preuve la musique d’Offenbach est « la chaleur du tas de fumier », ce qui explique, selon Wagner, ceci que « tous les cochons de l’Europe peuvent s’y vautrer ».

Sans doute cette animosité vis-à-vis d’Offenbach n’est-elle pas, du point de vue de Wagner, sans motifs.

Au premier rang desquels il y a le succès, européen en effet, que les œuvres d’Offenbach remportent à l’époque, tandis que les théâtres et le public se refusent encore aux drames de Wagner…

De même Offenbach ne s’est-il pas privé de se moquer, à plusieurs reprises, de ce dernier, au point d’avoir pu en irriter, peut-être la susceptibilité. C’est le cas, notamment, dans une petite œuvre de revue, composée en 1860, peu de temps après les déboires de Wagner au Théâtre des Italiens, et intitulée La symphonie de l’avenir. Offenbach s’y moque, comme on le comprend d’après le seul titre, des prétentions affichées par le compositeur. Ce même genre de plaisanteries, à propos des prétentions et des inventions wagnériennes, se retrouvant aussi, quelques années plus tard, en 1877, dans les Notes d’un musicien en voyage25, dans un passage, en particulier, où Offenbach souligne, d’une anecdote amusée, les inconvénients, quant aux bonnes mœurs et quant à la conduite de l’orchestre de ce qu’il soit, comme à Bayreuth, caché aux yeux du public…

Mais il n’y a là, dans le fond, rien de bien méchant de la part d’Offenbach, ni rien d’ailleurs de bien original.

L’idée, toutefois, qu’on voudrait soutenir ici, c’est qu’il y a peut-être, par delà ces détails et querelles de personnes, une opposition plus fondamentale, une opposition de conception, entre la musique de l’un et celle de l’autre, entre l’opéra bouffe d’Offenbach et le drame de Wagner.

Sans doute, cette idée, est-on tout près à nous l’accorder. Mais peut-être pas dans le sens où nous l’entendons.

La position la plus courante, en effet, consisterait à énoncer la différence entre les deux dans le sens d’une suprématie incontestable de Wagner. Ce qui, du point de vue du rôle de celui-ci dans l’évolution de la technique musicale, certes, se comprend.

La position qu’on voudrait adopter, ici, est, cependant, quelque peu différente.

Il ne s’agira pas, en effet, de constater la suprématie incontestable de l’un sur l’autre. Il ne s’agira pas, non plus, de réduire l’évaluation de la valeur artistique et de la valeur de vérité de leurs œuvres respectives à l’aune de la question seule de progrès de la technique. Car que signifie, après tout, en musique, l’idée d’un progrèstechnique : par rapport à quel idéal, et décidé en fonction de quoi, le progrès y serait-il donc normé ? Et, tout au contraire, Wagner et Offenbach n’ont-ils pas, tous les deux, par le fait même de s’occuper surtout de théâtre, manifesté clairement que leurs préoccupations, que leurs ambitions dépassaient ce seul cadre d’analyse ?

L’idée serait donc qu’on aurait, avec Wagner et Offenbach, avec le drame et l’opéra bouffe, deux conceptions tout autant valides l’une que l’autre mais de deux points de vue opposés.

Ce qui veut dire, en d’autres termes, qu’on pourrait trouver, chez Offenbach, dans l’opéra bouffe tel qu’il le pratique, des points d’appui ou des matériaux pour l’élaboration d’une conception alternative de la musique en général et de l’opéra en particulier – alternative à celle, wagnérienne, dans laquelle, ainsi que je l’ai montré dans de précédentes études26, nous sommes encore aujourd’hui largement enfermés.

Cela étant dit, le moment est venu, peut-être, de faire retour sur le titre de ce texte, que nous avons formulé, certes, d’une manière un peu énigmatique, mais de sorte qu’il contienne dans cette formulation la détermination de l’objet et de la méthode que nous prétendons maintenant mettre en œuvre.

Offenbach-matériau. Essai de lecture philosophique de l’œuvre-Offenbach.

Lorsque je parle de quelque chose, en lui, d’énigmatique, je veux bien sûr faire allusion aux deux syntagmes qui encadrent ce titre, et qui, chacun se composent de deux mots que relie un tiret : Offenbach-matériau et l’œuvre-Offenbach.

Dans un cas ni dans l’autre il ne s’agit, qu’on veuille bien le croire, d’une simple coquetterie de langage, comme cela pourrait y ressembler à première vue.

Prenons, successivement, pour le voir, chacun des deux syntagmes en question.

Et d’abord celui qui termine le titre : l’œuvre-Offenbach.

Pourquoi n’ai-je pas écrit, plutôt, comme on s’y attendrait, l’œuvre d’Offenbach ? Pourquoi ai-je ainsi supprimé la marque du génitif ?

Peut-être est-ce, pour commencer, afin de signifier, ce qu’on a tendance d’oublier trop vite, que ce que, de fait, on appelle couramment l’œuvre d’Offenbach n’est pas l’œuvre d’Offenbach seul. Tous ses ouvrages ont été réalisés en collaboration. Pour les plus célèbres, et les plus achevés d’entre eux, les plus représentatifs de l’opéra bouffe comme genre, cette collaboration a placé aux côtés d’Offenbach, et pour ce qui est de la conception de la pièce de théâtre elle-même, Henri Meilhac et, surtout Ludovic Halévy. La lecture de la correspondance entre Offenbach et celui-ci, dont on a conservé de larges extraits27, montre combien il s’est, en l’occurrence, agit d’une collaboration véritable et étroite. À telle enseigne qu’on en saurait accorder la paternité de ces œuvres, Orphée aux Enfers, La Belle Hélène, etc.,ni leur succès, au seul Offenbach.

Une autre raison de la suppression du génitif est de manifester la volonté de mettre de côté, un peu, comme instance explicative de l’œuvre, l’individu Offenbach. L’œuvre d’Offenbach fait partie de ces œuvres pour lesquelles on a abusé des effets de manche de la psychologie ou de la caractérologie de l’artiste. On voudrait, ici, bien plutôt, n’en regarder que les textes et contextes.

Troisième raison, et la dernière, on sera peut-être amené, dans ce qui suit, à prêter à l’œuvre un sens que ses auteurs n’y avaient pas initialement inclus ; à l’utiliser, en d’autres termes, à en faire quelque chose, au-delà de ce qu’Offenbach et ses librettistes ont jamais pu vouloir, au-delà de ce qu’ils ont jamais pu prévoir.

Ce qui nous amène, pour s’expliquer, à l’examen de notre deuxième syntagme, le plus important des deux, Offenbach-matériau.

On n’aura pas manqué, à la lecture de celui-ci, de remarquer la similitude qu’il présente avec les titres bien connus d’œuvres de Heiner Müller et Pascal Dusapin, Médée-matériau28, ou, plus encore, avec celui, moins connu, peut-être, d’une œuvre de Heiner Goebbels : Eisler-matériau29.

Et, sans doute, ce n’est pas faire fausse route que de le noter.

Chez Heiner Müller, chez Heiner Goebbels, comme dans le titre de notre conférence, il s’agit, par là, de faire référence à un seul et même concept, le concept brechtien de matériau, et de faire référence, aussi, à la conception du travail intellectuel et artistique auquel, plus généralement, il renvoie.

Peut-être vaut-il donc la peine, ici, de dire un mot du sens exact de tout cela chez Brecht.

Le concept de matériau apparaît pour la première fois, chez Brecht, en 1929, dans le cadre d’une polémique avec le critique dramatique Alfred Kerr, à propos de la question de la propriété intellectuelle. Le point de départ de la polémique, est la parution de la deuxième édition des Songs de l’Opéra de Quat’sous. Dans celle-ci, Brecht a oublié de mentionner, à côté du nom du poète, le nom du traducteur Allemand des textes de François Villon qu’il y a utilisé. Alfred Kerr se saisit l’occasion pour accuser Brecht de plagiat. Et Brecht de l’occasion que lui offre ainsi Alfred Kerr pour répondre que l’art véritable se soucie peu de la question de la propriété. Tout au contraire, s’il y a bien quelque chose, selon Brecht, qui caractérise les grandes époques de l’histoire de l’art, c’est leur capacité à s’approprier l’héritage du passé, à s’en servir comme matériau : comme matériau de la modernité30.

C’est une manière, comme on voit, d’envisager le travail intellectuel et artistique tout à fait opposée au modèle d’une création ex nihilo que propage le concept romantique de génie. Rien ne naît de rien. Et le domaine des idées, le domaine de l’art n’y font pas exception. On pense toujours, on crée toujours à partir de matériaux préexistants. La seule différence, peut-être, étant le niveau de conscience qu’on en a. Et le degré de liberté, par conséquent, qu’on s’y aménage. Il en va ici, en d’autres termes, de l’opposition entre la tradition, qui s’impose, et dans laquelle on est, le plus souvent, enfermé à son insu, et l’héritage, dont on est toujours appelé à disposer de façon critique. Laquelle opposition, entre héritage et tradition, fut, comme on s’en souviendra, développée et thématisée, quelques années plus tard, entre 1937 et 1939, par le même Brecht dans le cadre de la querelle de l’expressionnisme qui l’opposa à Lukács31.

Deuxième vertu, si l’on veut, de ce concept de matériau, et de l’attitude face au travail intellectuel et artistique qu’il exprime, outre qu’il récuse ainsi les illusions du génie, c’est le rejet de toutes les illusions, aussi, concernant la possibilité et l’opportunité de conserver le passé comme passé, d’une manière pour ainsi dire muséale — ce qu’on ferait bien, aujourd’hui, de méditer — en tant que ce n’est, dans le fond, que faux semblant, symptôme d’une culture à l’agonie, d’une culture aux abois, et que le vent de l’Histoire finira nécessairement par emporter, comme un fétu de paille…

Mais revenons-en, cela dit, à notre sujet, à savoir, Offenbach-matériau.

Ce à quoi je voudrais inviter, ici, c’est à une lecture, donc, ou à une relecture, de l’œuvre d’Offenbach, en tant qu’elle intéresse peut-être encore la modernité ; c’est-à-dire en tant qu’on peut, du moins en ferons-nous l’hypothèse, y trouver des matériaux pour la construction, aujourd’hui, d’une conception non wagnérienne de la musique en général et de l’opéra en particulier.

Ce que je me proposerai, par conséquent, dans la suite de cet exposé, sera d’esquisser successivement, et à grands traits, deux interprétations possibles de l’œuvre d’Offenbach, qui en montrent, de ce point de vue, toute la pertinence, pour nous, et toute la vivacité.

La première s’effectuera à la lumière de Nietzsche ; la deuxième à la lumière de Brecht.

![]()

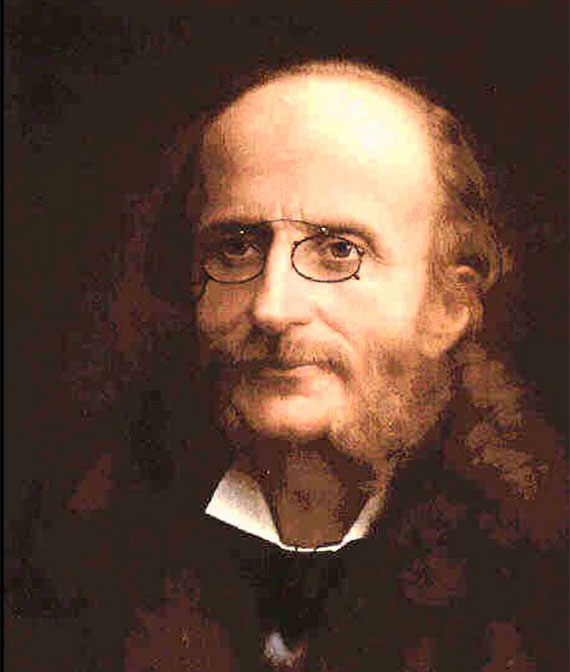

Si l’on en croit Kurt Paul Janz, le biographe de Nietzsche certes le mieux informé à ce jour, les premières expériences de Nietzsche s’agissant de l’œuvre d’Offenbach remonteraient à ses études à Leipzig en 1866. Nietzsche aurait assisté, à cette date, à une représentation de La Belle Hélène. On ne possède pas, de cette époque, de document où il détaillerait ses réactions et appréciations32

Après cela, pendant longtemps, plus rien.

Non pas, comme on sait, que Nietzsche se soit détourné de la musique.

Bien au contraire : elle occupe, dans sa vie et dans son œuvre, une place croissante dans les années suivantes, dont est atteint le sommet à l’époque de sa rencontre avec Wagner, en 1868, et de la publication, en 1872, de La Naissance de la Tragédie.

Dans ce texte, Nietzsche se fait le propagandiste des idées de Wagner concernant la réforme de l’opéra, les interprétant, plus que ne l’avait fait Wagner lui-même, dans le sens d’un retour à la dimension métaphysique caractéristique, selon lui, du théâtre antique et notamment présocratique.

Wagner, comme on s’en doute, avait de quoi être satisfait.

L’idylle devait cependant être brève.

Au cours de l’été 1876, s’amorce, en effet, de la part de Nietzsche, un revirement qui, de l’admirateur de Wagner qu’il était, l’amènera à devenir son plus farouche adversaire.

Les choses, donc, commencent à se gâter au moment même du premier festival de Bayreuth, pendant lequel L’Anneau du Niebelung, de Wagner, est pour la première fois donné en intégralité et dans le lieu adéquat conçu pour l’accueillir.

Nietzsche assiste aux premières représentations. Mais il n’y peut longtemps tenir.

Déçu, peut-être, par la réalisation scénique de ce qui, jusqu’alors n’était demeuré qu’esprit, écoeuré, en tout cas, de la médiocrité, de la vulgarité, même, du public, qu’il trouve horriblement allemand, et même bavarois, quand il attendait, quasiment, de voir ressusciter des Grecs, écœurés, tout autant, de la complaise que Wagner, le grand homme, ou supposé tel, manifeste à l’égard de celui-ci, Nietzsche quitte précipitamment Bayreuth.

Plus jamais il n’y remettra les pieds.

Car à la déception et à l’écœurement qu’il vient d’éprouver se joignent encore des raisons beaucoup plus profondes, qui rendront toute réconciliation avec Wagner et avec sa musique impossible.

La première de ses raisons est le choc physiologique que, d’après Nietzsche, lui a causé, à si haute dose, la musique de Wagner. Littéralement, elle lui a tapé sur les nerfs. Il s’en est senti affaibli.

Deuxièmement, et ce n’est pas, à ses yeux, sans entretenir quelque rapport avec l’effet physiologique susmentionné, Nietzsche a eu, au cours de ces représentations, la révélation, bien vite confirmée dans les faits, du christianisme profond de Wagner.

Là où il avait pensé trouver, dans le drame wagnérien, un retour à la métaphysique joyeuse des Grecs, telle du moins qu’il se l’imaginait, comme tension irrésolue, et assumée comme telle, du cosmos apollinien d’une part, c’est-à-dire d’un monde des formes stables et apaisées, et du chaos dionysiaque d’autre part, c’est-à-dire du magma profond l’être, sans cesse en devenir, d’où les formes s’arrachent pour mieux ensuite s’y ré-abîmer – là, donc, où il avait pensé trouver tout cela, se révélait, en fait, une métaphysique du renoncement aux vicissitudes d’ici-bas et une quête éperdue du salut dans l’au-delà – bref : le besoin de vivre dans un monde d’illusions à défaut de ne pouvoir vivre dans le monde réel et de l’accepter comme tel.

N’était-ce pas cela, dans le fond, le message véhiculé par L’Anneau du Niebelung ? Pire encore, plutôt que seulement véhiculé, n’était-ce pas le message transmis, avec tous les moyens de la musique de Wagner, et l’on sait combien, de moyens, il en disposait, à tout le système nerveux de l’auditeur/spectateur. L’auditeur/spectateur qu’il finissait, alors, par affaiblir ?

Du moins sont-ce là les enseignements que Nietzsche devait tirer de son séjour à Bayreuth.

Et s’il y a volte-face, il est vrai, s’il y a un avant et un après 1876, ce n’est pas tellement que Nietzsche ait changé d’avis. C’est plutôt qu’un malentendu s’est dissipé.

Dans tout le reste de son œuvre, Nietzsche s’attachera, comme on sait, à récuser tout ce qui lui semblera, de près ou de loin, lié à ce christianisme du renoncement, à cette quête du salut.

Et parmi les cibles privilégiées de ses attaques, on ne trouvera donc pas seulement la musique de Wagner mais aussi la musique romantique, et le romantisme tout entier, dont il est apparu à Nietzsche, au contact de Wagner, et certes il n’a pas tort, que celui-ci n’en était que le dernier avatar.

La question étant alors de savoir, s’il s’interdit tout cela, s’il s’interdit et la musique de Wagner et la musique romantique, pour raisons idéologiques, non seulement, mais aussi pour raisons de santé, ce que Nietzsche, ce mélomane, au sens fort du terme, va bien pouvoir mettre à la place.

Car s’il a bien pensé, un temps, qu’il lui serait préférable de se passer complètement de musique, il n’a pu longtemps y tenir…

Or, et il ne faut pas, sans doute, y voir l’effet du hasard, c’est à cette époque, aux environs de 1880, que s’affermissent ses liens avec Peter Gast, compositeur allemand, mais méridional d’adoption.

On a conservé la correspondance qu’ils se sont échangée jusqu’à ce qu’éclate la démence de Nietzsche33.

Elle est hautement intéressante à plus d’un titre.

Elle confirme, tout d’abord, quel est, pour Nietzsche, le critère désormais le plus décisif pour l’évaluation d’une œuvre d’art musicale. Et c’est, comme on l’aura deviné, le critère physiologique. La musique dont il s’agit est-elle bonne ou pas pour sa santé, est-elle bonne ou pas pour son système nerveux, voilà la question qu’il faut surtout désormais considérer.

Mais on y voit aussi, et en fonction de ce critère, s’affirmer, peu à peu, des goûts musicaux nouveaux.

La musique de Peter Gast, tout d’abord, mais aussi, et plus généralement toute la musique italienne, toute la musique du sud, qu’il oppose, de plus en plus résolument à la musique du nord décadente.

L’un des principaux enthousiasmes de Nietzsche, au cours de ces années, va à la Carmen de Georges Bizet, qu’il ne semble, d’ailleurs, avoir connue, le fait vaut d’être souligné, que dans sa version italienne34.

Une lettre à Peter Gast, envoyée de Gênes le 28 novembre 1881, fait état de cette découverte et de l’enthousiasme qu’en lui elle suscite. Quel meilleur exemple, en effet, pour lui, d’une œuvre à caractère méridional, où l’on ne s’embarrasse pas des brumes du septentrion ? Quel meilleur exemple d’une œuvre qui, au lieu de se perdre dans la complication, s’exprime avec netteté et fermeté ? Quel meilleur exemple, de même, d’une œuvre qui, au lieu de prôner les arrières mondes, glorifie, au contraire, le réel, dans ce qu’il a, y compris, de plus terrible ?

La véritable passion de Nietzsche pour Carmen, qu’il court entendre dès qu’il en a la possibilité, ne se démentira pas pendant plusieurs années.

En 1888, elle semble, cependant, marquer le pas, en même temps que la problématique d’une musique du sud opposée à la musique du nord.

Ou, à tout le moins, un nouveau compositeur, et un nouveau genre de musique semblent, désormais, partager les préférences de Nietzsche.

Il s’agit d’Offenbach et du genre que Nietzsche appelle l’opérette – ce que nous avons vu, plus haut, être l’opéra bouffe.

Reportons-nous, là encore, à la correspondance avec Peter Gast. Une lettre, envoyée de Nice le 21 mars 1888, informe celui-ci de ce que Nietzsche vient d’entendre, coup sur coup, La Grande Duchesse de Gérolstein, La Périchole, La Fille du Tambour-Major et de ce qu’il en a pensé.

Voici, donc, ce qu’il en dit : « j’en ai été ravi. Quatre, cinq fois dans chacune de ses œuvres il [Offenbach] a atteint à un état d’exubérante bouffonnerie, mais dans un goût classique, d’une logique absolue ». Et d’ajouter plus loin : « En outre, cet enfant gâté a eu le bonheur d’avoir pour librettistes les plus spirituels des Français : Halévy (qui vient d’entrer à l’Académie pour ses traits de génie, La Belle Hélène, etc.), Meilhac et d’autres. Les textes d’Offenbach ont un je ne sais quoi d’ensorcelant et sont vraiment jusqu’ici la seule contribution de l’opéra à la poésie. »

Preuve que ce n’est pas là l’effet d’un enthousiasme passager, on voit fleurir, à la même époque, des allusions à Offenbach dans les différents textes auxquels Nietzsche est en train de travailler.

C’est d’abord l’allusion célèbre qui se trouve à la fin du Premier Post-Scriptum du Cas Wagner35et qu’Offenbach prend plaisir à souligner dans une lettre à Peter Gast envoyée de Sils-Maria le 24 août 1888. Évoquant, dans ce passage, l’influence néfaste qu’exerce à ses yeux Wagner sur la jeunesse, qu’il décervelle, lorsqu’elle se rend, comme en pèlerinage, à Bayreuth, venue de toute l’Europe, Nietzsche termine ainsi, en parodiant un chœur de La Belle Hélène : « tous les ans, l’Europe entière entonne ce cri : "En route pour la Crète ! En route pour la Crète !" » Du reste, c’est tout le livre, dit-il ailleurs, dans une lettre à Peter Gast envoyée de Turin le 18 novembre 1888, c’est tout le Cas Wagner qui doit être lu comme de la musique d’opérette…

Ce sont encore, à côté de cela, qui parlent d’Offenbach, deux fragments posthumes de l’année 1888, qu’on peut lire, tous deux, dans le tome XIII de l’édition des œuvres complètes de Nietzsche établie par Colli et Montinari.

Le premier se trouve à la page 23 de l’édition Gallimard36 : « Offenbach : musique française, d’un esprit voltairien, libre, pétulante, avec un rien de ricanement sardonique, mais claire, spirituelle jusqu’à la banalité (— il ne farde point —) et sans mignardise d’une sensibilité morbide ou blondement viennoise. »

Le deuxième fragment se trouve à la page 36 : « Les Juifs ont frôlé le génie avec Heine et avec Offenbach, le plus spirituel, le plus pétulant des satyres, qui comme musicien tient à la grande tradition et, pour quiconque, n’a pas seulement des oreilles, mais représente une vraie délivrance par rapport à la sensiblerie des musiciens au fond dégénérés du romantisme allemand. »

Malgré ces témoignages répétés d’intérêt, et même d’admiration, la plupart des commentateurs de Nietzsche, cela va sans dire, n’ont guère pris au sérieux les déclarations de celui-ci à propos d’Offenbach. La plupart d’entre eux, comme on sait, ne se sont dans le fond jamais remis, ou n’ont jamais accepté, qu’il ne fût plus wagnérien après 1876. Qu’il ait opposé aux œuvres de Wagner la Carmen de Georges Bizet, c’était déjà, pour eux, difficile à accepter. Mais qu’il y ait opposé, aussi, les opéras bouffes d’Offenbach, c’était proprement scandaleux ou, à tout le moins, incompréhensible.

La réaction de Georges Liébert, dans Nietzsche et la musique, en 1995, est de ce point de vue exemplaire. Il ne peut, en dernière instance, s’agir là, selon lui, que d’un égarement du goût37.

Or, précisément, on voudrait montrer ici qu’il ne s’agit pas du tout de cela.

Quant au goût Nietzsche a-t-il jamais cessé, dans le fond, d’être un wagnérien ? C’est ce dont on peut douter après lecture de la lettre du 21 janvier 1887 à Peter Gast, envoyée par Nietzsche, de Nice, après qu’il a entendu, pour la première fois, l’ouverture de Parsifal.

Voici, en effet, ce qu’il en dit : « quand je vous reverrai, je vous dirai exactement ce que j’y ai compris. Au reste, mises à part les questions qui ne s’y rapportent pas (à quoi une pareille musique peut, ou doit servir ?), et en s’inspirant du point de vue purement esthétique : Wagner a-t-il jamais fait mieux ? »

Comme on voit, Nietzsche distingue, ici, deux points de vue : un point de « purement esthétique », celui qui, en d’autres termes, est de l’ordre du goût, et où il ne peut cacher son admiration pour Wagner ; et un point de vue physiologique et idéologique, celui que recouvre la question de savoir « à quoi une pareille musique peut, ou doit servir ». Nietzsche, comme on sait, s’interdisant de ce dernier point de vue les œuvres de Wagner.

Symétriquement, nous avons, ici, l’éclatante confirmation, ce n’est donc pas tellement pour des raisons de goût, du moins au départ, qu’il se reporte, comme semblent aimer à le croire ses commentateurs, sur les œuvres de Peter Gast, de Georges Bizet ou d’Offenbach. C’est pour des raisons physiologiques, de santé, et pour des raisons idéologiques.

C’est de ce point de vue, en tout cas, qu’il faut lire, et prendre au sérieux, son intérêt et son attachement pour les œuvres d’Offenbach.

D’un point de vue physiologique, en effet, il ressort de l’analyse des passages tout à l’heure cités, que la musique d’Offenbach lui apparaît comme une musique éminemment classique, et non pas romantique, comme une musique d’une clarté, d’une logique absolue.

Toutes caractéristiques, comme on voit, qui tendent à la rapprocher, malgré l’origine allemande d’Offenbach, de la musique méridionale dont on a parlé tout à l’heure.

Mais cette fois, et plus que ça n’était le cas pour Carmen que, rappelons-le, il n’avait semble-t-il entendu qu’en version italienne, Offenbach insiste sur le caractère non pas méridional mais éminemment français de l’œuvre et même, bien plus encore, sur son caractère éminemment parisien.

La lettre qu’il échange, à ce sujet, avec Peter Gast, le 18 novembre 1888 — Peter Gast qui, tout de même, semble s’être offusqué de l’intérêt porté par Offenbach à l’opérette — est là-dessus des plus éclairantes. Nietzsche y insiste sur la supériorité de l’opérette française — parmi les représentants de laquelle, à côté d’Offenbach, il compte aussi maintenant Audran — aussi bien sur la musique allemande que sur la musique italienne…

Oui, décidément, un autre modèle, un modèle français, ou parisien, semble, à cette époque s’être fait jour dans l’esprit de Nietzsche.

En quoi consiste-t-il plus précisément, c’est ce que va nous apprendre, maintenant, une étude des raisons, non plus physiologiques, mais idéologiques de son adhésion à l’opérette.

Reprenons, une fois encore, les passages tout à l’heure cités.

Le mot qui y revient le plus souvent, s’agissant aussi bien de la musique d’Offenbach que des textes de ses librettistes, c’est le qualificatif de spirituel, c’est-à-dire le concept d’esprit.

Qu’est-ce donc que l’esprit ? C’est, aux yeux de Nietzsche, cette espèce de capacité, et d’agilité, à se jouer de la réalité. Capacité ou agilité qui fut, à croire Nietzsche, caractéristique du XVIIIe siècle français en général et de l’œuvre de Voltaire en particulier. Un XVIIIe siècle français et une œuvre de Voltaire pour lesquels, comme on sait, depuis Humain trop humain et sa réaction au christianisme et au romantisme wagnériens, il professait, assez logiquement, la plus grande admiration, comme pour un antidote. C’est à cela qu’il pense, donc, lorsqu’il parle d’un caractère français, d’un caractère parisien.

Or, voilà que Nietzsche trouvait enfin, avec l’opérette, une musique qui lui semblait ressortir de cet idéal de frivolité qu’il n’avait jusqu’ici rencontré que chez des philosophes ou des écrivains.

C’est en ce sens, oui, qu’il faut, semble-t-il, interpréter, d’un point de vue idéologique, la prise de position de Nietzsche pour l’œuvre d’Offenbach et, plus généralement, pour tout ce qui y ressemble, et qu’il appelle l’opérette. L’opérette française, d’ailleurs, encore faut-il le préciser, et non pas, bien sûr, l’opérette viennoise qu’il qualifie, quant à elle, de cochonnerie de viennoiserie…

Mais allons plus loin encore dans l’analyse.

Avec l’opéra bouffe d’Offenbach, ce n’était pas seulement un modèle de musique voltairienne que Nietzsche enfin trouvait. Dans le fond, c’était aussi, et surtout, le modèle théâtral depuis si longtemps recherché, c’est-à-dire le modèle grec…

Un mot, utilisé par Nietzsche pour qualifier Offenbach, doit nous mettre en cela sur la voie : c’est le mot de satyre.

L’œuvre d’Offenbach, et d’autant plus, peut-être, une œuvre comme La Belle Hélène, lui apparaît, semble-t-il, comme une œuvre où s’exprime, le plus étonnement du monde, peut-être, mais le plus résolument, aussi, la vision métaphysique des Grecs anciens, telle qu’elle le préoccupe depuis La Naissance de la Tragédie.

Les éruptions de bouffonnerie, chez Offenbach, à l’intérieur du modèle classique, ces éruptions que Nietzsche, comme on a vu, loue au plus haut point, comme des moments de génie, ne peuvent-elles pas, en un sens, s’interpréter comme des surgissements de l’élément dionysiaque au sein même de l’élément apollinien ?

À quoi procède, du reste, et dans un vocabulaire nietzschéen, l’opéra bouffe d’Offenbach sinon à une formidable transvaluation ?

Tous les faux semblants y sont renversés, trompeuses divinités, vaine morale, hommes d’état, d’argent, et clergé, dans un éclat de rire tout à la fois destructeur et libérateur qui n’est pas sans rappeler, peut-être, celui du Zarathoustra.

L’opéra bouffe, de fait, joue avec un monde de formes dont il rappelle, sans cesse, qu’elles ne sont que superficielles, étroites et passantes, nées d’un fond d’inquiétude et d’indistinction, auquel elles sont appelées, nécessairement, à retourner, sans qu’il faille, pour autant, le moins du monde s’en affliger, mais bien plutôt en rire.

Dans l’opéra bouffe, Apollon contemple Dionysos, son propre passé et son futur, et il rit de concert avec lui.

Comme telle, l’œuvre d’Offenbach – et l’on comprend, dès lors qu’il faille, le plus hautement, prendre l’intérêt et l’attachement déclaré de Nietzsche pour celle-ci – apparaît en un sens, là où la musique de Wagner y avait échoué, être la musique tant attendue de ce que Nietzsche, dans les dernières années de sa vie, appelle le Surhomme, ou plutôt, en allemand, l’Übermensch, celui qui, en lui, a dépassé l’homme, celui qui, comme jadis le Grec ancien, sait regarder la réalité en face — fut-elle des plus cruelles — et qui a suffisamment de force pour en rire plutôt que pour en pleurer, pour en rire plutôt que d’aller chercher refuge dans l’idéal, dans le culte des idoles, dans des illusions rassurantes, sans soute, mais aussi aliénantes.

Oui, l’œuvre d’Offenbach — et c’est en cela, à tout le moins, qu’elle constitue un matériau qui nous intéresse — pourfend l’idéal, elle pourfend les idoles, les illusions par où l’on se cache, à soi-même, la réalité. Une réalité, au contraire, qu’elle découvre, qu’elle montre, avec les instruments du comique, du satirique, telle qu’elle est, inquiète, et qu’elle est sans pitié.

![]()

La deuxième approche, la deuxième lecture qu’on voudrait maintenant proposer d’Offenbach — la lecture brechtienne — n’est

peut-être pas sans rapport avec ce dont, avec l’aide de Nietzsche, si l’on peut dire, nous venons de parler.

Nous venons, en effet, de terminer notre lecture nietzschéenne d’Offenbach sur l’affirmation qu’il y a, dans son œuvre, une forme de réalisme, non pas certes au sens d’un réalisme bourgeois, tel que l’envisage le XIXe siècle, mais d’un réalisme, au contraire — qu’on veuille le qualifier, par anticipation, de décadentiste ou d’expressionniste, peu importe — d’un réalisme, donc, qui révèle, en tout cas, le caractère illusoire de la société bourgeoise, de ses fétiches, de ses idoles. C’est d’un réalisme de ce genre qu’on trouverait, d’ailleurs, d’autres exemples, en littérature, chez un Bruno Schulz38 ou, d’une manière encore différente, chez un Franz Wedekind.

Or c’est un réalisme de ce genre, aussi, qui fut le point de départ du jeune Brecht.

Mais avant de continuer plus loin sur ce sujet, venons-en, peut-être, d’emblée, à la question, ici, pour nous, essentielle – à savoir : Brecht, lorsqu’il élabore ses théories du théâtre en général et d’un théâtre musical en particulier, se réfère-t-il à Offenbach ? Ou en a-t-il, à tout le moins, connaissance de l’œuvre ? Qu’est-ce qui nous permet, en d’autres termes, d’entreprendre, ici, une lecture d’Offenbach à la lumière de Brecht ?

Essayons de répondre à tout cela dans l’ordre.

On ne trouve pas, dans les textes théoriques de Brecht, de référence explicite à l’œuvre d’Offenbach. Tout juste y trouve-t-on, comme on sait, des références au genre de l’opérette, que Brecht juge, ce n’est peut-être pas inintéressant pour nous à remarquer, comme étant ce que le théâtre bourgeois, celui du passé, a produit de moins pire39.

Mais quant à savoir, exactement, ce qu’il entend par opérette, s’il s’agit de l’œuvre d’Offenbach, des auteurs français d’opérette ou des auteurs d’opérette viennois, c’est ce qu’on ne saurait trancher.

À tout le moins a-t-il connaissance, c’est chose certaine, des œuvres d’Offenbach. On trouve, dans son journal et dans sa correspondance, quelques notes attestant qu’il a assisté aux mises en scène de certaines d’entre elles40.

Du reste y a-t-il, bien plus encore que ces mises en scène, un biais, et singulièrement favorable, par lequel Brecht a pu ou par où il a dû avoir accès à l’œuvre d’Offenbach : ce biais, ce sont les lectures qu’en organisait Karl Kraus à Vienne, à Berlin, ou parfois même ailleurs.

Il est peut-être besoin de présenter rapidement celui-ci. Karl Kraus, que la France commence à peine à découvrir, grâce aux efforts, notamment, de Jacques Bouveresse, fut l’une des figures les plus importantes dans la culture de langue allemande des premières décennies du xxe siècle. Satiriste puissant, contempteur des bassesses et du relâché intellectuel et moral de la bourgeoisie, Karl Kraus, qui devait exercer, en cela, une influence décisive sur la jeune génération de l’époque, Brecht y compris, s’était rendu célèbre par la publication d’une revue, Die Fackel, Le Flambeau, ou La Torche, dont il fut, rapidement, le seul rédacteur, et par les conférences, sur les sujets les plus divers, en apparence, qu’il donnait régulièrement.

Mais venons-en, sans tarder, à ce qui nous intéresse ici plus particulièrement.

Sur le même modèle que ces conférences, Karl Kraus organisa, à partir de 1918, des lectures de ses auteurs préférés, notamment des auteurs de théâtre, qu’il pouvait, enfin, correctement interpréter, comme ils ne l’étaient pas, selon lui, couramment sur scène.

Or, le fait est que, parmi ces auteurs, et aux côtés d’un Shakespeare ou d’un Nestroy, on trouve aussi Offenbach.

Il faut imaginer un peu la manière dont la soirée se déroulait. Seul, assis derrière son bureau, le texte à la main, Karl Kraus, accompagné au piano, interprétait en entier, ou plutôt lisait en entier, et en y faisant donc tous les personnages, l’œuvre au programme41.

Et qu’on n’aille pas croire que ce furent là des expériences exceptionnelles. De 1926 à 1935, Karl Kraus a consacré pas moins de 124 soirées à des lectures d’œuvres d’Offenbach, 14 différentes en tout, ses préférences allant, dans l’ordre décroissant, à la Vie parisienne, tout d’abord, Barbe bleue ensuite, La Grande Duchesse de Gérolstein, La Périchole, Madame l’Archiduc, etc.

Encore qu’il n’ait jamais beaucoup aimé parler de ses influences — puisqu’aussi bien, comme on a vu, il ne croyait pas à la propriété intellectuelle — il n’est pas douteux que ces lectures, que sont celles d’Offenbach ou celles d’autres auteurs, ont dû beaucoup marquer le jeune Brecht, qui passa, à une époque, pour le protégé de Karl Kraus (ce qui, comme on sait, devait beaucoup énerver Elias Canetti, qui en témoigne, dans Le Flambeau dans l’oreille42,et qui se serait bien vu, lui-même, plutôt que Brecht, dans ce rôle-là).

En particulier, il n’est pas impossible que la célèbre théorie brechtienne de la distanciation, dans ce qu’elle a d’appliquée, en particulier au jeu de l’acteur, ait quelque à voir avec la manière évidemment elle-même très distancée, qui ne favorisait pas l’illusion ni l’identification du spectateur, dont Karl Kraus, assis tout seul, derrière son bureau, lisait les pièces de théâtre de ses auteurs préférés…

C’est là le biais, qu’on nous le permette, par où on justifiera, donc, si besoin est, la possibilité d’une lecture d’Offenbach à la lumière de Brecht. Car il y a peut-être bien quelque chose qui est passé d’Offenbach, tel que lu, à tout le moins par Karl Kraus, dans la manière dont Brecht envisage, dans son œuvre, la question du théâtre musical, à partir de l’Opéra de Quat’sous en particulier.

Du reste — et c’est, dans le fond, la seule justification, qui compte, dans la démarche où nous sommes engagés de faire fructifier, pour nous, l’héritage, le matériau Offenbach — le fait est, comme on va voir, que cette lecture fonctionne très bien, et semble ouvrir, pour Offenbach, comme d’ailleurs pour Brecht aussi, des perspectives extrêmement fécondes.

Sans trop entrer dans le détail, prenons, si vous voulez, la théorie brechtienne d’un théâtre non aristotélicien. On va voir qu’elle peut efficacement être appliquée aux opéras bouffes d’Offenbach.

Qu’est-ce, en effet, qu’un théâtre non aristotélicien ?

C’est, comme on s’en sera douté, un théâtre qui n’obéit aux règles, ou quasi-règles, exposées par Aristote dans la Poétique43.

Au nombre desquelles, aux yeux de Brecht, on trouve ces quelques principales : le théâtre se doit, d’après Aristote, de présenter la pièce comme un monde dans un monde, c’est-à-dire comme un tout organisé, coupé, certes, de la réalité, mais qui fonctionne, bien plus, comme une quasi-réalité et essaie, à tout dire, de se faire passer pour elle. C’est ce qu’on appellera, ici, en l’occurrence, une conception ou un modèle cosmologique de la pièce de théâtre. Et c’est sur l’application de ce modèle, c’est sur cette conception cosmologique que repose l’illusion théâtrale, telle que, lorsqu’on va au théâtre, on oublie qu’on est au théâtre, telle qu’on se croit, au contraire, dans la réalité. On est pris, et l’on s’implique dans, et l’on s’identifie à ce qui se passe sur scène. Le théâtre de l’illusion est donc aussi, toujours, un théâtre de l’identification.

Par opposition à cela, Brecht prône l’établissement d’un théâtre qui ne serait plus un théâtre de l’illusion, c’est-à-dire qui ne se cacherait plus qu’il n’est que du théâtre. Après tout ce n’est pas une honte… Et ce qui est honteux, plutôt, c’est de mentir au spectateur, d’essayer de l’endormir, de l’emberlificoter avec des ficelles hors d’âge… Un tel théâtre, bien sûr, qui ne serait plus un théâtre de l’illusion, ce serait plus, non plus, un théâtre de l’identification, mais, plutôt, un théâtre de la distanciation. On y serait à même de regarder et d’écouter ce qui se passe sur scène pour ainsi dire tranquillement, c’est-à-dire sans abdiquer ses facultés intellectuelles au profit des seules émotions, fussent-elles purgées et purifiées comme le veulent les aristotéliciens…

Tout cela, bien sûr, repose, chez Brecht, sur une certaine idée de la fonction sociale et de la fonction de vérité du théâtre.

Alors que, la plupart du temps, le théâtre de l’illusion et de l’identification, se ramène à un divertissement vespéral pour bourgeois, voire même à une drogue grâce à laquelle, transporté dans un autre réel, de pacotille, le spectateur se détourne et oublie les problèmes du monde réel — qu’il pourrait, sinon, être tenté de changer — le théâtre brechtien, au contraire, refuse de se présenter comme un simple dérivatif, un moyen de fuite. Il se présente, bien plutôt, comme un moyen de mieux regarder le réel, et d’y réfléchir44.

Tout cela, semble-t-il — et quand bien même, cela va sans dire, on ne saurait totalement rabattre l’un sur l’autre — tout cela, donc, n’est pas sans présenter quelque ressemblance avec l’opéra bouffe tel que l’ont conçu Offenbach et ses collaborateurs.

De fait, s’il y a bien une chose de certaine concernant l’opéra bouffe, c’est qu’il ne se meut pas dans les cadres d’une poétique aristotélicienne.

Ce n’est pas un monde dans un monde, un tout organisé, une quasi-réalité qu’on a, en face de nous, lorsqu’on écoute et regarde, par exemple, La Belle Hélène ou La Grande Duchesse de Gérolstein.

Les opéras bouffes d’Offenbach n’obéissent pas à un modèle cosmologique.

On s’y trouve, au contraire, constamment renvoyé au fait qu’on est au théâtre, que ce qu’on a sous les yeux et de ce qu’on entend n’est que du théâtre.

C’est le rôle que jouent, dans La Belle Hélène et dans La Grande Duchesse de Gérolstein, pièces censées être historiques, les anachronismes et autres allusions à l’actualité.

De même faut-il interpréter dans ce sens l’incessant passage, caractéristique chez Offenbach, du plus sérieux au moins sérieux, du plus vraisemblable au plus invraisemblable, du plus logique au moins logique.

Tout se passe comme si, au lieu d’essayer d’atteindre à une unité de la pièce, à l’intérieur de laquelle le spectateur pourrait se reposer, voire s’assoupir, Offenbach et ses collaborateurs cherchaient, au contraire, à atteindre à une forme de fragmentation, d’éclatement, au milieu où l’on serait sans cesse renvoyé, sans jamais pouvoir se fixer, d’un élément à un autre. À peine croit-on, par exemple, être dans une pièce sérieuse, mythologique, comme le font penser certains aspects de La Belle Hélène, que quelque chose se grippe dans le mécanisme ainsi avancé. Et voilà qu’on se retrouve en pleine bouffonnerie. Sans qu’on puisse bien longtemps, cependant, s’y maintenir en toute sécurité…

Tout se passe comme si Offenbach et ses collaborateurs cherchaient à nous déconcerter.

Ce faisant, il ne s’agit certes pas, de leur part, comme c’est le cas chez Brecht, de dénoncer, à la manière marxiste, les illusions et, derrière celles-ci, les mécanismes réels de la société bourgeoise. Mais il s’agit bien, à tout le moins, de dénoncer les illusions en général, de faire s’effondrer les idoles, les fausses valeurs, les fausses certitudes.

C’est cette puissance de vérité de l’opéra bouffe d’Offenbach, comme on a vu, qui intéressait déjà Nietzsche. C’est elle aussi qui intéressait Karl Kraus. Rien ne nous empêche, bien au contraire, on le voit, d’en penser ou d’en exposer le fonctionnement en termes brechtiens.

On peut même, semble-t-il, aller plus loin encore dans ce sens. Et ne pas se contenter de dire qu’on trouve, dans l’opéra bouffe, un exemple de ce que Brecht appellera un théâtre non aristotélicien. On peut aussi y trouver un exemple de ce que Brecht appellera, et ce n’en est, dans le fond, que le développement, un théâtre dialectique45.

Le fait d’être ainsi renvoyé, sans cesse, d’une position à une autre, sans jamais pouvoir trouver de repos, tel qu’on a dit plus haut qu’on le rencontrait dans l’opéra bouffe, ce fait a quelque chose qui rappelle, en effet, la dialectique comme elle fut, entre autres, mais, pour ce qui nous occupe, plus spécialement, théorisée par Hegel46 et par Lénine47.

C’est bien là ce qui fait, à nos yeux, tout l’intérêt, d’ailleurs, de l’opéra bouffe : il ne nous enferme pas dans une vérité figée, arrêtée, qui se révélerait bientôt être de l’ordre de l’illusion ; il nous donne, bien plutôt, l’impulsion d’une inquiétude et d’une recherche perpétuelle.

Face à un opéra bouffe, le spectateur, affranchit, par le rire, de ses illusions, se retrouve, en d’autres termes, dans une position éminemment distanciée, réflexive, la seule possible, et la position nécessaire, à sa constitution comme sujet vraiment libre.